Il y a soixante ans précisément, le 04 janvier 1960, disparaissait l’un des plus grands écrivains de la littérature française. S’il voue sa vie entière au théâtre (« Caligula », « L’État de Siège », « Les Justes »), ses romans (« L’Etranger », « La Peste », « La Chute ») et son œuvre de journaliste l’imposent comme l’un des principaux acteurs de son temps.

Journaliste, philosophe, romancier et dramaturge, Albert Camus reçoit le Prix Nobel de Littérature en 1957. Pour ce « Français d’Algérie » pauvre et sans racines, le tragique est indissociable de l’aspiration à un bonheur qu’il sait aussi précaire que le soleil de midi.

« Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil », écrit Albert Camus dans « L’Envers et l’Endroit ». Il est né dans un domaine viticole près de Mondovi, dans le département de Constantine, en Algérie. Son père a été blessé mortellement à la bataille de la Marne, en 1914. Une enfance misérable à Alger, un instituteur, M. Germain, puis un professeur, Jean Grenier, qui savent reconnaître ses dons ; la tuberculose, qui se déclare précocement et qui, avec le sentiment tragique qu’il appelle l’absurde, lui donne un désir désespéré de vivre, telles sont les données qui vont forger sa personnalité.

Il écrit, devient journaliste, anime des troupes théâtrales et une maison de la culture, fait de la politique. Ses campagnes à Alger Républicain pour dénoncer la misère des musulmans lui valent d’être obligé de quitter l’Algérie, où on ne veut plus lui donner de travail.

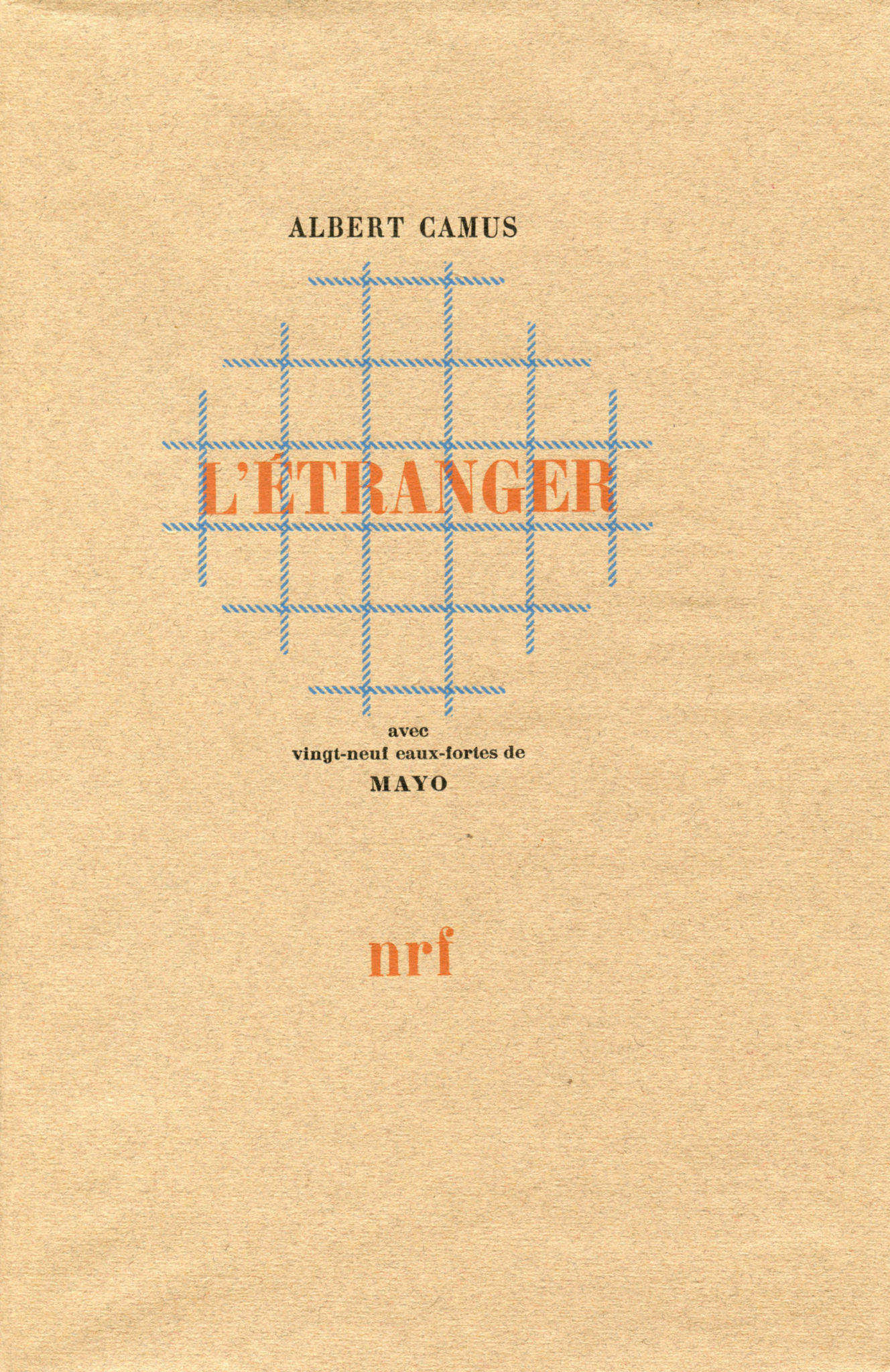

Pendant la guerre en France, il devient un des animateurs du journal clandestin Combat. À la Libération, Combat, dont il est le rédacteur en chef, est un quotidien qui, par son ton et son exigence, fait date dans l’histoire de la presse. Mais c’est l’écrivain qui, déjà, s’impose comme un des chefs de file de sa génération. Camus a déjà publié à Alger « Noces » et « L’Envers et l’Endroit », quand il est introduit par André Malraux à la NRF : « L’Étranger » paraît en mai 1942, « Le Mythe de Sisyphe » en octobre et « Caligula » en 1944, tandis que Camus achève « La Peste », qui sera son premier grand succès.

L’écrivain sympathise en janvier 1943 avec Michel Gallimard qui, dès la fin de l’année, le fait entrer au comité de lecture. Directeur de la collection « Espoir » après avoir quitté la rédaction de Combat, il y est moins impliqué que Jean Paulhan ou Raymond Queneau, mais considère la NRF comme son « adresse perpétuelle ». Il y défend Romain Gary, Michel Vinaver, Robert Pinget, Violette Leduc et son « frère » René Char, et est l’éditeur des œuvres posthumes de Simone Weil.

« J’aime mieux les hommes engagés aux littératures engagées. Du courage dans sa vie et du talent dans ses œuvres, ce n’est déjà pas si mal. » (Albert Camus, « Carnets », 1946)

Rattaché à tort au mouvement existentialiste, qui atteint son apogée au lendemain de la guerre, Albert Camus écrit en fait une œuvre articulée autour de l’absurde et de la révolte. C’est peut-être Faulkner qui en a le mieux résumé le sens général : « Camus disait que le seul rôle véritable de l’homme, né dans un monde absurde, était de vivre, d’avoir conscience de sa vie, de sa révolte, de sa liberté. »

Et Camus lui-même a expliqué comment il avait conçu l’ensemble de son œuvre : « Je voulais d’abord exprimer la négation. Sous trois formes. Romanesque : ce fut L’Étranger. Dramatique : Caligula, Le Malentendu. Idéologique : Le Mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif sous trois formes encore. Romanesque : La Peste. Dramatique : L’État de siège et Les Justes. Idéologique : L’Homme révolté. J’entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l’amour. »

« La Peste », ainsi, commencé en 1941 à Oran, ville qui servira de décor au roman, symbolise le mal, un peu comme « Moby Dick » dont le mythe bouleverse Camus. Contre la peste, des hommes vont adopter diverses attitudes et montrer que l’homme n’est pas entièrement impuissant en face du sort qui lui est fait. Ce roman de la séparation, du malheur et de l’espérance, rappelant de façon symbolique aux hommes de ce temps ce qu’ils venaient de vivre, connut un immense succès.

« L’Homme Révolté », en 1951, ne dit pas autre chose. « J’ai voulu dire la vérité sans cesser d’être généreux », écrit Camus, qui dit aussi de cet essai qui lui valut beaucoup d’inimitiés et le brouilla notamment avec les surréalistes et avec Sartre : « Le jour où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommée de fournir ses justifications. L’ambition de cet essai serait d’accepter et d’examiner cet étrange défi. »

Cinq ans plus tard, « La Chute » semble le fruit amer du temps des désillusions, de la retraite, de la solitude. « La Chute » ne fait plus le procès du monde absurde où les hommes meurent et ne sont pas heureux. Cette fois, c’est la nature humaine qui est coupable. « Où commence la confession, où l’accusation ? », écrit Camus lui-même de ce récit unique dans son œuvre. « Une seule vérité en tout cas, dans ce jeu de glaces étudié : la douleur et ce qu’elle promet. »

Le prix Nobel est décerné à Camus en 1957, pour ses livres et aussi, sans doute, pour ce combat qu’il n’a jamais cessé de mener contre tout ce qui veut écraser l’homme. On attendait un nouveau développement de son œuvre quand, le 4 janvier 1960, il trouvait la mort dans un accident de voiture.

Source : Gallimard

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

- Roger Grenier, Album Camus. Iconographie commentée, Gallimard, 1982 (« Albums de la Pléiade »)

- Pierre-Louis Rey. Camus. L’homme révolté, Gallimard, 2006 (« Découvertes Gallimard »)

- Virgil Tanase, Camus, Gallimard, 2010 (« Folio biographies »)

- Olivier Todd, Albert Camus. Une vie, Gallimard, 1996 (« NRF Biographies »). Repris en « Folio » en 1999

Beaux livres

- Albert Camus, citoyen du monde, Gallimard, 2013

- Catherine Camus, Le Monde en partage. Itinéraires d’Albert Camus, Gallimard, 2013

Hommages et souvenirs

- À Albert Camus, ses amis du livre, Gallimard, 1962

- Hommage à Albert Camus, numéro spécial de La NRF, mars 1960

- Jean Grenier, Albert Camus. Souvenirs, Gallimard, 1968

Études critiques

- Robert Champigny, Sur un héros païen, Gallimard, 1959 (« Les Essais »)

- Roger Grenier, Albert Camus soleil et ombre, Gallimard, 1987. Repris en « Folio » en 1991

- Alice Kaplan, En quête de « L’Étranger », Gallimard, 2016

- Jacqueline Lévi-Valensi, Albert Camus ou la naissance d’un romancier, Gallimard, 2006 (« Les Cahiers de la NRF »)

- Jacqueline Lévi-Valensi, La Chute d’Albert Camus (essai et dossier), Gallimard, 1996 (« Foliothèque »)

- Jacqueline Lévi-Valensi, La Peste d’Albert Camus (essai et dossier), Gallimard, 1991 (« Foliothèque »)

- Frédéric Musso, Albert Camus ou la fatalité des natures, Gallimard, 2006 (« NRF Essais »)

- Bernard Pingaud, L’Étranger d’Albert Camus (essai et dossier), Gallimard, 1992 (« Foliothèque »)

- Christian Phéline, Agnès Spiquel-Courdille, Albert Camus, militant communiste. Alger, 1935-1937, Gallimard, 2017