C’est une idée pour le moins originale… Le Comité Jean Zay (Ministre de l’Education et des Beaux-Arts orléanais, à l’initiative de la création du Festival de Cannes en 1939) organisera en novembre 2019 la fameuse première édition du Festival, annulée à cause du début de la seconde guerre mondiale.

Les films sélectionnés à l’époque seront projetés à Orléans, parmi lesquels « Le Magicien d’Oz » avec Judy Garland ou « La Loi du Nord » avec Michèle Morgan. Un jury établira un palmarès, comme tous les ans sur la Croisette depuis 1946.

Assassiné en 1944, Jean Zay n’avait finalement pas pu voir son idée de festival de cinéma international devenir réalité.

Tout avait pourtant si bien commencé…

En Septembre 1939, après plusieurs mois de discussions diplomatiques et de négociations économiques, la ville de Cannes est prête à accueillir son premier Festival international du Film. Mais ce qui aurait dû être un rassemblement cinématographique « du monde libre », pour contrer les dérives totalitaires ressenties à la Mostra de Venise de 1938, sera finalement rattrapé par l’Histoire…

Un mois avant le début de la manifestation, les stars et les touristes commencent à affluer sur la Croisette. La MGM affrète un transatlantique avec, à son bord, les plus grandes vedettes américaines de l’époque : Tyrone Power, Gary Cooper, Douglas Fairbanks ou encore Norma Shearer. Louis Lumière, Fernandel et la Duchesse de Windsor sont également présents.

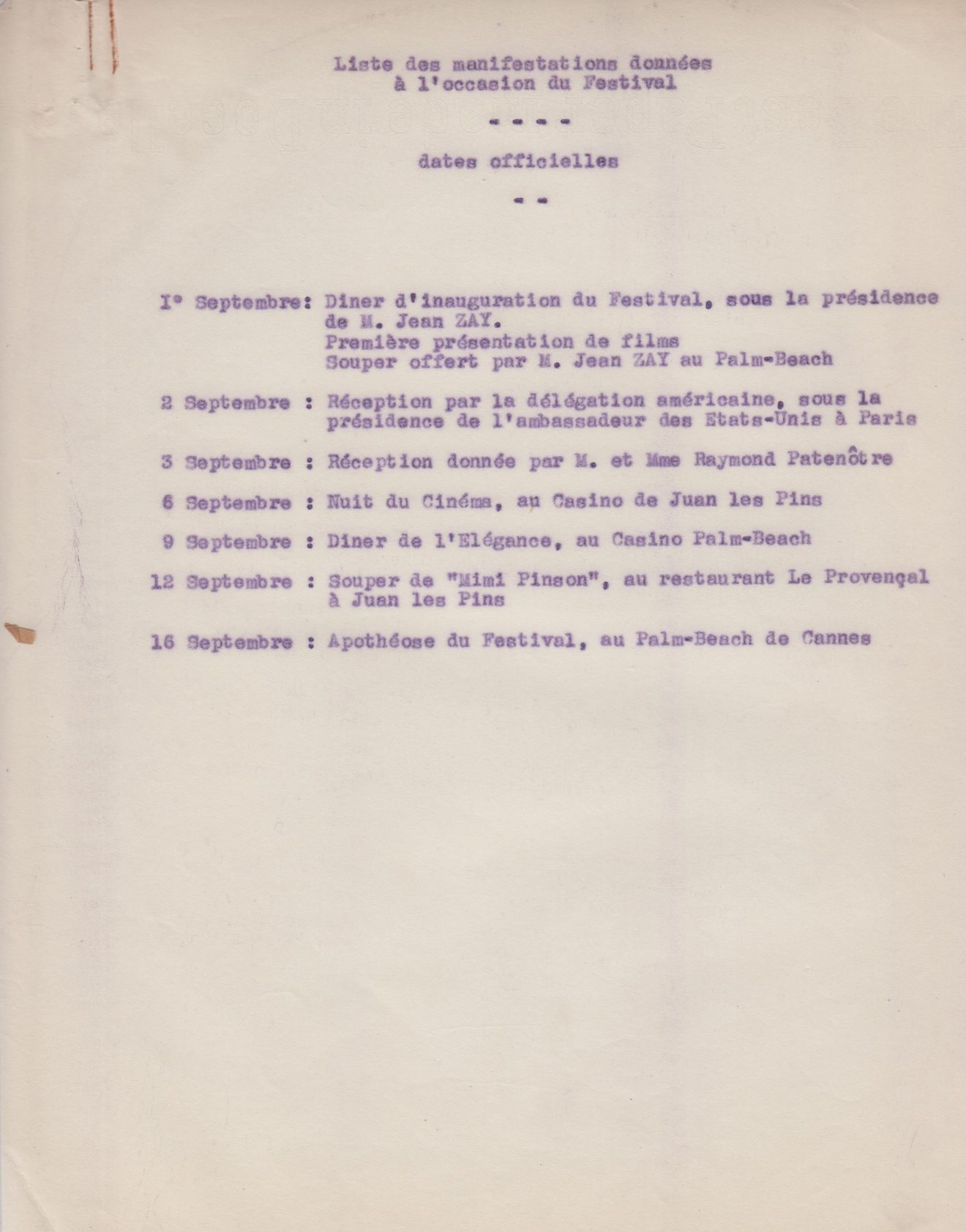

Dans cette archive audio, Jean Zay explique les missions du Festival en devenir et expose le déroulé de la manifestation. Dîner d’inauguration, Nuit du Cinéma, Dîner de l’élégance et autres réjouissances sont au programme.

[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/x6ivegg » align= »center » title= »Le Festival de Cannes est inauguré, sept ans après sa création par Jean Zay » description= »Festival de Cannes » maxwidth= »900″ /]

Le premier Festival International du film de Cannes est à la veille de son inauguration, les fêtes battent leur plein et les invités vivent au rythme de la Dolce Vita méditerranéenne. Le Palm Beach et les villas accueillent les touristes aristocrates et les illustres résidents Cannois. Le Comte d’Herbemont, chargé des festivités, prévoit un calendrier mondain pour la durée du Festival et, avant le début de la manifestation, organise une fabuleuse soirée à l’Eden Roc.

La haute société se presse également au Bal des Petits Lits Blancs, gala caritatif au profit des enfants atteints de tuberculose. Ce soir-là, alors que Fernandel se prépare en coulisses, un violent orage éclate au-dessus de la Croisette, comme pour annoncer les événements aux portes de la France.

1er septembre : invasion de la Pologne à la date prévue de l’inauguration du Festival

D’abord retardé en raison des circonstances internationales, le Festival est officiellement annulé le 27 août 1939. En effet, la signature du pacte germano-soviétique le 23 août a sonné le glas des festivités et la ville a commencé à se vider aussi rapidement qu’elle s’était remplie. Le 1er septembre, date prévue de l’inauguration du Festival, les troupes allemandes envahissent la Pologne.

Le 3 septembre, la guerre est déclarée. Les 26 films qui composent la Sélection 1939 ne rencontreront jamais leur public à Cannes. Seule projection à être maintenue en privé malgré la situation : « Quasimodo » (« The Hunchback of Notre-Dame ») de William Dieterle, pour lequel les Américains ont construit une reproduction de Notre Dame en carton-pâte sur la plage.

En 1958, Philippe Erlanger, initiateur du Festival de Cannes, reviendra sur la gestation de la manifestation et le spectre de l’édition 1939 auprès de François Chalais, journaliste indissociable de la légende cannoise tant ses « Reflets de Cannes » ont forgé la mythologie de l’évènement.

La Palme d’or 1939 décernée en 2002

En 2002, Le Festival décide de rendre hommage à cette édition laissée dans l’ombre de son histoire. Sept titres de la Sélection de l’époque sont projetés, parmi lesquels « Le Magicien d’Oz » de Victor Fleming. Un Jury nommé pour l’occasion sous la présidence de l’écrivain Jean d’Ormesson et composé de Dieter Kosslick, directeur du Festival de Berlin, Alberto Barbera, directeur de Festivals en Italie (directeur artistique de la Mostra de Venise depuis 2012, la boucle est bouclée !), Lia Van Leer, directrice du Festival de Jérusalem, Ferid Boughedir, réalisateur tunisien et Raymond Chirat, historien du Cinéma, est chargé d’attribuer le Palmarès du Festival 1939.

Avec 63 ans de retard, donc, la Palme d’or est décernée à l’unanimité à « Pacific Express » (« Union Pacific ») de Cecil B. DeMille, dont le titre fait écho au projet initial du Festival « de créer entre tous les pays producteurs de films un esprit de collaboration ». Non sans humour, le Jury rend également hommage « à deux espoirs féminins pour lesquels il forme des vœux chaleureux et confiants et auxquels il ose promettre une grande carrière, Judy Garland dans « Le Magicien d’Oz » (« The Wizard of Oz ») de Victor Fleming et Michèle Morgan dans « La Loi du Nord » de Jacques Feyder… »

[arve url= »https://vimeo.com/217751087″ align= »center » title= »Festival de Cannes, La Palme de 1939 (Canal+ 2017) » maxwidth= »900″ /]