Acteur, réalisateur et écrivain, né en 1970, étudiant au Cours Florent dès l’âge de 15 ans, Michael Cohen débute aux côtés de Francis Huster en 1992 au Théâtre Antoine, dans une pièce dédiée au compositeur Gustave Mahler : « Putzi ». Nommé aux Molière de la « révélation masculine » en 2016, il compte à son actif plus de 50 films, téléfilms ou séries tournés, huit pièces de théâtre et cela en 25 ans de carrière, ce qui témoigne d’un artiste très prolixe. C’est en 2010 qu’il réalise son premier long métrage : « Ca commence par la fin » dans lequel il joue le rôle principal, celui de Jean, qui vit une passion dévorante et destructrice avec Gabrielle, jouée par Emmanuelle Béart.

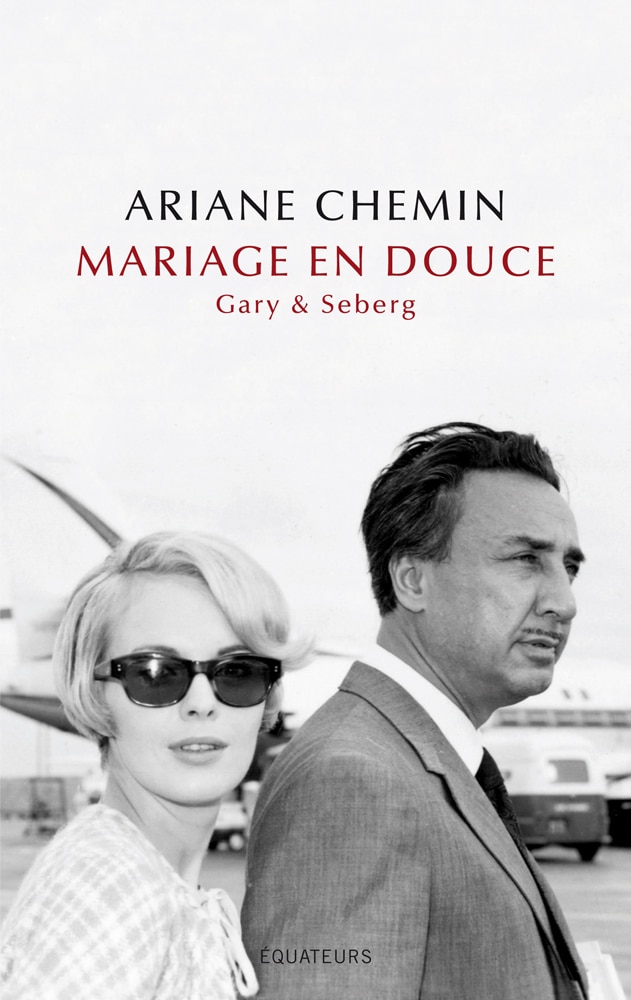

Mais Michel Cohen n’est pas qu’un comédien, un réalisateur ou un acteur, c’est aussi un dramaturge talentueux, auteur de trois pièces : « Les abîmés » (1999), l’histoire de quatre jeunes gens abîmés, prêts à ré-apprendre et à aimer, « Le soleil est rare et le bonheur aussi » (1999), l’histoire d’un jeune couple qui vit ensemble depuis un an ou deux, mais dont chacun malgré tout garde en lui un secret que l’autre ignore, et « Le sacrifice du cheval » (2013), sur une génération perdue et la difficulté d’aimer. En 2013, Michael Cohen publie son deuxième roman aux Editions Julliard : « Un livre », l’histoire de Thomas Milho qui découvre un matin que son ex-compagne a écrit un livre sur leur histoire. Disponible et chaleureux, il a accepté de répondre à quelques questions pour Instant City, à l’occasion de la sortie de son dernier film, « L’invitation », librement inspiré de la bande dessinée éponyme de JIM et Dominique Mermoux, parue en 2010 (Editions Vents d’Ouest).

INTERVIEW

IC : A 15 ans, vous vous êtes inscrit au Cours Florent ?

Michael Cohen : J’ai rencontré quelqu’un qui allait aux cours tous les mercredis et qui m’a proposé d’y aller, ce que j’ai fait. A partir de là, j’ai assisté à tous les cours, pas seulement ceux du mercredi réservés aux étudiants. Je me suis mis à lire Tchékov, Molière, Corneille. J’ai lu et appris énormément de choses à travers les grands auteurs de théâtre. Etre comédien a été pour moi comme une vocation. Pourtant je n’étais pas dans une famille d’artistes et rien ne me prédestinait à ça. Personne ne pouvait imaginer que j’allais faire ce métier car je n’avais pas le profil pour. Dès l’âge de 10 ou 12 ans j’allais beaucoup au cinéma tout seul. Je me souviens avoir vu « Il était une fois en Amérique» ou « Le Père-Noël est une ordure ». J’aimais particulièrement Romy Schneider et Catherine Deneuve, deux actrices qui m’ont marqué très tôt. Je suis tombé amoureux des actrices. J’ai d’ailleurs par la suite joué le fils de Catherine Deneuve dans «Le héros de la famille». C’était très émouvant. C’est une actrice qui se remet sans cesse en question, qui a le trac comme nous, qui a envie de bien faire. De fait on est face à elle comme face à une vraie partenaire et non face à une star. Je me disais : « c’est incroyable ! »

IC : Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ?

Michael Cohen : J’en garde le souvenir d’une époque magique, magnifique. J’ai fait des rencontres formidables, des amis que j’ai gardés. J’ai vécu des émotions incroyables : c’était un peu comme si tout s’ouvrait en moi, comme une seconde naissance. J’étais au bon endroit, exactement là où je devais être.

IC : Quel est la plus forte impression que vous gardez de Francis Huster ?

Michael Cohen : Je le croisais quand il donnait des cours magistraux auxquels on pouvait assister. J’ai eu la chance qu’il m’engage au théâtre Antoine à 19 ans pour la pièce « Putzi ». Il m’a mis le pied à l’étrier. C’est un metteur-en-scène et un professeur assez génial qui encourage à prendre des risques et à chercher une forme de liberté en permanence. C’est quelqu’un qui s’associe à une vraie folie douce dans la vie en général et dans ce métier. Avec des excès, de la flamboyance et du panache.

IC : Pour quelle raison un comédien se met-il à écrire des pièces de théâtre ?

Michael Cohen : Pour les mêmes raisons que je suis entré au cours Florent : il y a beaucoup d’acteurs et je me suis dit « Pourquoi moi ? Il ne faut pas que j’attende qu’on vienne me chercher, il faut que j’écrive mes pièces ». J’ai commencé à écrire par nécessité avec l’envie de prouver quelque chose, de montrer ce que j’avais dans le ventre. Très vite j’ai eu l’impression que j’arrivais à raconter une histoire et des émotions qui m’étaient propres et que je pouvais en faire un spectacle.

IC : Quels sont les thèmes qui vous sont chers ?

Michael Cohen : Je parle un peu toujours du même thème : le couple, la vie à deux et le rapport à l’autre en amour, ce que cela provoque, ce que ça construit, ce que ça détruit, comment on trouve une place dans son histoire d’amour et comment on se répare de notre enfance. La pièce « Les abîmés » que j’ai écrite, parle des jeunes adultes qui essaient de se réparer de leur enfance parce qu’on ne leur a pas donné les armes pour s’aimer et pour aimer les autres. On apprend a faire beaucoup de choses dans la vie, mais on n’apprend pas à aimer les gens et à trouver sa place dans la vie à deux. Or, l’amour adulte vient de ce que nous avons vécu enfant, de ce que nous avons vu autour de nous, de notre expérience personnelle.

Mon premier film, « Ca commence par la fin », est une conséquence plus extrême de l’amour racontée avec l’ironie du désespoir. Le tournage a été éprouvant mais il fallait en passer par là. Je n’aurais pas pu faire ce film avec quelqu’un d’autre, quelqu’un avec qui je ne vivais pas car je voulais parler de cette intimité là dans le couple. La douleur devient une drogue, on est perdu on ne sait plus où on est. Jean, le personnage dans le film, n’arrive pas a arrêter cette relation passionnelle parce que tout lui manque chez Gabrielle : sa peau, son odeur et même la douleur qu’elle provoque chez lui. Quand on vit ce genre d’amour passion on ne s’en rend pas compte. C’est un film brut et réel, fort et marquant. Soit le spectateur n’a jamais vécu ça et il passe à côté du film, soit il a vécu une histoire similaire et cela suscite des sensations fortes. Il m’est arrivé que des gens dans la rue m’en parlent et me disent merci pour avoir su retranscrire à l’écran ce qu’ils avaient vécu dans leur vie.

IC : Pour quelle raison un acteur se met-il à réaliser des films ?

Michael Cohen : Il y a l’envie au départ de ne pas attendre qu’on vienne vous chercher pour travailler. Mais il y a aussi le désir de raconter des histoires, de témoigner de certaines choses au sujet de la société dans laquelle je vis, du monde dans lequel je vis. Quand un comédien ne travaille pas pendant 2 ou 3 mois, il est en attente, souvent il a peur de ce qui va se passer « après » : Est-ce que ça va revenir ? On n’est jamais rassuré, à n’importe quel niveau qu’on soit, célèbre ou pas. Et s’il n’y a rien ? Si on ne me rappelle pas ? On vit, on travaille, on existe à partir du désir de quelqu’un d’autre. Quand on fait ce métier, on doit accepter de n’être jamais serein, de vivre dans l’angoisse. C’est le prix à payer pour vivre de notre passion. On a cette chance de faire un métier qu’on a choisi, qu’on aime et ce malgré l’angoisse du lendemain. Pour ma part, je me mets à écrire. A la question « que feriez-vous si ça devait s’arrêter ? » je n’ai pas de réponse, donc je continue !

IC : Parmi toutes vos casquettes (écrivain, dramaturge, réalisateur, acteur, comédien), avez-vous une petite préférence ou bien est-ce justement l’éclectisme qui vous plait ?

Michael Cohen : C’est une question à laquelle je n’arrive jamais à répondre. A la base, mon premier désir était de devenir comédien. De là se sont rajoutées les différentes casquettes que je n’arriverais pas à dissocier. Je ne fais pas de différence entre le théâtre et le cinéma.

IC : « L’Invitation » est votre 2ème réalisation au cinéma ? Après un premier film, est-ce plus facile de monter un projet, de trouver un producteur, des financements, des distributeurs ?

Michael Cohen : Pour les producteurs, oui. Mais pas pour les financements. C’est très difficile. « L’invitation » est une comédie sur l’amitié, donc c’est un peu plus facile que pour mon premier film dont l’histoire était compliquée, c’est un peu plus calibré. Le sujet est assez fort avec un point de départ qui résonne chez beaucoup de gens et un budget relativement petit. Mais cela reste malgré tout extrêmement compliqué de financer les films en général. Beaucoup de films aujourd’hui s’arrêtent en cours de production à cause de cela. On a mis 2 ans à monter le film. Trouver l’argent, trouver des gens pour investir nécessite de faire des concessions comme ré-écrire certaines choses par exemple quand on vous dit : « cette scène est trop bavarde » ou « il manque telle ou telle chose ». Cependant on ne m’a rien imposé. Pour faciliter les financements, j’avais aussi d’abord pensé à des acteurs têtes d’affiche. Je n’aurais pas pu monter le film avec des inconnus mais il y a eu plusieurs refus. Alors j’ai pensé à Nicolas. Et là, tout est devenu tellement évident ! Dès que l’idée m’est venue, je n’ai cessé de me dire que ce rôle était pour lui. Il m’a d’ailleurs dit la même chose après la lecture du scénario : « c’est incroyable, ce rôle est fait pour moi ! ». Il se l’est un peu réapproprié, il a ré-écrit des choses. Il y a une adéquation, une communion entre nous sur ce projet.

IC : Qu’est-ce qui a été plus facile du fait d’être « déjà passé par là » dans la réalisation du projet tout entier ?

Michael Cohen : La seconde fois, je suis plus fort de l’expérience de la première fois mais il y a toujours des problèmes qu’on n’a pas anticipés. C’est comme gravir une montagne qui paraît insurmontable : une fois au sommet on se dit « voilà, on l’a fait ! ». c’est une expérience passionnante mais très compliquée. La phase la plus dure est la recherche de financement. Sur le moment on se décourage beaucoup, il y a de nombreuses remises en question. On ne sait jamais si on a raison ou si ce sont les autres qui ont raison. Une fois que le scénario est validé, on passe enfin à autre chose, à l’artistique et au concret.

IC : Avez-vous été influencé par les critiques faites pour « Ca commence par la fin » ?

Michael Cohen : je n’y ai pas pensé. Quand on fait les choses, quand on construit un nouveau projet, un nouveau film, l’objectif est de raconter une histoire du mieux possible. Inconsciemment, les choses que j’ai entendues sont restées en moi sans doute. Ce deuxième film est dans la continuité du premier, assez nerveux avec une énergie assez forte, il y a un vrai fil rouge entre les deux films. Pour le coup c’est mieux maîtrisé et l’expérience du premier m’a donné plus de savoir faire. Il y a une cohérence je trouve entre les deux films. En même temps, « L’invitation » est un film plus ouvert car l’amitié est un thème qui touche tout le monde, avec une relation qui a des hauts et des bas, avec des non-dits. Ce film est moins clivant que le premier.

IC : Est-ce que vous retrouvez la même équipe technique de production ?

Michael Cohen : Quelques uns mais beaucoup n’étaient pas libres étant sur d’autres projets. C’est moitié/ moitié.

IC : Comment êtes-vous tombé sur la BD de Jim ?

Michael Cohen : On me l’a donnée à lire après la sortie de mon premier film. Ca a été un coup de foudre. J’ai eu envie tout de suite d’aller vers ce projet. J’ai même halluciné de voir que personne avant moi ne s’y était intéressé et de pouvoir avoir les droits.J’ai rencontré Jim, je lui ai dit ce que je voulais faire. Jim est quelqu’un de curieux, ouvert, partant pour de nouvelles aventures. Je lui ai promis que je ne gâcherai pas son travail. Quand il vend ses droits, un auteur n’a plus de droit de regard sur l’oeuvre finale normalement, mais je lui ai toujours fait lire le scénario et il m’a donné chaque fois un retour très intelligent et très fin. Je n’étais pas tenu de le faire contractuellement, mais c’était un collaborateur avec un œil précis et des notes intéressantes.

IC : Avez-vous hésité entre le rôle de Léo et celui de Raphaël ?

Michael Cohen : Oui, tout à fait. Au début je cherchais des acteurs pour jouer le rôle de Raphaël et je pensais jouer celui de Léo et en pensant à Nicolas je me suis rendu compte que je me trompais complètement et qu’il serait un formidable Léo. Il a dit en lisant le scénario : « Léo c’est moi » .

IC : Auriez-vous une anecdote à nous raconter qui caractériserait un peu l’atmosphère sur le tournage ?

Michael Cohen : On a tourné pendant 10 jours de nuit sur le bord d’une route en banlieue tout au début du tournage ce qui a créé une certaine atmosphère dès le départ, un peu comme si on partait loin tous ensemble. Nous étions dans une bulle assez étrange et du coup on alternait moments d’euphorie et moments de fatigue comme si notre horloge interne avait changé de rythme. Cette sensation se retrouve dans le film. On a l’impression d’être dans un monde un peu à part. Le montage a été une autre étape de travail : j’ai redécouvert le film. Je me suis posé en voyant les images et j’étais content. Je me disais qu’on avait réussi un pari assez fou de faire ce film, de parler de l’intime, de l’amitié, en essayant d’être un peu universel. J’aime parler de l’intimité dans l’universel, toucher à la part intime qu’on a tous et qui nous relie tous les uns avec les autres.

IC : Parlez-nous de la BO du film.

Michael Cohen : Il y a beaucoup de musiques existantes des années 90, du Gainsbourg, Balthazar, et une musique originale de Alexis Rault. La musique est ce qui coûte le plus cher dans un film.

IC : « Le soleil est rare et le bonheur aussi » ce sont des paroles d’une chanson de Serge Gainsbourg : « Valse de Melody ». « L’amour s’égare au long de la vie – Le soleil est rare et le bonheur aussi – Mais tout bouge – Au bras de Melody »

Michael Cohen : C’est quelqu’un qui a beaucoup compté dans ma vie artistique et dans ma vie tout court par ses chansons, ses films, ce qu’il était, son œuvre. Je l’ai rencontré très jeune et j’avais 20 ans quand il est mort. C’est quelque chose dont je me souviens très bien. Son style, ses chansons, son cynisme, sa clairvoyance sur la vie, sur les femmes, son ironie, comme un papa imaginaire avec sa folie, ses excès, sa façon de narguer un peu la vie, en flamboyance, avec du panache. Le personnage de l’invitation est un peu emprunt de ça, un petit côté « gainsbourien », cette impertinence avec un grand cœur. Le personnage de Léo avait déjà ce côté dans la BD et je l’ai amené plus loin dans cette direction. Un personnage aussi insupportable qu’attachant avec des répliques assez cinglantes. Même quand il « casse » son pote c’est avec tendresse et c’est pour lui dire, lui faire comprendre quelque chose, ce n’est jamais gratuit. A un moment de l’histoire, Léo doit réveiller ses amis et surtout son ami Raphaël en pleine nuit, à 3h du matin, pour lui demander de venir le chercher sur une route de campagne parce qu’il est en panne. Au début ça peut passer pour une blague de connard mais on se rend compte que Léo va faire beaucoup de bien à son meilleur ami.

IC : Parlez-nous de Raphaël que vous jouez.

Michael Cohen : Raphaël est un personnage auquel il est plus facile de s’identifier. Il n’est ni brillant, ni vraiment drôle, mais pas non plus le contraire. Il y a une forme de lâcheté dans sa vie sentimentale, il ne trouve pas sa place et c’est ça qui est touchant. Du coup il s’est renfermé intérieurement, s’est endormi, a perdu une forme de flamboyance dans sa vie. Il a besoin d’être réveillé. On peut tous passer par cette phase là : un jour, on baisse la garde et on cesse de se battre pour se réveiller parce que la vie peut nous endormir, nous fatiguer, on peut être découragé. Raphaël ne s’en rend même pas compte, « il regarde passer les trains » comme dit sa compagne Hélène. Leo l’appelle en pleine nuit et le réveille concrètement et symboliquement. Ca va être violent et ça va lui faire du bien. Raphaël refuse ce « test de l’amitié » , il le prend très mal. Il se cabre d’avoir été testé d’une part et d’autre part de ne pas être « le seul et l’unique » ami car Léo a appelé plusieurs amis ce soir-là afin de voir « qui » allait venir, et « qui » était un « vrai » ami. Raphaëll cherche sa place et n’arrive pas à dire les mots rassurants qu’attend sa compagne Hélène. C’est quelqu’un qui après avoir été bousculé va retrouver son énergie interne, sa lumière. Les gens perdent un peu de cette lumière au fur et et à mesure que la vie avance, à cause des épreuves que nous traversons.

IC : Est-ce vous qui avez choisi votre meilleur ami ou est-ce lui qui vous a choisi ?

Michael Cohen : On s’est choisi tous les deux. On s’est rencontré quand j’étais à l’école parce qu’on séchait les cours sans se connaître et on se retrouvait dans les mêmes salles de cinéma pour aller voir des films. On avait la même passion pour le cinéma.

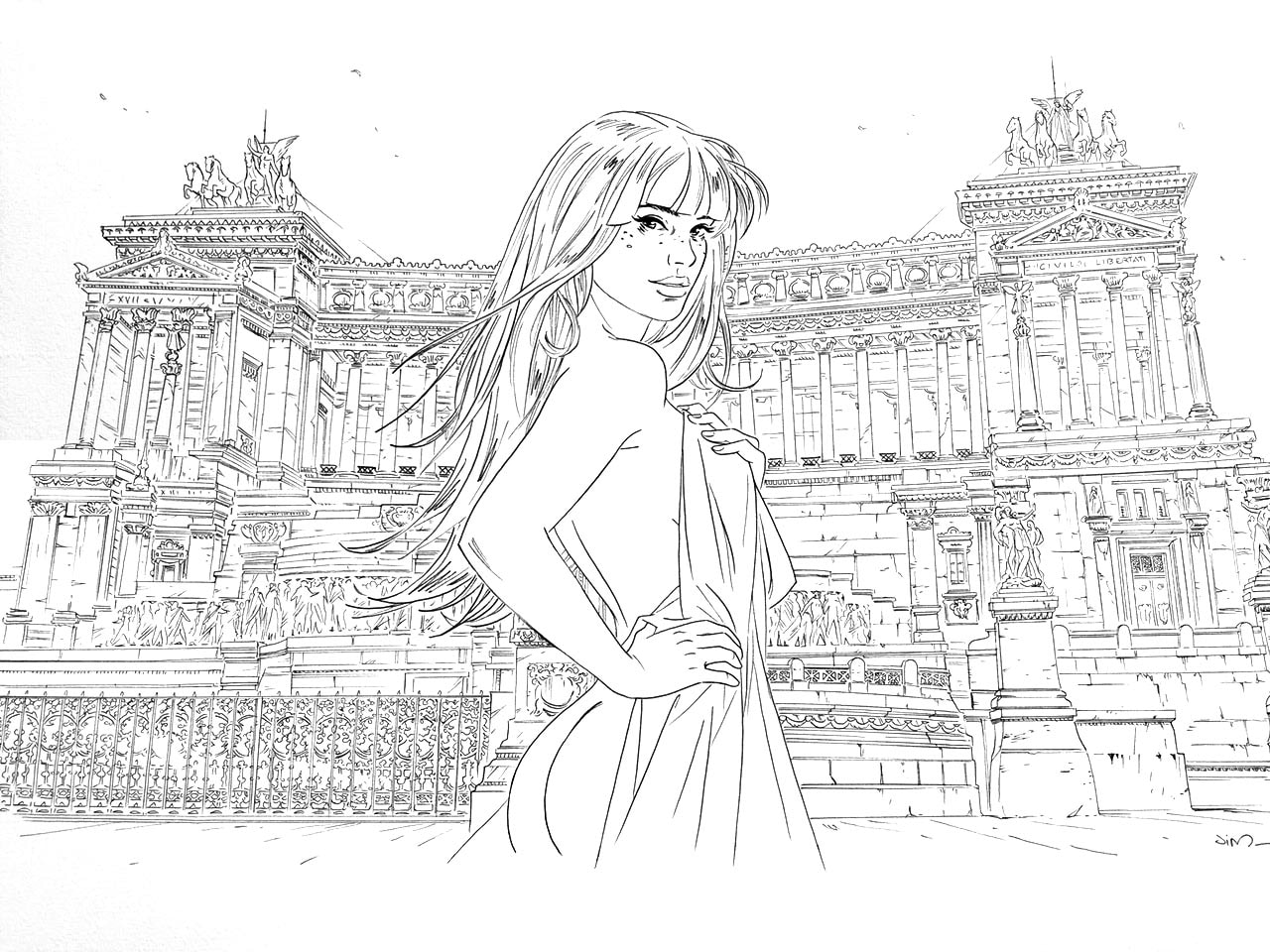

IC : Quel est votre endroit préféré sur Terre ?

Michael Cohen : Je suis un amoureux de Paris. J’adore cette ville, la plus jolie. Elle m’inspire car on y découvre toujours des choses. J’adore la filmer, la regarder. Pourtant je suis né et j’ai grandi en banlieue mais je me sens très parisien. J’adore voyager, j’adore partir mais j’adore aussi revenir. J’aime beaucoup l’Italie pour sa nourriture et l’art.

IC : Quel est la valeur qui a le plus d’importance à vos yeux ?

Michael Cohen : La justice, être juste. Si mon fils pouvait me dire « tu as fait des erreurs mais tu as été juste » ce serait formidable.

Bande Annonce « Ca commence par la fin » :

[youtube id= »wpl4lTtMVmw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Serge Gainsbourg : « Valse de Mélody » :

[youtube id= »CEg_ek-Nnww » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Page Facebook « L’invitation »

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Ciné Cinéma Facebook