Le premier article signé Jean d’Ormesson parait dans le journal le 2 mai 1969. Relisons cette lettre ouverte adressée à Jean-Jacques Servan-Schreiber, quelques jours après la démission du général de Gaulle, conséquence du non au référendum du 27 avril 1969. Chronique parue dans Le Figaro le 2 mai 1969 : Lettre ouverte à J.-J. S.-S.

Mon cher Jean-Jacques,

Voilà longtemps déjà que nous nous connaissons. Je me suis pourtant demandé hier quel âge tu pouvais bien avoir. J’ai beaucoup de sympathie pour toi, et un peu d’admiration envieuse pour les qualités qui ont fait ton succès. Et toi, je crois, tu as de l’indulgence pour moi, et pour les défauts qui n’ont pas fait le mien.

« Pour la première fois », écris-tu, « pour la première fois dans la vie d’un homme de ma génération, on peut être fier de son pays. » Je me suis frotté les yeux, j’ai relu de nouveau. Rien à faire : « Pour la première fois dans la vie d’un homme de ma génération, on peut être fier de son pays ». C’est écrit, noir sur blanc, au début de ton éditorial, à la page 45 du numéro 929 de l’Express. Les bras m’en sont tombés. Tu as dû naître, j’imagine, dans ce que les Américains appellent le début des années vingt. Je veux bien t’accorder que les premières années n’ont pas vu grand-chose d’exaltant : la France en face de la guerre d’Espagne, ce n’était pas exaltant, en en face de Nuremberg, ce n’était pas exaltant, en face de l’Ethiopie, ce n’était pas exaltant. Et en face de la France, ce n’était pas exaltant. Et Daladier peut-être ne suscitait pas l’enthousiasme, ni l’honnête Lebrun, ni les Croix de Feu, ni la drôle de guerre. Et d’abandon en abandon, les catastrophes et les effondrements n’avaient pas de quoi, en vérité, rendre un jeune Français de notre génération très fier d’être Français.

J’étais un très petit jeune homme au sein de l’abîme de 1940. Toi aussi, si je ne me trompe. Et alors, c’est étrange, au sein de l’abîme justement, j’ai été pour la première fois fier de mon pays. C’est drôle que tu ne l’aies pas été. J’étais un bon petit bourgeois entre mon père et ma mère, dans un château de famille un peu en ruine. On écoutait beaucoup, autour de nous, le vieux maréchal parler de la défaite. Mais mon père, qui était ambassadeur, très comme il faut, un peu conformiste peut-être, souriant et mondain, écoutait la radio anglaise. Il n’aimait pas beaucoup les militaires. Mais un soir où un obscur général à titre temporaire avait prononcé quelques mots, je lui dis que j’étais fier d’être Français. Et je me souviens très bien qu’il me répondit que j’avais raison d’avoir, pour la première fois dans la vie d’un homme de ma génération, été fier de mon pays. Mais mon cher Jean-Jacques, tu étais né, toi aussi ?

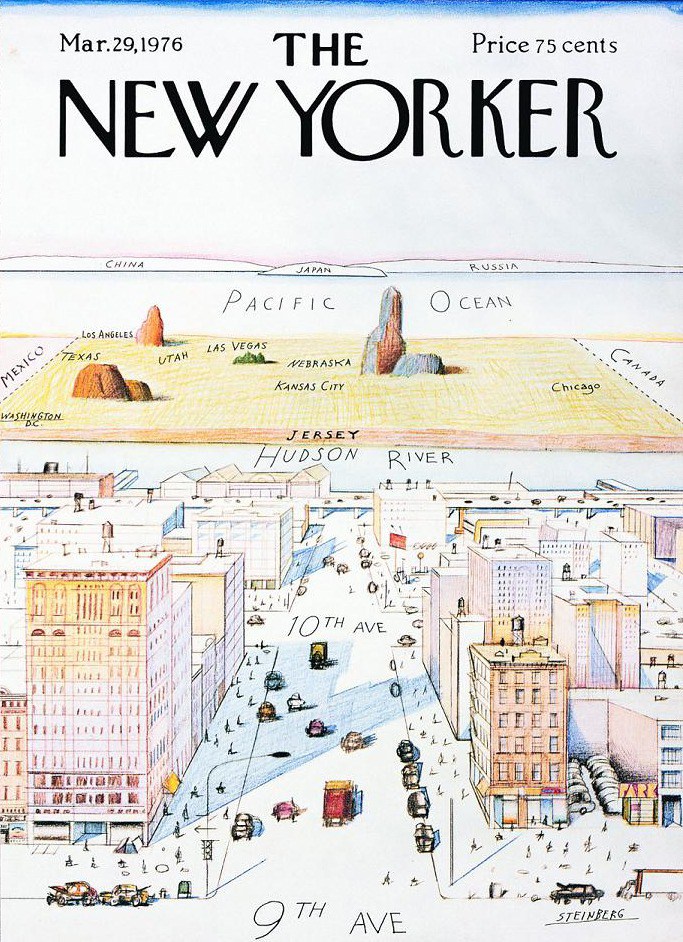

En 1944, un autre ambassadeur, et très comme il faut lui aussi, et à qui je dois beaucoup, m’avait emmené à un balcon du Figaro voir passer un défilé. C’était un peuple qui défilait. Il y avait les facteurs et les policiers et les ménagères et les dames d’oeuvres. Il y avait mon professeur d’histoire que j’aimais beaucoup et qui s’appelait Georges Bidault. Et puis, il y avait un général qui n’en finissait pas, dont on avait appris à connaître la voix mais dont personne ne connaissait le visage. Et c’était un visage familier, pourtant, puisque c’était celui de la France. Ah ! non, ceux qui sont nés après 1944 ne savent pas ce qu’étaient alors le bonheur et l’honneur et la fierté. Mais mon cher Jean-Jacques, tu étais né, toi aussi ?

Oh ! je comprends bien ce que tu veux dire. Tu veux dire – et tu as raison – qu’il est exceptionnel pour un pays de répondre non au lieu de répondre oui. Ce pays-ci l’a déjà fait pourtant – et à l’appel de qui ? Tu me répondras : c’est à un plébiscite qu’il est rare de dire non. Je te répondrai que, par définition, un plébiscite auquel un peuple dit non n’est pas un plébiscite. Mais voilà que je fais de la politique. Pardon, je ne voulais pas faire de politique. Tu as tout à fait le droit d’être contre un régime et contre un homme : je me ferais volontiers tuer pour que tu aies ce droit-là. Et je persiste à croire que c’est pour que tu aies précisément ce droit-là que l’homme, dont la chute le rend enfin si fier, a joué et a perdu.

Et puis, est-ce que ce n’est pas étrange, mon cher Jean-Jacques, d’être si fier – pour la première fois dans la vie d’un homme de ta génération – d’un non sans précédent dans les annales de ta jeune mémoire ? La chute qui -pour la première fois dans la vie d’un homme de ta génération – te rend enfin si fier de ton pays, c’est celle d’un homme qui n’avait peut-être qu’un seul titre de gloire, mais qui ne lui sera pas retiré : celui d’avoir su dire non. Il est vrai que ce n’était pas à un de ces plébiscites dont l’issue te rend si fier de ton pays -pour la première fois dans la vie d’un homme de ta génération : c’était à la tyrannie, à la mort, à la dictature, à la violence déchaînée. Mais, mon cher Jean-Jacques, tu étais né, toi aussi? Allons, allons! Pour la première fois de la vie d’un homme de ta génération, mon cher Jean-Jacques, tu es fier de ton pays parce qu’il a dit non à une politique. Il faudra peut-être tâcher, la prochaine fois, de te rappeler une occasion où, sous la conduite d’un homme qui était bourré de défauts, il avait dit non à l’histoire.

Jean d’Ormesson