On ne présente plus « Une Nuit à Rome », cette saga en quatre tomes éditée chez Grand Angle et dont le premier opus est paru en 2012. Instant City avait déjà rencontré son auteur et dessinateur, Jim, pour une première interview en 2015. Le temps passe… Il passe aussi pour Marie et Raphaël, qui dans le premier cycle (tomes 1 et 2) avaient quarante ans et qui en ont maintenant cinquante (deuxième cycle, tomes 3 et 4).

Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, Marie et Raphaël se sont aimés lorsqu’ils étaient tous deux étudiants aux Beaux-Arts, et se sont promis, avant que la vie ne les sépare, de se retrouver pour une seule nuit, à Rome, le jour de leurs quarante ans. Et de renouveler leur promesse pour leurs cinquante ans.

A Instant City, nous étions très curieux de savoir comment les personnages allaient évoluer entre : que sont-ils devenus ? Où en sont-ils dans leur vie ? Est-ce que Raphaël est resté fidèle à Sophia ? Est-ce que Marie a enfin trouvé un homme qui lui aura donné envie de rester ?

Nous étions aussi désireux et heureux de retrouver un auteur, Jim, son univers, ses personnages, son trait, sa bande de copains. Car à côté des histoires d’amour des personnages principaux se raconte aussi toute l’évolution d’un groupe d’amis qui traversent le temps. Ce temps qui se fixe sur des objets, des décors, des changements d’atmosphère.

Et puis nous étions, comme tous les lecteurs assidus de la série, fébriles de savoir de quelle manière Marie aurait physiquement vieilli sous le crayon de Jim. L’écriture scénaristique du second cycle a dû être extrêmement délicate. L’auteur aura-t-il osé vieillir Marie ou sera-t-elle restée une icône pop éternellement jeune et jolie ? Et Raphaël ? Comment le dessin rendra-t-il son vieillissement ? Aurons-nous affaire à de « vieux beaux » ou Jim aura-t-il osé en faire des gens ordinaires comme vous et moi ?

On imagine bien les voir se retrouver plus mûrs, plus stables, plus ancrés dans leur vie, plus heureux et épanouis, autour d’un verre, d’une table de restaurant, juste pour partager un repas, riant et discutant à tout rompre, rattrapant dix ans de vie sans nouvelles. Puis décider d’un simple regard entendu de s’en tenir là et de se dire au-revoir en bons amis.

De nombreuses questions taraudent ainsi les amoureux de la saga : on se demande si on va repartir sur un nouveau rendez-vous à soixante ans ou pas. Sans doute que non, on imagine bien que ce serait un peu redondant. Mais alors, comment va se terminer cette histoire ? Quelle fin suffisamment inattendue pour réussir à surprendre les fans de la BD tenus en haleine depuis huit ans ?

C’est très intéressant de voir de quelle manière chacun d’entre nous aura sa propre imagerie de la scène de retrouvailles. Vont-ils se revoir, vont-ils s’aimer ? Vont-ils enfin se mettre en couple ? autant de scénariis possibles que de lecteurs.

Voilà, à notre avis, le plus grand défi que Jim avait à relever : faire vieillir Marie, vraiment, et proposer un scénario suffisamment surprenant et original. Une fin digne de Marie, en somme !

L’INTERVIEW-FLEUVE

IC : Bonjour Jim. Alors ça y est, c’est fini…. Vous venez de boucler le cycle 2 (tome 4) de la saga « Une Nuit à Rome » ?

Jim : Eh oui, la parenthèse se referme. J’avoue ne pas avoir le sentiment de les quitter parce que j’en ai fait le tour, mais parce qu’il serait étrange de lier sa vie d’auteur à deux personnages… Besoin et envie de raconter d’autres histoires. Et puis, la force de cette histoire, c’est ce morceau de vie, ce sont les questionnements autour de leur promesse d’origine…

IC : Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la chronologie de cette saga ? Comment ça a commencé, ce qu’il s’est passé durant ces huit années ?

Jim : « Une Nuit à Rome » est né de mon intérêt pour les films français sensibles, ce type d’histoires… et d’une envie de me dépasser graphiquement, après quinze ans de dessin humoristique… j’avais envie de découvrir d’autres façons de faire…

IC : Qu’est-ce que ça fait de mettre le dernier coup de crayon à une histoire qui dure depuis huit ans ?

Jim : Un album, c’est deux ans… Là, j’avais surtout la problématique au jour le jour d’avancer mes planches, et de voir que je me rapprochais de la fin. Chaque album est une montagne à gravir, arriver à la fin est un vrai plaisir, on va enfin pouvoir voir si ce qu’on a prévu dans son coin touche les gens, les emporte, et les bouleverse… Tant qu’on est seul, c’est très théorique, on espère des ressentis proches du sien, mais on ne sait jamais vraiment. On espère, on se projette…

IC : « Je redoutais un peu la fin de l’histoire. J’avais peur d’être déçu ou frustré » écrit Lys 1656 sur un site de vente. Racontez-nous toute la période de création du scénario de fin : avez-vous ressenti une grande pression liée à l’attente des lecteurs que vous pouviez imaginer et à votre volonté de ne pas les décevoir ?

Jim : L’enjeu était énorme, une mauvaise fin pouvant gâcher toute la série, finalement. Je ne cérébralise pas beaucoup. J’ai eu l’idée de cette fin, et je savais que c’était la fin. Comme si c’est quelque chose qui arrivait à des personnes réellement, et que je devais raconter ça. Il ne nous viendrait pas à l’idée de changer la vie des gens autour de soi, ce qui leur arrive est ce qui leur arrive. Et bien là c’est pareil, je raconte leur vie, comme si elle existait…

IC : Avez-vous beaucoup échangé avec votre entourage pour recueillir leur avis ?

Jim : Quand j’ai une idée, j’en cause, oui, toujours. Pas comme un test, mais qui vit dans mon entourage est obligé de partager mes emballements, donc je balance toujours les idées. Et je vois comment elles accrochent, effectivement. Souvent, on vérifie ainsi que c’est bien ressenti, si on a besoin de régler quelque chose. Je crois que je frotte souvent mon enthousiasme aux autres, qui sont des lecteurs possibles. Ainsi, je prends la mesure en temps réel.

IC : Avez-vous changé plusieurs fois de version ? Pouvez-vous nous faire la confidence des autres fins que vous aviez imaginées et avec lesquelles vous avez hésité ?

Jim : Absolument aucune autre (Rires). Si j’étais mystique – ce que je ne suis pas – je dirais que c’est comme capter des vies qui existent, et juste devoir les raconter. Je savais que c’est ce qu’ils devaient vivre, parce que c’était une pirouette, pas un happy end cul-cul, et que ça me semblait le sens de la vie… Les emmerdes ne sont jamais loin, il ne faut jamais baisser sa garde… et je savais que Raphaël avait déconné la nuit de ses cinquante ans. En réalité, il y a beaucoup d’éléments dans le tome 3 qui allaient dans ce sens… mais n’en disons pas plus pour ceux qui n’ont pas lu !

IC : Quelle a été la décision la plus difficile à prendre ?

Jim : Aucune idée, il n’y a pas de décision difficile à prendre quand on est instinctif. On sent que ça doit être ça. D’un point de vue graphique, choisir une couverture est sans doute la décision la plus difficile à prendre, car c’est se priver de toutes les autres options. Sur la couverture, Delphine et moi avons beaucoup cherché sur les couleurs, car elles ne venaient pas facilement…

IC : De quelle idée êtes-vous le plus heureux ?

Jim : L’idée de départ de la série. « A vingt ans, ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs quarante ans. » C’est limpide, et ça va être difficile d’avoir une nouvelle idée comme ça. Et une page dans le tome 4 où Raphaël appelle sa maman. Les héros de BD ont rarement de parents, et je trouvais au contraire particulièrement intéressant de faire un point sur sa vie, et de penser à sa maman encore en vie. De s’arrêter, de la remercier, de la rassurer sur ce qu’on vit. C’est évidemment une façon pour moi de le dire à ma maman.

IC : Quels retours avez-vous de votre public ?

Jim : Je suis très serein, maintenant que le tome 4 est sorti, de voir combien il accomplit sa mission de clore la série. J’ai eu de très beaux retours de lecteurs. Il faut dire que j’ai ajouté vingt planches, je tenais à ce qu’il soit le plus complet possible, et à l’écrire sans avoir le sentiment de me restreindre narrativement. Je crois qu’il est bien plein, riche.

IC : A la lecture des commentaires sur le net, il semble que le tome 4 apparaisse comme étant le plus « abouti », c’est un mot qui revient souvent.

Jim : C’est une vraie chance. Ça veut dire que nous avons été dans la même direction, les lecteurs et moi. Personnellement, j’adore écrire les fins. Je trouve ça passionnant à écrire. Je réalise que jamais je n’ai écrit un album aussi vite, d’ailleurs. Je pense qu’il s’est écrit en quatre ou cinq jours. Mais en réalité, pendant toute l’écriture du tome 3, dès que j’avais des idées, je les notais dans un fichier que je ne relisais pas. À la fin du tome 3, j’ai réouvert le fichier, j’ai tout relu, et il a suffi d’agencer les idées, de trouver leur ordre, de faire les liens. Tout le tome 4 était là. En réalité, je l’ai écrit en cinq jours… et deux ans.

IC : Finalement, l’amour, c’est mieux à cinquante ans ?

Jim : Je ne crois pas. C’est mieux quand on est amoureux, surtout.

IC : A la lecture des réactions des lecteurs, changeriez-vous quelque chose au scénario ?

Jim : Ça c’est une vraie question que je ne me pose pas. Par flemme, et parce que l’idée est de ne pas y revenir, donc laisser les quatre tomes comme ça, et place aux projets futurs. C’est nettement plus emballant !

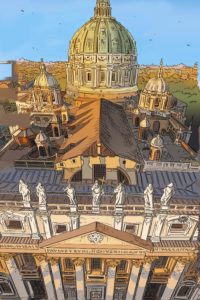

IC : La ville de Rome tient une place encore plus importante que dans les trois précédents volumes. Des planches entières, absolument magnifiques, montrent la ville. Combien de voyages avez-vous effectué à Rome au cours de ces huit années ? Comment fonctionnez-vous ? Vous prenez des photos ? Vous allez sur internet ? Rome ne va-t-elle pas aussi vous manquer ?

Jim : Rome ne sera jamais trop loin… J’ai dû aller six fois à Rome. J’ai fait beaucoup de photos effectivement, et réfléchi à l’histoire sur place. Certains éléments s’écrivent en fonction de choses vues, comme ce couple âgé en terrasse dans la lumière du soir. C’est une photo prise en marchant vers le festival BD de Rome où j’étais invité. J’aimais l’image, et elle m’a inspiré cette vision. Mais je vais essayer de ne plus trop aller à Rome, j’ai plutôt envie d’aller dans de nouveaux endroits, m’inspirant de nouvelles histoires…

IC : Sète sert également de décor dans ce tome 4. Parlez-nous de cette ville et du lien qui vous attache à elle.

Jim : Sète, c’est du copinage. J’habite à côté. Graphiquement, c’était intéressant, et géographiquement idéal, car sur le parcours, à mi chemin entre Paris et Rome. Je ne suis pas particulièrement attaché à Sète, en réalité, je me sens plus proche de Montpellier, qui est plus… ma ville.

IC : Quelques bonnes adresses ?

Jim : À Sète, je conseille le marché du dimanche matin, et quelques restos à ambiance type « La Mauvaise Réputation », quand mon ami Christian nous y embarque…

IC : Un lecteur évoque, je cite, « des morceaux de musique emblématiques de l’époque, réalisant comme une bande-son de l’histoire » (Commentaire de Bdotaku). Parlez-nous des ces morceaux de musique choisis.

Jim : Dans le tome 1, j’ai placé quelques titres emblématiques, comme Gerry Rafferty… C’est plus un jeu personnel, comme quand j’évoque l’âge d’Étienne Daho, qui m’a toujours paru un grand frère symbolique. Je me souviens de mon effroi quand j’avais vingt ans, de découvrir qu’il en avait trente. Je le trouvais si proche de mon univers, et en même temps, qu’il ait dix ans de plus que moi me paraissait incompatible… mon Dieu, c’était un vrai adulte, déjà…

IC : Que restera-t-il de cette tranche de vie ? Pouvez-vous nous citer quelques « meilleurs » et « pires » souvenirs liés à cette aventure ?

Jim : Je ne crois pas avoir de pire souvenir, je n’en vois aucun, en tout cas. Les meilleurs sont liés aux rencontres, aux visages, au gens, au plaisir d’avoir touché certaines personnes, la façon d’en parler, d’être attaché à cette histoire, le lien qui s’est créé entre Marie, Raphaël, et eux. Souvent, les lecteurs ont le sentiment de me connaître en venant vers moi en dédicace, car nous avons partagé quelque chose en commun. Jeté un même regard sur certains éléments de la vie, sans doute ?

IC : Il suffit de regarder un peu votre page facebook pour comprendre qu’ « Une Nuit à Rome » et Jim sont devenus deux éléments d’un même mythe, au point de ne faire plus qu’un. « Une Nuit à Rome », c’est une communauté de 3 750 followers, une saga qui dure depuis huit ans, des fans qui se retrouvent pour des dédicaces, des éditions spéciales (neuf albums différents pour quatre tomes), des fêtes, des rencontres, des chats entre lecteurs. En résumé, c’est plus qu’une BD, c’est un univers tout entier avec vos fans.

Jim : En réalité, ce ne sont pas neuf albums différents, mais aujourd’hui dix-huit albums différents en langue française… sans compter les coffrets et les traductions à l’étranger. Oui, c’est assez dingue, ce qui se passe avec cette série, il y a un aspect magique, quand un tel pont se crée entre un public et une histoire.

IC : Cet engouement, on le doit beaucoup au personnage de Marie et à vos dessins sexy à souhait. Elle est belle et plaît beaucoup. Posters, puzzles, mugs, sacs en toile, étiquettes sur une bouteille de vin ou de champagne, calendriers… On retrouve Marie sous toutes les déclinaisons.

Jim : Le personnage de Marie a su toucher un public, et je suis régulièrement contacté par des gens qui souhaitent la décliner sur différents supports. Et j’avoue apprécier cette idée, c’est toujours un plaisir, si les produits sont de qualité. On a même poussé la vanne avec mon ami Gaston en faisant croire que des préservatifs Marie allaient sortir. Il avait fait un visuel avec un imprimé de Marie sur le latex, et je l’avais fait suivre sur mon facebook. Je me souviens qu’on nous a demandé à quels parfums étaient les préservatifs. La réponse « Parmesan et Mozzarella » a achevé de nous trahir… (Rires).

IC : Dans combien de pays la BD a-t-elle été traduite ? Comment se vend la saga à l’étranger ?

Jim : Néerlandais, Espagnol, Italien, Allemand, Croate… Maintenant que la série est complète, j’espère qu’elle va s’exporter davantage…

IC : « Une Nuit à Rome », c’est aussi une affaire de famille. Vous rédigez le scénario, dessinez les planches. Votre épouse, Delphine, coloriste, met en couleur et prête ses traits à l’héroïne. Votre fils, Ulysse, transcrit la BD en roman. Votre frère Philippe a co-écrit avec vous plusieurs courts-métrages. Vous avez aussi une fille, Emma. Cela vous agace-t-il que l’on vous parle d’une affaire de famille ou au contraire, êtes-vous ravi de pouvoir travailler en famille ?

Jim : Ce n’est pas un choix, c’est venu comme ça. Au plus simple. Après, j’ai dû travailler avec une trentaine d’auteurs, et tous n’étaient pas des cousins éloignés, je vous rassure (Rires). Mais parfois, des rapprochements se font naturellement, c’est le cas ici. J’ai souvent embarqué des amis et des copains dans des projets, c’est surtout lié à un talent précis, à l’envie, et à la disponibilité le moment venu. Il est clair que pour adapter le récit en roman, Ulysse était idéal.

IC : Parlons cinéma, votre autre passion.

Jim : J’avoue avoir un petit penchant pour les acteurs et les images qui bougent avec du son, oui.

IC : Lors de notre dernière Interview en 2016, vous nous disiez que 2017 serait l’année des tournages. Vous aviez plusieurs projets en cours. Vous parliez d’une co-réalisation avec Stéphane Kot, d’une autre avec le réalisateur Bernard Jeanjean et d’une adaptation de votre BD en deux tomes, « L’érection ».

Jim : Eh bien nombre de ces projets sont toujours dans les tuyaux, mais ont changé de producteurs, ou sont en recherche de réalisateur… et j’envie l’optimisme que j’avais en 2016, qui prenait des couleurs de naïveté ; mais le monde de la BD donne de mauvaises habitudes, on signe avec un éditeur, on sait que l’album va sortir. On signe avec un producteur, lui-même ne sait pas si le film se fera un jour. En 2020, j’ai donc progressivement appris à ne plus la ramener sur les projets en cours, et j’essaie de n’en parler que lorsqu’ils sont du présent.

IC : En 2016, il y a eu aussi l’adaptation au cinéma de votre BD « L’invitation », un film de Michaël Cohen avec également Nicolas Bedos.

Jim : Un joli film, très fidèle à la BD et une rencontre formidable avec Michael, une bien belle personne.

IC : Le film a fait combien d’entrées ?

Jim : Je n’ai pas de chiffres, mais bien trop peu. Ça m’a permis de voir de l’intérieur combien le jour J des sorties dépend de la distribution en salle, de la distribution des acteurs, du budget alloué, de la concurrence en face, du désir simplement des spectateurs, de la météo, et que les films ne sortent pas tous logés à la même enseigne.

IC : Quels ont été, côté cinéma, après la sortie du film « L’invitation », les retours positifs et négatifs pour vous en tant qu’auteur et scénariste ?

Jim : Je ne crois pas qu’il y ait eu de lien. Il eut fallu que ce soit une tempête au box office pour parler de changement, mais là il n’y a pas eu de tempête.

IC : Quels sont vos projets côté cinéma ?

Jim : « Une Nuit à Rome » est toujours dans les tuyaux, « L’érection » aussi. « Détox » aussi. Et je travaille sur deux scénarios, dont un en tournage, « Belle Enfant ». Ce sera mon premier film, et c’est une très belle aventure. Mais même en le tournant, je n’en dirai pas plus, tant que ce n’est pas fini. La prudence reste de mise, pas d’effet d’annonce. Juste le nez à hauteur du guidon, et nous travaillons avec l’équipe.

IC : Côté BD, vous avez démarré un projet avec Antonin Gallo : « Détox ». Le tome 1 est sorti en 2019, le tome 2 cette année. L’histoire de Mathias d’Ogremont, un chef d’entreprise hyper actif qui part pour une cure de désintox, sans smartphone ni connexion.

Jim : Inspiré par mon ami Christian, qui a vécu un stage détox. Il y avait deux solutions, le suivre et aller vivre un stage détox pour essayer d’approcher ces sensations, ou… faire deux albums de son expérience, et me l’approprier en restant tranquillement chez moi (Rires). C’est aussi la découverte du travail avec Antonin Gallo, qui a été un magnifique partenaire sur ces deux albums.

IC : Est-ce que c’est facile de passer à autre chose, ou bien Marie restera t-elle toujours présente dans votre vie finalement ?

Jim : Je travaille beaucoup sur « Belle Enfant », et c’est donc très facile de passer à autre chose. Mon souci actuel est que le film me prend tout mon temps, et m’empêche de me relancer dans un autre projet BD (hormis « L’étreinte », un projet que nous travaillons avec Laurent Bonneau au dessin).

IC : Peut-on dire que Marie, c’est LA deuxième grande rencontre de votre vie ?

Jim : On peut le dire, même si c’est un peu sentencieux, non ? C’est une création, un personnage de papier… mais il est clair qu’il y a un avant et un après sa création… mais j’espère bien faire de nouvelles belles rencontres de papier prochainement… !

IC : « Raphaël et Marie vont beaucoup me manquer » commente Arnaud V. Certains fans réclament, non pas une suite, mais un prologue : un cycle qui raconterait les jeunes années d’étudiants aux Beaux-Arts de Marie et Raphaël.

Jim : Si j’écoutais les fans, je ferais une suite, c’est ce qu’ils me demandent en dédicace… L’idée de leur rencontre à vingt ans, c’est plutôt une idée perso. Comme un pied de nez, une façon de ne plus avoir à dessiner Marie âgée. On a ce pouvoir, donner à vivre des personnages sans être prisonnier du temps, comme nous le sommes dans la réalité. Pourquoi s’en priver ? C’est surtout l’idée de parler de la jeunesse dans les années 80, 90, comme une sorte de manifeste anti-nostalgie. Je ne pense pas que c’était mieux avant, j’aime les téléphones, j’aime qu’on puisse filmer en 4K, avoir des GPS pour se retrouver, des ordinateurs…

IC : Quelle est la question qu’on ne vous a jamais posée en interview et à laquelle pourtant vous auriez plaisir à répondre ?

Jim : Je crois bien que ce n’est pas celle-ci, et j’avais dû essayer de m’en tirer également par une pirouette (Rires).

IC : Et pour finir, comment imaginez vous la suite ?

Jim : La suite en général ? C’est compliqué comme question. J’aimerais surtout garder le goût d’inventer des histoires, que ça ne me quitte pas. Que le plaisir soit toujours là, ce plaisir amateur de tester des choses. C’est curieux, c’est comme si certaines personnes savaient profiter de la vie, de l’instant présent… et d’autres la regardent, un petit pas à côté, se disant que la raconter, ou s’en inspirer, ça peut donner des choses insensées…

En avançant en âge, le nombre de livres à faire diminue. Trop de livres à écrire et si peu de temps à venir… Longtemps, je suis parti comme un chien fou : une idée m’amusait, je la développais en BD. Maintenant, je vais faire encore quoi ? Dix ? Vingt livres ? Une part d’innocence a disparu, je n’ai plus envie de partir comme un chien fou sur un livre qui prendrait la place d’un autre…

J’aimerais aller vers des récits qui touchent vraiment les gens, aller plus droit vers l’intime, les ressentis importants, ceux qu’on tait… Je suppose que ce sont des questionnements qui touchent tous les quinquas, aller à l’essentiel. On commence à être chatouillés par l’urgence… J’ai le sentiment d’avoir une chance folle, je fais des projets qui me plaisent, et j’ai la chance d’avoir des lecteurs qui me renvoient beaucoup en retour. Si ça peut juste continuer…

J’aimerais arriver à un 50/50 BD et Ciné, est-ce que ce sera le cas ? Je ne sais pas. J’y travaille, mais comme dit le petit sage vert : « difficile à prévoir… Sans cesse en mouvement est l’avenir… ». Alors on fait ce qu’on a à faire et on attend. Et on verra bien.

Jim c’est aussi :

Un cœur qui bat…

Des livres coups de cœur :

Je lis soit des livres de développement personnel, soit des livres de cinéastes ou d’acteurs…

Des sons coups de cœur :

Boum-boum, boum-boum.

Des films coups de cœur :

« Juste un Baiser », encore et toujours. Et la série « Succession », pur bonheur. Et tellement d’autres !

Un apéro coup de cœur :

Le prochain…

Un plat coup de cœur :

À huit ans, mon cousin Laurent, du haut du plongeoir. Une belle envolée pourtant, on y croyait tous très fort. Et puis plaf. Le ventre a tout pris. Il est ressorti de la piscine mort de rire, et je crois que ça reste le meilleur plat qu’il m’ait été donné d’apprécier. Avis de fin gourmet…

Propos recueillis par Anne Feffer

Photos utilisées dans l’article avec l’aimable autorisation de © Jim Thierry Terrasson

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Bande Dessinée : Une Nuit à Rome (2012) » (24 juillet 2015)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Jim, de la bande dessinée au cinéma » (05 septembre 2015)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Jim, les coulisses de la création » (16 mai 2016)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Michael Cohen, l’invitation » (19 mai 2016)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « L’érection selon Jim » (02 juillet 2016)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Ulysse Terrasson, un auteur plein de promesses » (26 mai 2016)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Jim et Hubert Touzot, exposition croisée à la galerie Octopus » (14 décembre 2018)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] « Ulysse Terrasson, l’interview Nuit à Rome » (30 juillet 2020)