Après le Paradise Garage, auquel nous avons récemment consacré un article, nous nous devions d’évoquer un autre club mythique de New York : The Loft.

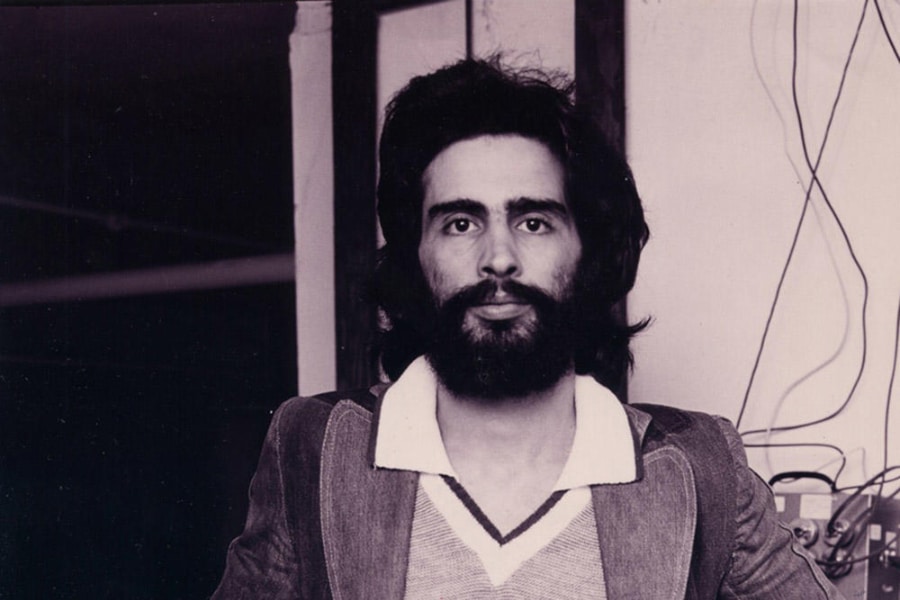

En 1966, David Mancuso passe des disques pour ses amis, leur faisant découvrir les dernières nouveautés du moment. Devant le succès rencontré par ses soirées « By Invitation Only », organisées un peu partout à New York, lui vient alors l’idée d’institutionnaliser ces fêtes, sur base hebdomadaire, et dans un lieux plus adapté.

Le 14 février 1970, il inaugure The Loft, au 647 Broadway, à l’angle de Broadway et Bleecker Street (Chelsea). Le lieu en question est en fait le domicile de Mancuso, un vrai loft de 220 m2, converti en club privé, qui réunira rapidement plus de 300 personnes dans le cadre des fameuses parties « Love Saves The Day ». Sur le modèle des « Rent Parties » organisées à Harlem dans les années 20, autour de musiciens de jazz qui viennent jouer dans des appartements privés, les soirées « Love Saves The Day » de David Mancuso ne sont accessibles que sur invitation, et on n’y vend ni alcool ni nourriture.

Suite à l’effondrement d’un hôtel voisin en 1975, les soirées du Loft migrent au 99 Prince Street, à Soho. C’est à cette époque que surviennent les premiers problèmes avec la municipalité de New York, probablement sur « suggestion » d’autres lieux de fête plus conventionnels. David Mancuso est accusé à tort de vendre de l’alcool dans un lieu public sans la fameuse « Cabaret Licence », et il se voit contraint de suspendre l’organisation de ses fêtes pendant une année. Cette interruption permet à d’autres clubs new-yorkais d’émerger, comme le Paradise Garage, The Gallery ou le Studio 54.

A la fin des années 70, David Mancuso abandonnera le beatmatching pur et dur, pour se consacrer à la diffusion musicale sur un sound-system unique pour l’époque, inspiré du son dub jamaïcain.

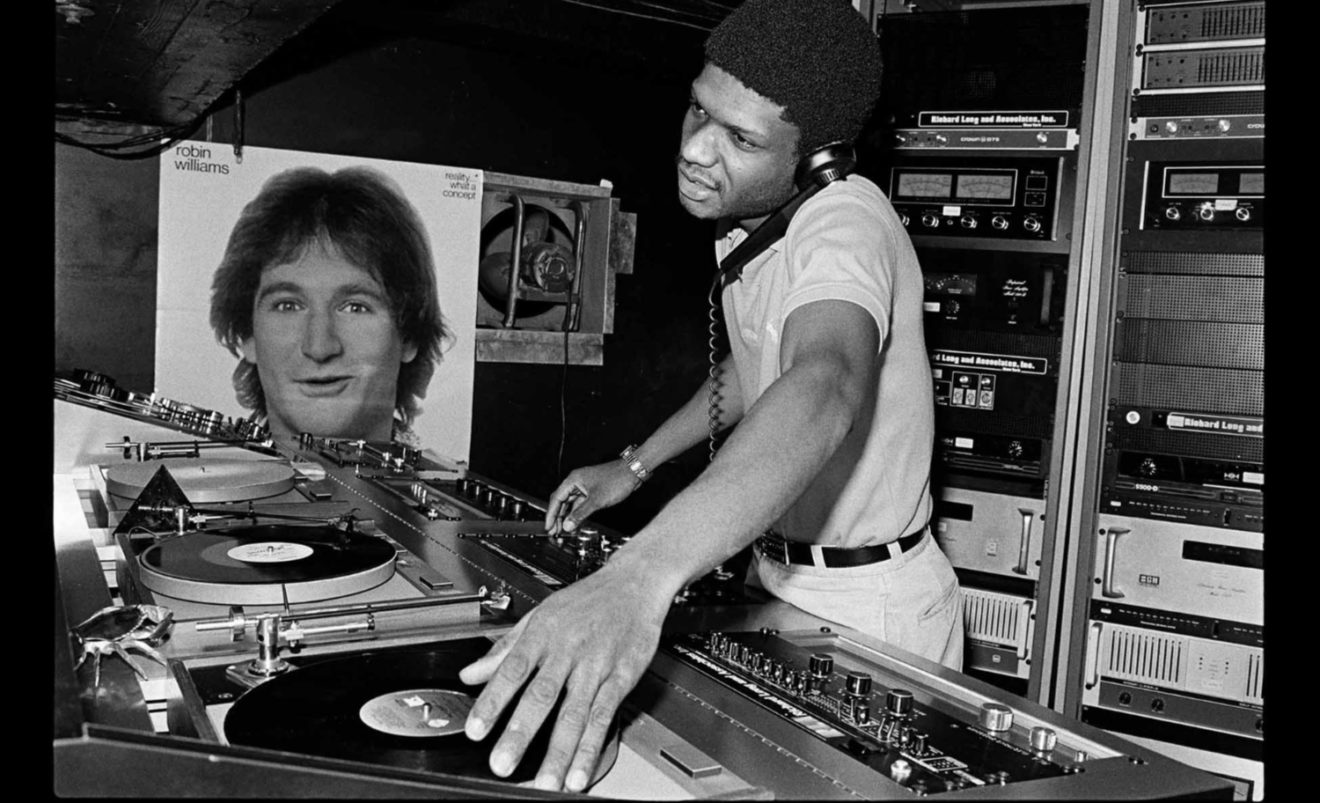

En dix ans d’existence, le Loft « originel » aura vu défiler la crème des Djs new-yorkais, de Larry Levan à Franckie Knuckles, en passant par David Morales, Francois Kevorkian, Nicky Siano ou Tony Humphries, qui s’illustreront tous par la suite dans les meilleurs clubs de la ville.

Quant à David Mancuso, il disparaît le 14 novembre 2016, à l’âge de 62 ans. Il est de ceux qui ont fait basculer le clubbing dans la modernité. David Mancuso, celui à qui « tous ceux qui ont dansé ou enfilé un casque doivent quelque chose » selon Bill Brewster, l’auteur de « Last Night A DJ Saved My Life », était en effet de ces promoteurs qui ont su imposer une idée. Ou mieux, un mode de vie…

« L’idée centrale du Loft, c’était le progrès social. Et ce n’est pas le genre de choses qu’on trouvait à l’époque dans un night-club standard », résumait-il dans une interview accordée à Daily Red Bull, fier comme jamais du concept de ses fameuses soirées lancées le 14 février 1970 et uniquement accessibles par cooptation.

« Pour moi, ces soirées sont une façon de progresser socialement, parce que je ne suis pas limité par les lois. Payer 5 dollars ou 10 dollars pour une boisson est parfois difficile. Au Loft, il y a à manger, tu amènes ta propre bouteille, tu n’as pas à payer pour poser ton manteau. C’est une communauté d’entraide, en quelque sorte. Ici, tant que tu agis comme un être humain, tu peux faire ce que tu veux. »

A redécouvrir l’ambiance irrésistible du Loft sur les compilations « David Mancuso Presents The Loft Vol. 1 & 2 » (sorties en 1999 et 2000 sur le label londonien Nuphonic). A signaler d’ailleurs sur le volume 1, plage E2, un morceau intitulé « Yellow Train » composé par un certain… Pierre Bachelet… Ainsi que le fameux « Soul Makossa » de Manu Dibango.

[vimeo id= »47582936″ align= »center » mode= »normal » autoplay= »no » maxwidth= »900″]

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] The Loft Facebook