Daniel Angeli vient de publier un livre de photos, « Vies privées », un recueil de photos inédites. De renommée internationale, souvent surnommé « le roi des paparazzis » ou « le paparazzi gentleman », Daniel Angeli est un personnage hors du commun, une bible vivante des années Stones, Lennon, Piaf, Bardot, Taylor et autres grandes stars sur papier glacé. Pour Instant City, il a accepté de nous recevoir et de se raconter. Voyage au pays des people.

Nous arrivons au pied d’un immeuble ancien. Nous n’avons pas le code. J’attrape mon smartphone pour l’appeler, mais inutile. Monsieur Angeli arrive de la boulangerie, cheveux et barbe blanches, son pain sous le bras. Il tape son code. La lourde porte en bois clair s’ouvre sur un hall d’entrée aux carreaux de ciment anciens. Daniel Angeli appelle l’ascenseur tout en s’excusant. Je m’y engouffre en premier. Il est minuscule et nous y tenons à peine à trois, collés les uns aux autres : contact établi. Daniel nous annonce une surprise : sa fille Charlotte et la maman de Charlotte, Elisa, seront là aussi. Sur le palier, trois portes doubles en bois de couleur vert-anglais. Sur celle de droite, une photo : le portrait d’une femme au grand sourire et au regard doux. « C’est mon père qui a fait la photo. C’est le portrait de la voisine. Elle avait mis une photo mais mon père ne la trouvait pas belle, alors il en a pris une autre et la lui a offerte. » nous expliquera Charlotte. Daniel ouvre la double porte du milieu. Nous voici chez lui… Il s’agit d’un très joli appartement ancien au parquet qui craque et aux murs blancs. Nous sommes dans l’entrée spacieuse. Face à nous, une porte-fenêtre en boiseries blanches et petits carreaux qui donne sur le double-séjour. A notre gauche, le couloir qui dessert la cuisine et une chambre. A notre droite, une autre chambre. Sur le mur, une photo de Daniel Angeli serrant la main de Jacques Chirac. Le préambule d’un livre de souvenirs que monsieur Angeli va nous faire l’honneur d’ouvrir pour nous.

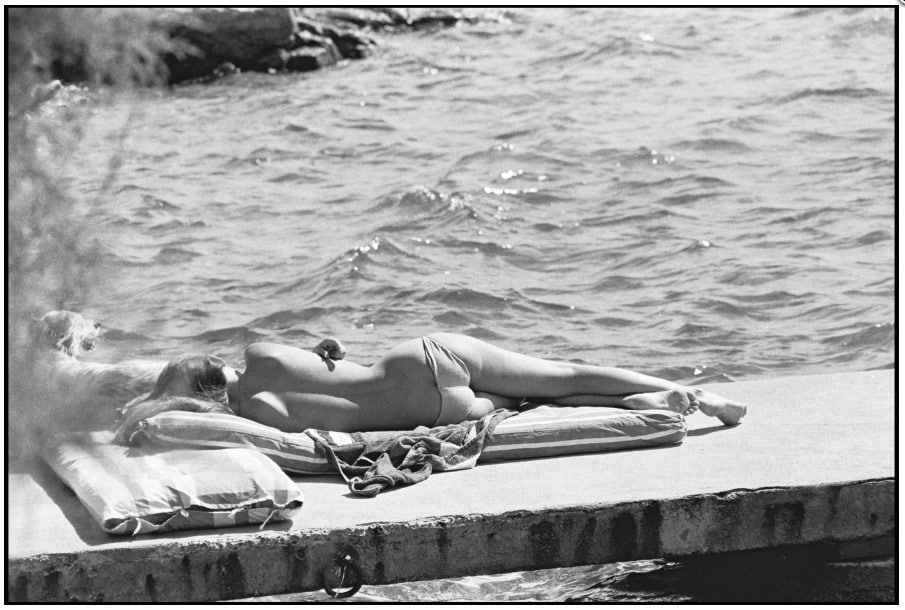

C’est très émouvant et nous sommes, Christophe et moi, extrêmement honorés d’entrer dans ce lieu intime, très touchés par la confiance qui nous est accordée. Les murs blancs sont ornés de ses photos : les Stones au mariage de Bianca et Jagger, Bardot allongée en maillot topless à la Madrague, Lennon à l’aéroport tenant la main de Yoko, Claudia Cardinale cernée par la foule et les photographes, Elizabeth Taylor..ils sont tous là, autour de lui, ceux qu’il a côtoyés et photographiés durant 30 ans. A gauche, le coin salon aux canapés et fauteuils en cuir marron type club et à droite une table carrée en bois exotique. D’immenses fenêtres laissent passer la lumière. Charlotte et Elisa nous accueillent avec un sourire chaleureux et nous proposent « Un café, un thé, un jus d’orange.. ? ». Nous nous asseyons autour de la grande table. Charlotte part en cuisine et revient avec des cafés et de l’eau. Daniel a déjà commencé son récit. Il conte. Il raconte. Il déroule, intarissable, les milliers d’anecdotes qu’il a emmagasinées durant toutes ces années de planque et nous sommes comme le sultan Shahryar, hypnotisés par les contes des mille et une nuits, émerveillés.

Daniel Angeli : « Il faut que vous parliez de ma fille, elle est très talentueuse, c’est une peintre douée. Elle peint beaucoup depuis qu’elle est toute petite. Elle customisait des meubles pour des clients et on a eu une idée, après avoir vu l’exposition du Centre Pompidou de Metz : qu’elle s’exprime sur mes images, à sa manière. »

Metz, Centre Pompidou, 2014. Le Centre consacre une exposition pluridisciplinaire sans précédent au phénomène et à l’esthétique de la photographie paparazzi, à travers plus de 600 œuvres. L’exposition se penche sur le métier de chasseur d’images en abordant les rapports complexes mais passionnants qui s’établissent entre le photographe et la célébrité shootée. On a ainsi souvent parlé du rapport ambigü qu’entretenait Lady Diana avec les paparazzi, tantôt rejetés, tantôt utilisés.

Daniel Angeli : « Je suis allé avec ma fille Charlotte au musée Pompidou à Metz. C’était incroyable pour moi : les paparazzi rentraient au musée ! Il y a eu un grand article dans Paris-Match dans lequel j’apparaissais en photo parmi tous les autres photographes de l’époque ». L’article faisait six pages. On rendait hommage à ceux qu’on qualifiait de « voleurs d’images ». C’était incroyable, un véritable tournant pour la photo de paparazzade, qui devenait une œuvre d’art et le paparazzi, un artiste. »

L’idée : utiliser les photos people de Daniel Angeli comme toiles pour sa fille peintre Charlotte. Première étape de ce projet familial, régler les problèmes juridiques. Direction le bureau d’avocat d’un ami de longue date de la famille, Gilles Hittinger-Roux qui se trouve être aussi un grand amateur d’art doublé d’un mécène. Cet homme a la passion, l’oeil et les compétences professionnelles. Ses conseils vont s’avérer précieux. Le premier : rassembler toutes les photos de Daniel Angeli, il y en a près d’un million, et protéger ce capital incroyable, à la fois pour la transmission à ses enfants et pour recenser l’ensemble de l’oeuvre. Après la faillite de son agence de presse, c’est l’agence Bestimages qui conserve les photos dans son fonds d’archives.

Daniel Angeli : « Bestimages est dirigée par une amie à moi qui a repris mon fonds d’images et tout mon personnel, environ 80 photographes, après mon dépôt de bilan.Mon agence était dans les trois premières de Paris. Après mon accident (Daniel Angeli a fait un AVC), j’ai cherché à regrouper toutes mes photos pour garnir le Fonds de dotation. »

Car Gilles Hittinger-Roux, leur ami et avocat, leur propose de créer un Fonds de Dotation, un mix entre la Fondation et l’Association. Il s’agit d’un cadre juridique dans lequel une personne morale (un individu ou un collectif), appelée aussi marraine si c’est une femme ou parrain s’il s’agit d’un homme, est utilisé comme outil de financement, de gestion et d’administration. Cette personne reçoit et gère les biens de manière désintéressée et non lucrative en les capitalisant dans le but de réaliser une œuvre, celle de Daniel Angeli, l’ensemble de son œuvre d’art photographique, 30 ans d’histoire people de 1966 à 1996.

Daniel Angeli : « Comme je passais des heures, parfois seul, à attendre les stars, elles finissaient par m’accorder un rendez-vous. J »ai des millions d’images. Parfois je ne m’en souviens même plus. On sort des photos dont je ne me rappelle même plus. »

C’est Mylène Demongeot qui acceptera d’en être la marraine, une amie de longue date que toute la famille adore, en particulier les enfants. La famille est grande et recomposée, Daniel Angeli s’étant marié quatre fois. Une première union dont il aura une fille, Rachel, aujourd’hui disparue. Une seconde union avec Elisa dont il a eu deux filles, Charlotte et Caroline. Une troisième, avec la journaliste Cécile Riboulet, la maman de César et Léo, 16 et 18 ans. Et un quatrième mariage qui n’aura duré que deux ans et dont le divorce tout frais date de trois mois. La famille, ses enfants, s’il n’a pas toujours été facile de les concilier avec sa vie de paparazzi, Daniel Angeli en parle aujourd’hui avec beaucoup de tendresse. Ses deux garçons, ses filles, il voudrait les protéger et leur léguer un héritage, ses photos, des centaines de milliers d’images, le travail de toute une vie. Cet homme souvent rejeté et dénigré pour son travail est flatté et honoré de se retrouver depuis peu au musée et de voir ses photos maintenant présentées comme des œuvres d’art. On ne peut qu’imaginer l’importance capitale de ce brusque changement de statut : on passe du « voleur d’image » montré du doigt à l’artiste montré dans des expositions. Ironie de la vie. Ce ne sont plus les magazines comme « Paris-Match » ou « Jours de France » qui vont s’arracher ses photos à prix d’or, mais le public des collectionneurs. Un retournement de situation que le gamin immigré de 15 ans d’origine italienne n’aurait jamais osé imaginer.

Daniel Angeli, 1966 – 1996 : 30 ans de paparazzade

Sa mère est décédée quand il avait cinq ans. Se décrivant comme un cancre à l’école, il poursuit tout de même jusqu’au lycée, à Buffon. Son père, maître d’hôtel, souhaitait le faire entrer dans le métier comme groom ou autre chose. Grâce à ses relations, il le fait embaucher comme assistant à « Jour de France » alors détenu par Marcel Dassault. Il y est stagiaire. Il a seize ans. Puis il change pour l’agence DALMAS, dans laquelle il travaillera d’abord au labo, au développement des photos, poste où il voit déjà défiler de nombreuses stars du Festival de Cannes sur papier, avant d’arriver enfin sur le terrain. Il est rapidement envoyé en reportage par le rédacteur en chef Claude Otzenberger, pour couvrir les soirées parisiennes . Il s’occupe des stars de la Rive Gauche comme Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel. Edith Piaf.

Daniel Angeli : « Jacques Brel était vraiment sympa. Il était à l’Olympia. Tous les soirs on allait au restaurant avec lui après le spectacle. Il amenait tellement de people dans la salle que ça m’a donné l’idée de faire Jacques Brel côté scène et côté salle. C’est un peu mes premières paparazzades. J’ai commencé ensuite à les suivre. Est né le groupe allemand « Voici » et on s’est mis à prendre des photos au téléobjectif. Etant très timide, je préférais me cacher derrière mon boitier. Ca me servait bien. »

C’est aussi l’époque où Daniel s’occupe d’une succursale à l’aéroport d’Orly où il photographie les stars du monde entier arrivant dans la capitale française. Le 2 juin 1962, il est à l’aéroport quand survient le crash d’un avion d’Air France. Il se déguise en bagagiste et photographie le drame. Ses photos feront de nombreuses Unes. Sa carrière est lancée. Il raconte à ce sujet au micro de Philippe Vandel sur France Info :

Daniel Angeli : « J’étais en train de draguer une hôtesse de l’air quand cet avion s’est écrasé à Villeneuve-le-Roi. C’était le premier grand accident d’avion. Je déjeunais dans un des restaurants en terrasse. Il y avait un monsieur dont tous les membres de la famille étaient dans l’avion. Il s’est évanoui. J’ai vite enfilé une cotte de l’Aéroport de Paris car il y avait un service de sécurité et j’ai pu aller faire des photos sur place, déguisé en bagagiste. J’ai eu du mal à m’en remettre. J’ai trimballé des cadavres dont les bras tombaient, grillés. Ca a été une épreuve très difficile pour moi. »

Après son service militaire, il se met à son compte et fonde sa propre agence, l’agence de presse Angeli. On est en 1968. Daniel Angeli devient maître dans les photos dites « people ». Il calque son emploi du temps sur celui des stars, l’été à Saint- Tropez, l’hiver à Gstaad et entre les deux, sur le Rocher de Monaco et à Cannes pour le Festival,un rêve de gamin. « Aujourd’hui tout le monde est derrière une corde et personne n’a le droit de bouger » raconte t-il dans une interview de Benjamin Locoje à Paris-Match en 2015.

Daniel Angeli : « J’ai vécu les premières époques en faisant des saisons : je louais une maison et j’emmenais ma famille. Ma femme et les enfants me suivaient. Mes filles sont nées à Saint-Tropez parce que c’était la saison et que ma femme accouchait où je me trouvais. Les filles ont grandi et on a toujours fait les saisons. Elles avaient des cours le matin avec un percepteur et elles skiaient l’après- midi.J’ai commencé à gagner ma vie grâce aux stars italiennes que je photographiais en France. En Italie la presse people était déjà développée, il y avait un vrai marché. En France c’est venu tardivement. Il y avait seulement « Jour de France » ou « Paris-Match. »

C’est l’époque des années 1960, Saint-Tropez, Bardot, La Madrague…

Daniel Angeli : « La Madrague… On était cinq photographes planqués dans l’eau à attendre qu’elle sorte pour la photographier. Elle savait très bien qu’on était là mais elle faisait semblant de ne pas nous voir. Elle s’étendait sur son ponton, seins nus. Parfois elle envoyait son chien pour qu’il nous morde mais le chien remontait très vite. »

Il noue des liens privilégiés avec les personnalités de l’époque. D’Aristote Onassis à Elizabeth Taylor en passant par John Lennon jusqu’à Gianni Agnelli qu’il photographie l’été 1977 nu sautant de son bateau. Cette photo fit scandale à l’époque car le PDG de Fiat venait d’être enlevé. Cette photo d’Agnelli est aujourd’hui l’une des plus connues et reste un symbole de la photo paparazzi.

Daniel Angeli : « On me parle encore de la photo d’Agnelli qui saute de son yacht. Mais je n’ai pas fait que cette image-là ! A l’époque elle m’avait été payée par Match 1500 francs. Il fallait en faire pour gagner sa vie ! Cette photo a fait le tour du monde. Elle a été publiée je ne sais pas combien de fois ! Ce n’est pas une image volée pour rien. A cette époque-là on avait enlevé le PDG de Fiat France. Les ravisseurs demandaient une forte rançon et pendant ce temps-là le patron sautait dans la grande bleue à Saint Jean Cap Ferrat. Il a ensuite demandé à me rencontrer et on est devenus amis. La première grande star que j’ai été amené à suivre c’était Liz Taylor. Richard Burton montait dans ma voiture avec moi et me disait : emmène moi jusqu’au village boire un verre. On n’avait pas le sentiment de vivre dans leur ombre parce que pour faire ces images, on connaissait leur vie. On connaissait les habitudes de ces gens. Par exemple, Nicholson, avec qui on a eu tout le temps des rapports drôles nous a montré ses fesses un jour où on le photographiait sur le port de Saint-Tropez ! Ce que je voudrais dire, c’est qu’il y avait une complicité avec ces gens-là. C’est l’époque de ma vie que j’ai préférée. »

Sa photo la mieux vendue est celle de Grace de Monaco photographiée à côté de sa voiture sur le parking du Beach, une Rover, au volant de laquelle est décédera quelques semaines plus tard. La photo d’Aristote Onassis en compagnie de La Callas alors que le couple était censé être séparée, Onassis étant marié à Jacky, fit la Une de Paris-Match pour 1 million de francs. Sa plus belle prise ? Sarah Ferguson, l’épouse du prince Andrew, topless au bord d’une piscine dans le sud de la France, aux côtés d’un financier américain John Bryan, qui lui suce les orteils en 1992. Le divorce sera prononcé un an plus tard. Son plus gros ratage : la photo de Lady Diana sur le yacht avec Dodi Al Fayed. Sa femme était sur le point d’accoucher et il a envoyé un collègue italien sur le coup. Ce fut le plus gros coup de toute l’histoire de la photo à sensation : 3 millions d’euros. Le secret le mieux gardé ? Mazarine Mitterand. La rencontre la plus frappante ? Edith Piaf.

Daniel Angeli : « J’étais arrivé en retard pour le rendez-vous shooting. Tous les photographes avaient déjà fait leurs images. J’étais devant le théâtre quand le marie d’Edith Piaf est venu me dire de partir. J’ai expliqué et je ne sais pourquoi, il m’a dit de venir. J’étais un gamin. J’avais à peine 20 ans. Je me suis retrouvé devant la scène, face à Edith Piaf, mon appareil photo à la main. J’étais très timide. Elle m’a regardé et m’a dit sur un ton fâché et agécé :

- « Qu’est-ce que vous faites-là ? ».

- J’ai répondu « Je voudrais faire une photo. Est-ce que vous pourriez faire semblant de chanter ? »

- « Edith Piaf ne fait pas semblant de chanter »

Elle a fait un signe de la main à ses musiciens. Tout l’orchestre s’est mis à jouer. Elle a chanté quelques notes, j’ai pris deux ou trois photos, elle a arrêté et je suis vite reparti ». Cette photo est unique. Il n’y en a aucune autre sur laquelle on voit Edith Piaf chanter pendant une répétition. »

iCity : A Cannes, vous étiez à la fois le photographe officiel du Festival et paparazzi. Comment gère-t-on cette double casquette ?

Daniel Angeli : « En tant que photographe officiel, on a des infos que le paparazzi peut utiliser. Par exemple, en 1972, j’ai su la date et l’heure d’arrivée de Paul Newman à Cannes. Il venait présenter son film « De l’influence des rayons Gamma sur le comportement des marguerites» dans lequel sa femme (Joanne Woodward) jouait le premier rôle. Je savais qu’il arrivait à 6 heures du matin en train. Il descend du train et je le photographie. J’avais toujours mes instincts de paparazzi. Aujourd’hui j’ai toujours ça dans la peau. Mylène (Demongeot) m’avait donné un rendez vous pour un reportage sur l’île de Porquerolles (où elle réside): au cours du séjour chez elle, elle me demande de l’accompagner au cimetière pour rendre visite à son mari . J’ai choisi de faire les photos au téléobjectif, à la manière des photos volées des paparazzi. La photo a été bien plus belle. »

iCity : Vous racontez dans votre livre que Lennon vous aurait proposé de le photographier assis aux toilettes. Vous avez également photographié les Stones au mariage de Bianca et Jagger en bien mauvais état. Il semble que les stars vous aient laissé les photographier sans pudeur.

Daniel Angeli : « Ce n’est pas de l’impudeur. Vous devez avoir connu les années 1968 pour comprendre. A cette époque soufflait un vent de liberté totale de la part de ces gens là. La proposition de Lennon, c’était un peu pour rire. D’ailleurs je ne l’ai pas faite, l’image. Lennon incarnait la liberté spirituelle. Cette année-là (1978), il présentait deux films à Cannes dont un à « La quinzaine des réalisateurs » qui montrait une mouche posée sur le sexe de sa femme en gros plan. Dans le second film, on voyait un ballon qui s’élevait depuis un parc dans le ciel, puis plus rien , juste le ciel, tout seul, filmé pendant presque un quart d’heure. C’était ça Lennon. Des clins d’oeil. L’anecdote du shooting dans les toilettes, c’était un clin d’oeil. Il a voulu m’embarquer dans l’avion ensuite, mais je n’avais pas un rond sur moi. Lui et Yoko partaient à Gibraltar. J’aurais dû monter quand même, et pourtant j’ai refusé parce que je n’avais pas mon portefeuille. Je le regrette vraiment aujourd’hui. Ces stars, Liz Taylor, Lennon qui constituaient les people connus, ça n’existe plus. Aujourd’hui, on n’a plus que des stars de téléréalité qui sont éphémères, c’est pas le même boulot ni le même contact. Ce que j’ai fait ne serait plus faisable car les stars ne sont plus aussi accessibles: il y a leurs agents et tout un tas de choses qui font barrière. Tout a explosé dans les années 1990. La situation s’est dégradée avec l’arrivée des groupes de presse allemands en France Ca a été la course à l’argent. Les prix ont flambé.On se retrouvait à dix voir à quinze sur un même coup. Il n’y avait plus de limites, les photographes devenaient agressifs .Et la « Star Academy » plus tard n’a fait qu’accentuer le phénomène. Des gamins devenaient des stars pour cinq à six semaines puis disparaissaient. »

iCity : Avez-vous rencontré Serge Gainsbourg ? Je me rappelle cette photo de famille avec Serge, Jane et ses deux filles posant devant un hamac.

Daniel Angeli : « Cette photo a été prise à Gassin, au Mas de Chastelas (un hôtel 5 étoiles de Saint-Tropez). Serge m’avait donné rendez-vous parce qu’on se connaissait. Je l’avais planqué avec Bardot, la seule photo qui existe d’eux d’ailleurs : les deux ensemble, dans la voiture. Il avait son appartement sur les quais, un truc donné par l’Etat avant l’ile Saint Louis, une chambre avec un piano. Je l’ai rencontré à maintes reprises. C’est Rostain qui était très pote avec lui. Gainsbourg est venu faire un jour l’émission de Sébastien sur la 5. Je me suis retrouvé avec lui à ramasser à la cuillère. On a fumé 6 paquets de clopes, on s’est bourré la gueule tous les deux, on s’est raconté des histoires de plateau comme celle de la femme de Le Pen à poil balayant le sol. Une fois que tu étais parti avec lui, tu finissais dans les roses. On a bu du mauvais vin. J’ai été malade. Tout ça parce que Patrick l’a fait attendre sur le plateau. On nous amenait du Côte-du-Rhône. J’ai dormi sur le plateau, je n’ai même pas pu rentrer chez moi. Ce soir-là, on a dû ramener Serge aussi. C’est le seul vrai contact que j’ai eu avec Serge. Je n’ai fait que le croiser.A l’époque de la photo de Saint-Tropez, il tournait un clip. Je lui demande un rendez-vous et il me dit de venir à Saint-Tropez. Là, j’ai fait cette photo avec toute la famille sur un hamac. J’ai des centaines de photos de Serge à une première ou sur un plateau. Mais pas de moments privilégiés ou de photos de paparazzi. Cet homme avait un charisme fou. »

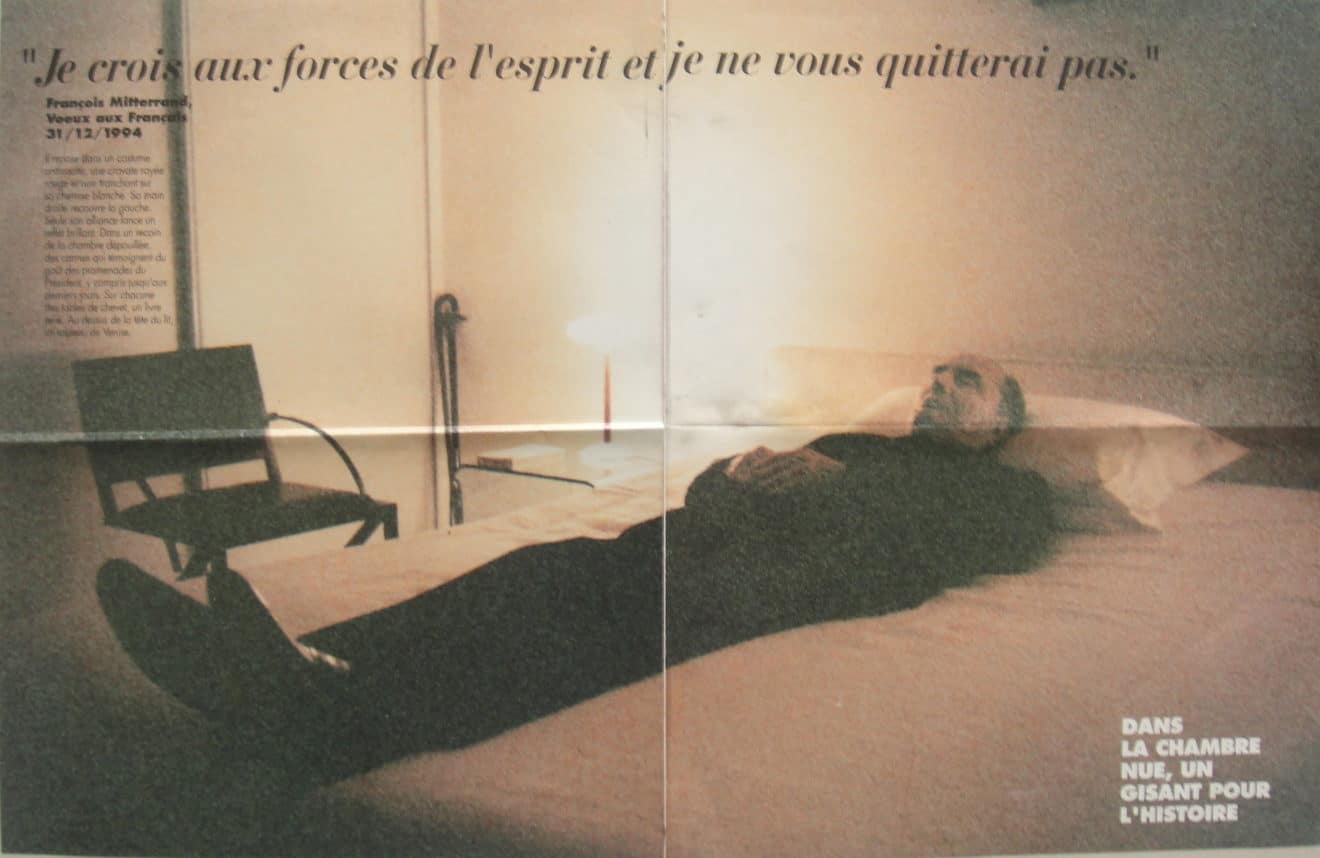

iCity : Vous êtes dans l’appartement de François Mitterand. Vous le voyez étendu sur son lit de mort. Prenez-vous la photo ?

(Sortie dans Paris-Match en 1996. Publiée par Roger Théron, patron de l’hebdomadaire. Le mystère demeure encore de savoir qui l’a prise. A lire sur le sujet l’article du Monde : François Mitterrand : le mystère de la dernière photo)

Daniel Angeli : « J‘ai envie de la faire. Oui, je la fais. C »est très difficile de répondre à cette question. La seule photo que je n’ai pas faite, c’est celle du fils de Romy. Il y a un mec qui l’a faite… Une fois qu’on a fait la photo, on peut aussi décider de ne pas la diffuser… On a vu des photos horribles comme celle de Mc Queen sur son lit.

Je me souviens de l’enterrement d’Eddy Barclay. C’était la fête. Tous ses amis étaient là, Johnny, Carlos. Il y avait Collaro dans le salon qui rigolait. Tous les trois ont enterré Eddy. On a appelé ça «Les obsèques blanches». On m’a assis devant lui sur la table du salon avec une bouteille de très bon bordeaux. Il était étendu et j’ai eu peur de ce truc là. En fait c’était très bien : Eddy maquillé, en costume, j’ai eu une pensée pour lui. Carlos, était mon mailleur ami dans la profession. Puis il y a eu Anconina. »

Le flot de paroles s’écoule, indomptable, ininterrompu, souvent décousu et difficile à suivre. On aimerait faire une pause, approfondir un sujet en particulier, mais impossible. Monsieur Angeli ne se laisse pas couper la parole ou bien se fâche, et il est intarissable. Quand il est parti à parler des anecdotes relatives à sa vie de paparazzi, on ne l’arrête plus. Le téléphone sonne. Elisa nous informe que Daniel a encore deux interview après la nôtre. Celui-ci l’interrompt.« elle attendra un peu. On est bien là. ».Et c’est vrai. On est bien. On fait un voyage dans le temps. La fumée des cigarettes envahit peu à peu la pièce. On ouvre la fenêtre du salon en grand. Charlotte et Elisa sont assises face à moi et dos à la fenêtre. Daniel est à ma gauche et Christophe à ma droite. Je le regarde poser ses questions, lui, le fan absolu de Gainsbourg et de ces années 1960. Nous n’en revenons pas d’être là, assis à écouter toutes ces histoires qu’on nous raconte. Mes yeux balaient les murs, passant d’une photo à une autre, de Lennon à Jagger, de Bardot à Claudia Cardinale ou Liz Taylor. J’imagine les scènes, j’entends les bruits de crépitement des flashs, les appels des photographes, les cris des fans qui réclament un autographe. J’essaie de ressentir l’atmosphère si particulière de ces années-là. 30 années à se cacher, à attendre tapi dans l’ombre, à manger des sandwichs, boire des bières, fumer pour s’occuper les mains et l’esprit. Ces journées entières d’attente interminable avec un matériel de plus de 15 kilos à portée de main. Deux appareils photos à l’époque de l’argentique, quand le numérique n’existait pas encore.

Daniel Angeli : « On avait toujours deux appareils car on shootait beaucoup, on avait peur de rater LA photo parfaite et les pellicules défilaient à toute vitesse. Ce n’est pas comme aujourd’hui avec le numérique. On peut prendre autant de photos qu’on veut. On a des pouces de plusieurs gigas. Mais à l’époque, il fallait deux appareils. En cas de panne ou si la pellicule était finie, on pouvait attraper le second appareil d’urgence. On gardait toujours deux ou trois photos en bout de pellicule « au cas où », il se passerait quelque chose. »

Daniel Angeli, 2010 – 2016 : de la rue au musée.

En 2010, Daniel Angeli publie un livre de photos truffé d’anecdotes, « Vies Privées » (aux Editions Grund), préfacé par Raymond Depardon, dans lequel il revient en détails sur sa carrière. Et puis vient ce projet de fond de dotation. Daniel en est le fondateur.

Daniel Angeli : « J’ai quatre enfants qui sont très proches. Les deux sœurs et les deux frères ne sont pas de la même fratrie mais ils s’entendent merveilleusement. Chacun a un rôle, président, secrétaire, ce qui créé une synergie et apporte un regard innovant de la part des enfants sur mes photos : Charlotte avec la partie artistique, César le fils aîné qui veut assurer la pérennité des images, Caroline qui dirige les expos. Ils ont tous des idées. C’est une force vive pour moi car mes enfants sont très actifs. Il y a une transmission qui se fait. »

Charlotte : « Si demain on perd notre père, on aura toujours les images qui parleront de lui. La photo de paparazzi est entrée au musée et de ce fait, étant désormais possiblement reconnue comme une œuvre d’art, notre projet était inattaquable. »

Daniel Angeli : « Nous choisissons une photo. A chaque fois je raconte à Charlotte l’histoire qui entoure cette photo. Elle tient alors compte de cette histoire pour imaginer la façon dont elle va peindre par-dessus.Le but étant de faire une expo. »

Le concept est le suivant : il s’agit d’offrir une seconde vie aux photos prises par le père. Père et fille sélectionnent des photos. Puis la fille prend ses pinceaux et habille la photo de peinture acrylique. Deux projets d’exposition sont en cours : l’une qui aura lieu à Saint-Bath dont le thème est celui des paysages inédits de l’île, l’autre autour des people.

Daniel Angeli : « Ces photos qui ont été vues et revues prennent d’un seul coup une autre ampleur avec ce que ma fille fait dessus. »

Charlotte : « C’est compliqué de reprendre une photo de papa et de peindre dessus : je ne me vois pas dans dix ans entendre mes enfants me dire « tiens maman je vais prendre une de tes toiles et peindre par-dessus » ! Il faut équilibrer ces deux arts qui se mêlent : l’art et la photo. Il y a un choix très long à faire. Le monde de l’Art est demandeur d’anecdotes et de légendes sur les stars. Cela permet d’offrir une nouvelle vie aux photos de mon père. »

Charlotte nous montre une de ses toiles : sur une photo de Chagall et de sa femme prise par Daniel Angeli, elle a peint des éléments piochés dans les tableaux du célèbre peintre.

Daniel Angeli : « C’est grâce à un coup de chance que j’ai pu prendre cette photo. Je travaillais sur Travolta et j’avais loué un bateau au Cap d’Antibes. J’entends des clapotis autour du bateau et je reconnais le peintre en train de nager autour de mon bateau. J’ai fait deux images. »

Charlotte : « On a fait un tirage photo noir et blanc à partir d’ un négatif couleur à la base et j’ai encollé cette reproduction sur une plaque de zinc. »

Daniel Angeli : « Ce sont des photos qui ont une histoire et elle les traite avec son art. »

Charlotte : « Chagall mettait toujours un oiseau bleu sur ses peintures, alors j’en ai peint un sur la photo. J »ai un peu du culot de faire du Chagall sur du Chagall : il faut considérer ça non pas comme une copie mais comme un clin d’oeil. »

C’est exactement ça, l’idée du père et de la fille. Raconter l’histoire de la photo à travers la peinture.

Photos de rue par la fenêtre…

La fumée envahit de plus en plus la pièce. Je me lève pour faire une pause. Je me dirige vers la fenêtre ouverte côté salon et me penche pour voir la vue. De l’appartement on voit le haut de la Tour Eiffel et les toits de Paris. Au pied de l’immeuble, un arrêt de bus, une boite aux lettres, un passage-piétons. Au pied de la fenêtre, sur le parquet, le matériel photo de Daniel Angeli. C’est de là que, sur le petit balcon, il photographie la rue et ses passants anonymes.

Daniel Angeli : « J’ai besoin de faire des images. Je ne suis pas vraiment à la retraite. J’ai été photographe de plateau sur des films. Je fais l’actualité de Mylène Demongeot. Je me suis mis à faire des milliers de photos depuis la rue. J’en ai 10 000 dans mon ordinateur. Je photographie les gens dans la rue. J’ai l’impression de me prendre pour Cartier Bresson, mais avec un œil du 5ème. Ce que je fais là me permet de tuer l’ennui. Je photographie la solitude des gens âgés comme j’en fais un peu partie et des situations drôles quelquefois. Ma recherche est plus dans une confrontation. Il y a un risque, mais si quelqu’un se reconnaît, on retirera la photo. Le monde de l’art est une protection : c’est le cas des photographes de guerre. Ce que je fais est risqué mais ça me passionne. C’est la façon dont s’habillent les gens qui est fascinante. L’arrêt de bus est un truc très drôle car certaines fois on ne voit que les pieds qui dépassent et selon les saisons, les vêtements changent. J’ai un pêcheur qui est passé devant chez moi. En plein quartier de la Défense ! J‘ai fait « Vies privées », maintenant je fais « Vies publiques » : tout en volant des images. Ce que j’aime c’est voler des images. »

19h30. Nous sommes arrivés à 15h00. Plus de quatre heures de partage à discuter comme de vieux amis autour d’un café. Il est temps de dire au-revoir. Nous sommes épuisés mais tellement heureux. On se quitte en s’embrassant, contents d’avoir partagé ce moment exceptionnel, accueillis avec tant de générosité. Daniel est au téléphone en interview. Nous papotons encore un peu sur le pallier avec Charlotte et Elisa que nous remercions du fond du cœur pour tout ce temps accordé à deux parfaits inconnus. Nous nous promettons de nous revoir, de dîner un soir tous ensemble. Nous sommes déjà deux étages plus bas dans l’escalier au tapis moelleux qui recouvre les marches en bois lorsque nous entendons Daniel Angeli nous appeler. Il a raccroché le téléphone. Nous remontons rapidement. « Alors, qu’est-ce que vous avez pensé des toiles de ma fille ? ». Daniel Angeli est photographe certes, mais avant tout un père.

Mini questionnaire de Proust :

iCity : Un endroit sur Terre ?

Daniel Angeli : Saint Bart…

iCity : Le meilleur scoop de ces dernières années ?

Daniel Angeli : Hollande en casque sortant de chez Julie Gayet.

iCity : La valeur la plus importante à vos yeux ?

Daniel Angeli : Le respect de l’espace privé. Je n’ai jamais shooté quelqu’un chez lui ou un enfant. J’étais tout le temps dans un espace public : la rue, l’eau…