La naissance d’un nouveau lieu culturel à Paris est assez rare pour être signalée. La Scala renaît donc de ses cendres, sur les ruines d’un ancien cinéma porno, après 18 mois de travaux et 19 millions d’euros d’investissements privés.

Il y a dans Paris des lieux singuliers, aux destinées bien étranges, bien extraordinaires. C’est le cas de la Scala-Paris, sise Boulevard de Strasbourg. Sortie de terre en 1873, dans une capitale en pleine révolution européenne, elle est née d’un caprice, celui d’une riche veuve amoureuse du célèbre opéra milanais. Tentative égotique de rivaliser avec cet édifice de renommée mondiale, la salle, aux dimensions certes plus modestes, devient très vite un café-concert prestigieux, la coqueluche du Tout-Paris.

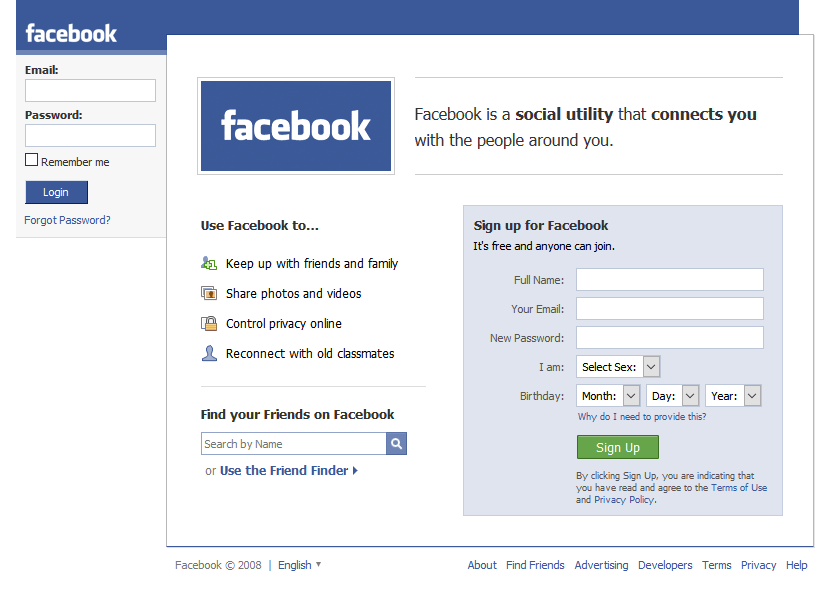

De Fréhel à Félix Mayol, en passant par Mistinguett et Yvette Guilbert, tous se pressent à la Scala jusqu’en 1910, en ce lieu où politiques et artistes viennent se divertir jusque tard dans la nuit. L’après-guerre et la crise de 1929 entraînent une baisse de fréquentation et scelle le destin de ce haut lieu du cabaret parisien.

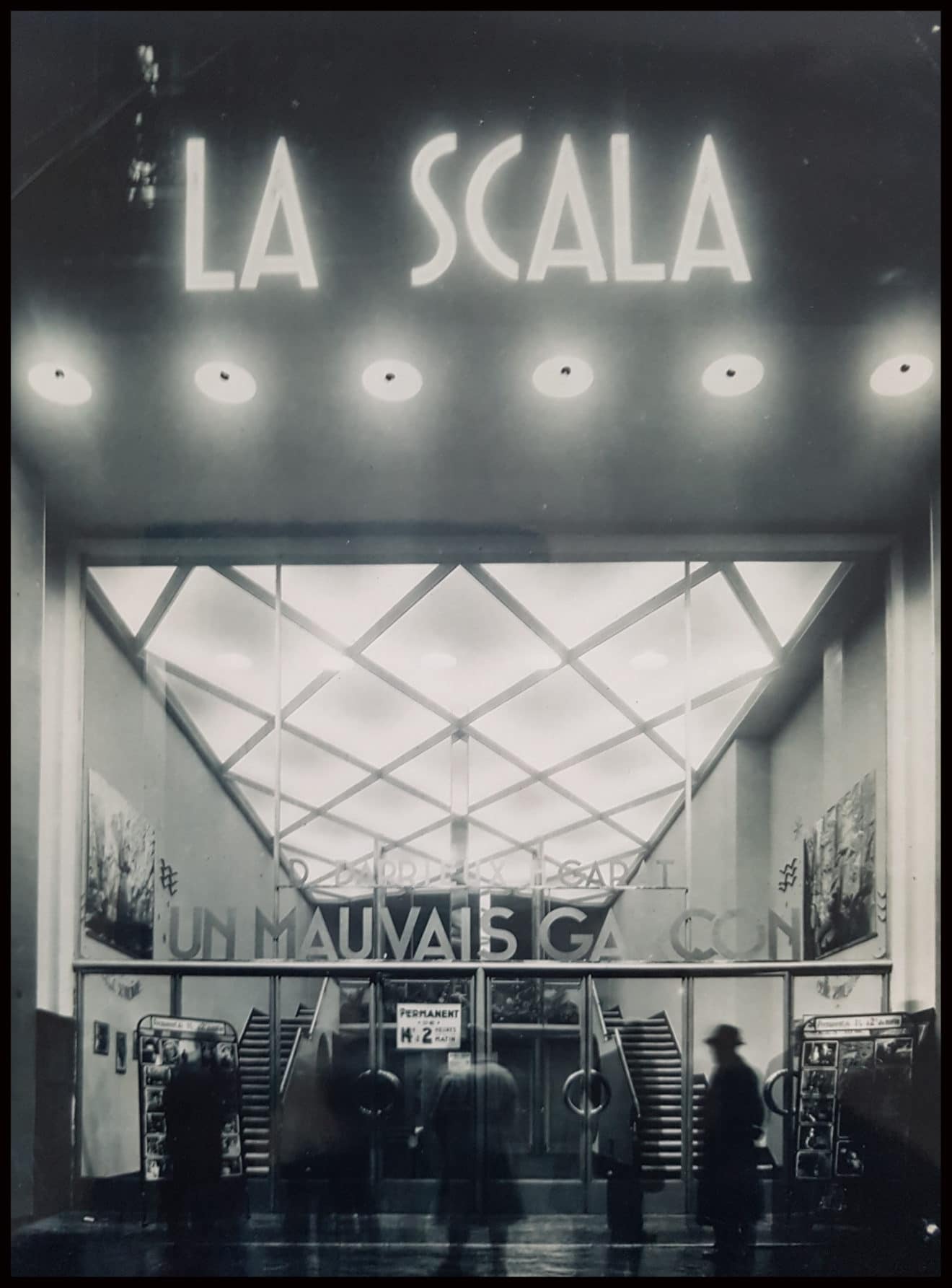

Entré en léthargie, le lieu se réveille en 1935, flambant neuf, totalement modifié, suite au rachat par un exploitant de cinéma. Transformée en un cinéma « Art Déco » de toute beauté, la Scala-Paris redevient très vite à la mode, réunissant lors de nombreuses avant-premières tout le gratin du 7ème art jusque dans les années 1960. Puis, le quartier subissant de profondes mutations, les ateliers d’antan disparaissant les uns après les autres pour laisser place peu à peu à la prostitution, aux trafics de drogues et aux squats, l’endroit devient de moins en moins fréquentable.

Abandonnée, vendue une nouvelle fois, la salle devient en 1977 le premier multiplex de cinéma porno. C’est le début d’une longue déchéance. Très vite, comme le dit le nouveau propriétaire, Frédéric Biessy, l’endroit devient de moins en moins recommandable, de plus en plus glauque, « un des plus grands lupanars de la capitale ».

Véritable lieu de perdition, la Scala-Paris pense avoir tout vu… Suite à une succession de ventes, conséquence d’une spéculation immobilière féroce, l’ancienne salle mythique tombe en 1999 dans l’escarcelle de la secte « l’Église Universelle du Royaume de Dieu », qui compte bien faire du lieu sa succursale parisienne. Vent debout, les édiles parisiens se lèvent pour faire barrage à ce dessein, en imposant aux nouveaux et heureux propriétaires une affectation culturelle.

La salle, dans un état pitoyable, se rendort à nouveau. En 2006, un détail architectural – un voisin obtient l’autorisation de s’agrandir en rognant sur la sortie de secours limitant ainsi le nombre de places possibles à une future salle de spectacle – va bloquer tout projet à venir. James Thierrée, un temps intéressé, va finir par abandonner l’idée d’en faire son théâtre.

« Au cœur de Paris, une fosse éventre la capitale. Propre, nette, elle marque l’emplacement de la Scala-Paris, lieu légendaire de la fin du XIXème siècle, tombée en désuétude au fil du temps et des aléas de la vie des Grands Boulevards. Cette salle au destin chaotique, chargée d’histoires, devrait renaître de ses cendres à l’automne 2018 grâce au rêve fou des Biessy, un couple, amoureux de théâtre. »

Après ces multiples vies, certaines plus glorieuses que d’autres, La Scala-Paris renaît enfin de ses cendres. Mélanie et Frédéric Biessy, respectivement associée-gérante du fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners et producteur-tourneur privé de spectacle via sa société Les Petites Heures, en font l’acquisition, espérant redonner vie à la scène d’antan, la transformer en un lieu atypique, où l’art vivant pourra s’exprimer sans contrainte. La salle, imaginée par Richard Peduzzi, le scénographe de Patrice Chéreau et Luc Bondy, devra être astucieusement modulable.

Avant d’investir plus de 15 millions d’euros, dont près de 9 millions apportés par le seul couple sur leurs fonds propres, nos deux passionnés de théâtre font une étude approfondie des lieux, sollicitent l’avis de différents corps de métiers pour évaluer la viabilité de leur projet, trouver une autre sortie de secours et améliorer la capacité d’accueil. Un petit tour sur Google Earth, une plongée dans les dédales de passages inter-immeubles, et une possibilité voit le jour en passant par la rue du faubourg Saint-Denis. Le rêve fou d’ouvrir un nouveau théâtre d’envergure en plein cœur de la capitale se concrétise.

« La Scala est bleue des pieds à la tête, les loges, les murs. Le sol est gris-bleu. C’est le bleu, l’histoire de la Scala, le rêve. » (Richard Peduzzi, scénographe)

En 2016, au moment de leur rachat, les lieux étaient improbables : « C’était une friche totalement abandonnée depuis plus de dix ans, en ruine, et habitée par 200 pigeons », se souvient Frédéric Biessy. Avec son épouse Mélanie, ils n’ont cependant pas reculé devant l’ampleur des travaux qui ont duré un an et demi. La scénographie du lieu a été confiée à Richard Peduzzi, qui a signé la plupart des décors de théâtre et d’opéra de Patrice Chéreau.

Leur problématique est simple : que faire de cet immense bloc de béton de 25 mètres sur 15 ? Comment l’aménager en une salle moderne, attractive et totalement transformable, pour passer de 550 à 700 places ? Pas de souci, les Biessy font appel aux talents, aux réflexions de nombreuses personnalités du monde du spectacle pour avoir leurs avis et donner corps à leur utopie. Alors qu’il ne reste que les murs, les artistes de tous horizons se succèdent pour visiter le chantier – la plupart seront associés au spectacle à venir.

Ainsi, Isabelle Huppert, Micha Lescot, les sœurs Labèque, Catherine Frot, Aurélien Bory, Jan Fabre, entre autres, viennent s’approprier les lieux, s’en inspirer, réinventer l’espace. En parallèle, le couple propose à Pierre-Yves Lenoir, l’ancien administrateur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Olivier Schmitt, écrivain et ancien journaliste, à Rodolphe Bruneau-Boulmier, compositeur et producteur à France Musique et enfin à Aline Vidal, galeriste, de rejoindre l’équipe. L’objectif : créer un lieu de vie singulier, unique, un théâtre transcendé, différent de ce qu’offre déjà la capitale, à l’économie alliant les avantages des modèles américains et français. Un pari audacieux, qui pourrait bien dépasser leurs espérances les plus folles.

« C’est un lieu qui attire parce qu’il est nouveau, parce qu’il est un peu particulier dans l’environnement culturel parisien. » (Mélanie Biessy)

Les travaux commencés, les fondations creusées, l’ouverture prévue pour septembre 2018, il est temps pour Mélanie et Frédéric Biessy de se pencher sur leur première programmation. Ils l’ont présentée en avant-première lors du dernier festival d’Avignon, au cours d’une mini-croisière sur le Rhône. Et elle sera exceptionnelle…

Pour commencer, c’est Yoann Bourgeois, l’artiste circassien jouant des équilibres, qui essuiera les plâtres avec un spectacle inspiré par la magie des lieux, qui s’appellera tout simplement « Scala ».

[youtube id= »cDr9fggtt-E » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Puis, Thomas Jolly reviendra avec l’un de ses premiers spectacles, « l’Arlequin Poli par l’Amour » de Marivaux.

[youtube id= »Fzi3KZcV7yo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le réalisateur Jaco Van Dormael et sa complice Michèle Anne de Mey présenteront plusieurs de leurs spectacles dont « Cold Blood », « Kiss and Cry » et « Amor ».

[youtube id= »w1FGrjd00KY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le metteur en scène, sociétaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger montera « La Dame de la Mer » d’Henrik Ibsen courant 2018.

[youtube id= »y2Y4Vr4mf-M » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En parallèle, Alain Platel fera découvrir au public parisien son « Projet Bach », Bertrand Chamayou y jouera des pièces pour piano de John Cage. Enfin, en février-mars 2019, une carte blanche sera offerte à l’artiste plasticien Aurélien Bory pour investir les lieux à sa guise. Loin d’être exhaustive, cette liste d’événements a tout pour nous mettre l’eau à la bouche… Car il y aura aussi du nouveau cirque, du théâtre, des concerts, de la danse, soit une programmation plus proche du théâtre subventionné que du théâtre privé. Et l’objectif de fréquentation est ambitieux. Mélanie Biessy prévoit « une jauge de 80 à 90 % de remplissage ».

Alors, y a-t-il encore de la place pour de nouvelles salles à Paris et suffisamment de spectateurs ? On peut s’interroger même si ces nouvelles salles font des efforts sur la politique tarifaire. Jean Robert-Charrier, le directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin, voisin de la Scala, se montre plutôt optimiste, même s’il faut tenir compte de l’enjeu financier : « Il est difficile de tenir économiquement une salle, en créer une est encore plus difficile. Mais, ajoute-t-il, il n’y a que le projet artistique qui compte ».

« Plus on propose des spectacles exigeants, plus on a un public jeune. » (Jean Robert-Charrier, à la tête du théâtre de la Porte-Saint-Martin)

Jean Robert-Charrier affirme que le renouvellement du public ne se fait pas avec « les vieux spectacles et les vieilles recettes » du théâtre privé, mais avec des affiches plus qualitatives. « Les jeunes se concentrent sur des spectacles exigeants. Et ça c’est très rassurant », conclut-il.

[ultimate_google_map width= »100% » height= »300px » map_type= »ROADMAP » lat= »48.870459″ lng= »2.354376″ zoom= »15″ scrollwheel= » » infowindow_open= »infowindow_open_value » marker_icon= »default » streetviewcontrol= »false » maptypecontrol= »false » pancontrol= »false » zoomcontrol= »false » zoomcontrolsize= »SMALL » top_margin= »page_margin_top » map_override= »0″][/ultimate_google_map]

Source : Olivier Fregaville-Gratian d’Amore pour L’Oeil d’Olivier