« Ghost in the Shell » est le titre anglophone d’une œuvre de science-fiction de Masamune Shirow, publiée entre 1989 et 1991, et qui donna lieu par la suite à de nombreuses déclinaisons, le plus souvent réussies. Afin de célébrer dignement le trentième anniversaire de la franchise de cyberpunk nipponne qui a popularisé le genre dans le monde entier, au point de devenir la référence ultime du genre dans la pop-culture de science-fiction, un tour d’horizon de « Ghost in the Shell » ainsi que des thèmes qu’elle aborde s’impose…

Alors déjà, le cyberpunk, qu’est-ce que c’est ?

Car avant d’aborder en profondeur le monument « Ghost in the Shell », il faut d’abord faire un petit saut dans le passé, en commençant par évoquer ce genre de science-fiction dont l’action se situe spécifiquement dans un futur proche. En effet, les premières œuvres caractéristiques du genre « Cyberpunk » sont littéraires et reposent sur des thèmes comme la place de la technologie dans la société et son rapport à l’Homme (voire l’inverse, ce qui n’est pas anodin…). Ces œuvres se situent généralement dans les années 2030-2040, ce qui à l’époque de la parution des premiers livres du genre dans les années 70 et 80, pouvait sembler encore assez lointain.

Le « Cyberpunk » met en scène des sociétés où la technologie est reine et l’informatique omniprésente. L’Internet — oh pardon, je voulais dire le Réseau — permet aux hommes de voyager dans un monde virtuel, en raccordant directement leurs cerveaux à l’ordinateur via des implants cybernétiques. Il va sans dire que le piratage existe également dans la réalité virtuelle, dans laquelle chaque personne évolue et s’y bat, en prenant la forme d’un avatar.

C’est déjà le cas dans le livre « The Neuromancer » de William Gibson (1984), où un pirate informatique est chargé de s’emparer des données d’une société pour l’un de ses concurrents, via le réseau informatique mondial de la « Matrice » (Internet n’était pas encore vulgarisé au moment de la rédaction de l’œuvre, et restait surtout à usage militaire, voire scientifique). Petit détail important, le Réseau (nommé la « Matrice », « Matrix » en anglais) et la réalité virtuelle ne font désormais plus qu’un…

Les prothèses et divers implants cybernétiques sont courants, et on trouve des cyborgs à tous les coins de rue. Quant aux membres et organes endommagés, ils peuvent être aisément remplacés par des prothèses plus efficaces que les éléments organiques. Ces prothèses sont ainsi connectées au système nerveux des cyborgs, la chair fusionnant avec le métal. Vous vous souvenez de la série « L’homme qui valait trois milliards » ? Eh bien voici le parfait exemple du cyborg, dont la mission est de lutter contre espions et criminels ; la série est d’ailleurs tirée d’un livre dont le titre est… « Cyborg ».

Autre œuvre fondatrice du genre « Cyberpunk », la nouvelle de Phillip K. Dick, « Do androids dream of electric sheeps ? », parue en 1966, et dont l’adaptation au cinéma quelques années plus tard, « Blade Runner », mettra en scène des robots si sophistiqués qu’ils semblent s’humaniser peu à peu, en développant émotions et réflexion.

Le point commun entre les deux œuvres, « The Neuromancer » et « Do androids dream of electric sheeps ? », est l’omniprésence des sociétés de l’informatique (et de l’information), de la robotique, voire même pharmaceutiques, qui deviennent plus puissantes que certains états, au point qu’elles finissent parfois par dicter leur loi et leurs volontés aux nations. Il en résulte ainsi une impression générale de perte d’humanité de la société, d’interrogation sur ce qu’est justement l’humanité et sur la direction qu’elle risque de prendre dans le futur.

« The Ghost in the Shell », le manga fondateur d’une franchise féconde

Avec « Ghost in the Shell », Masamune Shirow reprend tous ces thèmes et les développe dans son oeuvre, entre 1989 et 1991, en y ajoutant sa griffe personnelle. Certes, ça n’est pas son premier manga de SF — de 1985 à 1989, il publiait déjà son manga post-apocalyptique en quatre volumes, « Appleseed » — mais il nous y propose cette fois des thèmes très aboutis, et nous plongeons dans l’univers fouillé et dense de ce manga, comme on plongerait dans l’océan, à des profondeurs extrêmes.

« Ghost in the Shell » nous conte les aventures de la Section 9, la branche anti-terroriste du Ministère de l’Intérieur du Japon, en 2030. Son titre s’inspire de celui de l’essai philosophique « The Ghost in the Machine » d’Arthur Koestler, dans lequel l’auteur britannique d’origine hongroise détaille les interactions entre les hommes et la machine.

Dès les premières pages du manga, le contexte de malversations et de « copinage » entre les membres du gouvernement et certaines sociétés sert de base à l’histoire. Les héros auront ainsi fort à faire, entre les coups tordus des groupes terroristes, ceux tout autant tordus d’un gouvernement corrompu, sans parler des espions et divers terroristes que la Section 9 est chargée de faire disparaître. Bref, le monde présenté dans « Ghost in the Shell » se révèle être un véritable panier de crabes, où les héros ne pourront s’appuyer que sur leur réseau d’amis (et le réseau informatique…) pour espérer pouvoir s’en sortir.

En aparté, le titre original du manga est « Kōkaku kidōtai », ce qui pourrait se traduire par « équipe d’intervention armée ». L’auteur avouera que c’est bien le titre « Ghost in the Shell » qu’il avait en tête à l’origine et qui définissait au mieux, selon lui, l’histoire qu’il voulait nous raconter, mais que son éditeur, Kōdansha Ltd, était intervenu pour le changer. Ce n’est que lors de sa traduction en langue anglaise que le titre voulu par l’auteur sera finalement repris.

Quant à la notion de réseau d’influence évoquée précédemment, elle se voit notamment dans la composition de la Section 9, aux membres d’élite aux compétences complémentaires et soudés par un très fort esprit d’équipe. Ainsi, pour comprendre l’histoire originale et ses différentes adaptations, il faut au préalable décrire les principaux protagonistes :

✓ Le major Motoko Kusanagi (en bas, à droite) : cyborg intégral de sexe féminin, c’est une personne d’apparence svelte et athlétique, mais son corps est entièrement mécanique, à l’exception de son cerveau qui est encore (au moins partiellement) organique, donc d’origine dans l’œuvre initiale. C’est une femme dont le passé est mystérieux et elle-même a des doutes sur son identité. Ses souvenirs sont-ils bien les siens ? Etait-elle une femme avant de se cybernétiser ? Bref, sous des dehors espiègles, cyniques et parfois caustiques, se cache une femme qui n’est pas toujours sûre de ce qu’elle est, et dont la personnalité évolue au cours de l’histoire. Elle est très compétente en techniques de piratage informatique et en tactiques d’assaut, se montrant furtive et agile comme une panthère.

✓ Batō (en bas, à gauche, souvent orthographié « Batou » en Français comme en Anglais) : c’est un ancien soldat, dont les points forts sont la force physique, sa maîtrise des armes d’assaut et des techniques de combat rapproché. Il se montre attentionné avec le major et sans doute en pince-t-il un peu pour elle. Tout comme Motoko Kusanagi, c’est un cyborg intégral, dont il ne reste d’humain que le cerveau et la moelle épinière. Il se pose moins de questions philosophiques que le major, mais reste très fidèle envers ses coéquipiers. Son apparence est clairement inspirée de celle de l’acteur Arnold Schwarzenegger dans « Terminator » (qui a dit encore un cyborg ?).

✓ Daisuke Aramaki (au centre) : C’est le chef de la Section 9. Entièrement humain, c’est un fin psychologue, rompu aux manigances politiques de tous types, dans le seul but de protéger la section et ses membres. La guerre des services faisant rage dans le manga, ses manœuvres ne seront d’ailleurs pas de trop. Afin de préserver son équipe (et lui-même, sans doute), il ira jusqu’à provoquer un « mystérieux accident » fatal à un membre de la Section 1, qui avait comme objectif d’assassiner tous les membres de la Section 9.

✓ Paz (en haut, le plus à droite) : Ancien yakuza, il a encore des contacts avec la pègre du Soleil Levant. Son corps serait cybernétique, comme pour le Major et Batō.

✓ Togusa (à gauche de Paz) : C’est un ancien policier, et l’un des meilleurs, ce qui lui a valu d’être intégré dans l’équipe. C’est également l’un des membres les plus humains de l’équipe. Il n’a en implant qu’une connexion neurale pour se brancher sur le réseau, son cerveau et son corps étant entièrement organiques, hormis cet implant. Il est armé d’un revolver à barillet qui est son arme fétiche.

✓ Ishikawa (à gauche de Togusa) : C’est l’expert en informatique du groupe ; un pirate informatique de haut vol, capable de craquer même le meilleur firewall. Il peut déceler la moindre modification dans un programme informatique et il reste souvent en retrait lors des interventions de la section.

✓ Borma (à gauche d’Ishikawa) : probablement un expert en armes lourdes, c’est un cyborg intégral qui n’apparaît que rarement dans le manga.

✓ Saito (à gauche de Borma) : C’est le sniper du groupe. Un de ses yeux, le gauche, est une prothèse qui permet de viser ses adversaires en utilisant une liaison par satellite.

Après avoir planté le décor et présenté les personnages, on peut se hasarder à dire que le succès de « Ghost in the Shell » est largement lié à la façon dont le manga aborde le thème du transhumanisme via la cybernétique, mais aussi à deux autres éléments, à commencer par une particularité scénaristique intéressante.

Outre la présentation d’aventures qui ne sont pas reliées entre elles, certaines le sont néanmoins par une sorte de fil rouge et s’attardent sur la recherche d’un pirate informatique nommé le « Puppet Master », capable de cracker le cerveau des gens qui ont des implants permettant la connexion au réseau, ce qui rend par exemple possible d’implanter de faux souvenirs dans l’esprit des malheureuses personnes piratées, voire des cyber-cerveaux, c’est-à-dire des cerveaux hautement cybernétisés ou entièrement artificiels, capables d’accueillir le Ghost, à savoir l’âme d’une personne. Le coup de théâtre de l’intrigue sera la révélation que le Puppet Master est en fait un virus informatique répondant au doux nom de code de « Projet 2501 ».

Ce virus est tellement sophistiqué qu’il s’est éveillé à la conscience et est devenu une intelligence artificielle. C’est alors que Projet 2501 demande l’asile politique au Japon via un corps cybernétique qui lui sert de réceptacle et questionne les protagonistes sur la définition de la vie. Car le Projet 2501 se considère en fait comme une forme de vie à part entière, issue des réseaux de l’information.

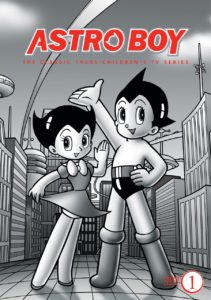

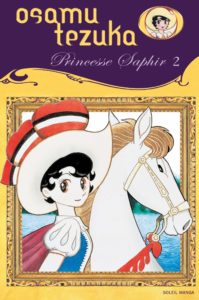

La deuxième clé du succès de « Ghost in the Shell », hormis son scénario complexe sortant de l’ordinaire, est le dessin même de Masamune Shirow. Il est détaillé à l’extrême, et la colorisation de certains chapitres aide à faire ressortir la perfection de ses dessins. Les détails et les éléments technologiques abondent, dans un Japon futuriste, grouillant même dans certaines planches, découpées par ailleurs d’une manière très japonaise, en soulignant l’action par ces traits de vitesse qu’Osamu Tezuka avaient mis au point en son temps.

De ce fait, chaque page contenant de l’action la met en exergue par cette impression de rapidité et de danger immédiat auxquels se trouvent parfois confrontés les héros de l’histoire. D’autre part, Masamune Shirow n’hésite pas à donner, en encart ou en bas de page, des explications sur la technologie et la géopolitique abordées dans son œuvre ; technique narrative qui sera reprise plus tard par Yukito Kishiro dans son œuvre « Gunnm ».

En dehors de ces éléments, outre le transhumanisme cybernétique, l’un des thèmes centraux de l’œuvre, c’est la définition de la vie, voire de l’âme, car dans cet univers de science-fiction, si un virus informatique s’éveille à la conscience et que certaines machines, comme les robots assistant la Section 9 dans ses missions, commencent à réfléchir tant sur ce qu’ils sont que sur le sens de leur existence ; qu’est-ce qui fait une âme et un être humain, dont le corps peut être bardé d’implants cybernétiques ?

Ainsi, le titre « Ghost in the Shell » provient en partie du fait que, dans l’univers de l’auteur, la technologie est à ce point sophistiquée qu’elle permet d’avoir accès à l’âme, à l’esprit même d’une personne via la cybernétique. Cette partie accessible et piratable est appelée un « ghost » dans le manga, et les corps cybernétiques ne sont plus que des réceptacles pour cette âme, des carapaces modifiables, si besoin est (d’où le terme « shell » en anglais), sans parler des nombreuses références au Shintoïsme, religion propre au Japon, qui mélange polythéisme et animisme.

Ce thème de la frontière entre Homme et Machine, ainsi que de leurs limites respectives, est certes récurrent dans le genre cyberpunk, mais il est ici abordé en profondeur et développé à l’extrême dans « Ghost in the Shell », parfois de manière fort complexe, pour ne pas dire compliquée (voire alambiquée). D’autant plus que le Puppet Master fait remarquer au major (alors blessé de manière quasi-fatale) dans la scène finale du manga qu’étant au départ un virus informatique, il est coincé dans son évolution.

Il ne peut pas se reproduire comme un organisme vivant, ce qui l’empêche de s’adapter à un monde changeant et en perpétuelle mutation. Il lui propose donc de fusionner leurs ghosts, ce que Motoko, à l’article de la mort, accepte, non sans se demander où son propre ghost ira. Le Puppet Master la rassure en lui expliquant qu’il finira sur le Réseau. Dans les dernières pages, le major se réveille dans un nouveau corps, chez Batō, mais le major lui révèle qu’elle n’est plus la même personne et se demande de quoi son futur sera fait. Le réseau est si vaste…

On comprend de la discussion entre le major et le virus cherchant à évoluer que le Net est devenu une sorte de réalité à part entière, et sa sophistication est telle que le terme de réalité virtuelle prend un sens presque métaphysique dans l’œuvre de Masamune Shirow, se superposant au monde réel. Même si tout cela semble quelque peu capillotracté, cela met au jour les interrogations de l’auteur quant à cette technologie galopante, presque hors de contrôle et évoluant désormais par elle-même. Il y a sans doute chez Masamune Shirow une fascination doublée d’une forme de crainte, face à cette technologie et à l’évolution des sociétés dans lesquelles elle devient indispensable.

The Ghost in the Shell 2.0 : Man-Machine Interface

Le deuxième volet de « Ghost in the Shell » est publié de 1991 à 1997. On y retrouve le major, qui a changé après sa fusion avec le Puppet Master. Devenue freelance et travaillant pour un conglomérat international, elle se fait désormais appeler Motoko Aramaki et elle est capable de transplanter sa personnalité dans plusieurs cyborgs pourvus de cyber-cerveaux, donnant l’impression que le major a acquis une forme de don d’ubiquité, lui permettant d’intervenir à plusieurs endroits à la fois.

De plus Masamune Shirow fait de Motoko une quasi-déesse omnipotente dans le réseau informatique. L’action de la série est centrée sur une affaire de vol de recherches sur l’Intelligence Artificielle, et c’est un détective doué de pouvoirs psychiques qui va croiser la route du major lors de son enquête.

Si le premier opus évoquait la notion d’individu et sa relation à la technologie, la suite insiste trop sur la personnalité quasi-divine de Motoko, ce qui a tendance à perdre le lecteur, et ce malgré un dessin très recherché et travaillé, rempli de détails mettant aussi en valeur les formes féminines.

On notera également que le manga est cette fois entièrement en couleur (chose rare pour un manga) et que, pour ce second volet, Masamune Shirow utilise beaucoup le dessin par ordinateur. Mais malgré cela, ces innovations ne sauveront pas un récit que beaucoup trouveront trop hermétique et pseudo-philosophique, là où le premier opus visait juste, avec les interrogations humaines et personnelles de Motoko (ainsi que ses références cartésiennes) et sa relation à la cybernétique.

« Ghost in the Shell, quand le cyberpunk du Soleil Levant devient une référence mondiale – Partie 2 », à lire très prochainement dans le Magazine Instant City…