« Il n’y a pas de stratégie, et encore moins de recettes marketing. J’ai juste la naïveté de croire que si un disque est bon, ça va se savoir. Je compte sur la curiosité de chacun ». C’est ainsi qu’est né au milieu des années 90 le label ¡Ya Basta! Records, « en référence au sous-commandant Marcos, bien-sûr, mais aussi pour dire à la scène tek-house qui commençait à ne faire que se copier : ça suffit, passons à autre chose ».

¡Ya Basta!, un label de qualité fondé par un artiste éclectique, Philippe Cohen Solal, qui avant d’en arriver là, a déjà accumulé bon nombre d’expériences qui ont façonné la curiosité de cet amoureux de musiques. D’abord réalisateur-programmateur, puis animateur sur les fréquences des radios « libérées », il fut pendant trois ans directeur artistique chez Polydor, avant de s’illustrer au tournant des années 90 avec la première vague électronique française, sur la compilation « Paris Union Recording ».

Après son expérience « pénible » chez Polydor, il le reconnaîtra plus tard, Philippe Cohen Solal profite de cette courte période de transition professionnelle pour vagabonder, flâner à sa guise. C’est ainsi qu’il découvre un jeune artiste, alors totalement inconnu, qui joue devant les terrasses des cafés parisiens, Keziah Jones. Il produit ensuite un album tek-house, « Bass Academy », un projet finalement avorté, qui l’amène à revenir chez Virgin Sound, « pour éponger les dettes »…

« Je suis devenu producteur et éditeur malgré moi. J’ai trop vu de majors saccager les projets des artistes. Si j’avais pu rencontrer la bonne personne, je n’en serai pas là. Un label, ça prend du temps ». La durée, telle sera l’autre fil inducteur de ¡Ya Basta!…

Mais ¡Ya Basta!, c’est aussi et surtout une histoire d’amitié, symbolisée par un Crew, décliné au fil du temps en de multiples identités : Boyz From Brazil, Stereo Action Unlimited, Fruit Of The Loop… C’est d’ailleurs ce qu’évoque la première compilation du label sortie en 2000, « Rue Martel », qui a connu plus qu’un simple succès d’estime, avec son « Hi-Fi Trumpet » qui a tout du classique, même si Philippe Cohen Solal et Christoph H. Müller, musicien venu de la sphère électronique suisse et son alter ego sur la plupart des projets, l’ont bel et bien couché sur le papier.

Après une poignée de vinyles et une pelletée de remixes, ils publieront d’ailleurs en cette même année 2000 la suite de leurs aventures, intitulée « The Boyz From Brazil », avant que ces deux sculpteurs de sons redécollent leurs oreilles pour le projet Gotan, initié avec le guitariste Eduardo Makaroff, un Argentin installé de longue date à Paris.

[youtube id= »FFzk_MX1DCo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Avec Gotan Project, direction d’autres cieux, plus mélancoliques, du côté de l’Argentine… Quelques maxis et le premier album « La Revancha del Tango » sorti en 2001 suffisent à imposer sur les pistes noires du monde entier l’improbable succès de cet autre « Nuevo Tango » auquel peu croyait au tout début. Depuis, les trois compères ont creusé leur propre sillon, en donnant une suite au projet originel, de moins en moins électronique, de plus en plus cinématique… Avec à la clef un chapelet de chansons qui s’inspirent des compositeurs les plus emblématiques du style portègne, de celles qui font tout le cachet de l’album studio suivant paru en 2006, « Lunático »…

Et puis en 2010, un « Tango 3.0 » est venu boucler ce triptyque autour de la rénovation du tango, inscrivant sur l’étendue de la Toile internet cette musique que l’on crut du passé. Dépassée ? Tout le contraire, Gotan Project ose avec cet album des rencontres inédites (entre autres avec le son de la Nouvelle-Orléans et la guitare Surf) au cœur du nouveau millénaire, redonnant au Tango sa définition première : un hybride qui n’en finit plus d’étendre ses connexions.

Quinze ans pour une kyrielle de maxis et divers remixes, mais juste six disques labellisés ¡Ya Basta!. Dix si l’on ajoute ceux de David Walters, un jeune homme à tout faire tout seul, signé sur le label en 2002, celui de Féloche, un drôle de musicien voyageur qui a mis une décennie à fignoler tel un artisan son premier disque, impur choc des cultures qui le place quelque part entre la Louisiane et la banlieue parisienne, et enfin celui d’El Hijo de la Cumbia, le bad boy du nouveau soundclash made in Buenos Aires.

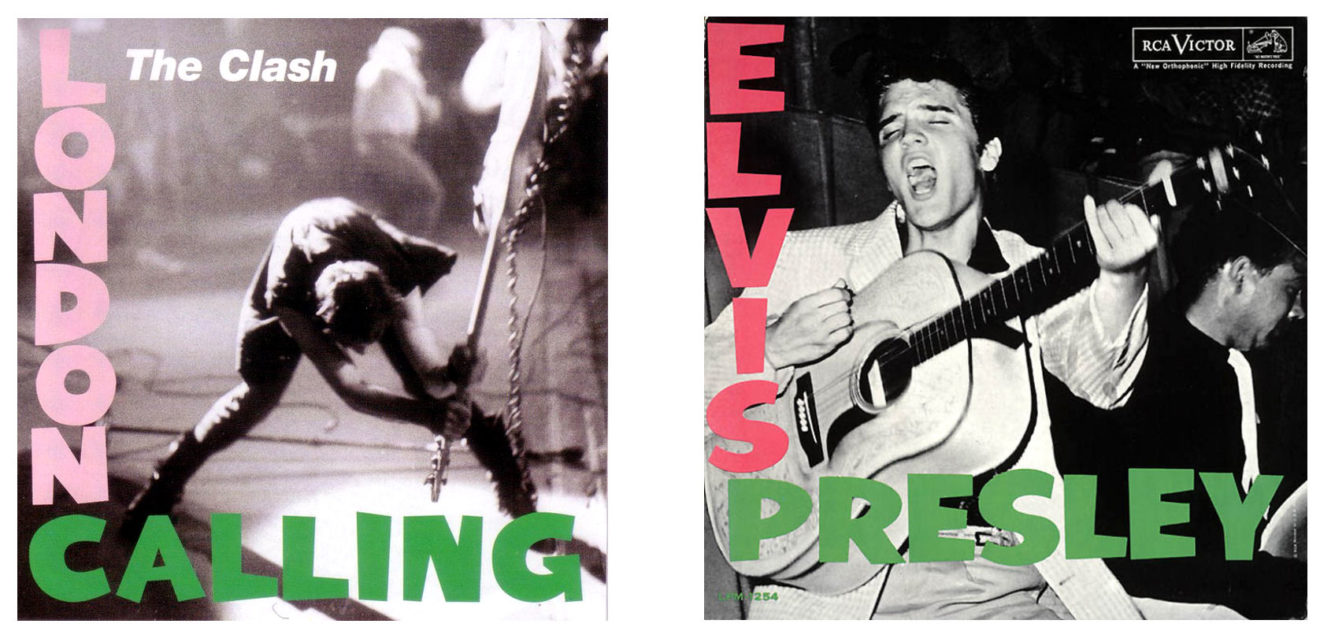

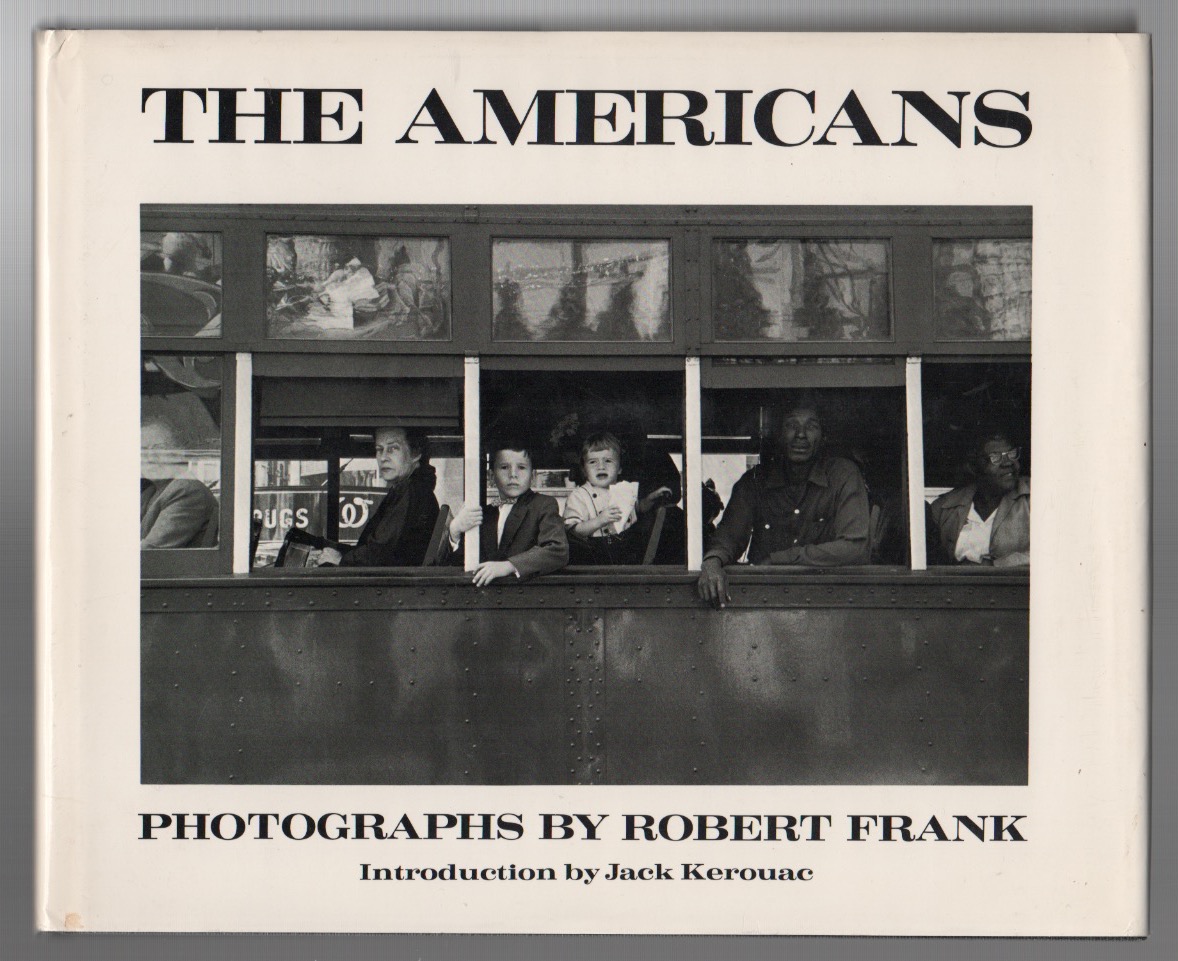

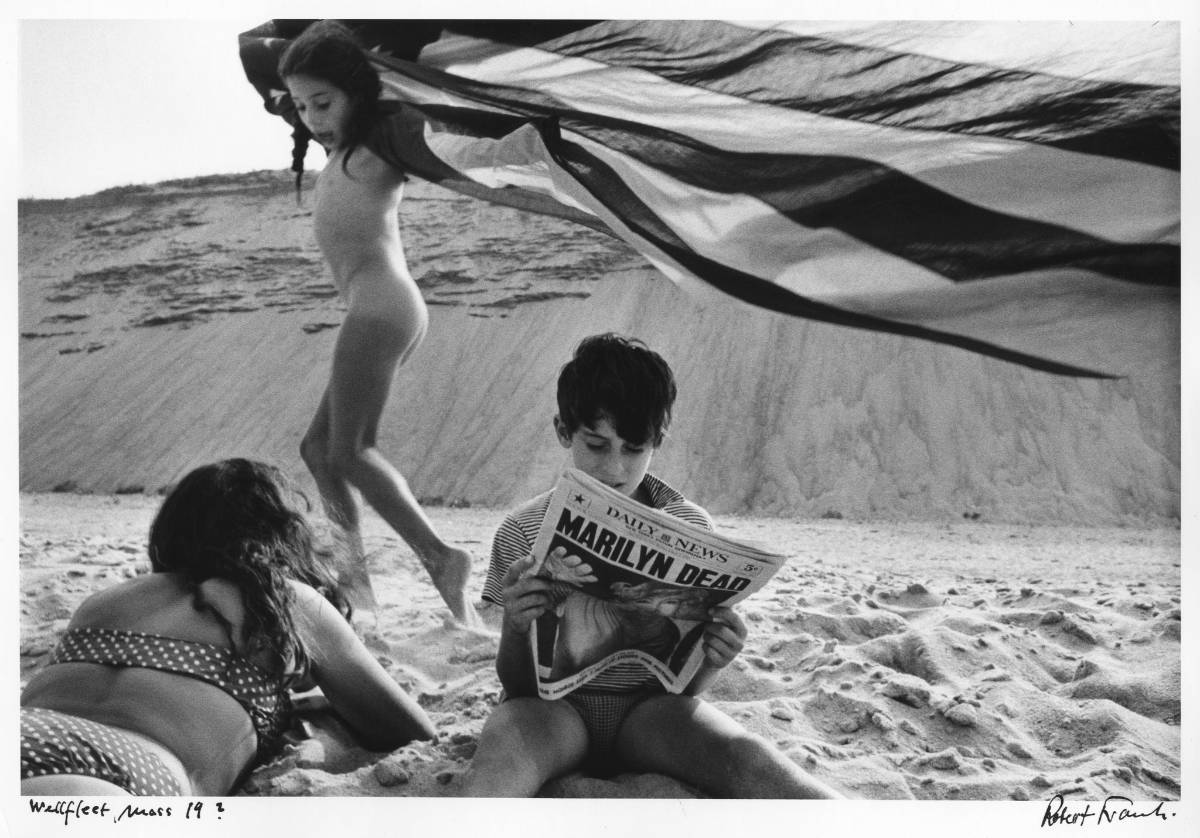

Certes, le catalogue affiche peu de sorties. Mais ce choix affirme une cohérence, un label de qualité en ces temps de frénésie discographique. Car moins, c’est souvent mieux. « J’ai toujours voulu sortir peu de disques. Juste les bons. Et me donner les moyens de soigner chaque détail, à commencer par l’artwork et le visuel ». C’est aussi cela la marque de fabrique de ¡Ya Basta!. Chaque pochette, le moindre flyer, tous les clips répondent à une exigence esthétique, à des parti-pris en rupture avec les clichés. Une signature spécifique, celle du regard oblique et élégant de la vidéaste et plasticienne Prisca Lobjoy.

[youtube id= »jlZfx4og1dA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le sens de ce nécessaire superflu fit la différence de cette entité qui s’épanouit au moment même où la fameuse French Touch explosait les charts de la planète musique. ¡Ya Basta! en fit partie, mais en électron libre. C’est d’ailleurs outre-Manche que le label obtiendra ses premiers soutiens, les plus fidèles et attentifs à leur univers, que l’on ne peut se résoudre à classer dans un registre bien particulier. « J’ai toujours souhaité inclure des musiques du monde entier, sans jamais chercher à faire des fusions du genre World Music ». Le menu de chaque galette se compose ainsi d’une somme d’ingrédients ajoutés avec parcimonie pour concocter une mixture au goût d’inédit. Entre science et mélodie, pour paraphraser l’appellation de leurs Editions, inspirée de William Orbit.

« Chez ¡Ya Basta!, il y a ce souci permanent de composer, et pas simplement de recycler. Nous, on voulait vraiment créer notre propre univers. Gotan Project n’aurait pu être constitué que de reprises. Nous n’en avons fait que quelques-unes, et à chaque fois, il s’agit de repères, et encore assez flous. »

A l’image du « Chunga’s Revenge » de Frank Zappa convoqué dans le premier opus de Gotan Project… On trouvera d’autres reprises dans l’album « The Moonshine Sessions », entre une version imparable d’Abba et une vision improbable des Sex Pistols. Encore une galette préparée avec soin, plusieurs années d’allers et retours, de détours aussi. Du bluegrass trempé dans un drôle d’alambic : un bain de jouvence rétrofuturiste. Le futur, parlons-en justement : « Au lieu de vouloir grossir en signant des projets à tout prix, je préfère me concentrer sur quelques projets auxquels je crois vraiment. J’ai envie d’en faire avant tout mon laboratoire d’idées, sans me prendre la tête. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert aux collaborations. Bien au contraire ». D’une référence au mouvement zappatiste à une mise en application de la théorie de la décroissance, ¡Ya Basta! a décidément de la suite dans les idées.

[youtube id= »RG9eUein3z8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Aujourd’hui, en marge de Gotan Project, Philippe Cohen Solal continue à cultiver son goût immodéré pour les collaborations, notamment avec La Dame Blanche (Yaité Ramos et Baby Lotion). Ils reprennent ensemble la chanson populaire parigote « A Paris » de Francis Lemarque, dans une version Caliente chantée par la cubaine au cigare, qui arpente les scènes internationales depuis plusieurs années en égrénant son Cuban Trap. Ici, le rythme Cumbia avec accordéon et programmation électronique n’en finit pas de rendre un chaleureux et dansant hommage à Paris.

[youtube id= »5TshuVxvpPc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]