Dès son premier film « Bottle Rocket » en 1996, le réalisateur américain Wes Anderson affichait déjà une identité forte et surlignée, qui n’aura de cesse que de s’auto-alimenter au fil de sa carrière.

Notre monde, en passant par le prisme de Wes Anderson, né à Houston au Texas il y a cinquante ans, devient une dimension parallèle. Un monde familier, mais en biais, où tout semble obéir à d’autres règles quantiques. Un univers intemporel dans lequel tout est suspendu, flottant… Ses films forment un tout ; un écosystème dont il serait le maître, le marionnettiste.

Il y a quelque chose de Legoland dans cette vision autiste, comme une maison de poupée géante. La visiter provoquera en chacun de nous une sensation d’enfermement, d’étouffement, tant les visions ultra-léchées ne laissent jamais de place au hasard. Tout est sous contrôle, encadré, dans le sens le plus littéral du terme. Les plans de ses films sont des tableaux où même le passage d’un oiseau dans le ciel a été prévu…

[youtube id= »oL0DseCrqfU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

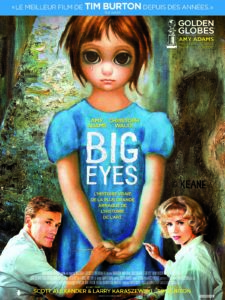

Cette psychorigidité peut rappeler d’ailleurs celle de Peter Greenaway, qui était peintre avant d’être réalisateur. Il ne se tourna vers le cinéma que dans les années 80, comme pour créer une extension à son univers originel. On pense évidemment aussi à Tim Burton, adepte d’univers ultra-codifiés, même si cela fait déjà plus d’une quinzaine d’années que ses marottes et son maniérisme se sont retournés contre lui et l’ont enfermé à double tour dans l’armure d’un robot qui désormais photocopie ses films plus qu’il ne les crée de toutes pièces…

Wes Anderson, quant à lui, affiche une filmographie plus restreinte et ne semble pas pour le moment trop tiraillé par les sirènes du succès ou la récupération malhonnête d’une certaine presse Indé. Il mène sa barque au gré de ses propres courants et de ses illuminations. Ses marottes à lui passent plutôt par les teintes de la mélancolie, de ces époques surannées et joyeuses. Il garde en lui cet espoir fané, comme le sentiment contrit que ce qui peut arriver de meilleur était forcément avant, et que le souvenir en est le plus parfait stimulant. Cette fameuse joie d’être triste…

Dans ses films, les personnages, globalement dépressifs, adultes, enfants et animaux compris, aspirent à quelque chose de meilleur, mais sans trop y croire. Ils voudraient changer le cours des choses par eux-mêmes, dans ce monde clos tel une maison de repos, mais rien n’évoluera jamais vraiment car c’est un peu comme demander à quelqu’un de courir sur une étagère. Tout sera toujours à sa place, même dans quinze ans…

Il y a dans le cinéma de Wes Anderson flegme et politesse feutrée, la musique rassurante d’une vieille horloge dans le salon de cette tante anglaise qui vous reçoit à l’heure du thé, pour siroter ensemble un thé au citron en dégustant des Short Bread au gingembre.

Ces tableaux, avec le cadre intégré où le temps possède son propre tempo, montrent tout en aplat ; des êtres animés qui n’ont jamais d’ombre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Anderson a réalisé deux films en stop motion, avec pour le coup de vraies marionnettes, pour aller plus loin encore et tenter de coller le plus près possible à ses obsessions et ses visions.

« Fantastic Mr Fox » (2010) et « L’île aux Chiens » (2018), deux formidables contes où l’anthropomorphisme nous rappelle que l’animal, même s’il est doué ici de parole, n’est pas semblable à l’homme mais juste une extension de sa réflexion et de son intelligence. Deux films d’animation où toutes les névroses du réalisateur sont traitées comme des histoires pour enfants, avec de l’action et des rebondissements, mais sans jamais se départir de cette distance courtoise installée dans le seul but de mieux critiquer l’espèce humaine et la punaiser au mur.

[youtube id= »_AyJLSef4y4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

L’enfance est omniprésente dans les œuvres de Wes Anderson, au travers d’adultes tous pleins de regrets et de morgue, qui s’épanchent sur leur vie ; comme sur une route, lorsqu’on hésite entre repartir en arrière ou alors continuer droit devant, une route sur laquelle il faudra tout de même avancer un peu et tenter de vivre… Les enfants n’y sont jamais traités comme tels mais plutôt représentés à l’égal des adultes.

De petites personnes qui font des plans, qui réfléchissent et qui semblent avoir déjà tellement vécu. L’idée de l’enfance et de sa naïveté passe en fait par l’image des films et leur forme. L’enfant est un double, revenu du passé, qui interroge. Il n’a jamais cette image d’innocence et de naïveté, mais fait plutôt figure de vecteur, de lien fort et de placebo pour se (re)construire à nouveau après telle ou telle épreuve.

Parmi ses films les plus marquants, « La Famille Tenenbaum » fut un rendez-vous miraculeux lorsqu’il sortit en 2001. Nous n’avions pas encore totalement digéré le style de Wes Anderson, mais son art du papier crépon prenait déjà forme et servait merveilleusement l’histoire et ses personnages. On avait affaire à un film délicat, précieux, émouvant, drôle. Tout ce qui devait constituer l’esthétique Anderson était déjà là, et on imaginait avec peine comment le réalisateur allait pouvoir se renouveler, étonner encore, s’il gardait ce même maniérisme, cette intensité dans le détail.

[youtube id= »KNAYMo_2H6Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En 2004, « La Vie Aquatique » constituait une sorte de déclinaison au film précédent, mais dans un décor différent. L’univers précieux d’Anderson était cette fois-ci transposé en version maritime. Cela fonctionnait encore, et le charme opérait.

« A Bord du Darjeeling Limited » (2007), même s’il pouvait un temps surprendre dans ses nouvelles idées de mises en scène et ses péripéties forcées, avec cette tentative de renouveler cette forme cartonnée avec là encore un nouveau décor – le train, l’Inde, le mouvement pour répondre à l’immobilisme de ces trois frères – sonnait pourtant comme un aveu de redite.

Ces trois œuvres forment ainsi une trilogie dont le thème premier tourne autour de la paternité, de la filiation et de la peur de l’atavisme. Mais peut-on justement répéter à l’infini le même concept ? Est-ce qu’un photographe ou un peintre refait toujours la même chose ?

« Moonrise Kingdom », le sixième film de Wes Anderson, souhaite ainsi s’affranchir de ses trois prédécesseurs, en proposant, avec une affiche qui en dit long sur ce que l’on est invité à voir, une continuité pour les aficionados mais de nouvelles formes à malaxer. Le film semble en effet avoir été conçu pour dénicher de nouveaux adeptes de son univers codifié, tout en caressant dans le sens du poil les fans déjà convertis. Dès le générique, tout dans ce nouvel opus sent le musée, l’exposition, l’encombrement, l’amoncellement. Pour ceux qui découvrent cet univers pour la première fois, il y aura certes la surprise, l’émerveillement sans doute… Mais pour les autres, on se sent à l’étroit dans « Moonrise Kingdom » ; un manque flagrant d’oxygène…

[youtube id= »UclBe7RFviI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Cette histoire d’amour entre deux pré-ados n’évoque décidément que des impressions de souvenirs polis mais froissés, sans odeur ni âme. Les mêmes thèmes répétés tout au long du film et époussetés pour l’occasion, paraissent maintenant si prévisibles, si aseptisés, que l’ennui guette à chaque nouvelle scène.

Quant aux acteurs, fussent-ils utilisés comme fétiches, tel ce bon vieux Bill Murray qui n’a ici pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n’est juste le fait d’être de la partie – « d’en être » – ou toutes les nouvelles têtes (Bruce Willis, Tilda Swinton) qui viennent à leur tour sans doute caresser le vernis de cette oeuvre chic et hype, tout le monde a l’air de s’ennuyer ferme.

Tout ce principe figé et pince-sans-rire, conçu pour être une marque de fabrique, cette fois-ci ne prend pas. Les péripéties se succèdent telles un cahier des charges. Le duo, tant le garçon que la fille, n’a aucun charisme et ce qui avant nous amusait, comme le fait de ne jamais voir sourire une seule fois les personnages, rend tout le monde juste antipathique.

Mais fort heureusement, succède à l’insipide « Moonrise Kingdom » le magnifique « The Grand Budapest Hotel » qui marque le retour en grâce du réalisateur de Rushmore. Le film explore de nouvelles thématiques, de nouveaux personnages, et introduit avec cette fresque historique de nouveaux enjeux. Le charme et la magie sont revenus. Le miracle opère et on est surpris, ébahi, enchanté de cette façon virevoltante qu’a Wes Anderson de faire danser autant de personnages (ou de marionnettes…), sans jamais s’emmêler dans les fils. La poésie est intacte et la musique d’Alexandre Desplat contribue à la beauté de ce film.

[youtube id= »3EV2HfywgxI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

A croire que Wes Anderson a encore bien des choses à nous raconter et que son coffre à jouets n’est pas vide. Nous avons hâte de découvrir son prochain film actuellement en post production, « The French Dispatch ». Le réalisateur reste unique dans son genre et est sans doute le seul dans sa partie à émerveiller de façon si intime, juste pour nous.