Dans ma série de billets d’humeur devenue culte, « Hubert a des p*bip*ains de problèmes dans la vie », je souhaitais aborder aujourd’hui : Le 11 Mai.

… Alors qu’hier après-midi, il faisait beau et chaud, je profitais de mon heure allouée pour promener mon chien. Ah non, je n’ai pas de chien, c’est vrai… Bon, reprenons. Je profitais de mon heure allouée pour faire un peu de footing… bah non, non plus, j’ai horreur de courir boudiné dans un pantalon de jogging et encore moins de devoir arborer cette tête hyper concernée par l’entretien de mon corps et de ses fonctions vitales. J’allais travailler, peut-être… Que nenni.

Bon, je reprends… Alors que muni de mon attestation remplie, signée, certifiée sur l’honneur, croix d’bois, croix d’fer, si j’mens j’mange des vers de terre, je profitais de cette heure consentie pour faire un plein de courses et remplir à ras bord mon caddie de produits de première nécessité et de survie (principalement 16 paquets de papier essuyage de fesses triple épaisseur et parfumé au jojoba, 20 kilos de pâtes Barillazani et riz Oncle Benjamin, une palette de Choco BN, environ trois tonnes de yaourts en tous genres et fromage blanc au lait de cactus), tout cela en respectant un mètre de distance avec mes congénères dans la file d’attente, ainsi que partout dans les rayons, malgré le masque ffp3, les gants, la combinaison étanche, les lunettes et un comportement encore plus hostile et agressif envers mon prochain qu’en temps normal.

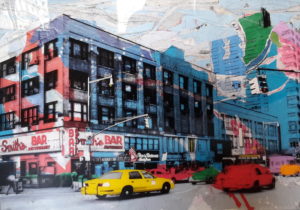

Car oui, je vis à Paris et le Parisien a l’impression qu’est enfin arrivé le Jour J tant attendu où il peut montrer toute l’étendue de son talent, à savoir être une sacré tête de c*bip*n, mais en pire encore… Avant toute cette histoire de grippette qui aurait rencontré Hulk, ça n’était qu’une répétition, un entrainement, en perspective de ce fameux grand jour où il pourra enfin être un super gros co*bip*ard égoïste et l’assumer pleinement, eu égard aux circonstances. Quel bonheur !

Mais ça n’était pas ça non plus, car j’avais déjà fait des courses la veille… Mon frigo et mes placards étaient pleins à craquer et je pouvais tenir ainsi aussi longtemps que tous les sièges d’Arras mis bout-à-bout. Bon alors, c’était quoi, au juste, la raison impérieuse qui pouvait justifier cette sortie ? Non rien, juste une petite ballade… Une simple marche tranquille sur les trottoirs de mon quartier, afin de respirer à pleins poumons un air moins chargé en particules fines et en gaz carbonique, entendre davantage les oiseaux qui chantent le printemps, sentir le soleil sur ma peau.

Tout cela évidemment en prenant soin de m’écarter dès que je voyais un autre quidam comme moi arriver en face, tout en feignant de l’ignorer ; il l’a ? Il l’a pas ? Je ne sais pas pourquoi mais… mais je suis sûr qu’il l’a ! Je le sens ! Mais moi, d’ailleurs, l’ai-je ? Je ne sais pas, je n’ai pas encore été testé. Le serai-je un jour ? Et merde… Mais alors, comment va-t-on savoir ? Il n’en reste pas moins que tous ces potentiels contaminés, je ne pouvais m’empêcher de les regarder de manière suspicieuse, ces quelques rares passants qui me frôlaient pourtant… de bien deux mètres, m’sieur le commissaire ! Car j’étais même à deux doigts d’aller les dénoncer aux forces de l’ordre, pour qu’ils se prennent une prune à 135 euros dans leur face, tous ces fils de p*bip*e. Je suis sûr qu’ils trichent, comme moi. Salauds de confinés !

Mais c’est alors que je me voyais soudain submergé par une vague de panique, de doute, de que sais-je encore, et me voilà rebroussant chemin, gravissant les marches quatre à quatre pour remonter chez moi, dans mon nid d’aigle ; le seul lieu sûr que je connaisse, finalement, cet idéal, ce bunker où je suis peut-être en train de vivre les derniers jours du monde. Haletant, je claque la porte et je m’enferme à double tour. J’ouvre mes placards et mon frigo, certes pour me rassurer, mais aussi pour évaluer combien de temps je peux tenir avant de devoir ressortir, slalomer entre les dangers potentiels, tandis que dehors, le Covid-19 choisit arbitrairement ses prochaines victimes (toi j’t’aime, toi j’t’aime pas, toi j’t’aime, non en fait, j’t’aime pas… allez, tiens, toi, toi, toi pis toi ! euh… moi ?)

Pour faire un point précis sur ma situation, je me mets à compter très précisément le nombre d’objets dont je dispose dans mon bunker, dans le but d’évaluer au mieux la durée potentielle de mon autarcie culturelle… Avec mes milliers de DVD, auxquels on peut ajouter les fichiers de films qui attendent sagement sur mes nombreux disques durs externes ainsi que la flopée de séries en réserve (tiens, je pourrais me faire « L’Homme de Picardie » ?!), je calcule rapidement que je devrais pouvoir encore tenir comme ça jusqu’en 2029… Cette dernière pensée me rassure quelques instants, avant de muter insidieusement en vision cauchemardesque (à moins que ça ne soient les histoires d’écluses et Christian Barbier qui me foutent les boules, je ne sais pas…)

Le confinement, confiner, confit… Cuisse de canard ?? Café, décaféiné, déconfinement… Je déconfine, tu déconfines, nous déconfinons, ils déconfinaient… Que je déconfinasse ? Un temps certain s’écoule avant que je parvienne à me calmer. je ferme les yeux et je relativise. Je me dis qu’il y a pire comme situation que la mienne, qui partage pour l’occasion ma quarantaine avec mon chat. Je pense à « celles et ceux » qui sont obligés de tenir le coup avec des personnes qu’ils ne supportaient déjà plus avant, mais qu’ils ne voyaient finalement que très peu dans une journée. Tous ces couples qui ne peuvent plus se blairer. Ces parents qui meurent d’envie de défenestrer leur progéniture… Oui, tous ces êtres mis pour la première fois dans un contexte inédit, seuls face à leurs pires travers, leurs plus grosses angoisses : les autres. Comme si d’un coup, toutes les pendules du monde se remettaient à l’heure et que les karmas sonnaient la fin de la récré…

Heureusement, pour se rassurer et savoir où on en est, se succèdent sur les chaines d’information en continue, les mêmes spécialistes, les mêmes médecins, qui toutes les heures, et ça depuis le début de « ce petit pépin inopportun », viennent nous expliquer avec le plus grand des sérieux que tout est « blanc ». Le lendemain, les mêmes nous affirment désormais que c’est le « noir » qui prévaut. C’est alors que des fans du professeur Raoult, l’ayant confondu depuis le début avec Jeff Bridges période « Big Lebowski », viennent nous asséner que ça n’est ni « blanc » ni « noir » mais plutôt « gris ».

Là-dessus, v’la t’y pas que la porte-parole de notre cher gouvernement, Sibeth Ndiaye, pour ne pas la nommer, s’en mêle également ; une péronnelle utilisée comme pare-feu, qui vient nous gratifier de sa science infuse et de ses moues arrogantes, nous autres, sombres petites merdes fumantes, à qui on doit vraiment tout expliquer. D’ailleurs, à ce sujet, je me pose une question (en ces temps incertains, il nous vient à l’esprit de drôles de petits défis que l’on se lance à nous-mêmes…) : est-ce que je préférerais attraper le coronavirus (thiz iz ze rizzem of ze night, oh yeah !!) ou bien passer une seule journée dans le corps et l’esprit de la porte-parole de l’état (que ne nous envie pas le Sénégal, soit dit en passant…) ? Challenge intéressant, non ?

Mais il nous reste un espoir ! Regardez dans le ciel ! It’s a bird ?! No ! It’s a plane ?! No ! Superman ?! non plus, mieux ! It’s Emmanuel Macron (prononcez Immanouel Macwon) ! On se régale d’ailleurs de chacune de ses (loooongues…) interventions à base de prompteur et de mine contrite. On s’abreuve de ses mots qu’il aime tant prononcer en suivant à la lettre chaque phrase qui défile devant ses yeux vides, pour nous rassurer, nous cajoler. On se souvient du désormais célèbre « nous sommes en guerre », c’est la merde, c’est la chiasse, c’est pas d’bol, c’est pas moi c’est lui…

Mais… Mais pourtant, tout est sous contrôle, Emmanuel a tout prévu ou presque, car à défaut de masques qui seraient tous partis sur la lune en 1969 avec les gars de la mission Apollo 11, de tests et d’idées, il nous dit que tout est néanmoins verrouillé et que même pas le petit Poucet ne sera laissé de côté, dans cette bataille qu’il livre seul contre l’ignoble virus ! Pardon ? Ah oui, avec bien-sûr aussi le personnel de santé qui file quand même un petit coup de main. Tous ces soldats apparemment prêts à mourir pour le général en chef Immanouel Macwon.

Après le « nous sommes en guerre » scandé façon général Patton, avec en décor de fond un hôpital militaire sur le front de l’Est, le slogan super trendy est désormais « Le 11 mai »… Le 11 mai ! Le 11 mai… Le onzmèèè… Ça claque, ça pulse, ça déménage ! Je 11 mai, tu 11 mai, vous 11 mai… Que je 11 mai, 11 masse ?… 11 mai, le film (par les producteurs de « Youppie, tagada, tsoin tsoin !! »). 11 mai, The new Emmanuel Macron’s fragrance (prononcez fwaguince)… « 11 mai for her and him, Paris ». Le 11 mai, a new world, a new dimencheun (grosse voix de bande annonce de film américain)… Le 11, mais…

… Oui bon, Emmanuel Macron, on l’aura compris, n’est définitivement pas Jupiter mais juste la lune, cet astre mort qui gravite autour de la terre (comme la France autour du monde). Cette lune qui nous fait entrevoir sa face pleine de cratères, sans atmosphère, mais autour de laquelle tous ces obscurs intermédiaires, experts, ministres et communicants (Pintard, Michonnet, Paimboeuf et Poulardin) lévitent en apesanteur. Allez, le 11 mai, fini le confinement, mais au-dessus de nos têtes, toujours et encore ces finement cons… Comme la lune ?

Mais vous n’êtes pas obligés de me croire…