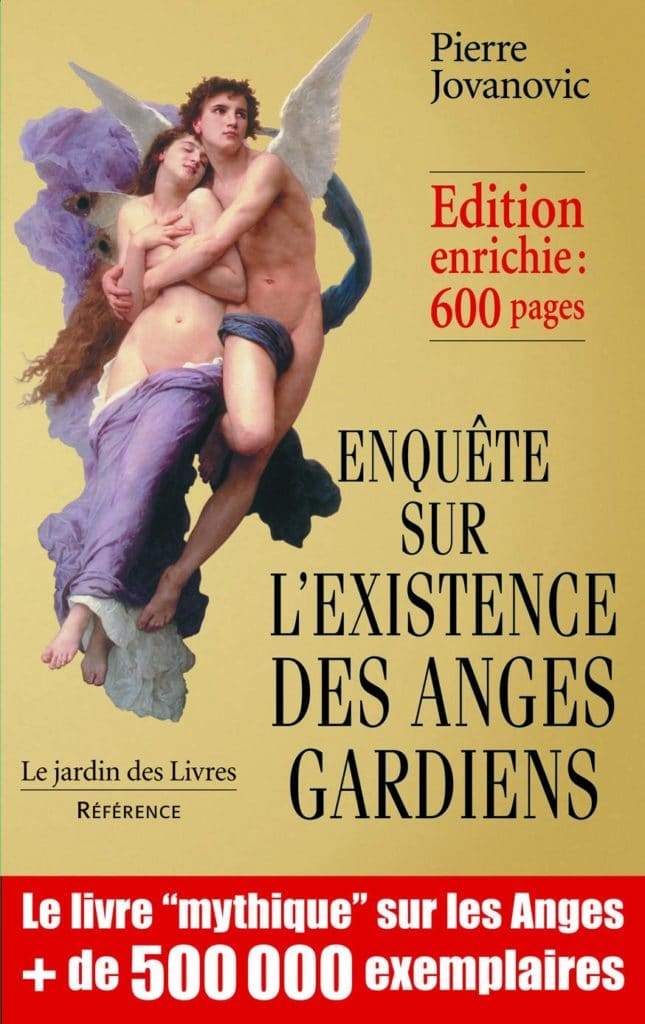

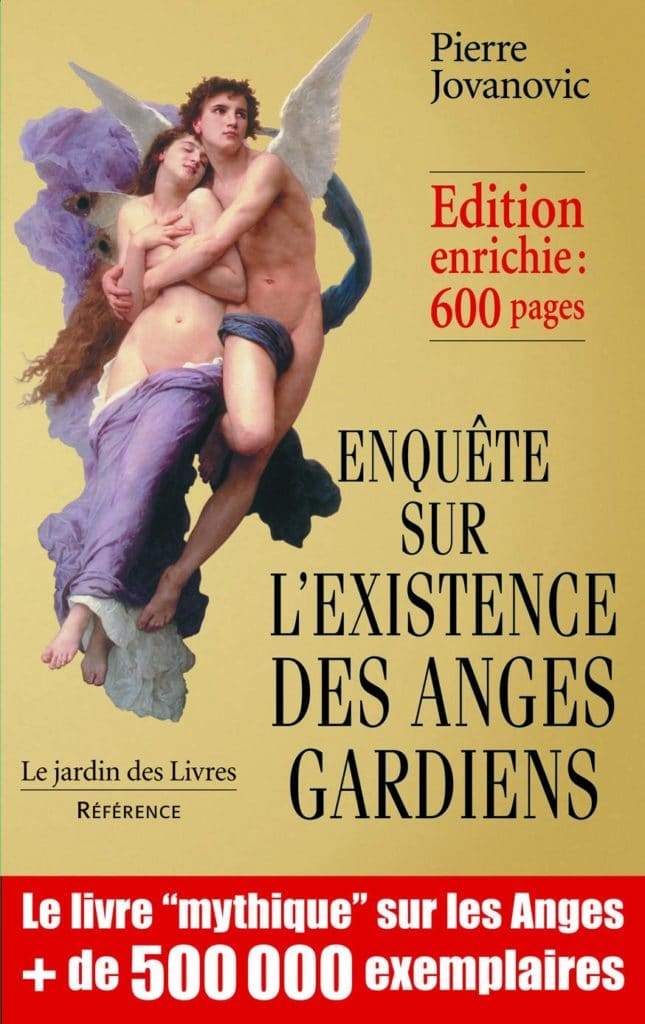

Pierre Jovanovic est journaliste. C’est quelqu’un de franc, d’honnête et de très direct. Il est l’auteur du livre « Enquête sur l’existence des anges gardiens » sorti en 1993 et ré-édité puis enrichi depuis chaque année.

Tout a commencé en 1988 alors qu’il est en voiture près de San Francisco. Sans savoir pourquoi, il se jette soudainement sur sa gauche. C’est alors qu’une balle traverse le pare-brise, exactement à l’endroit de la place passager où il se trouvait. Il s’agit d’un incident courant aux Etats-Unis. Des snipers se postent aux abords des autoroutes et font un carton sur cible vivante.

Pierre Jovanovic raconte cette anecdote autour de lui, un peu comme on le ferait sur le mode : « Vous ne devinerez jamais ce qui m’est arrivé ! ». C’est alors que d’autres collègues journalistes lui racontent des faits similaires : « Comment, au moment même de la mort impossible à éviter, quelque chose d’inexplicable leur avait sauvé la vie, quelque chose qui n’avait pas une chance sur un million d’arriver… ». Puis ce sont des correspondants de guerre, des pilotes. Commence alors une longue enquête de six années, jalonnée de lectures, d’interview, de rencontres. D’abord sur les NDE dans des services hospitaliers comme celui de Garches, puis sur les Anges gardiens. Existerait-il un ange chargé de veiller sur nous ? Pour lui, la réponse est clairement « oui ».

Pierre Jovanovic a accepté de répondre à quelques questions et je souhaite l’en remercier très sincèrement au regard de son habitude de l’exercice.

Instant City : Bonjour, Merci d’avoir accepté de nous accorder du temps. Quelle est votre actualité ?

Pierre Jovanovic : Mon actualité, c’est avant tout ma revue de presse. C’est surtout ça, mon activité depuis neuf ans. De temps en temps, j’ai des livres qui sortent mais c’est surtout la revue de presse qui m’occupe.

Instant City : On vous sollicite depuis plus de vingt ans à propos de votre livre sur les Anges gardiens : est-ce que cela ne vous lasse pas ?

Pierre Jovanovic : Non pas du tout. Ce livre, c’est mon bébé.

Instant City : Comment en êtes-vous venu à prendre la décision de publier ce livre ?

Pierre Jovanovic : Après l’épisode de la balle qui a traversé le pare-brise, j’ai ressenti le besoin de comprendre ce qui venait de m’arriver. Pas sur l’instant même, mais à force d’en discuter avec des confrères, au moment où je me suis rendu compte que des tas d’autres personnes avaient vécu la même chose. Je n’ai pas percuté tout de suite en me disant que ce n’était pas un hasard mais qu’il s’agissait de l’intervention de mon Ange gardien. Comme je l’explique en détails dans le premier chapitre de mon livre, ce n’est que longtemps après que j’ai fait des connexions entre ce qui m’était arrivé et la notion de « Temps suspendu » que vivent par exemple des personnes ayant vécu des expériences de NDE (mort imminente).

« Moi aussi j’avais oublié. Puis après une enquête sur le phénomène de la vie après la mort, je n’ai pu m’empêcher d’établir un rapprochement entre les expériences aux frontières de la mort et ces anecdotes de journalistes, de photographes et de pilotes sauvés in extremis par une voix ou une action inexpliquée » (Extrait)

Instant City : Après la rédaction de votre article sur les NDE pour « Le Quotidien de Paris », vous écrivez dans votre livre que vous avez préféré, pendant un temps, tout oublier. « Cela m’obligeait à trop réfléchir », ditez-vous.

Pierre Jovanovic : J’ai lu et enquêté pendant six ans, après mon épisode de la balle, pour essayer de comprendre ce phénomène. J’ai lu tout un tas de livres plus nuls les uns que les autres. Aucun ne répondait à la question de mon expérience. Car quand une telle expérience vous arrive, il y a de quoi vous poser des questions toute votre vie. On vit dans un monde actuellement où tout est expliqué par la science ou par les nouvelles technologies. Accepter qu’il puisse exister une autre réalité, ça n’a pas été évident. C’était difficile pour moi. J’ai lutté contre cette idée. J’ai même pensé que j’étais devenu fou. J’en ai parlé à un prêtre…

« Un homme souriant d’une trentaine d’années (..) Quand je voulus l’orienter sur les anges, le frère X m’arrêta. Il se leva, signifiant la fin de l’entretien et me dit : « Les Anges, les apparitions de la Vierge et toutes ces stupidités, je n’y crois pas. » (Extrait)

Pierre Jovanovic : … alors que ce prêtre était censé être le représentant de cette dimension sur terre. Je pensais faire de mes notes un livre de 200 pages maximum qui n’intéresserait que 3 000 personnes.

Instant City : Ca n’a pas dû être facile à l’époque de convaincre un éditeur avec un tel sujet.

Pierre Jovanovic : Ca n’a pas été facile du tout, croyez-moi, de proposer le manuscrit à un éditeur car c’était un sujet qu’ils ne connaissaient pas. J’ai essuyé le refus d’une dizaine de maisons d’édition qui s’en sont mordu les doigts ensuite. C’était compliqué d’expliquer qu’il y avait une façon différente d’écrire sur la spiritualité. A l’époque, il fallait que ce soit un curé qui écrive sur ce genre de choses, sinon c’était impossible à accepter.

Instant City : Est-ce facile d’assumer vis à vis de sa famille, de son entourage, de ses collègues de travail, des journalistes etc… que l’on croit que les Anges gardiens existent bel et bien ?

Pierre Jovanovic : Au début, je pensais qu’on allait me prendre pour un dingue. Pourtant je ne me cachais pas. C’était un sujet qui me passionnait. J’en parlais ouvertement avec toute personne voulant m’entendre. Je pensais que tous mes collègues allaient se moquer de moi, sans parler de toutes les attachées de presse de Paris. Je m’en moquais. Je n’ai pas peur du « qu’en dira-t-on ». De fait, plein d’autres journalistes sont venus me raconter leurs histoires d’Anges gardiens. Le livre a ouvert une porte. Il a validé des choses que des millions de personnes avaient elles-mêmes vécues. Cela fait maintenant trente ans qu’on étudie les NDE. On ne peut plus nier les preuves scientifiques accumulées par des dizaines de milliers de médecins, dont nombre d’entre eux ont écrit sur le sujet. Cela ne relève plus seulement du simple domaine de la foi. Quand vous avez par exemple des pilotes d’Air France, des médecins qui disent tous la même chose, vous ne pouvez plus le nier. On n’est plus comme autrefois dans la crainte. Aujourd’hui les gens parlent ouvertement de ce sujet dans les hôpitaux. Médecins et infirmières parlent des expériences de mort imminente de leurs patients. 90 % des personnes ayant lu mon livre se disent ébranlées et retrouvent la foi. Des musulmans qui ont lu mon livre se convertissent. Cela vous donne la dynamique de ce livre.

Instant City : Ne souhaitez-vous pas répondre aux arguments de vos détracteurs ?

Pierre Jovanovic : Je n’ai aucun souci avec le fait qu’on se moque de moi. Je ne cherche à convaincre personne. J’ai écrit pour moi, pour mettre noir sur blanc l’ensemble des connaissances accumulées sur le sujet au cours de ces six années de lecture, d’enquête et de recherches sur un thème qui me passionnait. Je suis ravi des effets positifs du livre mais, encore une fois, je ne cherche à convaincre personne. Je fuis tous ceux qui vous disent : « je vais vous convaincre ». Je crois que le destin de chacun est suffisamment long pour trouver rapidement confirmation de ce domaine dans des moments de douleur ou de perte.

Instant City : Parlons de votre rencontre avec le docteur Kübler-Ross, pionnière des soins palliatifs et de l’accompagnement des personnes en fin de vie.

Pierre Jovanovic : Il y a eu beaucoup d’autres rencontres. Le docteur Kübler-Ross en est une. Elle m’a donné un certain nombre de cas stupéfiants. Son approche et son expérience m’ont aidé. J’ai retranscrit la totalité de mon entretien avec elle dans mon livre. Après quarante ans d’expériences aux frontières de la mort, elle a eu le temps d’en faire le tour. Elle-même a vécu une expérience colossale sans accident. Elle est passée de l’autre côté et a vu toutes les personnes qu’elle avait accompagnées au long de sa carrière vers l’autre dimension.

Instant City : En postface, vous conseillez à vos lecteurs de parler régulièrement à leur Ange gardien : « Si vous lui demandiez tous les matins de vous guider et de vous conseiller au cours de votre journée, alors seulement cette connexion pourrait s’établir ». Comment fait-on pour parler à son Ange gardien ?

Pierre Jovanovic : Parlez-lui à haute voix, mettez-le au défi de vous prouver qu’il existe chaque jour. Quand votre Ange commence, il use de plusieurs moyens pour vous faire comprendre son message. Vous le comprenez par des signes, des synchronicités incroyables ou des rêves.

Après cinq ans de lectures et neuf mois de rédaction, Pierre Jovanovic termine cette incroyable aventure de la rencontre avec l’Ange gardien par ces mots : « Ce livre avait pour ambition de convaincre (tiens, tiens), mais hélas je ne sais guère si j’ai atteint mon but et je me garderais bien de vous conseiller, comme San Antonio, que si vous ne croyez pas à l’efficacité de l’Ange gardien après ça, vous n’avez qu’à rapporter ce bouquin à votre librairie, afin de l’échanger contre un livre de cuisine ».

Un grand Merci à monsieur Jovanovic pour le temps accordé à cette interview.

Interview par Anne Feffer pour Instant City.

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Jovanovic Officiel

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Revue de Presse