Dans la série « Hubert a de gros gros problèmes dans la vie », aujourd’hui une question fondamentale est posée : « Et si le sac à main se portait sur la tête ? »

C’est un phénomène culturel et comportemental qui existe depuis l’invention de cet accessoire de maroquinerie, destiné en théorie à la gente féminine. On a tout de suite en tête les années 50-60, avec ces femmes coquettes, façon Mad Men, ou bien ces héroïnes hitchcockiennes qui exhibaient des micro-sacs munis de anses, accrochés à l’avant-bras légèrement infléchi, avec à son extrémité, la main tenant nonchalamment une paire de gants. Ce maintien relevait toute la silhouette, avec la robe coordonnée et le chapeau inclus. C’était structuré, géométrique, sophistiqué, imparable. Autant d’images caractéristiques et surannées que l’on se plaît toujours à revoir aujourd’hui, dans tout ce qui exploite cette époque.

Depuis quelque temps, soit un demi-siècle plus tard, cette manière désuète de tenir un sac à main que j’appellerais donc pour l’occasion, « Le Porté Main », a refait son apparition. Stupeur et surprise générale. Oui, quoi, pourquoi, comment, pardon, qui ? Nostalgie d’une époque ultra-codifiée, quand la différence entre les femmes et les hommes était donc surlignée à tout point de vue, mimétisme temporel singé ou bêtement réévalué ? Il se trouve que ce qui était anodin, standard dans ces années-là pour les femmes citadines, est réinterprété de nos jours en toute désinvolture, et ce, malgré toute cette eau qui entre-temps a coulé sous nos ponts.

Je parle de la femme émancipée de cette fin des années soixante, puis de la femme qui avorte, de celle qui prend la pilule, qui travaille, qui vote, de la femme qui divorce et qui n’a donc plus besoin de ce colifichet, ne pouvant contenir de toute façon qu’un tube de rouge à lèvres, un fard à paupière et un micro porte-monnaie. Pour tous ces féministes courroucés, l’objet incriminé est le symbole abject de l’avilissement, de la stigmatisation et l’enfermement de la femme dans le rôle d’une potiche guindée.

Ce même objet qui pour certains autres messieurs aussi est à jamais indissociable de la femme. Cette femme, qu’ils idéalisent en la conceptualisant jusqu’à l’abstraction, l’alignant parmi d’autres mots clefs de leur propre moteur de recherche. Séduction, coiffure, sein, escarpin, jambe, rouge à lèvres, blonde… Analogie suggestive, fantasmée et fétichiste. Vision définitive de ce que doit être une femme… Ou leur maman ?

Relayé pendant trois décennies à l’usage exclusif des grand-mères ou de Madame de Fontenay, le sac à main redevient d’un seul coup furieusement tendance courant 2000. Un ou deux panneaux publicitaires plus tard, il suffira d’une happy few aperçue dans la rue avec, pendouillant à son bras, l’un de ces articles de la marque OhLaLaCéboCécher, ainsi qu’un affolement général dans toutes les rédactions des magazines de mode, et Hop La ! Le rouleau compresseur de la fatalité se met en marche. Ce qui est d’abord un désir, une envie, devient caprice puis se change en nécessité, en obligation et enfin, le stade ultime de la névrose, l’obsession morbide, un but dans la vie. Si la Rolex pour le mâle était le signe incontestable de sa réussite (avec gros pénis en option), le sac griffé inabordable en serait l’équivalent pour la femme.

Mais revenons sur l’attitude et la façon de tenir le dit objet. Mal arboré, cela peut s’avérer désastreux pour celles ou ceux qui tenteraient d’en faire une attitude chic. Premier problème de taille, avec le temps, les sacs à main se sont agrandis tandis que les cerveaux, eux, rétrécissaient. On peut donc à loisir croiser dans les rues des jeunes filles qui semblent s’être jetées avidement sur ce qu’elles ont cru être la nouvelle tendance ou le comble du swagg, sans réfléchir au préalable au le sens même d’une telle démarche.

Dès que toutes celles qui ont obtenu une longueur de cheveux suffisante et assimilé après un long travail de recherche devant leur miroir les mouvements adéquats pour faire vivre leur double capillaire… ou d’autres encore qui ont appris le maintien, l’élégance et la sobriété en regardant studieusement à la télévision Les Anges Ch’tis de Marseille à Miami, peuvent donc déjà passer à un stade supérieur et s’exercer avec n’importe quel genre de placébo, qu’il soit en plastique, en toile ou autre, petit ou démesuré, en attendant d’avoir un vrai. Elle le laissent ainsi pendre à l’avant-bras toujours infléchi, et à la place de la paire de gants dans la main, désormais, un smartphone dans sa coque protectrice aux mille couleurs de l’arc en ciel.

Notre époque en est rendue à un tel niveau d’absurdité en tout genre et d’ignorance crasse que sur ce seul exemple du sac à main, il est aisé, par exemple, de voir une jeune fille en survêtement qui, à défaut de posséder un de ces coûteux sacs, n’en exploite que le maintien avec un simple sac en plastique rempli des achats effectués dans un magasin. En province, on dit poche : « je peux avoir une poche pour mettre mes courses, s’il vous plait ?! »… Y en a qui disent aussi pochon… Oui, c’est comme chocolatine, là… Mais bon…

Cette caricature involontaire où l’on joue à la « madame » a pourtant un avantage évident, celui de muscler le long supinateur, biceps et triceps, avec au bout d’un mois, comme résultat, un bras hypertrophié… (cocasserie). Alors, forcément, à un moment donné, ce phénomène exponentiel va dépasser le cadre fillette-fifille-dadame pour se retrouver aussi chez certains jeunes hommes (oh), envieux sans doute de cette exclusivité féminine. Et là, l’ineptie monte encore d’un cran. Allez, deux…

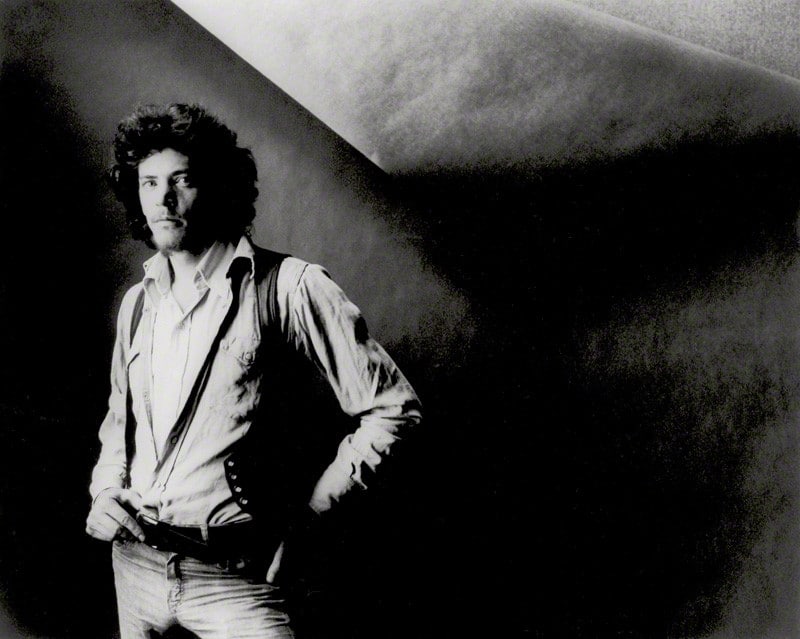

Avec le petit Trench ceinturé jusqu’à l’asphyxie, le cheveu court plaqué sur le côté, la silhouette slimmy, les joues creusées et la démarche rapide et saccadée de celui qui n’a pas que cela à faire dans la vie, tous ces vendeurs de grandes enseignes ou de boutiques de luxe, qui ont dégoté tous ces gros sacs en cuir de marque pour une bouchée de pain à des soldes presse ou à des ventes privées, arborent donc leur Prada, Gucci et autres Tom Ford au bout du bras en équerre, abolissant ainsi tout critère de jugement et définitivement toute limite.

Mais non, il y a sûrement une autre explication, une vérité plus terrible encore. Peut-être qu’ils ne peuvent pas faire autrement parce qu’on les y a tout bonnement obligé. Qui ? Eh bien ces malfaisants qui retiennent leur mère en otage, avec comme seule condition pour leur remise en liberté l’obligation de porter dans la rue, à la vue de tous et de sotte façon, un gros sac à main encombrant, sachant que s’ils ne coopèrent pas, les mamans seront torturées, violées puis exécutées de la pire manière (l’ordre de cette horrible description peut être bien entendu inversé).

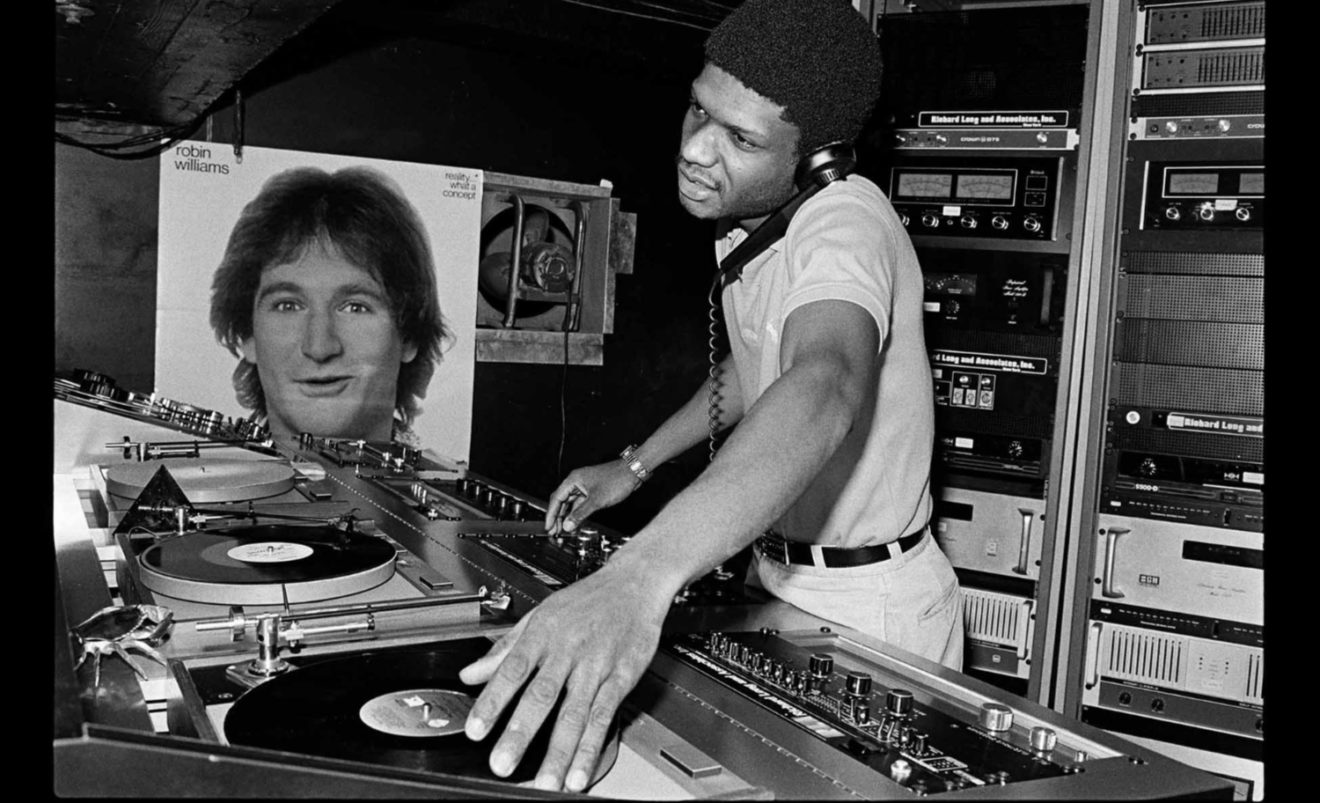

Petit rappel sur l’évolution de l’aspect de cet ustensile sur trois décennies, ainsi que son déplacement géographique sur le corps de son ou sa propriétaire. Tout d’abord, les années 80, avec le sac à dos qui comme son nom l’indique, se positionne… Et oui sur le dos. Dans les années 90, il va se porter en bandoulière et migre alors sur le devant du corps ou sur le côté. Il est communément appelé DJ Bag dans le Marais (à Paris) et Besace (à Saint-Cloud)… Pouvions-nous imaginer que dans les années 2000, ce sac finirait son périple anatomique pendu de manière aussi saugrenue au bout des avant-bras ? « NOOOOON !!! » (foule en colère ralliée à ma cause). Quoi qu’il en soit, on sait maintenant que le ridicule ne tue pas, car si c’était vrai, cela ferait belle lurette que la terre serait devenue un vaste désert.

Il resterait bien une dernière possibilité pour porter son cabas, sa gibecière, son bagage, son sacotin ou que sais-je encore… Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le dire. Allez d’accord, si vous insistez… Là, maintenant, en avant-première, pour peut-être une prochaine mouvance, une nouvelle attitude cool à adopter, une façon, « La Façon » qui ferait que, Ah oui, c’est ça ! Le porter… sur la tête ! Bah, c’est une technique que j’ai en fait chipée à ces femmes ou à ces hommes qui dans certains pays du monde transportent de l’eau ou des choses lourdes ainsi. Un moyen traditionnel, immuable et efficace qui offre paradoxalement à celle ou celui qui l’utilise, une silhouette particulière, une allure altière et gracieuse.

Imaginez ce spectacle dans les rues de nos villes, femmes et hommes avec leurs vies sur la tête, leurs nécessités, leur but. Et enfin, l’élégance…

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot

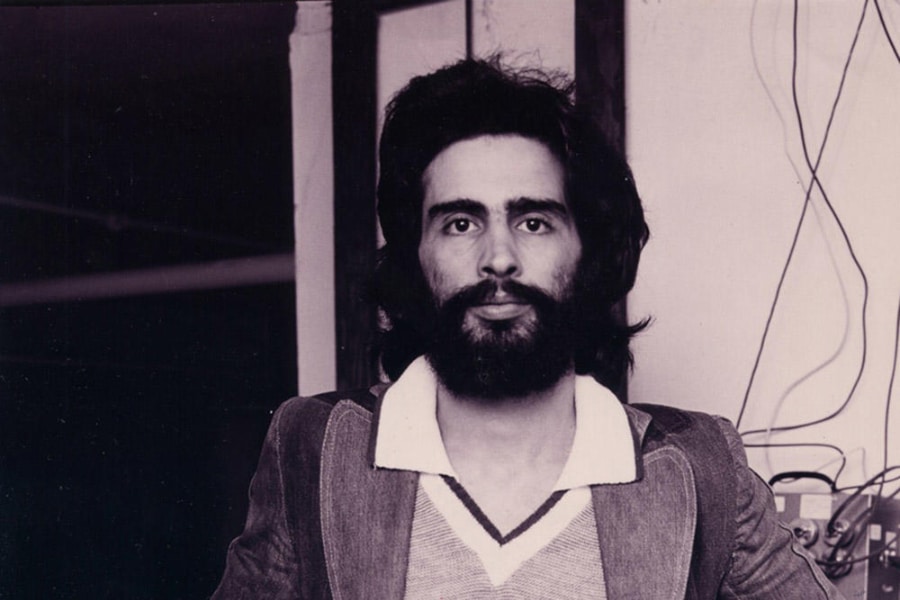

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images