Mardi 15 février. J’arrive devant un immense portail vert en fer forgé, quelque part dans une rue de Levallois-Perret. Charlotte Angeli m’attend pour une interview. Nous avons découvert cette artiste-peintre quelques mois plus tôt, lorsque nous avions rencontré son père : Daniel Angeli, paparazzi des années Bardot, Newman, Jagger, Lennon, Taylor, puis Deneuve, Gainsbourg et de tant d’autres stars. Elle nous avait bluffés par son talent, son authenticité et cette formidable histoire d’amour familial devenue aujourd’hui une marque de fabrique. Car l’histoire de la fille ne peut s’écrire sans celle du père, même si Charlotte a un prénom qui n’a pas attendu après le nom de son père pour être connu et apprécié. Elle ne peut pas s’écrire non plus sans celle de ses grands-parents : Odette, la grand-mère paternelle et Bernard son grand-père maternel, tous deux peintres également.

« Petite, je baignais dans ce milieu d’artistes. A la mort de mon grand-père, ma maman a retrouvé parmi ses toiles la toute première peinture que j’avais faite et que mon grand-père avait conservée précieusement. »

Une jeune fille sur la plage en robe bleue balayée par le vent, tenant son chapeau pour ne pas qu’il s’envole. Ce même tableau qu’elle a conservé et qu’elle me montre aujourd’hui parmi ses trésors. Devenue étudiante, Charlotte fait une école de stylisme et étudie l’histoire de l’art. Ce qu’elle aime, c’est la matière et les couleurs. Son rêve : une carrière à l’international. Pour l’heure, un foutu code nous sépare encore. Charlotte vient à ma rencontre et nous sommes heureuses de nous serrer à nouveau dans les bras. Elle me guide à travers une cour, puis me fait entrer dans un immense loft aux murs très hauts et au plafond de vitres. Le père photographe et la fille artiste-peintre se sont trouvés là un écrin digne de leur talent pour abriter leurs œuvres.

« Toute la famille s’est installée là début janvier. Mon père, ma grande sœur Caroline, ma mère et moi. Tout le monde participe au projet, chacun selon ses compétences. Il y a aussi mes deux frères, 17 et 20 ans. Ils viennent un week-end sur deux. »

Le projet dont parle Charlotte, c’est un espace pour stocker et conserver les œuvres, un autre pour les exposer et encore un autre pour travailler : un atelier pour peindre, un bureau pour gérer l’administratif. Il y a du pain sur la planche ! L’espace est immense. Au sol, du béton ciré gris. Au milieu de l’immense loft, quatre colonnes de béton peintes en gris et terminées par des moulures. D’immenses murs blancs très hauts, parfaits pour exposer des tableaux ou des photographies, et en guise de plafond, une incroyable verrière. Un paradis pour artistes… Cette immense pièce est divisée en plusieurs blocs : un coin bureau équipé d’un ordinateur pour l’administratif mais aussi pour regarder, trier, scanner les photos de Daniel. Un showroom pour exposer les œuvres du père et de la fille, un atelier pour peindre. Une nouvelle année, un nouveau projet et un nouveau départ pour toute la famille. Exaltant.

« Papa et moi sommes des artistes. Nous passons beaucoup de temps, moi à peindre et papa à trier et choisir ses photos. Nous n’avons pas le temps de travailler notre communication, de gérer les appels, de répondre aux demandes de rendez-vous, d’expositions ou d’interviews. Nous recevons énormément d’appels et de messages. Il fallait du monde pour s’en occuper. Nous avions besoin d’un agent pour mettre en avant notre travail, vendre les œuvres. Sans parler de toute la logistique de la vie quotidienne. C’est une vraie PME familiale. »

Cet agent, c’est Elisa, la mère. Et à la gestion administrative on trouve Caroline, la sœur, également présidente du Fonds de dotation.

« Ma mère a un rôle très important : c’est notre fée Clochette. Elle connait toutes les histoires des photos de mon père. Elle porte un regard particulier sur la carrière de papa. Elle a vécu avec lui. Elle sait beaucoup de choses qui peuvent aider dans la mise-en-scène des photos. »

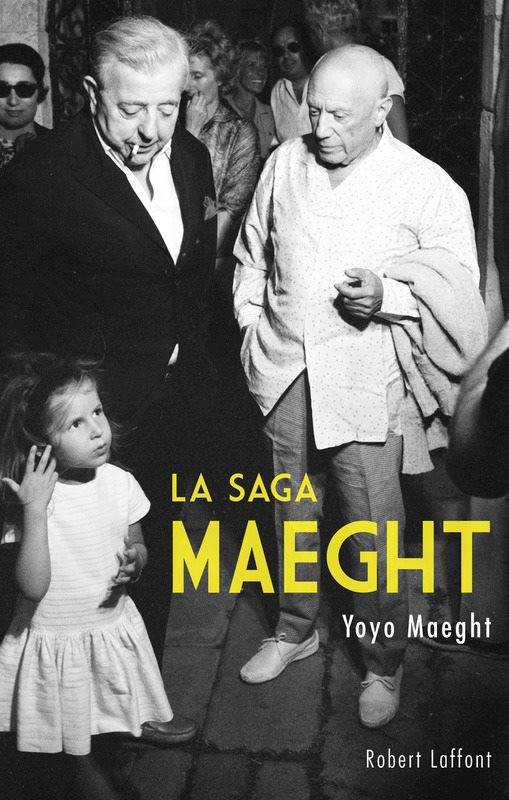

L’idée, c’est la suivante : Daniel Angeli, le père, a pris près de 50 millions d’images. Ces images représentent un patrimoine énorme que la famille souhaitait préserver. Pour cela, elle a créé un fonds de dotation. Un cadre juridique plus léger que celui d’une fondation et qui permet, de façon non lucrative, de développer et d’exposer ce trésor. Il s’agit à la fois de protéger et de faire connaître l’oeuvre de Daniel Angeli. L’utilisation ou le prêt des photos sera conditonné au versement d’une subvention, un don, qui servira à financer le fonds.

« L’idée est de trier les photos par séries. Par exemple « Les peintres », « Les acteurs », « Saint-Tropez », « Saint Bart », « Les nones »… Dans chaque série, on visionne les photos à la recherche d’images inédites qui n’ont pas été montrées ou publiées à l’époque. Papa visionne les planches contact et les négatifs. Il sélectionne une image forte. On scanne, on envoie au labo, on fait imprimer. Certaines photos restent « pures » : elles seront exposées en tant que photos, telles quelles. D’autres seront peintes. Nous avons la chance de disposer, avec ce fonds de 50 millions d’images, d’une source intarissable sur tout un tas de thèmes. L’oeuvre de notre père, ce n’est pas que du « people ». Il y a du vrai reportage photo. Papa avait pris des photos de la cité Falguière, d’une prison, sur des tournages de films, ou encore lors d’un voyage au Cambodge pour l’UNICEF. Il appelle ça « faire du sujet » ou « la vie ». Ce sont des idées de thèmes à travailler. »

Une sonnerie de porte interrompt notre discussion. On vient livrer un meuble-vitrine dans lequel seront exposés des appareils photo et divers objets appartenant à Daniel Angeli. Dans un angle de la pièce, à côté d’un piano blanc, trône un mannequin habillé d’une veste baroudeur, sac de photographe reporter sur l’épaule, appareil photo autour du cou et chapeau sur la tête. Le décor du showroom prend forme. Elisa, Charlotte et Caroline, mère et filles, installent le nouveau meuble contre l’un des hauts murs blancs. Mon regard s’arrête sur une peinture de Charlotte posée contre un pan de mur. Sur une photographie de Paul Newman arrivant en gare de Cannes pour le festival prise par Daniel, Charlotte a peint des marguerites, le pull en rouge et des lettres : « 6h00 du matin. Gare de Cannes » et cette phrase : « de l’influence des rayons ANGELI sur le comportement des marguerites ». Après une petite discussion entre elles sur la position des étagères et la couleur des ampoules d’éclairage, le travail reprend comme si de rien n’était. Elisa passe un coup de fil à Mylène Demongeot, marraine du Fonds de dotation, pendant que Charlotte répond à une interview et que Caroline m’explique le fonctionnement de la PME familiale. Puis Charlotte m’explique sa toile :

« Chaque pièce est unique. Elles ne portent pas de nom mais elles ont chacune une histoire. Aucune œuvre ne sera refaite, sauf si j’ai une demande particulière : à ce moment-là, ce sera forcément le même thème, mais traité avec une photo différente (la précédente ou la suivante de la même série, par exemple) et à un autre format. Les œuvres sont répertoriées en fonction de leur thème, de la personnalité représentée sur l’image, comme ici la « Newman sortant du train ». Paul Newman était attendu au Festival de Cannes pour accompagner sa femme Joan Wodward qui était à l’affiche du film que lui-même avait réalisé, « De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites » en 1972. Mon père a eu une info : il n’arriverait pas à l’aéroport, mais en train à 6h00 du matin en gare de Cannes. C’est comme ça qu’il a pu le shooter. Il a été le seul à avoir des images ! »

« Chaque œuvre tire des éléments de son histoire : les marguerites rappellent l’affiche du film sur laquelle Joan Woodward se tient au milieu d’une prairie. Le titre, « 6h du matin gare de Cannes », parce que papa est allé le paparazzer ce jour-là, à son arrivée à la gare. Le titre « de l’influence des rayons gamma » me fait penser aux noms des trois grosses agences de presse de l’époque qu’étaient Gamma, Sipa et Angeli ; c’est pour ça que j’ai mis Angeli à la place de Gamma. La veste rouge rappelle le manteau rouge de l’actrice sur l’affiche. « No Way » c’était déjà sur le train « Access ». Cela signifie : ne venez pas par là ; c’est une grosse expression chez les stars. Cette année-là, Paul Newman avait refusé toutes les séances photo. Mon père a été le seul à réussir à capturer cette arrivée à la gare. »

Les premières œuvres de Charlotte concernant ce projet ont été vendues cet été à Saint-Tropez. Charlotte en avait apporté quelques-unes afin de faire une sorte de test pour savoir si son travail allait plaire au public. Lors d’une interview de Daniel Angeli sur la plage, alors qu’il était venu présenter son livre de photos au salon du livre de Roquebrune-cap-Martin, on dispose ces œuvres en guise de décor d’arrière-plan. Daniel Lagrange, directrice de l’Hôtel de Paris, un prestigieux palace 5 étoiles, demande aussitôt la série entière, douze tableaux, pour les exposer dans le hall de l’hôtel.

« Elle m’a dit : « vous êtes à l’aube de votre naissance. Vous avez un talent incroyable ». Les œuvres étaient en expo-vente. On a eu pas mal de retours. Beaucoup de monde voulait nous contacter après ça pour nous passer des commandes, nous faire des propositions d’expositions, écrire des articles. Il a donc fallu créer des sites officiels où nous joindre sur les réseaux sociaux, facebook et instagram, puis trouver quelqu’un pour alimenter ces pages avec notre actualité. Nous avons commencé à recevoir pas mal de messages auxquels il fallait répondre. C’est ma sœur Caroline qui a pris cet apect-là en main. »

Charlotte est ensuite contactée, par l’intermédiaire de Mylène Demongeot, marraine du Fonds de dotation, par la Fondation Brigitte Bardot. Cette dernière organise une vente aux enchères destinée à ramener des fonds pour la Fondation, une vente animée par Mylène Demongeot, Henri-Jean Servat et le commissaire priseur de la salle de vente Rossini. Le principe : un artiste sélectionné offre une de ses œuvres sur le thème « Brigitte Bardot » à la Fondation pour la mise aux enchères. Charlotte et Daniel proposent une œuvre sur une photo de Brigitte à la Madrague prise par son père, « Brigitte Bardot sur le ponton de la Madrague à Saint-Tropez », d’après une photo de Daniel Angeli (Technique mixte sur toile. 100 x 150 cm, vendue 4 000 euros le 5 novembre 2016)

« On reconnaît le village de Saint-Tropez, village que j’ai placé à l’envers comme si Brigitte Bardot y songeait, comme dans une bulle de bande-dessinée. J’ai refait les matelas typiques et très connus de la Voile Rouge, la mythique plage privée de Pampelonne à Ramatuelle. Brigitte avait ces matelas de Paul, le patron des lieux. Et le Vichy pour les robes Vichy bien connues de Bardot. Depuis cette vente aux enchères, je suis rentrée au Art Price, un peu comme une société quand elle entre en bourse et de fait, peut être cotée. »

Plusieurs éléments font le caractère unique du travail de Charlotte Angeli. Tout d’abord, il y a le support : une photo originale, unique, prise par son père, Daniel Angeli. Puis il y a le travail de mise-en-scène ; chaque photo possède son histoire. Une histoire racontée par Daniel ou Elisa : ce jour-là, dans ces circonstances particulières, il s’est passé telle ou telle chose. C’est à partir de ces anecdotes que Charlotte imagine sa peinture par-dessus la photo. Et c’est ce troisième élément qui est également important.

« Je n’ai droit qu’à un seul essai. Je ne peux pas me permettre de me tromper car la photo a été imprimée et cela a un coût. Lorsque je mets mon premier coup de pinceau, puis tous les autres, il faut que je sois sûre de moi. Je ressens alors de la peur. Peur de gâcher le travail de mon père, d’écraser sa photo. Mais c’est une bonne peur. Certaines photos me rappellent une histoire et mon histoire à travers mon père. Quand je vois une photo de mon père, vierge, je me dis « waow ». Je me replonge dans l’histoire, je réfléchis quelques jours, je fais des esquisses, des croquis et après je me lance. Il y en a qui sortent tout de suite et d’autres qui sont plus ou moins longues, qui mettent plus de temps et pour certaines techniques de travail, ça peut mettre des heures. Pas le droit de rater mais souvent les plus grandes erreurs ont fait les plus grands tableaux. Renverser un pot de peinture, par exemple, qui au rinçage donnera un effet. Une fois fini, je trouve que c’est bien, c’est un beau mélange de deux talents qui s’entremêlent. Ca matche parce que je suis la fille de mon père. Je ne suis pas déçue en général, même si je n’ai pas une grande confiance en moi. »

Mais ce dont Charlotte est la plus fière, c’est d’avoir donné une seconde vie au travail de son père.

« Le monde de l’Art est demandeur d’anecdotes et de légendes sur les stars. Cela permet d’offrir une nouvelle vie aux photos de mon père. Mes peintures permettent également de porter un regard nouveau sur ces images. Bien sûr, on utilise pour le moment des photos connues afin d’attirer le public et les investisseurs amateurs d’art ou collectionneurs. Mais dans un second temps, nous aimerions au contraire faire vivre toutes les photos encore inconnues qui dorment dans des cartons et qui sont pourtant dix fois plus fortes émotionnellement parlant. Je suis fière de sa carrière, de sa manière de capter les choses, de la chance qui l’a poursuivi. Je suis fière de l’avoir retrouvé car cela a fait naître ce projet. Je suis fière qu’on arrive à partager tout simplement ensemble. Le lien qu’on voit sur la photo a toujours existé mais on a chacun de la pudeur et mêler nos passions plutôt que nos sentiments personnels me semble une bonne idée. On est artistes, on n’est pas comme les autres, on a du mal à exprimer nos sentiments autrement que dans notre art. Alors, de ce coté-là, on se comprend bien. Il me laisse totalement m’exprimer. Il ne regarde plus du tout ce que je fais sur ses photos comme ça pouvait être le cas au début. J’ai maintenant carte blanche. On communique sur l’histoire de la photo avant de peindre. J’ai besoin de parler avec lui de l’image. Ensuite, je vais faire des recherches sur l’histoire du personnage : je me renseigne sur sa biographie, sur son parcours, je fais des croquis et je réfléchis sur le matériau à utiliser. Petite fille, j’étais frustrée de ne pas pouvoir dessiner, alors j’ai créé des techniques qui me sont personnelles et le dessin me vient petit à petit. J’utilise également la coulure dans mes peintures. La coulure, il faut la maîtriser. Elle doit être droite et nette. Ce n’est pas couler pour faire couler. J’ai toujours signé comme ça. Je préfère que mon passé coule… Il y a une vraie expression, c’est un peu le temps qui s’écoule, pour moi ça marque quelque chose profondément, c’est mon sablier, le temps qui passe. Ce qui est compliqué ; c’est que je ne peux utiliser la photo qu’une seule fois. Je ne peux pas faire d’essais, puis tout effacer. Je n’ai droit qu’à une seule chance. C’est pour cette raison que je dois bien me préparer avant, savoir exactement où je vais et ce que je veux faire avant de me lancer. »

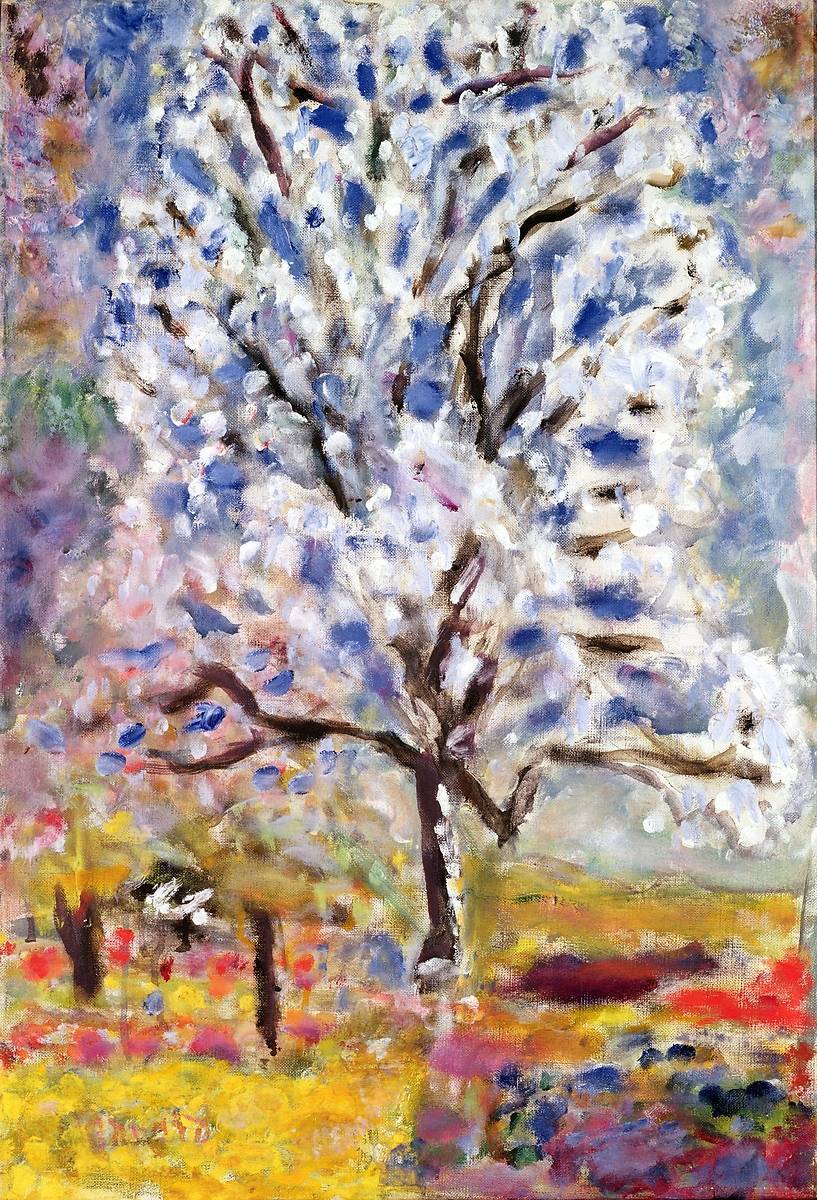

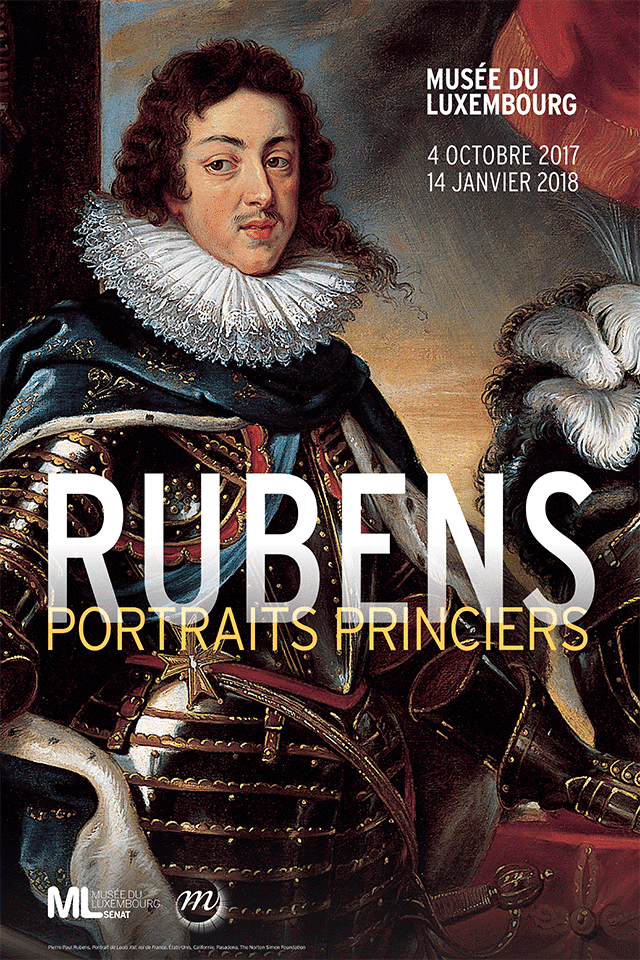

Charlotte Angeli est pleine de projets : plusieurs de ses toiles ont été sélectionnées pour une expo à Saint-Barth, des commandes de particuliers à honorer, une expo sur le thème de la cité Falguières à préparer et un projet sur les peintres photographiés par son père comme Dali, Miro, Chagall, Buffet, Fujita, Baltus, John One… Quant à Daniel Angeli, il n’est pas près d’être à la retraite : il vient d’être sélectionné dans le cadre d’une expo sur Steeve Mc Queen – le bikini – et une rétrospective de son travail dans le quartier du Marais pour cet été. Comment voit-elle son avenir ?

« Je ne me projette pas du tout. Je rêve de création, c’est tout, c’est mon seul objectif. Je suis perchée dans ma peinture. Si je ne crée pas, j’étouffe. Le seul rêve que je pourrais avoir, ce serait des expos à l’international. Tu rencontres des gens, tu t’inspires. C’est la vie qui m’inspire : les plis d’une serviette sur la tête d’une femme qui s’est lavé les cheveux, un passant. Chaque fois que je voyage, je reviens avec des milliers d’idées… Je déteste la routine. J’aime faire des choses nouvelles. Je me dis que l’art c’est trop « open » pour faire toujours les mêmes choses. Avec Charlotte, on ne se dira jamais : « tiens, ça c’est Charlotte », on ne reconnaitra jamais une de mes oeuvres. A force, tu as toujours « une patte », mais les tableaux ont changé. Je ne vais pas faire que de la coulure. J’apprends à faire des choses, donc il y a des techniques qui apparaissent au fur et à mesure dans mon travail. En ce moment je suis dans le point. »

Le destin est en marche. Les photographies de Daniel sont de plus en plus demandées, pour illustrer un sujet de reportage, pour un décor d’hôtel ou de cinéma, pour une publicité, ou plus simplement une exposition ou un livre. Les toiles de Charlotte sont elles aussi de plus en plus courues, par des particuliers ou pour des expositions. Du travail en perspective dans ces nouveaux locaux où ateliers côtoient archives, laboratoire et bureaux. Les journées s’annoncent bien remplies en cette nouvelle année 2017 pour un avenir qui lui s’annonce radieux. La photo de paparazzi est définitivement entrée dans le monde de l’Art.

Vidéo de Charlotte en train de peindre :

https://www.facebook.com/angelicharlotteofficiel/videos/188641138276696/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Charlotte Angeli Officiel