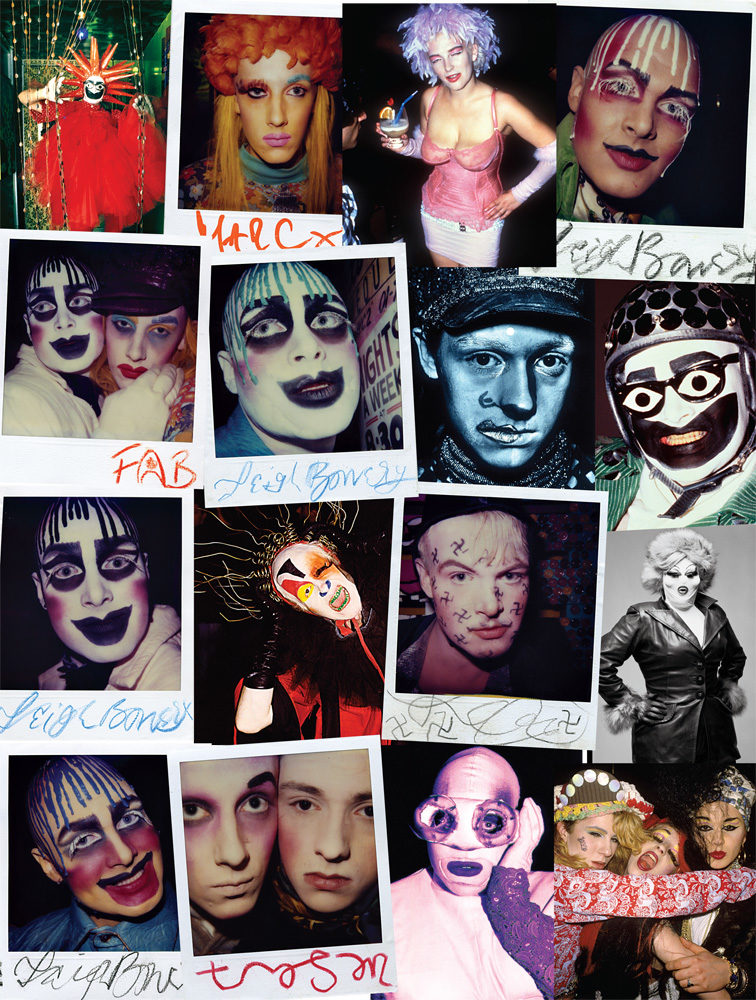

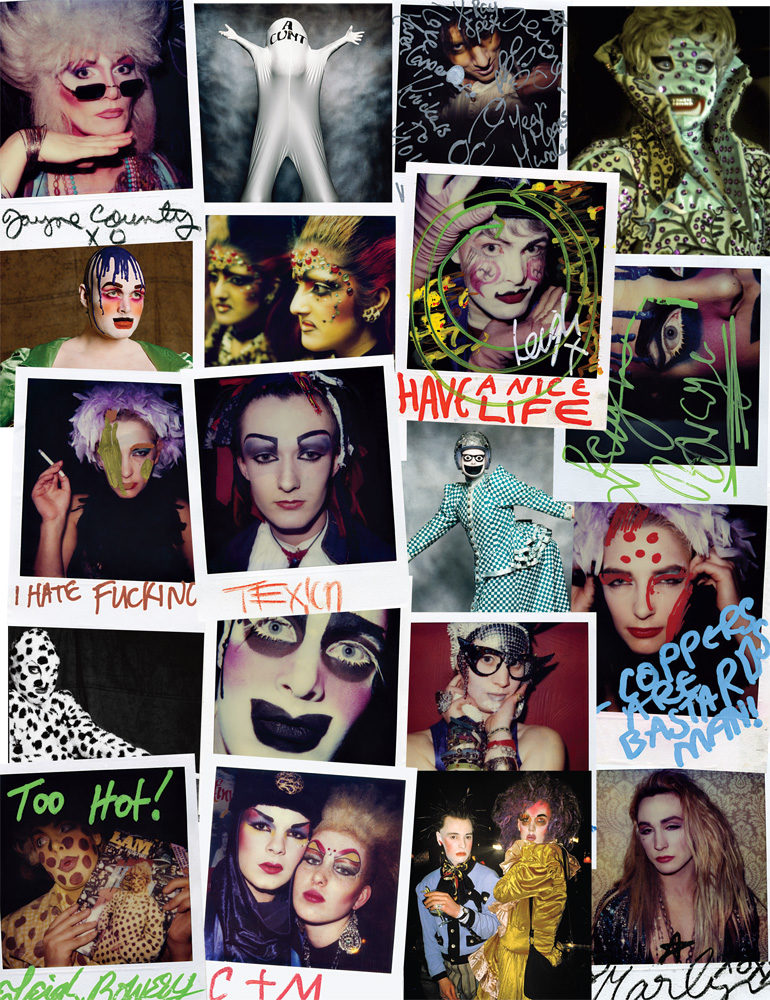

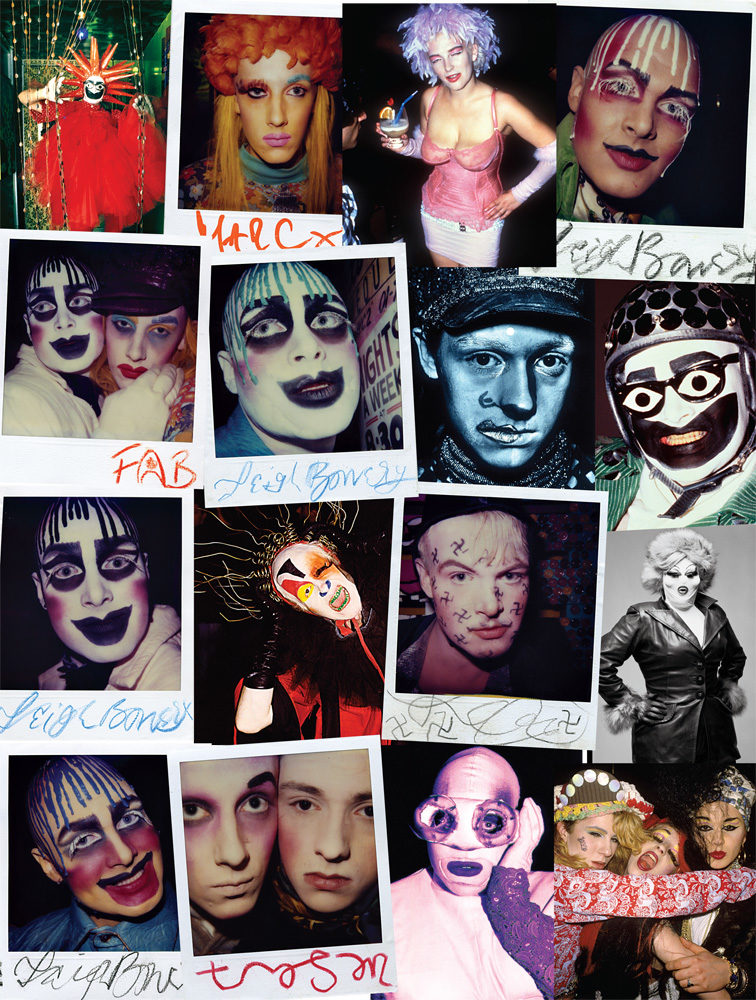

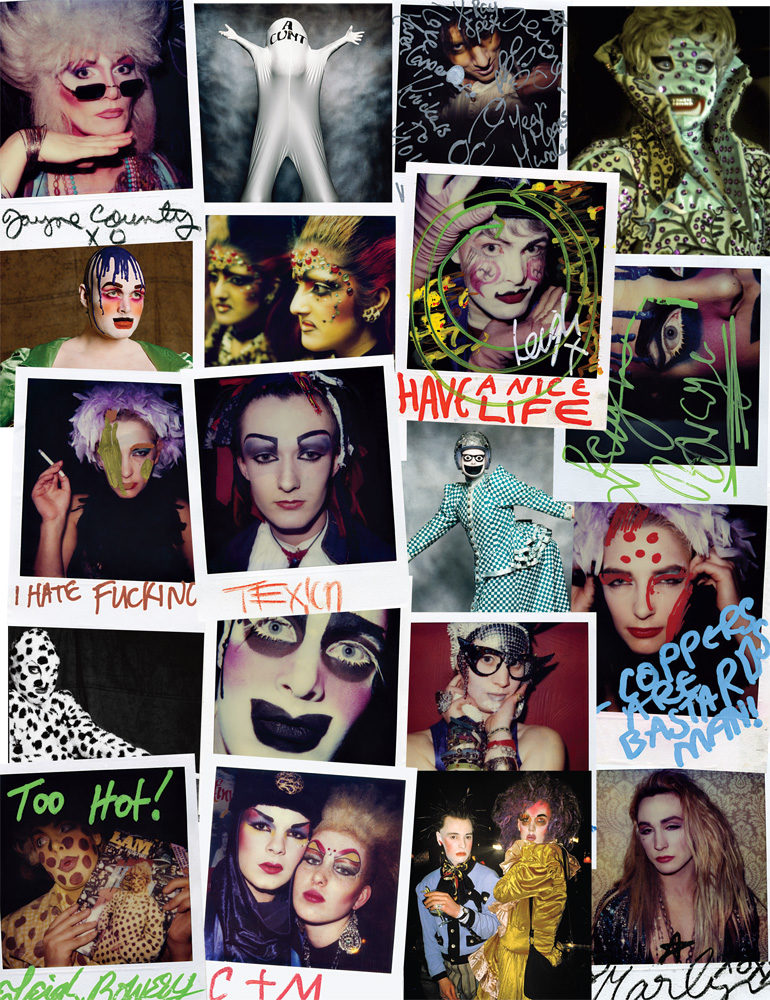

Avant l’arrivée de Leigh Bowery au Taboo à Londres au milieu des années 80, être un freak n’était pas forcément considéré comme une forme d’art. La pop star et Dj Boy George se souvient avec nostalgie de ces soirées mythiques où subversion, glamour et maquillage des corps de la tête aux pieds servaient de prétextes à la musique.

« Habillez-vous comme si votre vie en dépendait ou ne vous dérangez pas », lançait Leigh Bowery en évoquant le dress code indispensable à ses soirées du jeudi au Maximus, près de Leicester Square à Londres. Nous étions en 1985, et le concept de Bowery allaient sortir la capitale britannique de sa torpeur et rendre aux nuits londoniennes leur splendeur d’antan.

Le Taboo et sa faune radicalement subversive et étrange ne se sont pas seulement inspirés de l’androgynie ludique et décadente de la scène New Romantics émergeante, pour s’imposer comme l’un des courants les plus rafraichissants de la nouvelle scène londonienne ; ils ont pris cette esthétique romantique, l’ont plongée dans du plastique ou du vinyle, l’ont enroulée dans de la fausse fourrure, l’ont couverte de pied en cape de maquillage corporel, l’ont poussée jusqu’à la caricature délicieusement extrême et l’ont offerte en pâture à la piste de danse.

En deux ans d’existence (1985-1986), avant que la police ne les interdise, les folles soirées du Taboo ont propulsé Leigh Bowery au rang de grand ordonnateur, seul être sur terre à même de définir à quoi la vie nocturne se devait de ressembler. Il inspira nombre de soirées devenues cultes, entre New York’s Campy, Bloody Version et Disco 2000.

Boy George, qui a ensuite célébré Leigh et sa bande dans la comédie musicale « Taboo » en 2002, n’était pas seulement l’un des amis proches de Bowery, il était également un habitué de ses fêtes – un « homme d’état plus âgé », comme il se plaît à l’évoquer. Dans cet entretien datant de 2008 avec Mark Ronson pour « Interview Magazine », le musicien de 59 ans cette année se remémorait l’émergence de ces sous-cultures britanniques dans les années 80 et ces nuits tumultueuses où les seules règles en vigueur étaient qu’il n’y en avait pas…

Mark Ronson : J’aurais préféré que nous puissions faire cette interview à New York, mais apparemment, ça n’était pas possible…

Boy George : Non, ils ne me laisseront pas entrer aux Etats-Unis. [Rires]

MR : Vous n’y êtes pas autorisé ?

BG : Je dois faire face à certaines… comment dire… contraintes légales. Mais j’espère que l’année prochaine… [En 2008, Boy George était jugé à Londres, accusé d’avoir attaché, séquestré et battu un escort boy norvégien, Audun Carlsen, qui avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui. Il était finalement condamné en janvier 2009 à quinze mois de prison ferme…]

« La faune du Taboo était tellement heureuse de se retrouver gavée d’alcool, marinant dans son jus en fin de soirée. C’était antifashion à souhait, dans un sens. Ces gens étaient aussi obsessionnels que les New Romantics, mais paradoxalement, ils agissaient comme s’ils s’en fichaient. » (Boy George)

MR : À quand remonte la dernière fois où vous êtes allé au Taboo ?

BG : La dernière fois que j’étais là-bas, laissez-moi réfléchir… Ah oui, c’était quand j’ai balayé. [Rires] Est-ce toujours aussi propre ?

MR : Oui, c’est incroyable. Vous avez fait de l’excellent boulot. [Rires] Je pourrais réussir mon examen sur Boy George tellement je connais de détails de sa vie intime. Mais je pensais que nous allions juste parler. D’ailleurs, je compte sur votre compréhension ; je n’ai fait qu’une interview avant celle-ci, avec Malcolm McLaren…

BG : Vous savez, j’ai travaillé très brièvement avec Malcolm.

MR : A l’époque de Bow Wow Wow, non ?

BG : Oui, j’ai eu ma période punk, moi aussi… [Rires] Et j’étais très ami avec Matthew Ashman, le guitariste de Bow Wow Wow. Il est mort, malheureusement. Il était à l’origine dans Adam and the Ants, avant que Malcolm ne débauche tout le groupe, sauf Adam Ant… [Rires] Malcolm a créé Bow Wow Wow avec Annabella Lwin, qui avait environ 14 ans à l’époque… C’était un bébé.

A l’époque, j’étais tout le temps fourré chez Malcolm et nous nous faisions vraiment chier, pour tout dire. Alors, on chantait. Il me disait : « Dieu, tu as vraiment une belle voix. J’aimerais que tu fasses partie de Bow Wow Wow ». Je suppose qu’il se disait plutôt : « Tiens, pourquoi ne pas faire venir une drag queen ? ». [Rires] Mon premier concert avec le groupe était au Rainbow Theatre à Finsbury Park. Je suis entré durant le rappel, à la place d’Annabella, et j’ai fait une vieille chanson de Peanuts Wilson intitulée « Cast Iron Arm ». C’était ma toute première performance sur scène et il a fallu littéralement m’y pousser. Le public était déconcerté, en mode « mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? ».

[youtube id= »VDXi4yqVd9g » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

MR : Votre look a-t-il évolué à ce point ?

BG : Mon look était en fait beaucoup plus extrême. C’était un maquillage plus lourd, plus gothique et j’étais en jupe. Vivienne Westwood, la compagne de Malcom à l’époque, était là avant que je monte sur scène. Elle avait apporté tous les vêtements de sa collection Pirate, et elle me les faisait essayer.

MR : Le nouveau look romantique était tout de même fait de bric et de broc, non ?

BG : Nous n’avions pas beaucoup d’argent. Alors vous pouviez porter des pièces de créateurs, que vous mélangiez avec des trucs achetés sur des brocantes, ou même des choses que vous aviez volées ou récupérées chez Oxfam. Mais ça se résumait souvent à une ou deux pièces de chez Westwood – comme un chapeau de pirate.

MR : Votre look était plutôt gothique, que vous avez plus tard incorporé au look « New Romantics ». Mais par quoi avez-vous été spécifiquement influencé durant ces années, avant le Taboo ?

BG : L’un des événements les plus importants à l’époque, à ne surtout pas manquer, c’était la vente avant fermeture définitive chez Charles H. Fox, un costumier de théâtre très réputé. Je me souviens que nous sommes tous allés à cette liquidation. Tout était vintage, et ça nous a vraiment permis de dégoter de splendides tenues à petit prix. Vous savez, la scène « New Romantics » était vraiment confidentielle. Et même si les médias en avaient déjà pas mal parlé, ça restait un club assez fermé, constitué d’un nombre limité de membres. Mais la popularité venant, les gosses de banlieue ont commencé peu à peu à en adopter les codes. il n’en reste pas moins que cette liquidation de Charles H. Fox a été un élément déterminant dans l’émergence du style « New Romantics ».

MR : Permettez-moi de vous poser des questions sur Warren Street. C’était le tristement célèbre squat où vous habitiez quand vous êtes arrivé à Londres, non ?

BG : Ouais… Warren Street était the place to be de la « New Romantics », dont les membres étaient principalement des étudiants en art et des personnes qui côtoyaient de près ou de loin les meilleurs designers de l’époque.

MR : Ça n’était donc pas vraiment la misère ?

BG : Non. Ça n’était pas la misère, certes, même s’il n’y avait pas d’eau chaude et pas toujours d’électricité. [Rires] Mais les gens qui vivaient là ont malgré tout transformé le lieu et l’ont rendu vraiment cool. Au troisième, il y avait même une chambre dans le plus pur style Grèce Antique…

MR : Je regardais récemment le film sur Joe Strummer [« Joe Strummer: The Future Is Unwritten » (2007)], dans lequel il expliquait comment il avait laissé le hippie derrière lui et avait décidé qu’il était punk, en commençant à vivre dans un squat. Beaucoup de mouvements révolutionnaires sont nés de cette culture squat. C’était comme ça que ça se passait à l’époque ?

BG : Oh, certainement. J’avais environ 16 ans quand le punk est arrivé. C’était tellement excitant. On était en pleine dépression au Royaume-Uni. Londres était vraiment sombre, grise. Avec l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, l’Angleterre est rentrée dans une période vraiment révolutionnaire. Avec cette idée naïve que vous pouviez changer les choses simplement en portant tel ou tel vêtement, ou en adoptant tel ou tel code. [Rires]

[youtube id= »sv102hoBDUU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

MR : Le punk a donc eu une certaine influence sur vous ? Parce qu’avec le punk, on a le sentiment que n’importe qui peut faire ça. Mais d’un autre côté, vous êtes un vrai chanteur et vous avez une belle voix.

BG : Certains groupes punk m’ont inspiré justement parce que je pensais : « s’ils peuvent le faire, je le peux aussi »… Et c’est sous l’influence de ces mêmes groupes que j’ai monté ma première formation, In Praise of Lemmings.

MR : Comment s’appelait le suivant ?

BG : Caravan Club.

MR : Ensuite, de mémoire, il y avait quelque chose en rapport avec les gangs sexuels…

BG : Oui, Sex Gang Children. L’une des chansons que Malcolm avait écrites pour moi s’intitulait « Sex Gang Children ». J’ai donc utilisé le titre. Nous avons ensuite changé le nom de Sex Gang Children en Culture Club parce que Jon Moss, notre batteur, était parti à Los Angeles en vacances et avait emporté quelques cassettes de démo. Tout le monde adorait la musique mais personne n’aimait le nom. Je me souviens avoir reçu une carte postale de Jon de L.A. disant : « Je ne pense pas que l’Amérique soit vraiment prête pour les Sex Gang Children ».

[youtube id= »2nXGPZaTKik » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Leigh inventait sans cesse des histoires de personnes se suicidant ou entamant des grèves de la faim parce qu’on leur avait refusé l’entrée au Taboo. » (Boy George)

MR : Avez-vous été frappé par la différence entre les scènes anglaise et américaine ?

BG : Quand je suis allé à New York pour la première fois, je ne sortais pas vraiment dans les clubs. Culture Club était au sommet et je n’avais pas vraiment le temps d’avoir une quelconque vie sociale. Ce n’est qu’après avoir été à New York à plusieurs reprises que j’ai commencé à sortir. Le club new-yorkais le plus marquant à l’époque pour moi était le Paradise Garage, où ils jouaient de la house. C’était autour de 84-85…

MR : Juste quand le Taboo cartonnait ?

BG : Exact. C’est à Londres que ça se passait désormais, donc je faisais continuellement des allers-retours. Parfois même, je ne rentrais à Londres que pour une nuit.

MR : Vous étiez plutôt à New York ?

BG : Oui, mais il y avait le Concorde. [Rires]

MR : L’une des choses uniques à propos du Taboo, c’était la façon dont l’art et l’hédonisme se mélangeaient sans paraître destructeurs.

BG : A cette époque, je fréquentais des clubs comme l’Area ou le Limelight à New York, tandis que la capitale anglaise connaissait un certain répit en matière de clubbing. Puis le Taboo a ouvert, et le feu des projecteurs s’est de nouveau braqué sur Londres. Leigh Bowery a ouvert en 1985… Les premières semaines, ça a démarré en douceur. Puis soudain, c’était l’endroit où il fallait absolument être et il y avait des files d’attente incroyables à l’entrée.

MR : En quoi la scène du Taboo était-elle différente de la scène « New Romantics » ?

BG : La scène du Taboo était une sorte de version déconstruite des New Romantics. Et son public utilisait beaucoup des idées visuelles qui avaient déjà été utilisées auparavant. Je me souviens de la première fois où j’ai vu Leigh Bowery et Trojan parader dans un club : ils étaient là, avec leur look « Pakis from Outer Space », et leur maquillage était assez similaire à certains de mes anciens looks. J’aimais beaucoup porter du bleu, fond de teint vert ou jaune, et j’étais donc assez dédaigneux à leur égard au début. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que Leigh – qui a lui-même créé ses looks, avec Trojan – était vraiment un génie. Il n’a pas fallu longtemps à Leigh pour devenir l’une des figures incontournables de la scène clubbing londonienne.

MR : Considérez-vous que vous avez pu être une source d’inspiration pour Leigh, à certains égards ?

BG : Je ne faisais pas partie de la faune du Taboo de la même manière que je pouvais appartenir à la communauté des New Romantics. Je suppose que j’étais davantage considéré comme une sorte d’homme d’état plus âgé, car je fréquentais les clubs londoniens depuis déjà de nombreuses années. Pour le public du Taboo, j’étais vraiment considéré comme une pop star, quelqu’un de célèbre. Leigh aimait évidemment m’avoir dans son club parce que j’attirais les médias, et il adorait qu’on parle de lui dans la presse.

Leigh s’exprimait toujours de façon très distinguée, en allongeant les voyelles, de sorte que vous ne saviez jamais s’il était sincère ou s’il se moquait de vous. Si jamais je me hasardais à commenter une de ses tenues, il me coupait : « Oh merci, monsieur Boy George. J’apprécie votre opinion ». Puis il tournait les talons, en faisant des bruits bizarres avec sa bouche. À une époque, il a créé des vêtements de scène pour mes shows, et je suis allé dans son appartement de l’East-End de Londres pour les essayer. Et je dois avouer que j’étais impressionné, tellement il était charmant et original, en plein jour. Son appartement était d’ailleurs décoré comme il s’habillait ; du papier peint Star Trek, des murs en miroir et un énorme piano dans le salon. Tout était étudié scrupuleusement et sous contrôle chez Leigh.

MR : Le public du Taboo a-t-il relégué les nouveaux romantiques au rang de sombres puritains ?

BG : Le public du Taboo était certainement moins précieux. Ces gens était tellement heureux de se retrouver gavés d’alcool, marinant dans leur jus en fin de soirée. C’était antifashion à souhait, dans un sens. Ils étaient aussi obsessionnels que les New Romantics, mais paradoxalement, ils agissaient comme s’ils s’en foutaient complètement.

MR : Il semble, sur la base des divers témoignages et des photos, que l’hédonisme était bien plus affirmé au Taboo que n’importe où ailleurs à la même époque. Même un lieu mythique comme le Studio 54 n’arrivait pas à la cheville du Taboo, en termes d’abandon et d’audace.

BG : Je ne sais pas si c’était plus audacieux, mais l’ambiance y était en tout cas vraiment déjantée. Je pense que la drogue a joué un rôle majeur dans la réputation sulfureuse du Taboo. Les gens consommaient alors de grandes quantités d’ecstasy, arrivée tout droit de New York, au point que certains pouvaient passer la majeure partie de la nuit aux toilettes. Dommage… [Rires]

MR : Quelle était la relation de Leigh Bowery avec les drogues ?

BG : Je ne suis pas convaincu que Leigh était un gros consommateur… Il buvait beaucoup, certes, mais il était plutôt meneur en matière de mauvais comportement. Il aimait générer le chaos autour de lui, et avec le Taboo, il avait l’occasion de mettre à disposition d’un public trié sur le volet un lieu où il n’y avait pas de règles. Bien-sûr, n’entrait pas qui voulait. Le célèbre portier du club, Mark Vaultier, tendait un miroir aux clubbers qui attendaient à l’entrée et leur posait la question fatidique : « Est-ce que vous vous laisseriez entrer ? ». Leigh créait de fausses listes d’invités et y indiquait les noms les plus farfelus, entre Joan Collins et d’obscures vedettes de soap qui n’auraient jamais pu passer la porte du club. Leigh répandait aussi de sombres histoires selon lesquelles des personnes se seraient suicidées ou auraient entamé une grève de la faim parce qu’elles s’étaient vues refuser l’entrée au Taboo… [Rires]

MR : A votre avis, pourquoi Leigh Bowery fascinait-il autant les gens ?

BG : Pour moi, la chose la plus intéressante à son sujet était la façon dont il a toujours utilisé son corps comme une déclaration de style. Même s’il était grand et avait de longues jambes, il semblait bien proportionné, voire même sexy, malgré son poids excessif. Je me souviens de l’avoir vu une nuit dans un club gay appelé Fruit Machine, toujours plein de reines musclées à souhait, et Leigh était là, sur la piste de danse, nu, ne portant qu’une paire de grosses bottes lustrées et une coiffe en forme de boule bouffante qui clairement réduisait son champ de vision. Sa virilité était coincée entre ses jambes, uniquement masquée par une sorte de faux vagin révoltant. Leigh n’avait pas de limites et était capable de tout…

Au sommet de son art, il déformait délibérément son corps pour avoir l’air enceinte ou se parait d’une magnifique paire de seins en resserrant sa taille avec du ruban adhésif. Ses créations étaient souvent à couper le souffle, mais c’était surtout la façon dont il utilisait son corps qui était vraiment nouvelle et tellement rafraîchissante. Je ne vois personne qui l’ait fait auparavant et qui soit allé aussi loin que lui. Il disait souvent : « La chair est mon tissu préféré ». Leigh concevait son exhibitionnisme comme une forme d’art à part entière.

MR : Leigh et la culture Taboo ont eu une grande influence sur la scène artistique new yorkaise, en particulier sur ce qui allait devenir la scène « Club-Kid ».

BG : Oui. À peu près au même moment, ou juste après, il y eut l’histoire Michael Alig, qui sonnait le glas de la nuit new yorkaise, ravagée par la drogue et la provocation facile. Car je pense qu’ils ont mal interprété ce qu’était vraiment le Taboo.

MR : Je suis allé à Disco 2000. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à sortir en club. Mercredi soir au Limelight… J’avais 17 ans et j’ai eu la chance de rencontrer Richie Rich et tous ces personnages hauts en couleur. Pour l’ado que j’étais, c’était juste une expérience révélatrice et un spectacle vraiment incroyable.

BG : Ce qui rendait l’expérience du Taboo fabuleuse, c’était cette recherche vestimentaire perpétuelle et le fait de pouvoir t’abandonner à la danse, comme si tu étais seul au monde et que personne ne te regardait, alors que la piste était noire de monde. Il n’y avait pas de règles et tu éprouvais un sentiment de liberté incroyable. Jeffrey Hinton jouait toutes sortes de musique et ça fonctionnait. Ça me ramenait à l’époque bénie où je faisais deejay au Planet en 1979, où je mixais des choses folles, entre hip-hop et reggae, en passant par « The Sound of Music » [1965] ou d’autres bandes originales de films, peu importe.

MR : Vous préférez transmettre l’émotion à faire matcher les rythmes…

BG : Absolument. Comme si vous mettiez « The Lonely Goatherd » pour faire fuir les gens, et qu’ils restaient et commençaient à danser. [Rires]

[youtube id= »UmmOJx_Hxto » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

MR : Le concept originel du Taboo n’était pas forcément d’agréger une scène autour de lui, mais plutôt d’initier un projet artistique et créatif innovant. Tandis que Disco 2000 semblait être plus dans le créneau de la débauche gratuite, sans objectif artistique précis…

BG : Oui, Taboo était une sorte de célébration du trash, avec le genre de chansons que vous aimiez secrètement, comme « Yes Sir, I Can Boogie » de Baccara. [Rires] Vous savez, des choses que vous ne devriez raisonnablement pas aimer. Ce n’étaient pas des disques crédibles, mais l’ensemble fonctionnait à merveille. Du Donna Summer et des choses qui n’étaient peut-être plus à la mode ou qui n’étaient pas encore à la mode dans les clubs gays, vous les entendiez au Taboo. Je suppose que tous ces clubs New Romantic étaient assez fous, en général. Mais le Taboo est parvenu à se distinguer, avec une approche esthétique et créative encore différente.

[youtube id= »VSQjx79dR8s » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

MR : Selon vous, Londres a-t-elle aujourd’hui une vie nocturne qui correspond à celle de l’époque du Taboo ?

BG : Je ne pense pas que ce soit le cas depuis. Le lieu le plus proche dans l’esprit du Taboo était Nag Nag Nag, qui a fermé l’année dernière [2007]. C’était un club électro qui existait depuis environ sept ans. Même au jour de sa fermeture, il était toujours plein à craquer.

MR : Quand avez-vous réalisé que la courte histoire du Taboo ferait une comédie musicale incroyable ?

BG : J’ai été approché par ce type, Chris Renshaw, qui avait lu mon livre ainsi que celui de Leigh. Il voulait incorporer les deux personnages, mais il pensait probablement que Leigh n’était pas assez célèbre, avant qu’il ne se rende compte que Leigh et moi étions associés. Ce qui m’a plu, c’est qu’il n’est pas arrivé en disant : « Je veux que vous y mettiez tous les grands succès pop ».

MR : Au final, c’était une partition complètement originale, non ? Il a fallu composer des chansons qui devaient coller à l’histoire, et qui ont été finalement adoptées par le West End et même nommées aux Awards. Qu’avez-vous ressenti ?

BG : Eh bien, au départ, ils étaient vraiment contre nous. Mais lors des avant-premières de « Taboo », pour la première fois de ma vie, on me qualifiait de grand auteur-compositeur. J’ai pleuré, parce que ça n’étaient pas les trucs habituels, du genre : « Oh, il était toxicomane et puis, il a fait ceci, il a fait cela… ». J’étais reconnu pour ma musique et c’était vraiment énorme.

MR : Pourquoi ça n’a pas marché en Amérique ? Pensez-vous que c’est une histoire de profil du spectateur américain, qui sort le week-end ?

BG : Je me souviens être monté sur scène à Broadway, dans ce truc de Leigh Bowery pour un morceau comme « Ich Bin Kunst ». J’ai des seins, ce latex dégoulinant sur ma tête, et je sors d’une boîte. Je me souviens juste que le public était vraiment horrifié, parce que la productrice Rosie [O’Donnell] avait présenté le spectacle comme une sorte de combinaison de « Pippin » et « Annie ». Elle annonçait que c’était un show familial… Je pense que Rosie s’est jetée à corps perdu dans la promotion du show. Elle a d’abord installé cet énorme panneau d’affichage à Broadway, et s’en est suivi un énorme buzz. Je me souviens avoir pensé à ce moment : « Oh, elle se met vraiment en jeu, là ». Et puis elle a commencé à avoir mauvaise presse. Vous savez à quel point la presse est puissante à New York, en particulier la presse théâtrale. Elle a donc fait marche arrière, et c’était une erreur. Elle a eu peur. Mais je suppose que c’est compréhensible lorsque vous investissez autant d’argent dans un spectacle.

MR : J’imagine qu’elle l’avait imaginé comme « La Cage aux Folles rencontre Cabaret qui rencontre le Cirque du Soleil », ou quelque chose dans le genre.

BG : Elle faisait des choses vraiment étranges, comme dire à mon costumier : « Je veux que cette scène soit comme le Fantôme de l’Opéra ». Et nous pensions : « Nooon, là, c’est pas possible ! ». C’était une sorte de combat continuel, très éprouvant pour tout le monde. Mais il y eut aussi des choses incroyables, donc ça reste malgré tout un bon souvenir.

MR : Mixez-vous toujours ?

BG : Absolument. Je viens de terminer une tournée. J’ai encore quelques sets et je vais faire mon album.

MR : Vous avez toujours joué dans de nombreux clubs, même lorsque vous étiez d’abord reconnu en tant qu’artiste. Quand avez-vous décidé de vous consacrer pleinement à cette activité de DJ ?

BG : Eh bien, j’ai continué à sortir des disques pendant des années mais la radio ne les diffusait pas au Royaume-Uni… Aujourd’hui encore, ils jouent les vieux trucs, mais pas mes productions plus récentes, quoi qu’il arrive. Je sentais surtout que continuer à faire des disques de façon traditionnelle – les sortir de la même manière, dépenser beaucoup d’argent en promotion, etc… – devenait un exercice inutile. Et à cette époque, il y avait aussi beaucoup de Boys Bands, les formats de diffusion changeaient et je sentais juste que je n’appartenais plus à ce sytème. J’ai donc commencé à mixer en club et je suis vraiment parti dans la House. C’était beaucoup plus excitant. vous êtes plus libre et personne ne vient vous dire quoi jouer.

MR : Qu’est-ce que vous en retirez qui soit si différent de votre activité précédente ?

BG : Moins de responsabilité et surtout moins de problèmes ! [Rires]