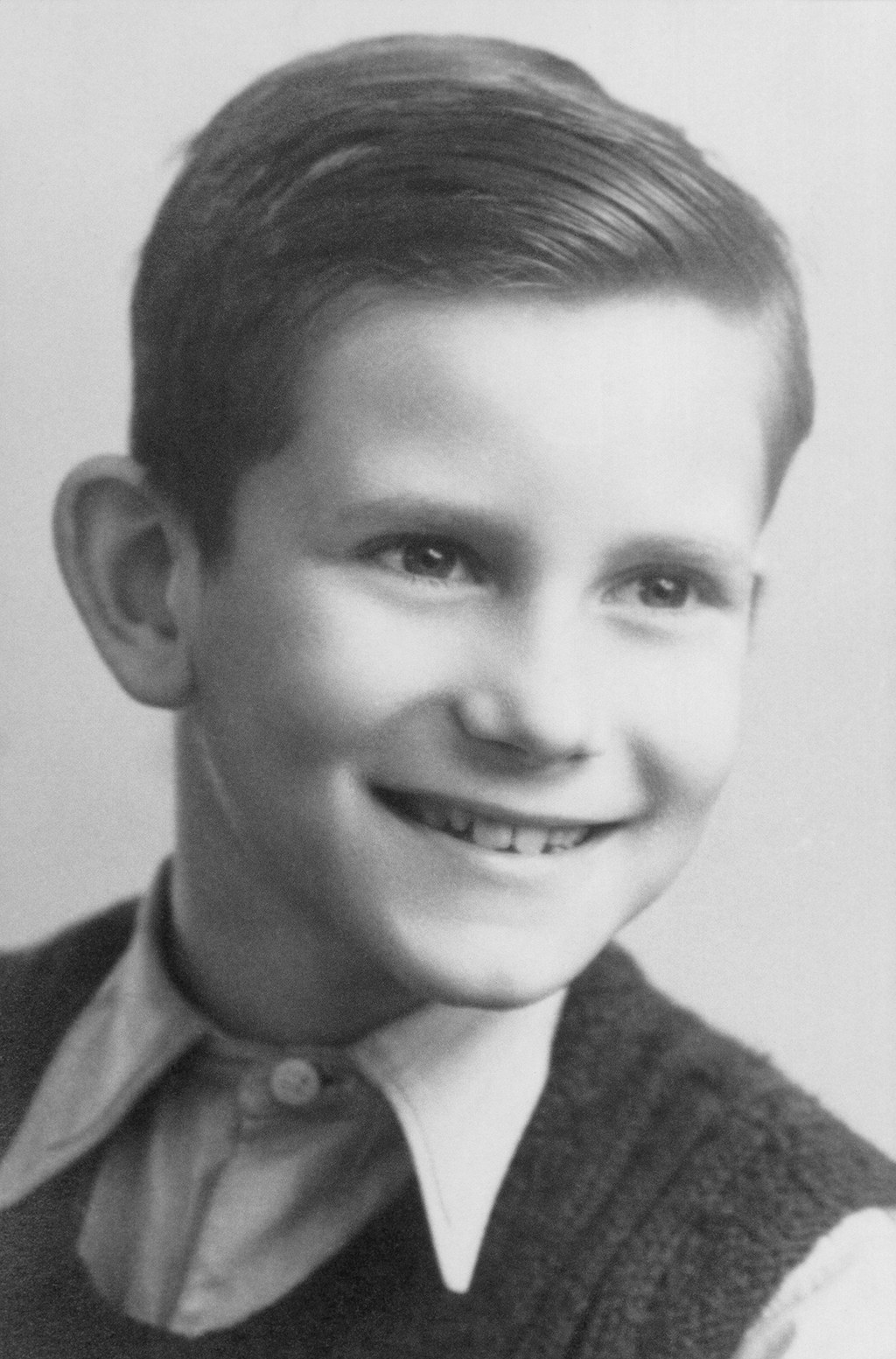

Dans ma série de billets d’humeur devenue culte, « Hubert a des p*bip*ains de problèmes dans la vie », je souhaitais aborder aujourd’hui : le vendeur dans une boutique de prêt-à-porter de luxe.

Il ne s’agit là évidemment que d’un point de vue très subjectif sur ce sujet précis, puisqu’il vous faudra déjà posséder une bonne dose de snobisme pour détecter toutes ces apparences en trompe-l’œil. Vous devrez également avoir digéré tous les romans de Jane Austen, Edward Morgan Forster ou Kasuo Ishiguro, suivi de l’intégralité de la série « Downton Abbey », afin de mieux comprendre les attitudes cryptées chez tout ce beau monde, entre la Upper Class et ceux qui oeuvrent à son service et qui, en toute logique, doivent reprendre les mêmes tics et divers autres protocoles, entre savoir-vivre et étiquette, pour pouvoir évoluer même à titre d’ombre dans ce milieu.

Comprenez que si jadis personne n’était dupe du jeu de chacun et de sa place respective dans la société, l’égalité ou le nivellement des classes quelles qu’elles soient ont au fil du temps fini par mélanger les cartes et brouiller les pistes, pour en arriver à cette inversion des codes et des valeurs, mais cela serait un tout autre débat d’ordre civilisationnel, en ces temps nouveaux où s’affirme cette idiocratie patentée.

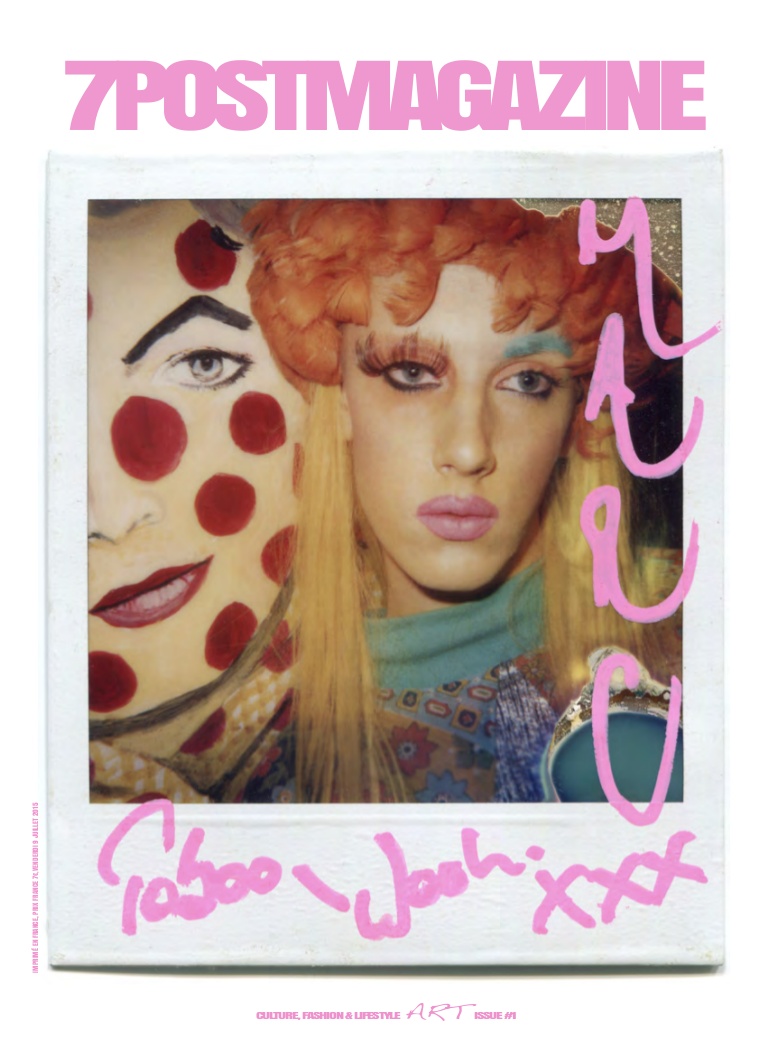

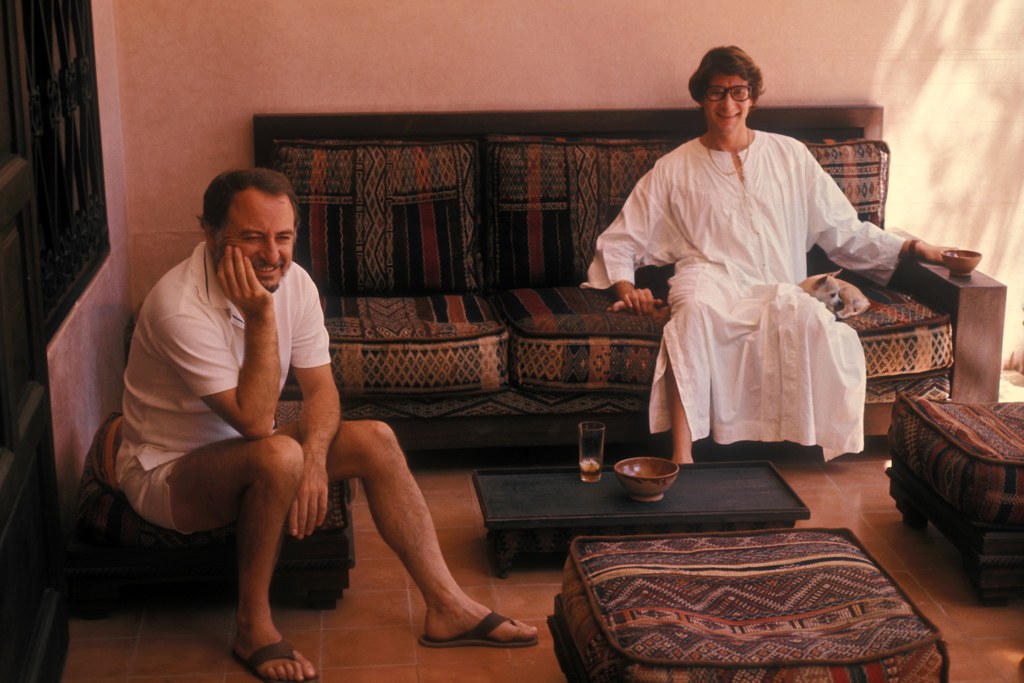

Safari Urbain

Tout d’abord, à titre expérimental et en tant que première immersion, vous pourrez vous rendre dans ces grands magasins, tels que les Galeries Lafayette, le Printemps ou autre Bon Marché, pour tomber nez à nez avec ce genre de spécimen. Alors bien-sûr, ce n’est pas au rayon fromages que vous le débusquerez mais plutôt du côté des corners dédiés aux vêtements couteux et trendy.

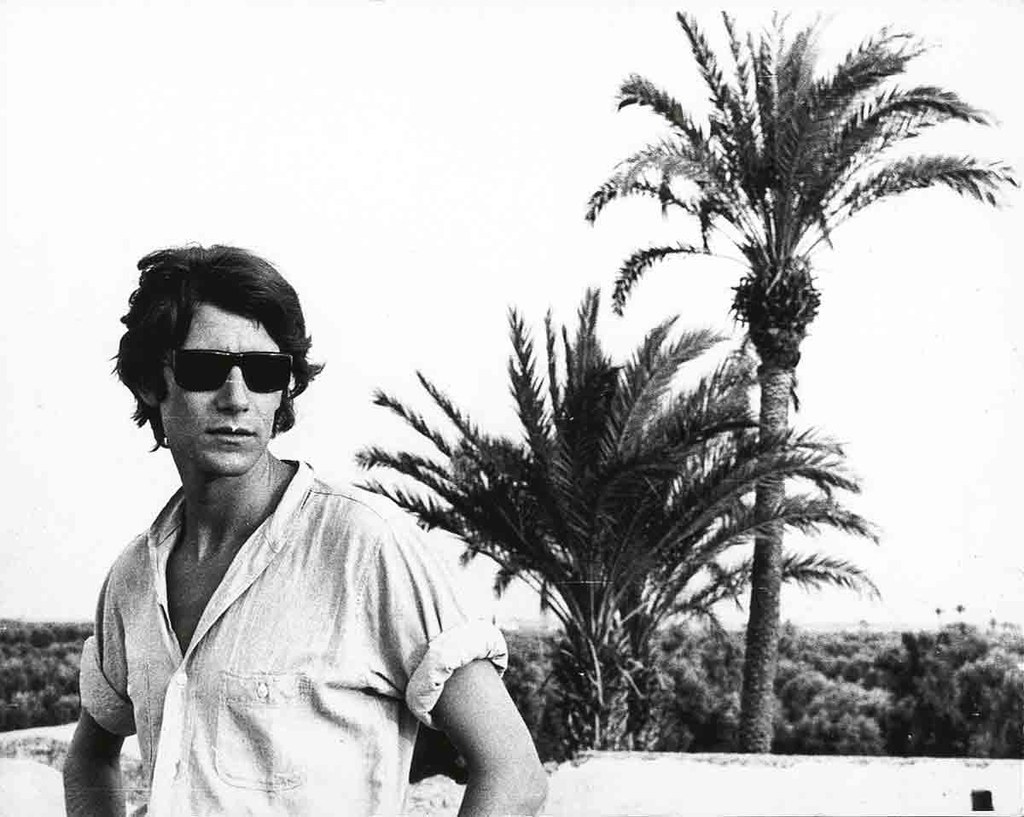

Et là, vous aurez en général affaire à un individu de type caucasien, pas très grand et extrêmement mince. On peut le repérer car il se trouve souvent devant le stand d’une marque dite « de prestige ». Approchez-vous sans faire de bruit, sur la pointe des pieds. Evitez de porter des vêtements trop voyants ou trop banals car cela risquerait de le faire fuir. Si au contraire vous êtes habillé de manière branchée et cool, cela va attirer son attention, voire même le tétaniser tel le lièvre pris dans les phares d’une voiture.

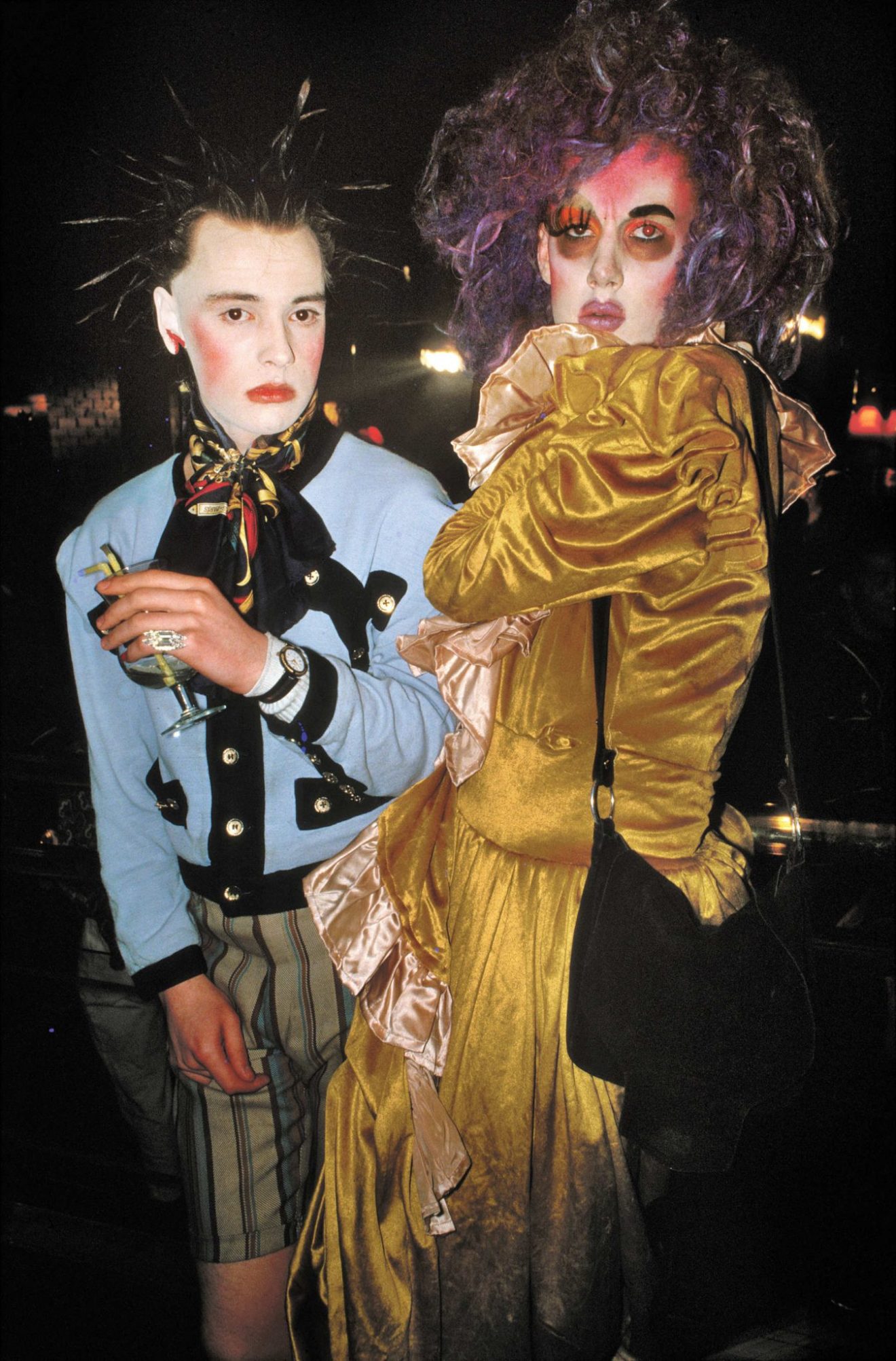

Ce démonstrateur peut avoir entre 20 et 40 ans. Il ne vous sourira jamais, mais en revanche ne manquera pas de s’esclaffer avec d’autres individus de son espèce, qui semblent tous issus du même moule, à chaque fois qu’ils verront passer un client qui ne rentrerait pas dans le cadre étriqué des normes instaurées entre eux par ces petits majordomes. Cette catégorie d’humain n’existe que pour le principe futile de pouvoir porter, parce que c’est leur passion, des vêtements onéreux qu’ils ne pourraient jamais s’offrir en temps normal, ce qui génère forcément frustration et colère au bout de l’allée…

Vous connaissez sans doute le proverbe, « Il n’y a pas de sots métiers, il n’y a que de sottes gens ». Il se trouve que dans ce cas précis, justement, non seulement le métier est sot mais ces gens-là sont sottes, ou finissent inmanquablement par le devenir. Appréciant la mode mais jamais pour les bonnes raisons, les spécimens en question confondent hype et luxe, tout en arborant une insupportable arrogance, afin de masquer une petite vie mesquine, sans éclat et sans panache. Ces êtres constamment énervés ne se voient qu’en deux dimensions, alors qu’ils tentent de remporter sans cesse le vain combat des égos. Retirez juste les beaux atours et il ne restera plus que vulgarité, avec comme fond musical, non pas le hit dance du moment mais un simple bruit de pet…

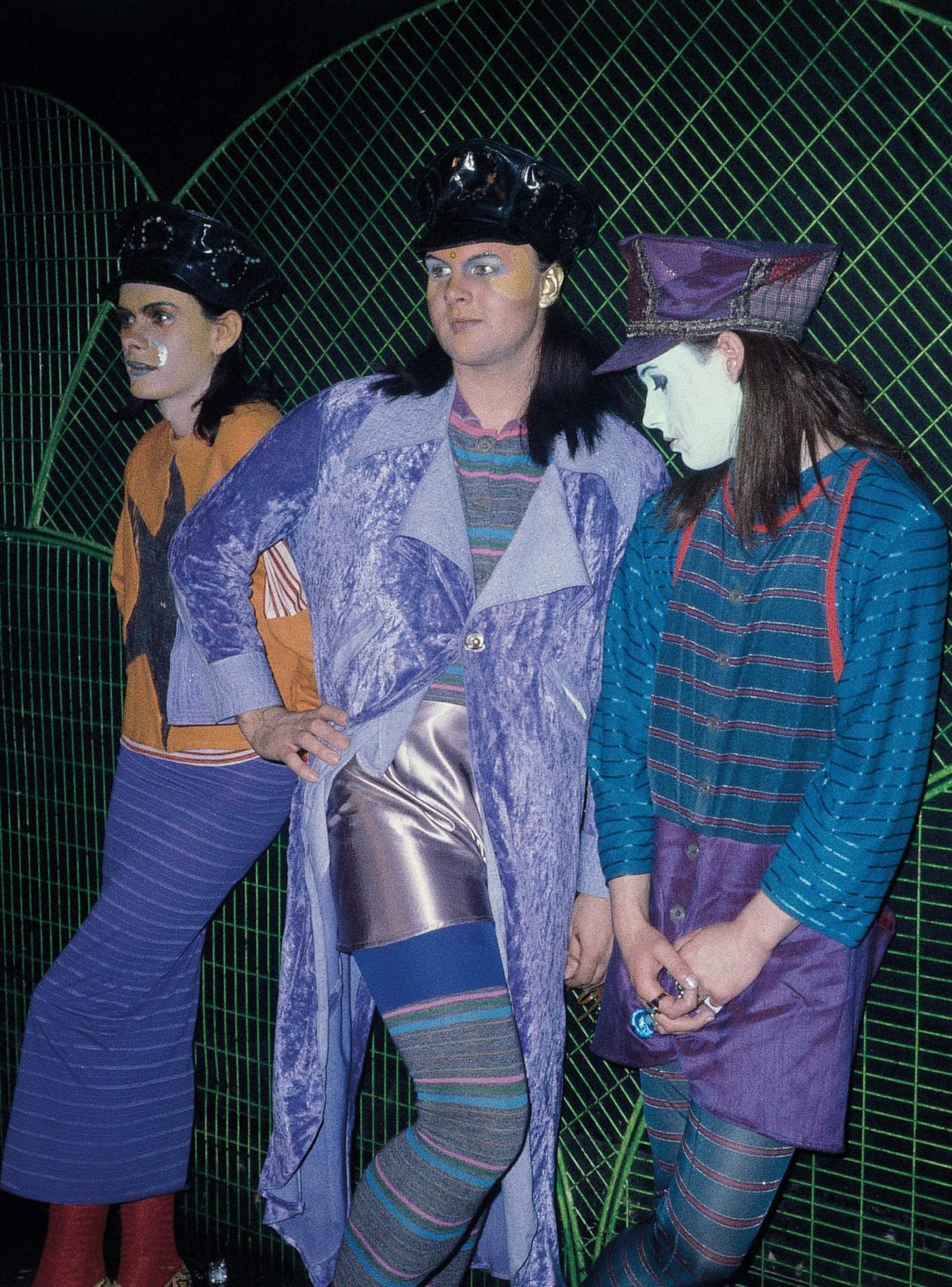

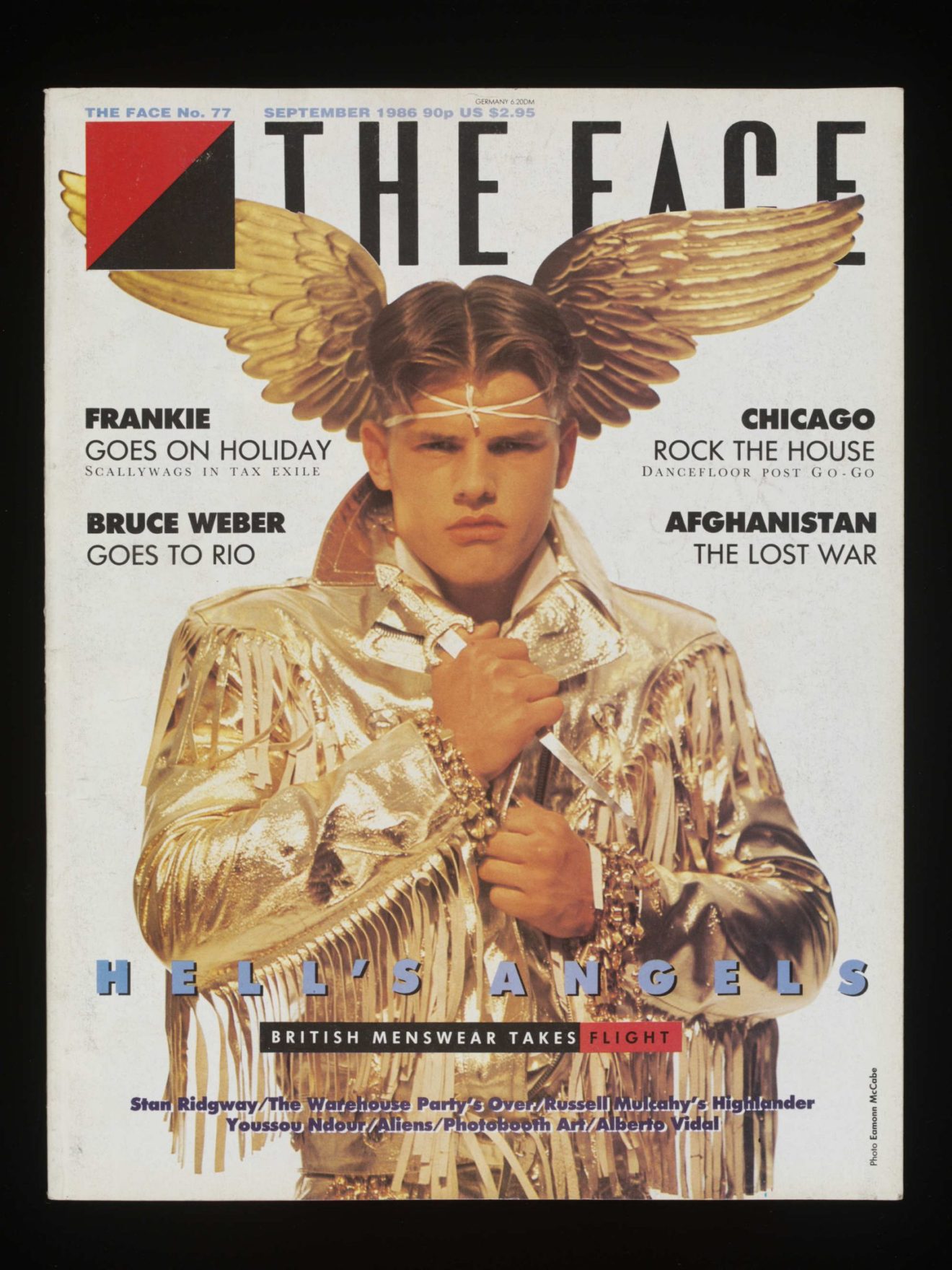

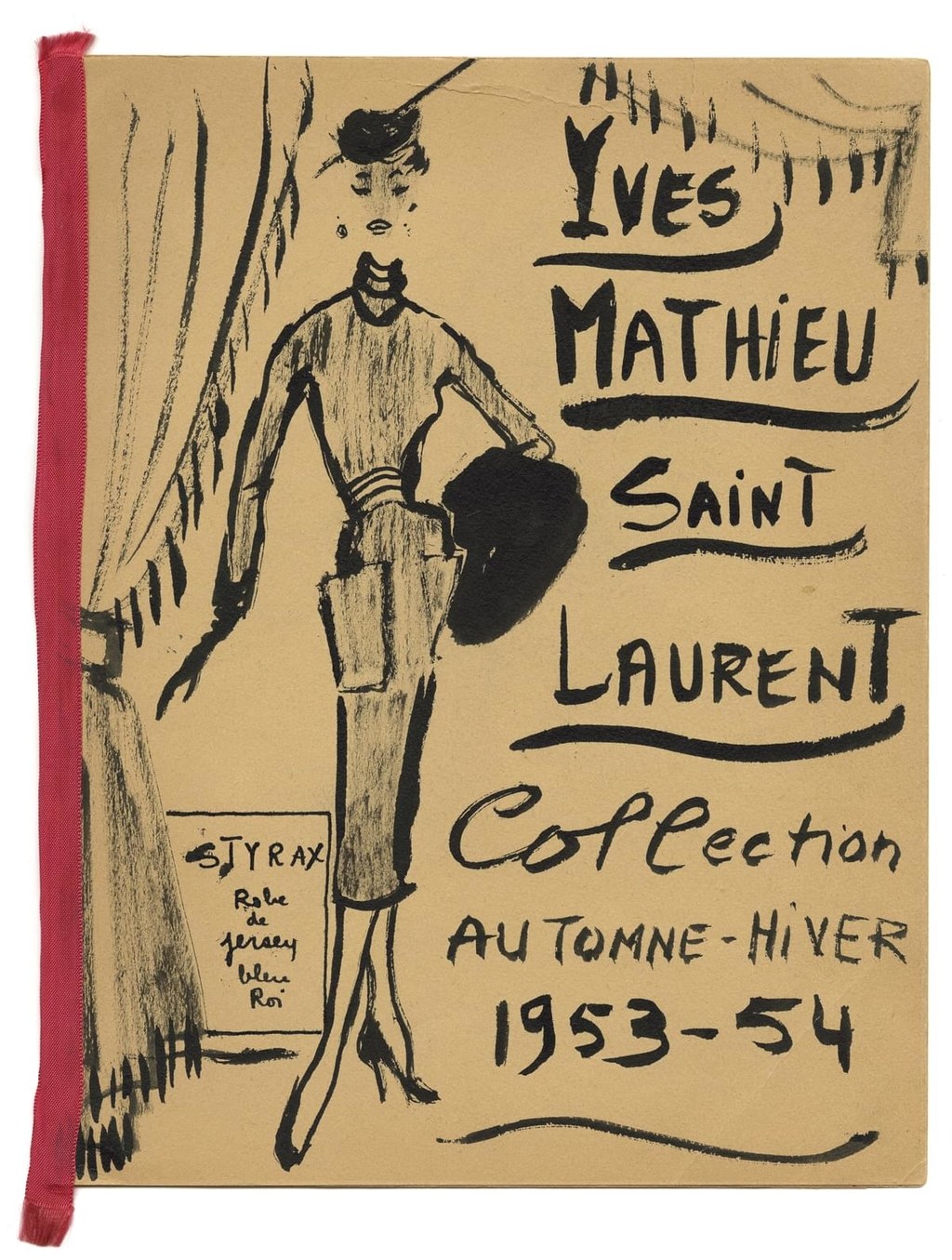

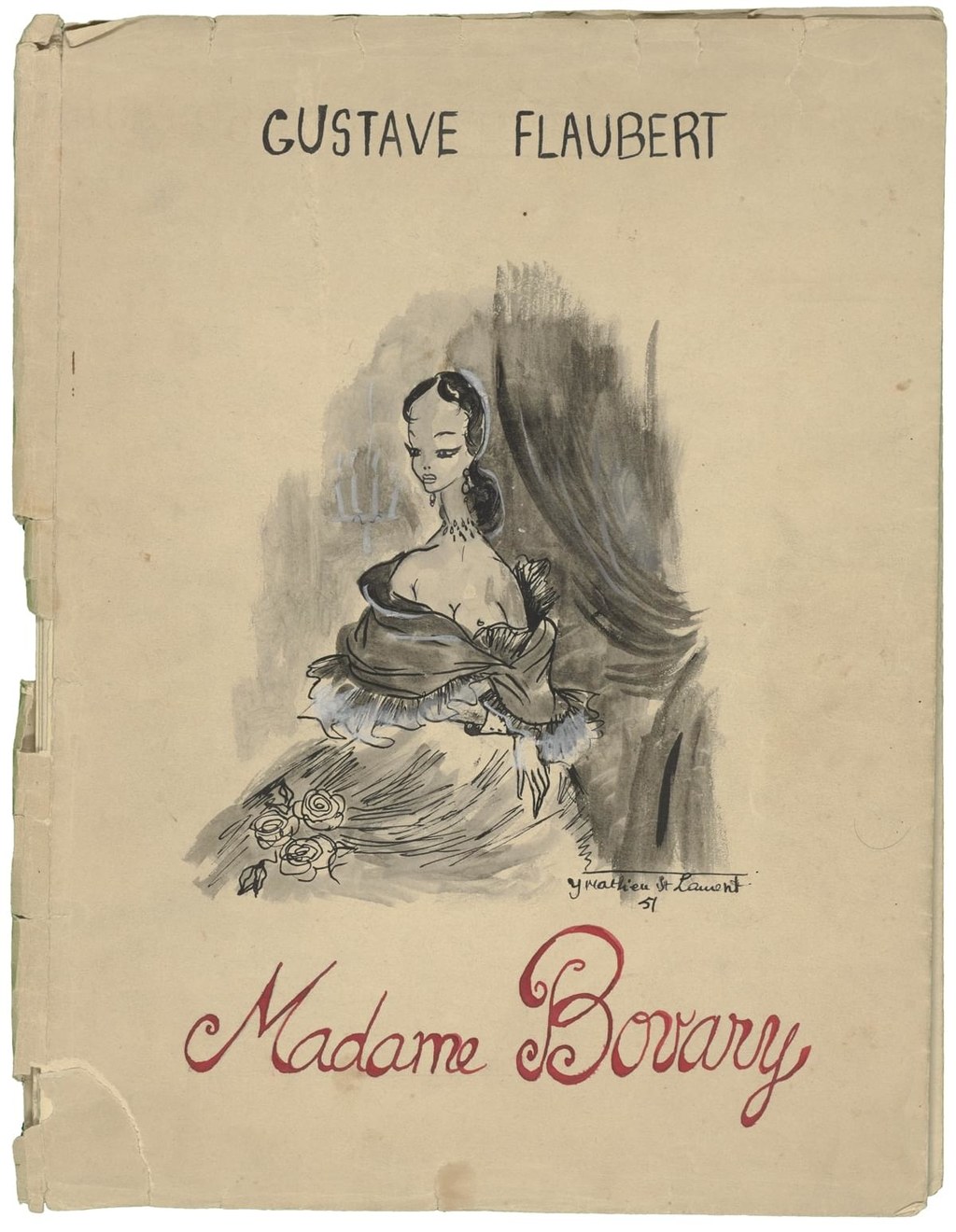

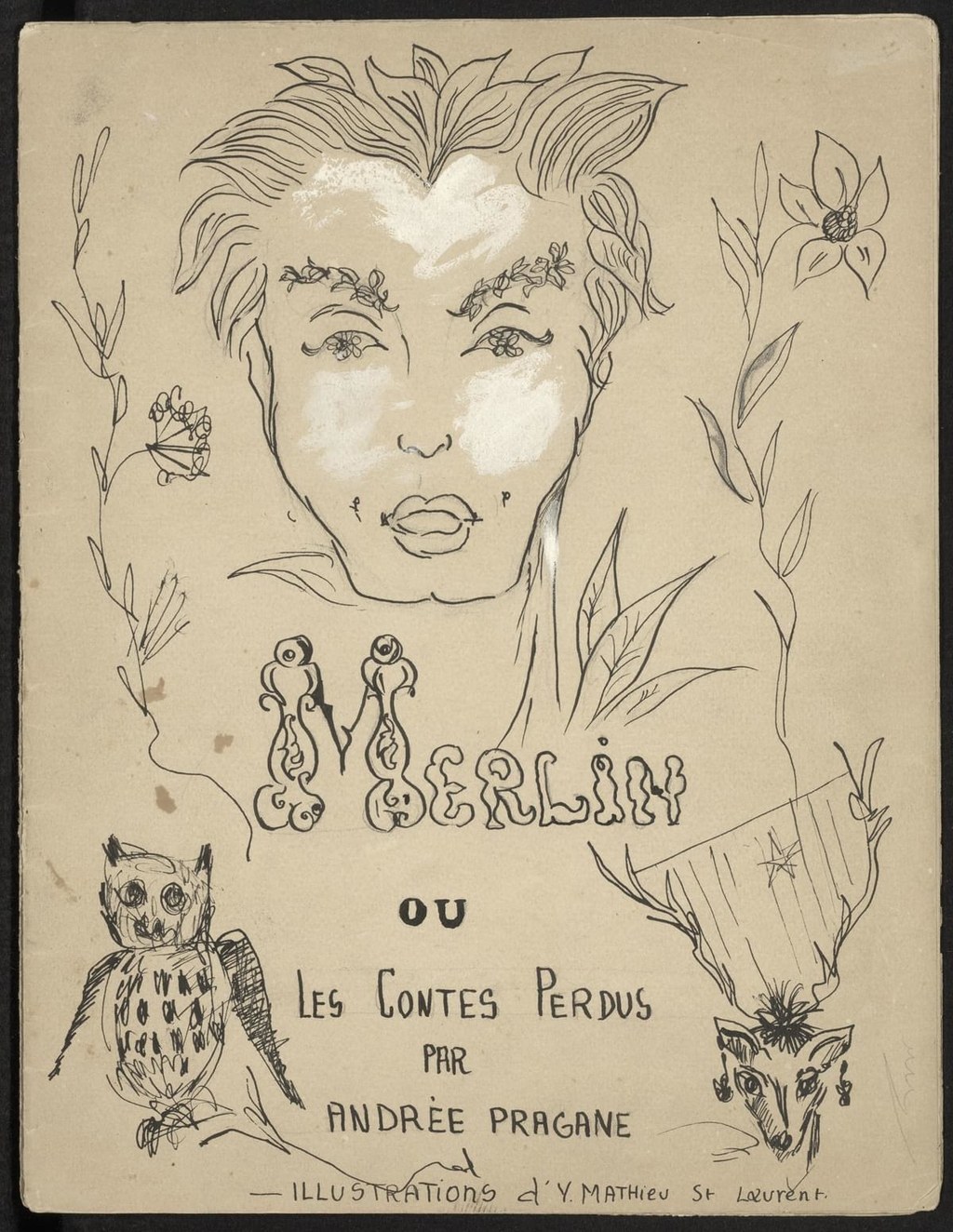

Mais il existe encore le stade supérieur… Une sorte d’Olympe de cette activité de niche ; en l’occurence, le vendeur qui officie dans la boutique principale, le show-room, la maison-mère. Au terminus des prétentieux, toujours plus près des étoiles, il est l’élu ! Sans oublier qu’il y a marques… et marques. Plus qu’une griffe, un nom, une renommée qui s’inscrit dans le temps, tels certaines légendes, vous avez la mode et puis les créateurs. Là, c’est encore autre chose. Le pinacle, le Nirvana, une adresse rue du Faubourg Saint-Honoré, rue Cambon ou encore la galerie de Valois au Palais Royal. Oui, vous l’aurez compris, à ce niveau-là, on tutoie les anges, on caresse la joue de Dieu.

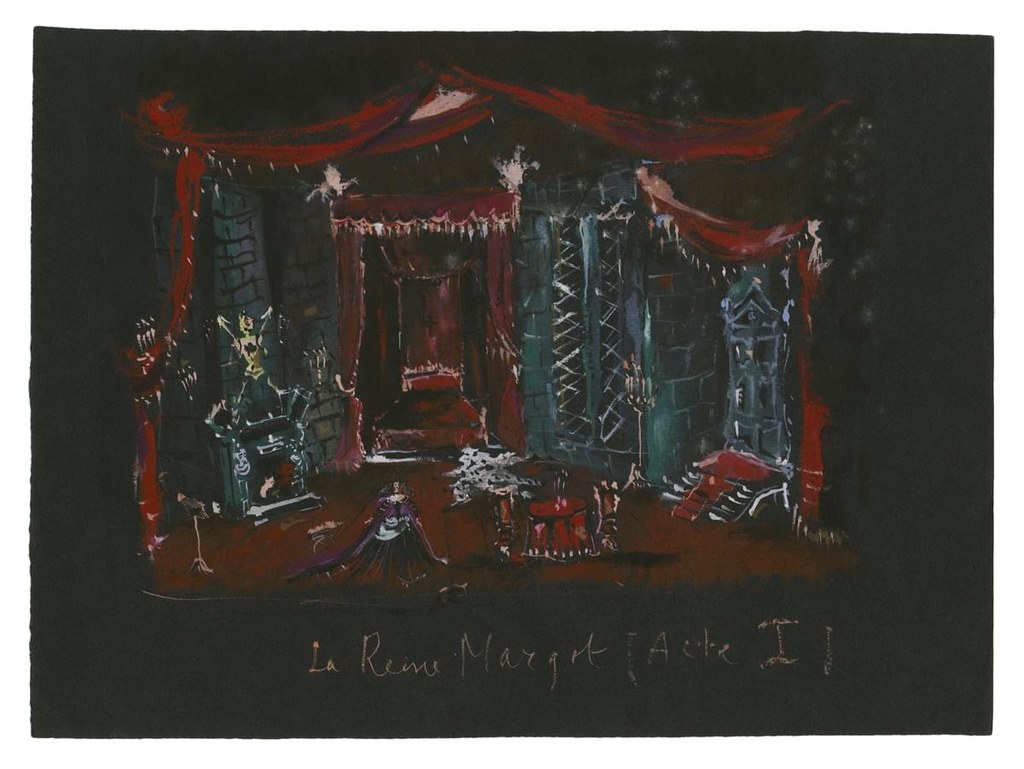

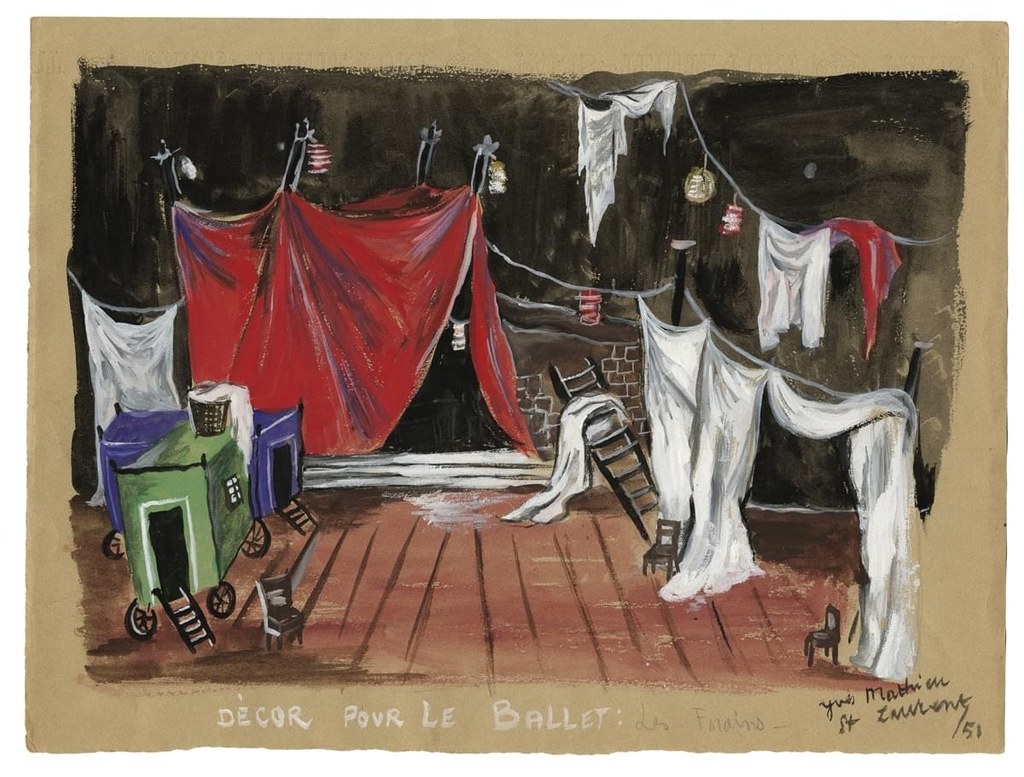

Imaginez… Un autre monde, une dimension parallèle où le temps semble suspendu, voire même lyophilisé… Oui c’est ça, du temps en poudre. Une grande boutique blanche, immaculée, à l’abri de toute souillure terrestre, un lieu où les lois de la gravité n’ont plus d’effet, loin de tous ces primates, ces barbares renâclant sur ces trésors d’hyper-tendance, qui devancent, qui transcendent de mille ans la naissance même de la mode. Que dis-je, de l’espèce humaine… Composée principalement d’infâmes personnages perclus de grossièreté, ne pouvant comprendre, percevoir et encore moins ressentir ce que le « Maîîîtrrr » a voulu exprimer avec sa dernière collection (tout simplement suuuupeeeerbb), aussi loin que les barrières Vauban le permettent de ces groins putrides et humides, condamnés par Mère Nature à se gaver, s’empiffrer jusque mort s’ensuive de Zara ou de H&M. Mais quelle horrreurrr !

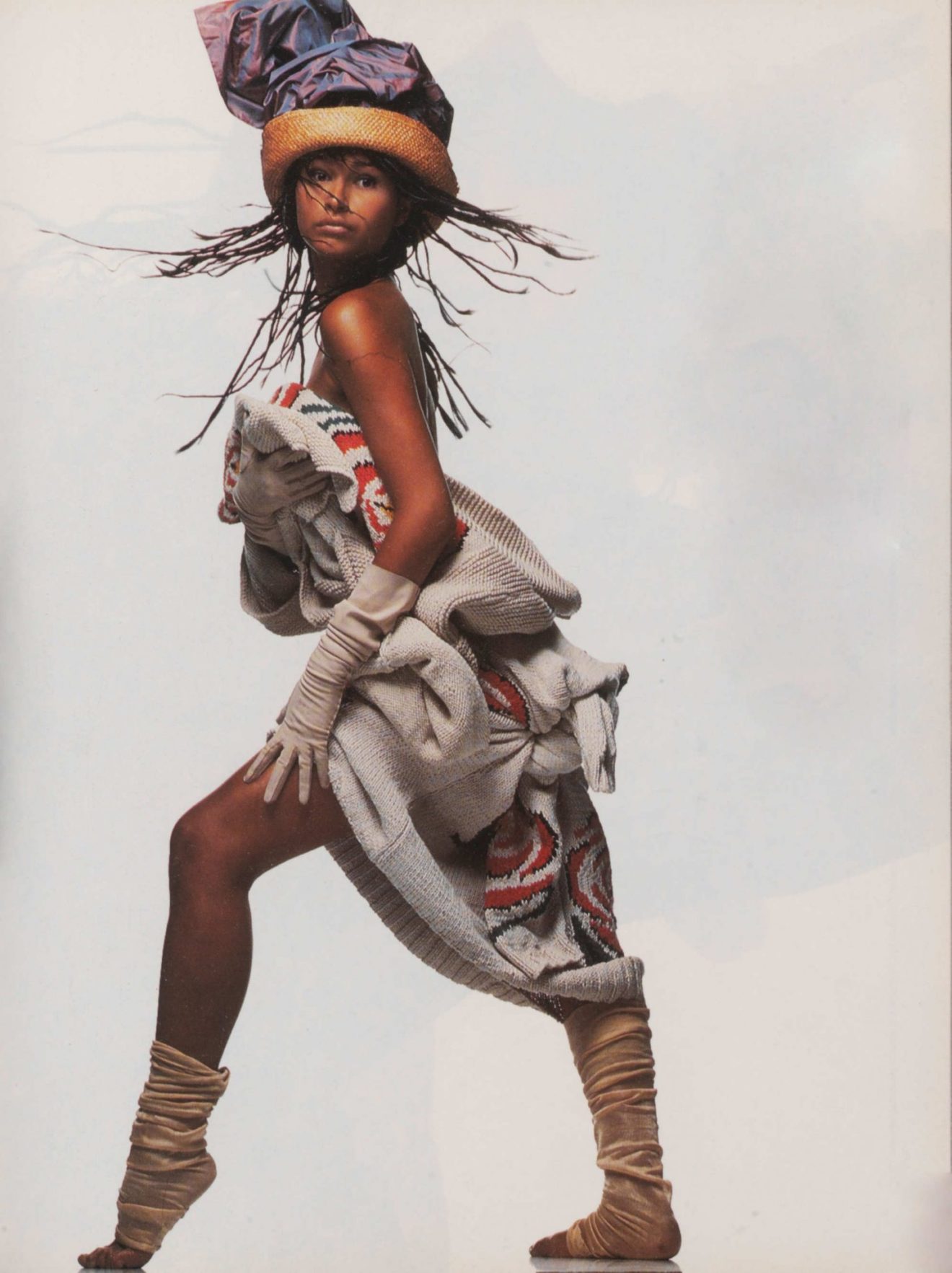

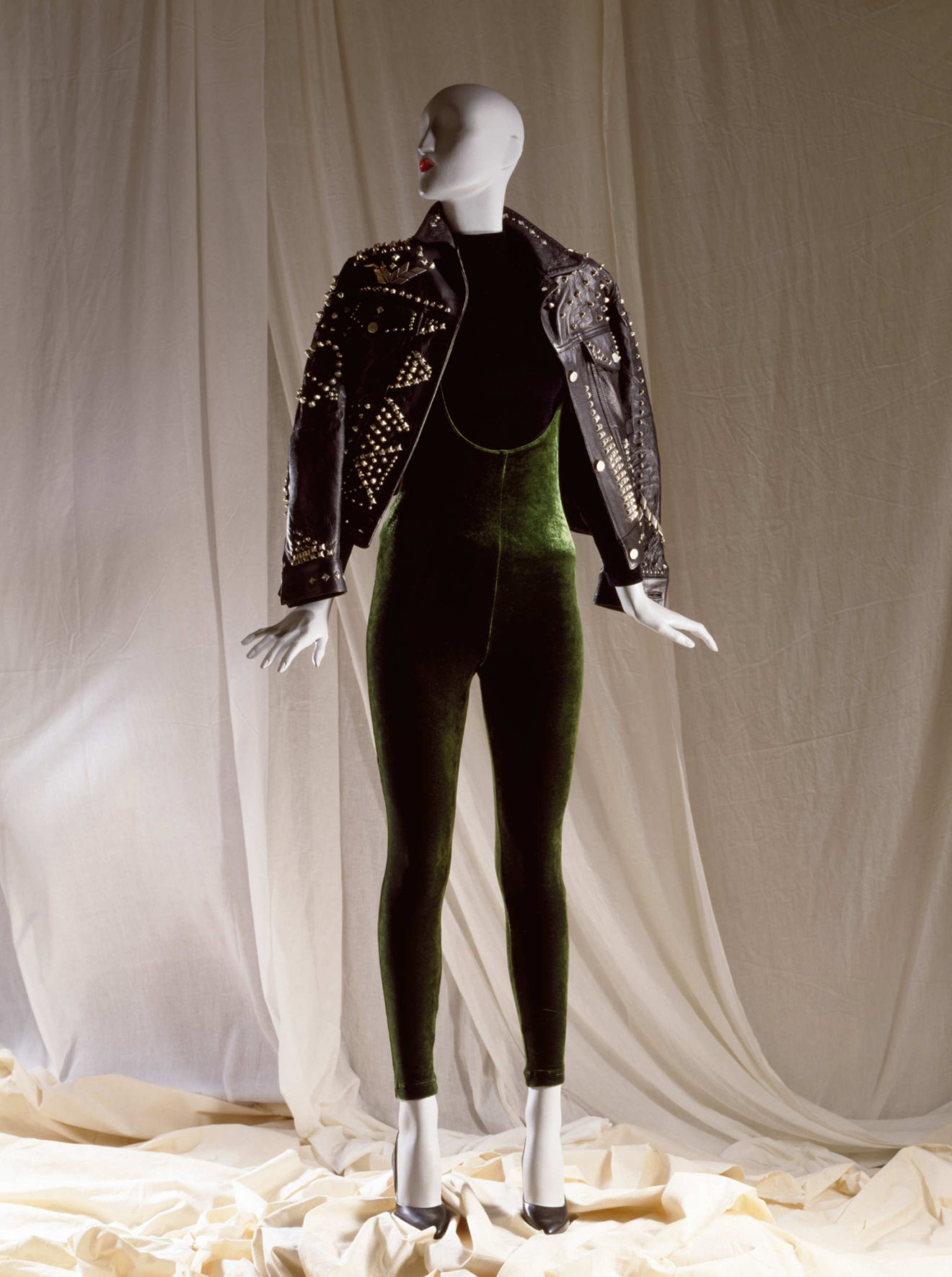

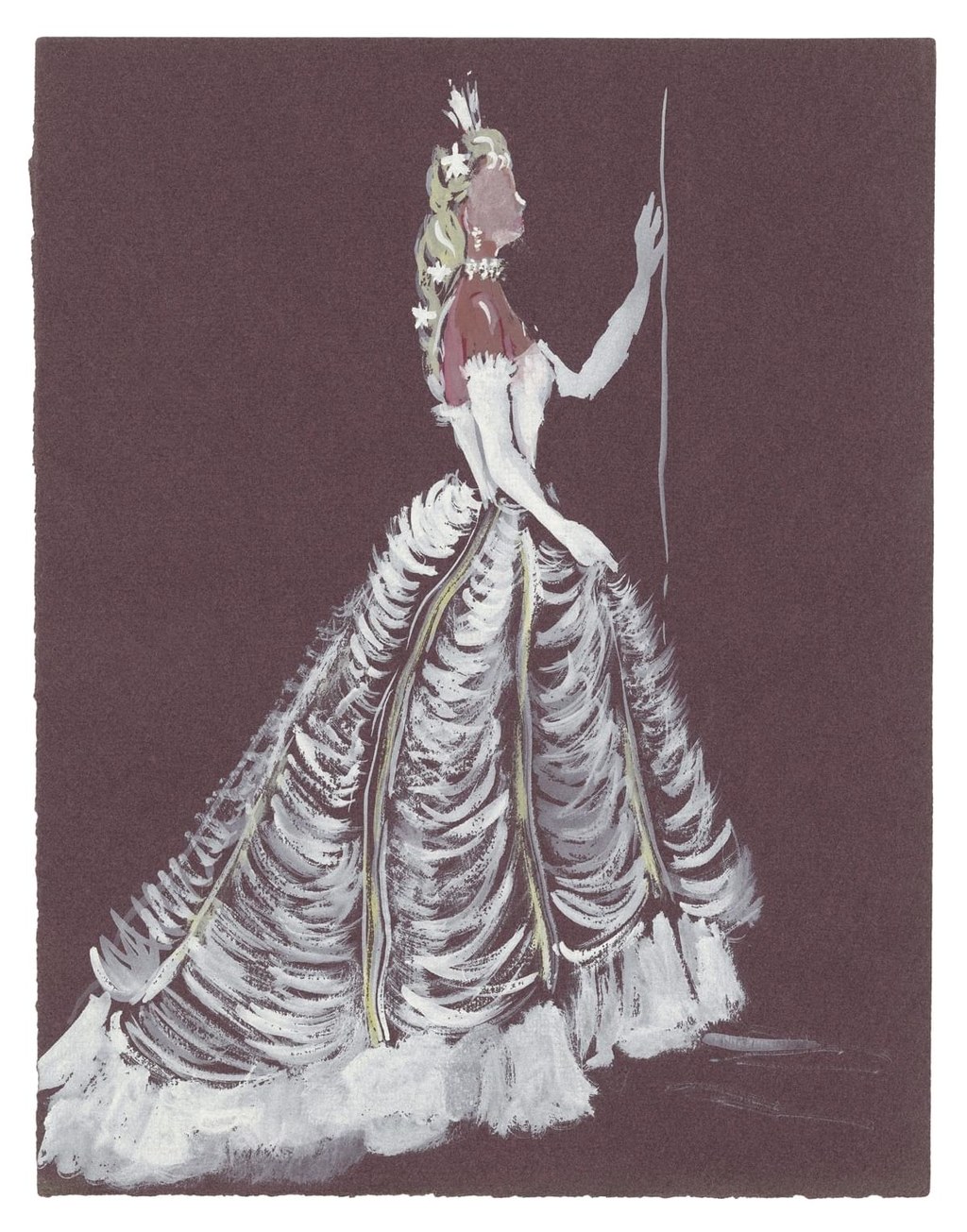

THE Boutique est donc posée là, élégante mouche sur une joue à la teinte d’albâtre, perdue dans cet univers urbain hostile. Sur la rue s’étirent ainsi ces grandes vitrines, avec derrière… rien… ou si, plutôt, Le Rien. En approchant plus près le visage de la paroi du bocal, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir à l’intérieur des vendeurs immobiles, figés, flottant dans l’espace tels le spermatozoide dans le liquide séminal ; tableau étrange, en y regardant de plus près, comme s’ils évoluaient au gré de l’indicible, du merveilleux, parmi les habits-rares-installés sur de sobres cintres métalliques ou sur des meubles minimalistes.

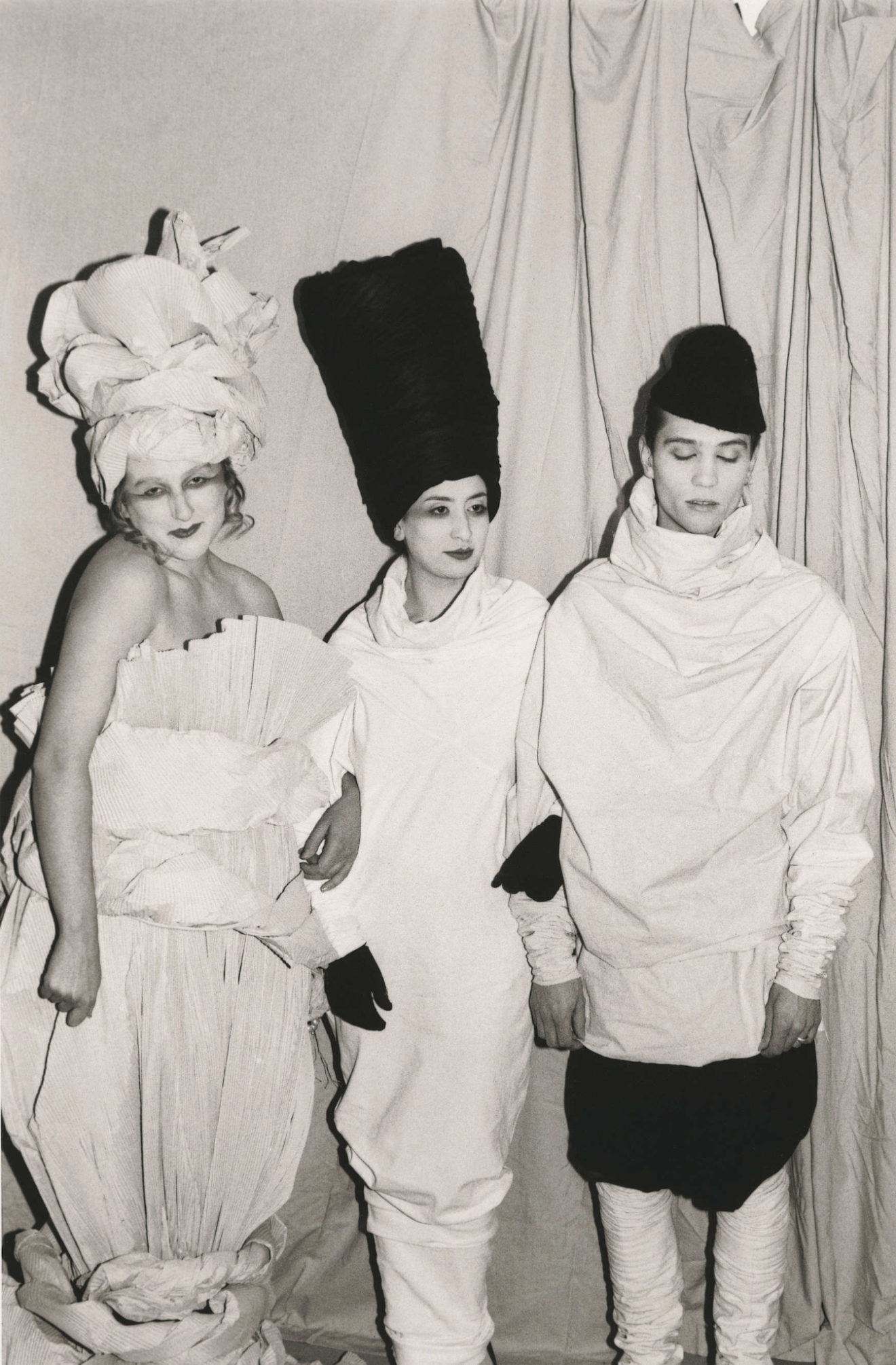

Nous voici donc au cœur de la nef, car ça n’est pas une simple boutique. Le lieu est religieux. Un temple voué à des rites qui nous sont sûrement pour toujours inconnus, nous, les profanes. Il faut rentrer dans ce lieu d’exception pour comprendre ce qui s’y passe vraiment. Et voici les vendeurs. Ils bougent un peu, à peine, en fait. Ils sont trois, observant chacun une posture très étudiée. Les bras sont croisés ou le long du corps, une main sur la hanche, l’autre légèrement surélevée et suspendue dans le vide, la tête un peu de biais, moue de la bouche, yeux hagards… Ou alors le bras passant entre les deux jambes dont l’une, croisée, passe par dessus la tête…

Lorsque vous aurez l’outrecuidance de vous diriger vers eux, ils vous gratifieront peut-être d’un regard distant, pourront éventuellement se laisser aller à vous faire un signe de la tête, voire même articuler un « bonjour », que vos modestes ouïes percevront comme une sorte de « bowjaune ». Ce « bowjaune » devrait être accompagné d’une moue des lèvres accentuée, qui pourrait vouloir signifier : « bienvenue dans le royaume triomphant des exceptions vestimentaires, qui ne sont plus de simples assemblages de tissus et d’ingéniosités, mais toute bonnement… des vérités ». Quant à moi, je crois que… que je viens juste de… jouir…

« Ici, tout n’est que luxe, rareté, beauté, perfection. Mais même si vous achetez quelque chose, nous ne sourirons pas davantage. »

Allez, faisons fi de ce satané instinct d’infériorité qui nous colle à la peau depuis que nous avons passé la porte et hasardons-nous à nous rapprocher, afin de contempler de plus près certaines pièces, tout en respectant le silence monacal du sanctuaire. Vestes, manteaux et chemises défilent sous nos yeux ébahis. Nous sommes marqués à la culotte par l’un des vendeurs-cénobites-cerbères qui replace aussitôt, dans un alignement que lui seul maîtrise, et selon des règles que lui seul comprend, ces augustes vêtements sur lesquels nous avons osé poser nos vilains gros doigts boudinés.

Nous contemplons ensuite de magnifiques pulls, en l’occurence au nombre de trois, qui se battent en duel sur une gigantesque table en métal mat à 10.000 dollars. Juste à côté, deux ceinturons enroulés, trois porte-monnaie et quatre paires de chaussettes alignées. Ces objets, accessoires et divers artéfacts auraient-ils appartenu à Napoléon Bonaparte ? Ou à Marilyn Monroe qui, selon la rumeur, portait des chaussettes pour dormir ?

Nous esquissons alors une ébauche de dialogue avec l’un de ces archanges non-répertoriés par les Saintes Ecritures : « Veuillez m’excuser, auriez-vous ce modèle en médium ? ». L’être en deux dimensions s’approche de nous, comme s’il flottait dans les airs. En effet, je regarde à ce moment précis ses pieds et force est de constater qu’ils ne touchent pas le sol. L’être vaporeux qui défie la gravité ne manque cependant pas de se contempler au passage dans un grand miroir. Il doit avoir été assez satisfait de ce qu’il y a vu pour arborer ensuite une sorte de sourire, même si l’image renvoyée par la glace est restée étrangement impassible. Il nous lance alors, dans un chuintement singulier : « en mîdiôm, m’avez-vous dit ? »

C’est avec une grande dextérité et la plus extrême souplesse dans les doigts, mouvement que nos grosses paluches roturières ne pourraient en aucun cas reproduire, que l’ectoplasme à deux dimensions extrait une petite étiquette de l’intérieur du pull que nous venons de lui désigner, posé au beau milieu de la table en métal mat à 10.000 boules. Une rotation de la tête à 180 degrés et un geste souple de la main plus tard, il interroge un autre xénomorphe : « Eugenio, y a-t-il encore le modèle B en… Mîdiôm ? ».

L’autre marque un temps d’arrêt (Attention : la scène d’action du film !), puis disparaît derrière une petite porte dérobée, comme happé par la réserve du magasin, pour en ressurgir quelques minutes plus tard. Il semble effondré (il vient probablement d’apprendre un décès dans sa famille) : « Nooooon, nous n’avons plus ce modèle, hélaaaas ». Et là, réaction en chaîne ! Le premier xénomorphe semble lui aussi soudainement gagné par une tristesse sans bornes. Les deux se regardent en dodelinant de la tête. Nous parvenons finalement à sortir de cette torpeur quelque peu angoissante en demandant à essayer un autre modèle dans un autre coloris. « … Oui c’est très joli aussi en noir. Vous pouvez le porter comme ça, avec le petit chose, là, voilà, avec le petit chemise aussi ou alors avec le petit maille. C’est très joli aussi avec le petit maille… ». Mais… Mais qu’est-ce qu’y dit ?

Bon, nous prendrons celui-ci…

Le vendeur, extatique, prend notre vêtement comme s’il tenait le petit Jésus, puis se dirige religieusement vers la caisse. Nous emboîtons ses pas, dans une lente procession sur ce chemin pavé de dalles en béton brossé aussi grises que notre âme, résignés à donner l’extrême-onction à notre carte bancaire.

Voici maintenant venu le moment de l’emballage du vêtement susnommé. Pas simple, pour tout dire… Devant nos yeux ébahis, les deux moines trappistes se mettent à plier avec un soin infini l’article, le tout dans un silence teinté de sacralité et d’absolu. Le premier enveloppe le pull dans un immense papier de soie. L’autre, presque collé au premier, attend fébrilement, un second emballage cartonné à la main. L’ensemble est introduit dans un grand sac. Le cérémonial s’achève par la délicate mise en place d’un petit lacet ciré pour fermer le tout. J’ai cru un instant entendre chanter des anges juste au-dessus de nos têtes. Pour l’encaissement, nous assistons à une mise en scène à peu près identique. L’un des vendeurs nous jette alors de petits sourires complices…

On nous remet le paquet et nous nous retirons enfin, sur la pointe des pieds, sans bruit. La grâce nous accompagne jusqu’à la porte. Les vendeurs, eux, sont restés plantés à la même place. Sans doute sont-ils branchés sur des socles, derrière le comptoir, pour se régénérer. Ils se contentent avec le peu d’énergie qui leur reste de nous dire au revoir (attention, prononcez « awu-voy »). A peine la porte franchie, nous voici replongés dans le maelström de la vulgarité crasse. C’est fini, tout reprend son rythme et le sentiment d’immortalité nous quitte peu à peu. Nous venons ainsi de goûter quelques moments à l’essence même de ce que vivent tous les jours ces garçons pétris d’extase. Au-delà de la mode et au-delà du temps.

Mais vous n’êtes pas obligés de me croire…