Deux rédacteurs d’Instant City, Anne et Hubert, conversent autour de leurs films cultes. Le principe : chacun leur tour, ils choisissent donc un film et le soumettent aux commentaires de l’autre.

Conversation autour d’un film culte

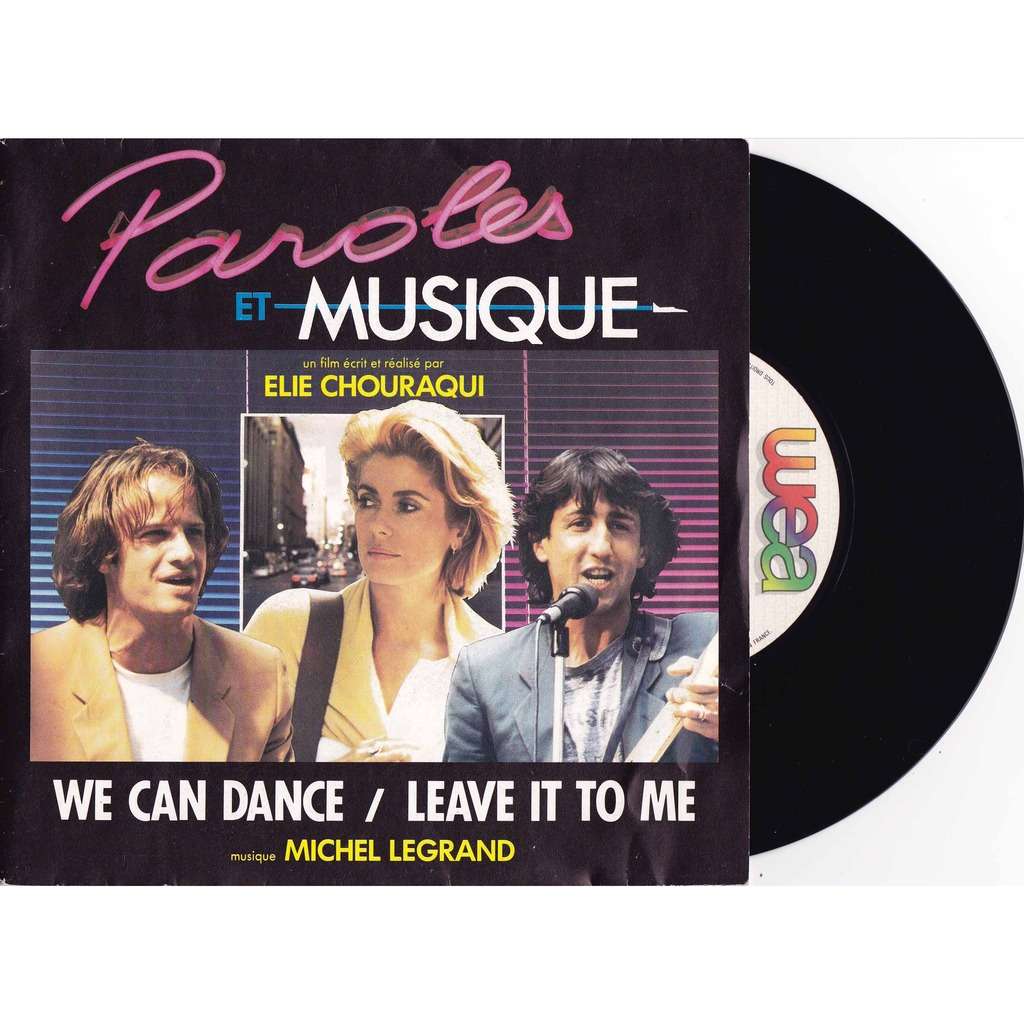

Episode 1 : « Paroles et Musique » (Eli Chouraqui, 1984)

Anne : L’enjeu pour moi en redécouvrant ce film que j’avais vu lors de sa sortie (j’avais alors 17 ans) était de savoir si l’on pouvait ou non revoir un vieux film des années 80, un film âgé de plus de trente ans, sans que celui-ci ne soit démodé, vieillot ou dépassé. C’est un peu le challenge des films anciens. Ce qui fait la qualité d’un grand classique, c’est selon moi son caractère indémodable. Peut-on regarder un film muet de Charlie Chaplin sans s’ennuyer ? La réponse est « oui » car on y a toujours quelque chose à apprendre et certains problèmes de société sont encore d’actualité. Nous sommes un public tellement gavé d’effets spéciaux, de thrillers aux scénarios alambiqués à souhait qu’il me paraissait, avant le visionnage, très difficile d’effacer les années 2010.

Et en effet, ce film dont j’avais un souvenir nostalgique, à la manière de « Péril en la Demeure », ou dans un autre style « Tchao Pantin », n’est pas parvenu à dépasser le cap du second visionnage. Je n’ai pas revu ces films des années 80 qui ont bercé mon adolescence, comme « La Boum », « Les fugitifs », « La vie est un long fleuve tranquille », « Le dernier métro », « Viens chez moi, j’habite chez une copine », « A nos amours », « Subway », « Trois hommes et un couffin », « J’ai épousé une ombre »… Parce qu’il me semble que cela gâcherait le souvenir que j’en ai. J’ai peur d’ouvrir ce livre-là et d’être déçue. Tous ces films d’avant 1985, avec les grandes stars que vénéraient nos parents, Deneuve, Depardieu, Dewaere, Miou-Miou, Annie Girardot, Romy Schneider, tous ces films de Godard, Pialat, Tavernier, Chabrol, Patrice Leconte, Mocky, Yves Boisset ou Lautner, appartiennent à un courant bien spécifique, une certaine génération qui n’est pas la mienne et que je trouve démodée. C’est le cas de « Paroles et Musique ». Je me suis ennuyée en le regardant et je l’ai trouvé démodé.

Hubert : Tout d’abord bonsoir et merci de me recevoir dans cette émission de débat, de point de vue et de catch dans la boue. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d’évoquer ce chef d’œuvre qu’est « Paroles et Musique » (et je pèse mes mots), je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit un peu plus haut en guise de préambule.

En effet, commencer par suggérer que les parents en général, et probablement les miens, « vénéraient » Romy Schneider, Depardieu, Deneuve, Dewaere, Girardot, ainsi que des réalisateurs comme Bertrand Tavernier, Chabrol, Mocky, Boisset, Lautner, Godard… Tout en rangeant tout ce beau monde dans un même sac… Euh, c’est un joli panel de nos grands noms du cinéma français, mais je ne vois pas spécialement le rapport avec la choucroute, voire même la tarte aux fraises (pâte sablée), et encore moins avec le film d’Elie Chouraqui.

Si mes parents aimaient un certain cinéma populaire, c’était déjà parce qu’on ne leur proposait que ça à l’époque à la télévision : des films de Robert Enrico, Lautner, certes, mais aussi Claude Zidi, André Hunebelle ou Philippe De Broca. Quant aux acteurs, à part Romy Schneider-Noiret, connexion avec Robert Enrico et le film que tous les parents français de cette génération adorent, je parle du « Vieux Fusil », Louis de Funès, Yves Montand, Gabin, Signoret, Lino Ventura, Delon, Belmondo, tous ces acteurs populaires qui passaient régulièrement, multi-rediffusés dans des films qu’ils connaissaient par cœur…

Mais dans l’absolu, c’était surtout le cinéma américain qui les faisait rêver. Des westerns, des policiers, des films d’aventure dont ils ne connaissaient pas les auteurs car ils s’en fichaient, au même titre d’ailleurs que les réalisateurs français. Alors pensez donc que Godard, Pialat ou Tavernier sont des noms qui sonnent étrangement dans l’intro de cet article qui va être consacré à « Paroles et Musique ».

Passé le couplet sur nos parents respectifs dans le contexte de ces années 80, voilà que je me transforme d’un seul coup en Hulk (en fait c’est progressif, car d’abord il y a la chemise qui se déchire sur les pectoraux, ensuite les chaussures, le pantalon, et l’épiderme qui se teinte d’une couleur olivâtre…). En effet, lorsque vous écrivez que Godard, Chabrol, Pialat, sont des réalisateurs démodés et que vous les mettez dans le même sac que le réalisateur de « La Boum », Claude Pinoteau, et Luc Besson, auteur à l’époque de « Subway »… Et qu’ils appartiendraient tous, je vous cite, à un courant bien spécifique, euh… Excuse me, what do you say ?! Je crois que je vais mettre sur pause. Réduire de la sorte tout un pan du cinéma français, qu’il soit issu de la Nouvelle Vague ou qu’il soit juste à ambition populaire, en synthétisant de la sorte « courant bien spécifique »… Là, non. Pas du tout, non, non et non.

Chacun des réalisateurs cités appartient surtout à lui-même. Que l’on évoque ces réalisateurs issus de la Nouvelle Vague comme ceux de l’ancienne rédaction des Cahiers Du Cinéma, de Godard à Chabrol, en passant par Truffaut, Rivette, Rohmer ou Eustache, ils ont chacun d’eux proposé des films bien spécifiques et très différents les uns des autres, au point qu’on ne serait pas en mesure de les intégrer à un courant ou un genre similaire. Ils ont tous été auteurs de films, en reflétant leur époque, avec pour certains une réflexion politique, sensorielle et formelle (Godard, Eustache), romanesque, littéraire ou naturaliste (Truffaut, Rivette et Rohmer).

Avec Maurice Pialat, c’est le social et une déconstruction systématique des habitudes conformistes et bourgeoises du cinéma de l’époque (« Nous Ne Vieillirons pas Ensemble », « Loulou », « A Nos Amours »). Une bourgeoisie également la cible préférée de Chabrol et ses fables sur cette bourgeoisie provinciale déguisées en thriller sous influence Hitchcockienne (« Que La Bête Meure », « Le Boucher »). Une bourgeoisie également traitée chez Sautet, avec ici une réflexion plus nuancée sur l’évolution des mœurs, avant et après le début des années de crise en France (« César Et Rosalie », « Vincent, François, Paul et les Autres », « Une Histoire Simple », « Mado »). Mais aussi Tavernier, autre grand baromètre de son époque, avec des films comme « L’Horloger de Saint Paul », « Les Enfants Gâtés », « Une Semaine de Vacances »).

Anne : Je suis tout à fait d’accord avec toi : il ne faut pas mettre ces réalisateurs tous ensemble « dans le même sac » ni les identifier tous au même courant cinématographique. Bien entendu, tu as tout à fait raison, c’est indiscutable et tu as bien fait de le préciser, je ne peux qu’être du même avis, bien entendu. Ce que je voulais dire, je me suis sans doute mal exprimée, c’est qu’en tant que spectateur ignorant de la culture cinématographique, tous ces films, de tous ces réalisateurs des années 1980-1985, sont pour la plupart démodés, irregardables et ennuyeux. Ce n’est évidemment pas mon avis concernant certains films dits cultes de cette époque, ceux qu’on appelle « Les grands classiques ». Mais le sujet n’est pas là. La question soulevée est : est-ce qu’un spectateur non cinéphile peut regarder « Paroles et Musique » sans s’ennuyer ? Je ne parle pas d’un spectateur cinéphile, d’un amoureux du cinéma, d’un amateur de culture cinématographique ou d’un abonné aux « Cahiers du Cinéma ». Je parle du spectateur lambda.

Ce n’est ni péjoratif, ni dépréciatif. Il faut de tout pour tous. Et pardon, mais j’aime le cinéma, je me considère comme cinéphile, mais oui, je me suis ennuyée. Et oui, je trouve beaucoup de films de ces années-là démodés et dépassés. Alors, sans doute ont-ils un intérêt purement culturel, en tant qu’oeuvre d’art témoignant d’une époque. Certes… Mais pas en tant que divertissement. Et là, on soulève une autre question : il y a plusieurs cinémas, dont le cinéma de divertissement. Quelle est notre attente lorsqu’on s’assoit dans un fauteuil face à l’écran ? On veut tous la même chose ? Apprendre, ressentir des émotions, passer un super moment, ne pas s’ennuyer, ressortir content et scotché, ressentir le « waow », avoir à réfléchir, s’émerveiller, s’extasier… Eh bien, je n’ai ressenti aucun de ces sentiments en regardant « Paroles et Musique ». J’ai ressenti de l’ennui, de l’agacement. J’ai même été atterrée.

Hubert : Paroles et Musique… En 1984, à la sortie du 3ème film d’Elie Chouraqui, Catherine Deneuve rayonne de toute sa quarantaine éclatante. Pour l’occasion, elle s’est coupé les cheveux et elle n’a jamais été aussi belle. Christophe Lambert et Richard Anconina sont les deux jeunes acteurs du cinéma français que tout le monde veut voir dans les films. Le réalisateur de « Qu’est ce qui Fait Courir David » n’a qu’à ramasser. Avec un scénario prétexte et vaguement autobiographique, une musique de Michel Legrand, voici alors un concentré de toute une époque, avec ces ersatz de chansons de Christopher Cross, fortement dosés en glucose et lipides. Revoir ce film, ou le découvrir aujourd’hui, c’est en effet se confronter à une déferlante de clichés qui convoquent toute l’iconographie d’usage, allant de l’aéroport, avec ces avions en partance pour New York, à ces écrivains qui n’arrivent pas à finir leur « fucking book », en passant par cette façon qu’ont les personnages de tenir et de fumer leur cigarette, les sweats trop larges à épaulettes, les pulls amples manches chauve souris et ceinturés à la taille, les gros ventilateurs dans des lofts avec des stores vénitiens, les studios d’enregistrement en mode « On peut reprendre là, j’ai pas de feedback ! », les petits matins bleutés avec les éboueurs en plan large filmé au sol…

Comme si justement ce film avait inventé lui-même toute cette imagerie publicitaire ou une sorte de pendant français à ce que faisait Adrian Lyne outre-Atlantique. Le film est donc à juste titre un festival de ce genre outrancier, ou bien une machine à remonter dans le temps. Pourtant, pour toutes celles et ceux qui l’ont découvert adolescent, il y a ce parfum, cette magie et cela ne tient pourtant pas à grand chose. Une lumière, un plan, une phrase de dialogue, quelques notes jouées au piano, un détail… La nostalgie qui nous étreint, cette délicatesse infinie qui nous serre la gorge avec son nœud coulant, tous ces chouettes petits moments passés, inavouables, secrets, honteux, que l’on refoule mais qui à chaque évocation du film, nous sourient. Indéfendable, sûrement, certainement même, mais avec toujours ces détracteurs qui vous regardent avec des yeux de hibou frits. Peut-on aduler Kubrick ou Billy Wilder au même titre que Chouraqui… ? Mais oui bien sûr !

Anne : Je suis tout à fait d’accord avec toi quant au charme du film « Paroles et Musique ». Je suis également très sensible à tout cet univers que tu viens de décrire. Et je le dis, c’est bien ce qui m’a plu dans ce film : son esthétisme dans la couleur, les éclairages, les costumes, les décors… Je comprends l’engouement de certains cinéphiles pour les films de cette époque. Il y a un côté nostalgie de ces années-là qui est très émouvant.

Hubert : En effet, il y a une véritable fascination aujourd’hui pour les années 80. Il suffit de voir la mode et la musique qui n’en finissent pas de piocher dans les tics de cette époque…

Anne : L’engouement pour les années 1980 tient davantage à la gaieté et au caractère festif du disco, qu’à la nostalgie de la musique de Michel Legrand ou de Christopher Cross. Ma seconde remarque concernant le film concerne le statut et la place des femmes. Deneuve ou Schneider sont l’archétype à l’époque des épouses des années 1980. Brushing, coupes de cheveux datées, types de rôles au cinéma.. Elles sont là, à la maison, rêvant d’émancipation, mais finalement soumises au bon vouloir de leur mari. Ce sont des personnages secondaires dans le couple. Elles veulent que leur mari les aime et pour cela elles sont prêtes à se taire, à accepter les allers-retours, les caprices, les brimades, les disputes, les cris injustifiés et les humeurs injustifiées des hommes. Elles font tout mais n’ont droit qu’aux critiques de tous : de leurs époux, de leurs enfants qui leur reprochent de n’être jamais là, de trop travailler, d’avoir des amants et donc de jouir d’une certaine liberté sexuelle. J’ai trouvé les deux rôles féminins très loin des personnages émancipés et libres du cinéma d’aujourd’hui. J’ai trouvé cela machiste de la part du réalisateur Elie Chouraqui. Mais avec le recul, et au deuxième degré, je me dis que les films de 1980-1985 sont un excellent témoignage de la condition féminine de l’époque.

Hubert : A partir des années 60, puis 70 et 80, on suit l’émancipation de la femme au cinéma. Romy Schneider n’est certainement pas le meilleur exemple pour illustrer ce que serait une femme au foyer, quand on parcourt sa brève filmographie. Que ce soit chez Sautet, Girod ou Żuławski. Pour Deneuve, même combat, malgré une filmographie plus riche. L’actrice a toujours cherché à démonter de l’intérieur ce qui paraissait lisse ou rassurant dans son physique. Demy, Buñuel, Mocky, Truffaut, Broca et tant d’autres encore, lui ont offert les plus beaux rôles de femmes modernes, libres et insoumises. Vous faites donc un curieux raccourci encore une fois sur le cinéma français, en fondant juste votre analyse sur ce personnage de Deneuve dans « Paroles et Musique », ou bien encore sur les quelques autres personnages féminins du film, en les réduisant finalement à pas grand chose. A mon sens, tous les réalisateurs français d’après-guerre auront plutôt eu tendance à essayer de casser le moule d’un cinéma corseté, dit cinéma de « papa », en proposant des personnages de femmes assez novateurs, d’ailleurs tout de suite repris par les réalisateurs américains, italiens ou japonais… A propos du disco, précisons que c’est une période assez courte, à l’instar du Punk, qui n’a duré que trois ans, et plutôt avant les années 80, précisément à la fin des 70’s… Avec le début de ces années 80, on assiste au contraire à l’avènement de genres de musique plus dépressives, marquées par la prédominance de sons de claviers et synthétiseurs New Wave ou Cold Wave, sons dits Novo et minimalistes. C’est en revanche durant la deuxième partie des 80 que la musique deviendra plus expansive, avec des groupe tels que Duran Duran, U2 ou Tears For Fears, qui prendront quant à eux un virage vers des albums plus gros et plus colorés.

Anne : Pardon, j’étais plus sur « Stars 80 »… En parlant de Romy, je pensais à « César et Rosalie ». Mais tu as raison. J’ai tendance dans mes propos à faire d’un cas particulier une généralité. Je vais y être plus attentive désormais. N’es-tu pas d’accord avec moi lorsque je dis que le personnage de Deneuve dans « Paroles et Musique » est traité de façon machiste ? Tout le monde l’engueule : son mari la quitte parce qu’elle travaille… trop (!) mais lui laisse les gosses et revient par jalousie de mâle testostéroné dès qu’elle a un amant. Ses enfants lui reprochent de trop travailler et la culpabilisent à la fois du départ de leur père et de reprendre une vie amoureuse. Son amant passe ses nerfs sur elle. Et que fait-elle ? Elle tente de calmer et de satisfaire tout ce petit monde.

Hubert : Elle reste quand même un personnage à la fois libre de ses choix et directif vis-à-vis des autres. Après, ce qu’elle décide lorsqu’elle retournera vivre avec son mari, c’est plus de la consilience par rapport aux enfants à qui leur père manque. On est dans une réalité concrète.

Anne : Ma troisième remarque concerne les dialogues. J’ai été stupéfaite par la pauvreté des dialogues. contrairement au film « Trop Belle Pour Toi », par exemple (1989).

Hubert : On ne peut pas citer Bertrand Blier et Elie Chouraqui en les mettant sur le même plan. Tout le cinéma de Blier fils est fondé sur le sens du dialogue et ce côté verbeux d’un style se voulant littéraire ou théâtral. Ses films s’inscrivent dans une forme maniériste, sophistiquée, un peu à la façon d’un Michel Deville. Les deux réalisateurs poussent jusqu’à l’abstraction le jeu des comédiens et les scènes dans lesquelles ces derniers s’inscrivent. Nous ne sommes pas là dans la même approche que ce qu’un Chouraqui fait depuis toujours. Celui-ci, clairement, n’a pas la même ambition stylistique, qui viendrait s’appuyer sur ses saillies et ce que les comédiens sont censés représenter à l’écran.

Anne : Exactement. Ce sont deux mondes et deux univers spécifiques différents. Mais rien n’interdit de comparer deux mondes et deux univers. Au contraire, c’est intéressant de comparer deux réalisateurs, d’étudier ce qui les rapproche et ce qui les différencie. L’analyse comparative est constructive et pertinente. De même que le débat entre deux avis contraires. Et on est autorisé à dire qu’on préfère une écriture à une autre. C’est le cas ici : je préfère l’écriture scénaristique d’un Blier dans « Trop Belle Pour Toi » à celle d’un Chouraqui dans « Paroles et Musique ». Si j’ai utilisé cette comparaison, c’est uniquement parce que ces deux réalisateurs sont de la même époque.

Hubert : Prendre comme référence qui se voudrait indéboulonnable Bertrand Blier, l’auteur de « Trop Belle Pour Toi », un réalisateur bourratif, qui pour le coup a fait des films assez pénibles à revoir aujourd’hui, tant par leur style ampoulé que désuet, me surprend. A part peut-être « Les Valseuses », et encore… Le reste de sa filmographie a un côté putride et frelaté qui véhicule en plus une image de la femme franchement douteuse et rance. Plusieurs décennies à nous asséner sa misogynie comme pause et principe à vivre, et qu’il badigeonne allègrement dans tous ses films. Côté dialogues, on ne peut tout de même pas faire l’impasse sur Jean-Loup Dabadie, sans doute le meilleur dialoguiste du cinéma français, le plus fin, le plus spirituel de tous. Sautet, De Broca, Yves Robert ont grâce à lui pu transformer leurs films en chefs d’œuvre immortels.

Anne : Je n’évoquais pas toute l’oeuvre de Blier. Je prenais l’exemple bien spécifique d’un film en particulier de Blier. Mais soit. Supprimons une comparaison qui n’aurait pas lieu d’être. J’affirme donc, sans comparer, que les dialogues du film « Paroles et Musique » sont pauvres, parfois grotesques, surranés, bourrés de clichés et pathétiques. A mon avis, ils ont pris un sacré coup de vieux (sauf si on les aborde au second degré, encore une fois, en tant que témoignages d’une époque). Les répliques sont d’une platitude hallucinante, chargées de clichés consternants.

Hubert : Pour revenir sur le film qui nous intéresse, c’est un mauvais procès d’intention que de lui faire de tels reproches concernant les dialogues. Le film est une sorte d’idéalisation des rencontres entre hommes et femmes vue par un réalisateur resté un peu adolescent quant aux choses de l’amour.

Anne : Pour les dialogues : garder son âme d’adolescent ne signifie pas bêtifier ou être immature. On peut être jeune et intelligent. On peut être amoureux mais conserver sa raison. On peut être fleur-bleue, mais de manière drôle et pertinente. On peut écrire un film tendre mais plein de finesse. Quant à la relation amoureuse homme-femme : si elle est ici « idéalisée », je crie « au secours ! ». C’est ça l’idéal amoureux ? Trouver un mec collant et bien lourd, qui fait des caprices, vous crie dessus, refuse d’affronter les problèmes. Se remettre en couple avec un type qui s’enfuit plutôt que de parler, abandonne sa femme et ses gosses et « démerde-toi », n’appelle pas, ne donne aucune nouvelle pendant des mois, sous-entend que tu es une traînée et une mauvaise mère ? Se faire draguer par un pauvre type en soirée qui drague toutes les nanas qui passent, te fais l’amour en chaussettes de tennis avant de te virer en pleine nuit comme une malpropre ? Mon idéal amoureux ne correspond à aucune de ces trois histoires d’amour décrites dans le film.

Anne : Un des plaisirs du film est le casting. On est ravi de retrouver des visages qu’on aime et qui font un peu partie de notre vie : Dominique Lavanant, Clémentine Célarié, Charlotte Gainsbourg. En revanche, je n’ai pas aimé la musique du film composée par Michel Legrand, que j’ai trouvée trop sirupeuse. Un petit air de piano bien posé au bon endroit, quand il s’agit de signifier au spectateur qu’il doit être attendri, trop évident, trop gros…

Hubert : Michel Legrand, de « la mélodie sirupeuse »… Oui, bien sûr, tout à fait… « Non Bogomir, Cvijetin ! Attendez, pas maintenant ! ». Désolé, chère Anne, mes deux hommes de main serbes voulaient juste vous vriller les bras et vous perforer les poumons à coups de poing américain. Michel Legrand, compositeur pour Jacques Demy, Godard, Molinaro, Rappeneau, Estwood, Lester, De Broca… Arrangeur de Jazz, chef d’orchestre… « Les Demoiselles de Rochefort », « Les Parapluies de Cherbourg », « Peau D’Âne », « L’Affaire Thomas Crown », « Cléo de 5 à 7 »… Je continue ? Elie Chouraqui, fan d’un certain cinéma populaire et surtout fan depuis toujours de ce compositeur, avait déjà collaboré avec lui sur son précédent film « Qu’est-ce Qui Fait Courir David ? ». Michel Legrand n’a certes ici pas forcément signé son meilleur score pour un film, si ce n’est ces petits thèmes au piano renvoyant à Eric Satie. Il a en effet composé toutes ces chansons qui, sorties de leur contexte, peuvent, je vous l’accorde, paraître aujourd’hui assez éprouvantes, mais pourtant, il a su apporter sa patte le temps de quelques notes au piano. Une mélodie placée ça ou là, qui renvoie tous les nostalgiques de ce film chéri à leurs années sucrées, idéalisées et souriantes.

Anne : C’est exactement ce que je dis : une petite mélodie au piano bien placée, au bon moment, pile là où il faut. Efficace ? Talentueux. Mais justement… trop facile, tellement évident ! On n’est pas dupe et ça nous gonfle. Tout comme ces sitcoms derrière lesquels, en bruit de fond, on entend les rires qui nous indiquent à quel moment le scénario est drôle. Infantilisant. Directif.

MA SCENE PREFEREE DU FILM

Anne : La scène entre Lambert et Charlotte Gainsbourg dans la cuisine au petit-déjeuner : Lambert parvient à apprivoiser Charlotte après un dialogue à double sens. Et Charlotte Gainsbourg délicieuse, merveilleuse, si délicate, parfaite !

Hubert : Ah vous voyez Anne, vous finissez par craquer et votre armure se fissure… A la 10ème vision du film, vous finirez par aimer Michel et Jérémie, Margaux et les autres… Si si… Vous verrez… On aime tous Paroles et Musique.

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Ciné Cinéma Facebook

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot