Pierre Soulages, un des plus grands artistes vivants, fêtait ses cent ans le 24 décembre 2019. Retour sur 80 ans de création, des brous de noix de ses premières oeuvres à l’Outrenoir, en passant par les fameux vitraux de l’abbatiale de Conques.

Pierre Soulages fêtait donc son centième anniversaire ce mardi 24 décembre. Et le père de l’Outrenoir travaille toujours. Trois des œuvres exposées dans le cadre prestigieux de l’exposition-hommage du Louvre, qui a débuté le 11 décembre, ont d’ailleurs été peintes en 2019. Retour sur plus de 80 ans de carrière du plus grand artiste français vivant.

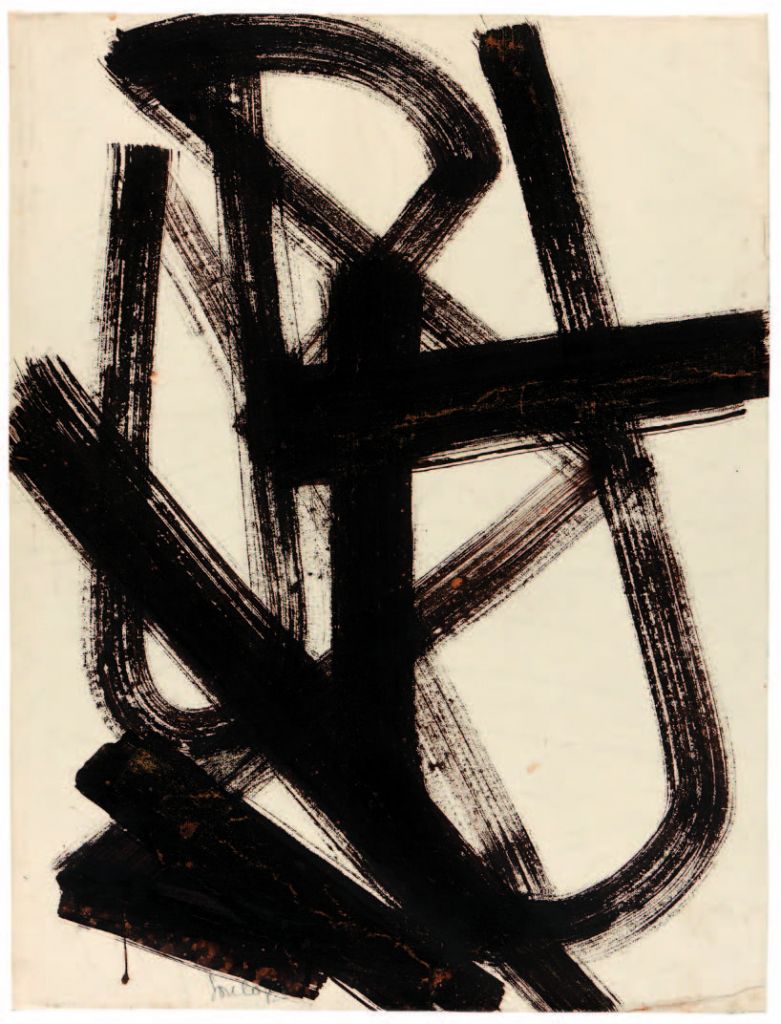

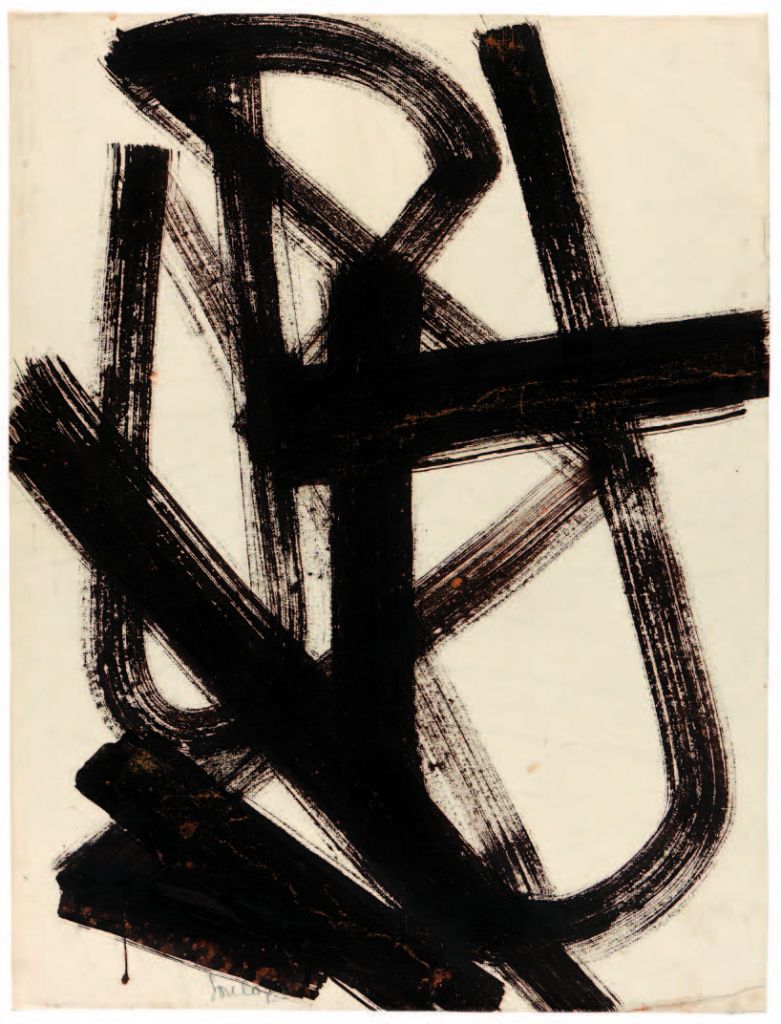

« Enfant, je préférais tremper mes pinceaux dans l’encre noire plutôt que d’employer des couleurs. On m’a raconté que je faisais de grands traits noirs sur le papier, j’aurais répondu que je faisais de la neige », racontait Pierre Soulages en 2009, lors de la rétrospective organisée par le Centre Pompidou pour ses 90 ans. Il rendait ainsi le blanc du papier plus blanc en mettant du noir…

Pierre Soulages a toujours aimé le noir : « Ce fut la couleur de mes vêtements dès que j’ai pu les choisir. Ma mère était outrée. Elle me disait : ‘Tu veux déjà porter mon deuil ? » », racontait-il à l’AFP en février dernier. Et c’est aussi en noir qu’il s’est marié en 1942 avec Colette, dont il partage la vie depuis 77 ans. En 1979, Pierre Soulages a commencé à ne mettre que du noir sur ses toiles, inventant ce qu’il a appelé l’Outrenoir, un autre « champ mental que le noir ».

Le choc de Conques

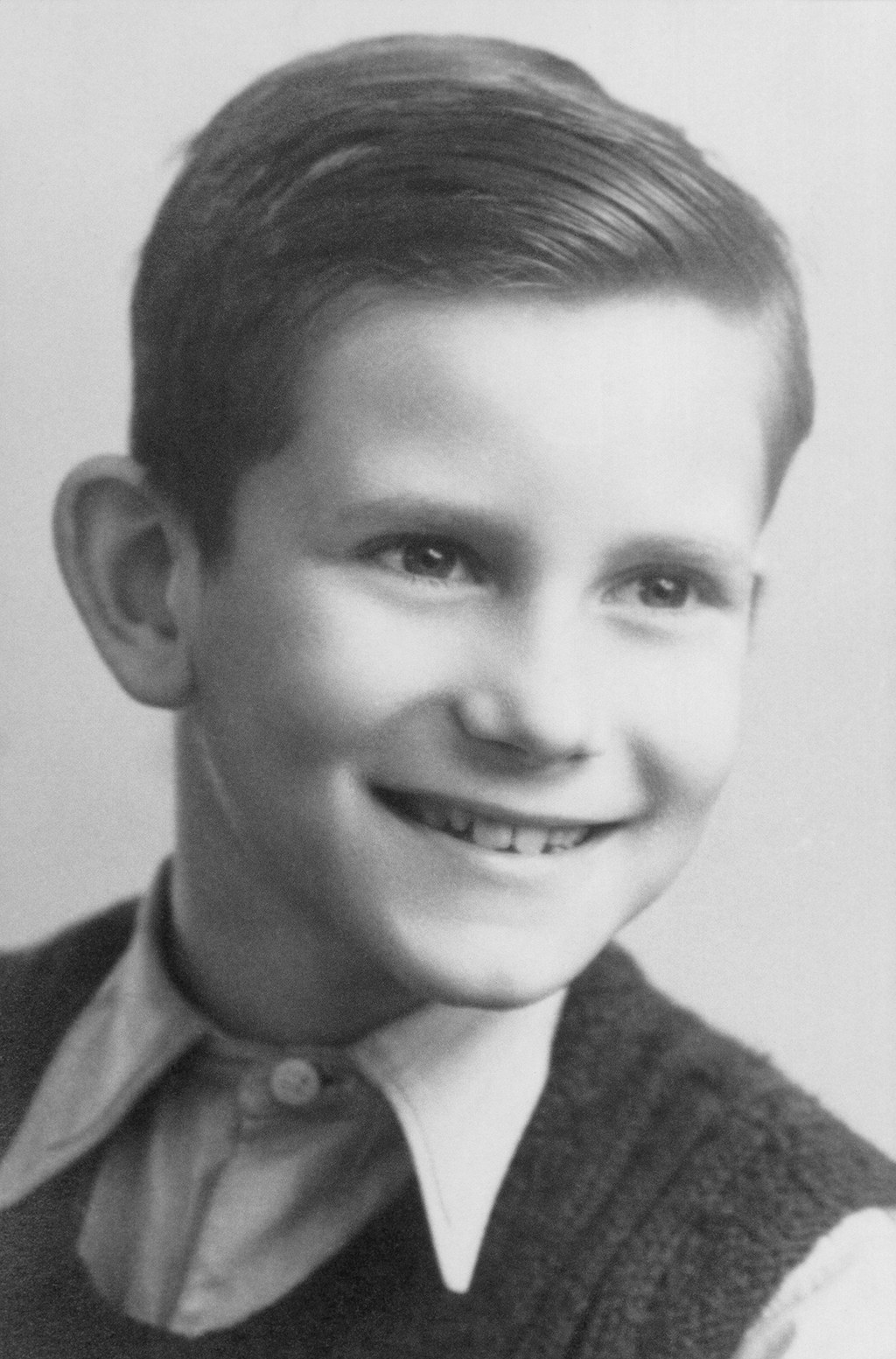

Pierre Soulages est né en 1919 à Rodez, dans l’Aveyron. Son père, un carrossier qui fabrique des charrettes, meurt alors qu’il n’a que sept ans. Il est élevé par sa mère et sa sœur plus âgée que lui. Enfant, il s’évade en fréquentant les artisans de son quartier. Il en gardera un goût pour les outils, utilisant des pinceaux de peintre en bâtiment ou fabriquant lui-même ses instruments.

Lors d’un voyage de classe, il visite l’abbatiale romane de Conques (dont il créera les vitraux, bien des années plus tard), un choc esthétique qui décidera de sa carrière : « C’est (…) là, je peux le dire, que tout jeune, j’ai décidé que l’art serait la chose la plus importante de ma vie », disait-il dans un entretien à la Bibliothèque Nationale de France en 2001.

Il peint régulièrement à partir de 1934 et monte à 18 ans à Paris pour préparer le concours de l’Ecole des Beaux-Arts. Il est admis mais il trouve l’enseignement médiocre et décide de retourner à Rodez.

La période de la guerre est mouvementée : il est mobilisé en juin 1940, démobilisé début 1941, il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier, puis travaille dans un vignoble sous une fausse identité pour échapper au travail obligatoire en Allemagne.

Soulages, ce n’est pas que le noir

La carrière de peintre de Pierre Soulages commence réellement quand il s’installe à Courbevoie, en banlieue parisienne, avec Colette, en 1946. D’emblée, ses œuvres sont abstraites. Il combine d’épaisses lignes verticales, horizontales, obliques, comme des idéogrammes. Il peint sur papier avec du brou de noix, sur des verres cassés avec du goudron.

Au-delà de Conques, il a été impressionné par l’art pariétal, dans lequel il puise ses couleurs. Des couleurs sourdes, de l’ocre au noir en passant par le rouge ou des bruns plus ou moins intenses. Pierre Soulages a employé le brou de noix, le goudron, le noir de fumée, le noir d’ivoire, toutes matières organiques qui réfèrent à l’art de la préhistoire, aux premiers signes tracés à l’aide d’un morceau de charbon de bois dans l’obscurité des grottes. La peinture de Pierre Soulages dialogue avec la Peinture elle-même…

A partir de 1951, Soulages pratique aussi la gravure, sur plaques de cuivre. Ses estampes de petite taille utilisent toutes ces couleurs, en contraste avec le noir. Il réalise plus tard des lithographies où il utilise des couleurs plus vives, rouge vermillon, jaune vif, bleu. Puis des sérigraphies (c’est une sérigraphie de Soulages qui est d’ailleurs utilisée pour l’affiche du festival d’Avignon en 1996). Sur papier, il peint des gouaches où il introduit des bleus intenses et lumineux.

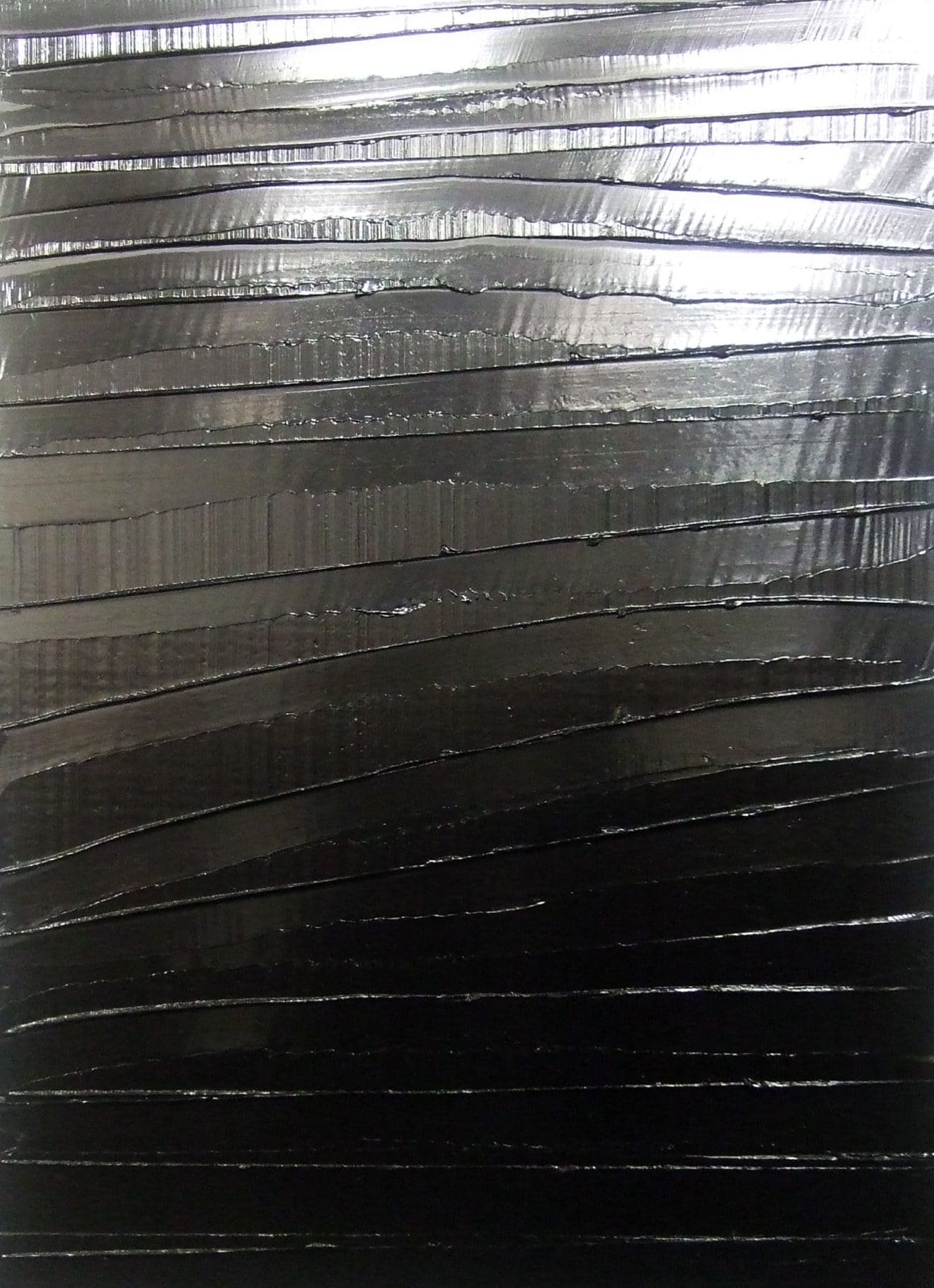

Dans ses peintures des années 1950-1970, il fait contraster des formes noires avec des fonds colorés, puis il fait apparaître les couleurs du fond en raclant le noir. Ou bien il fait contraster le noir avec le blanc.

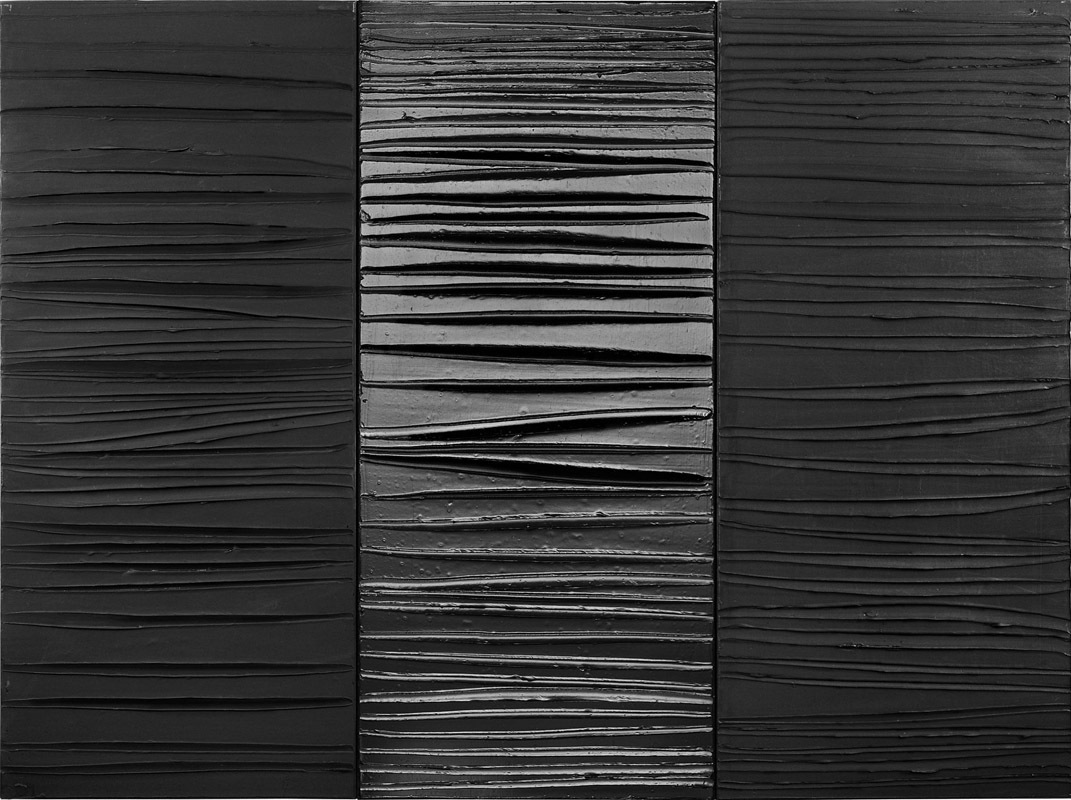

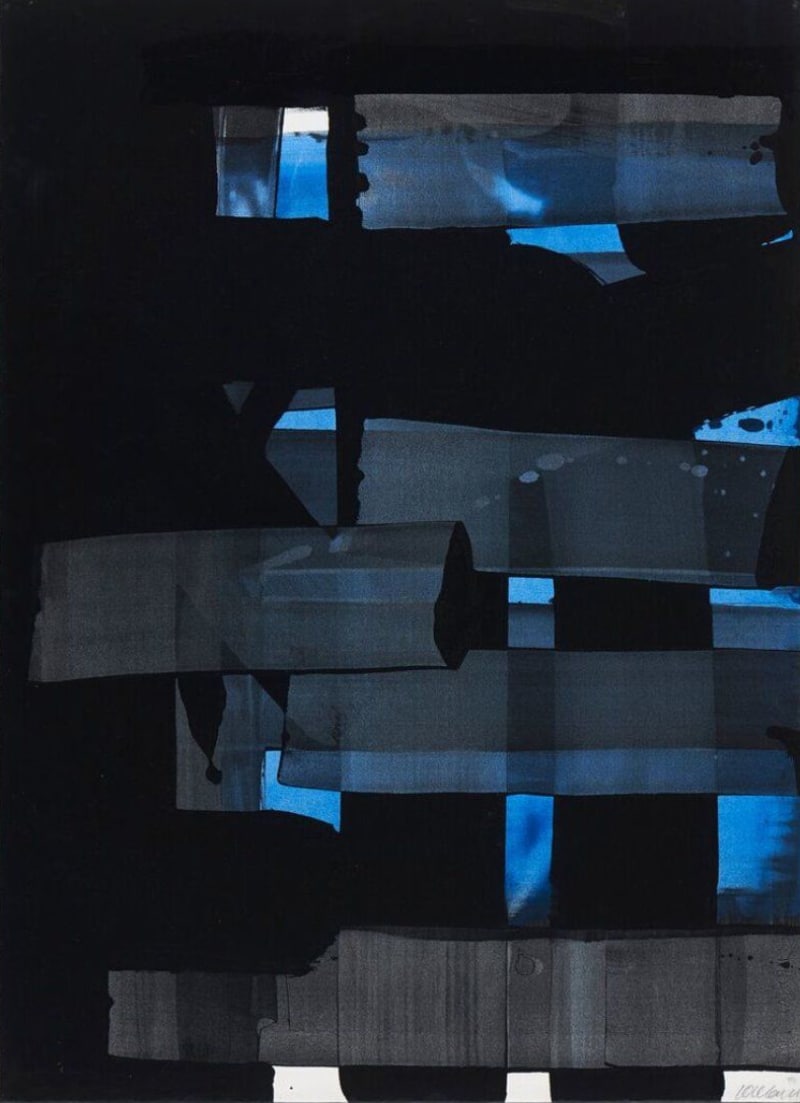

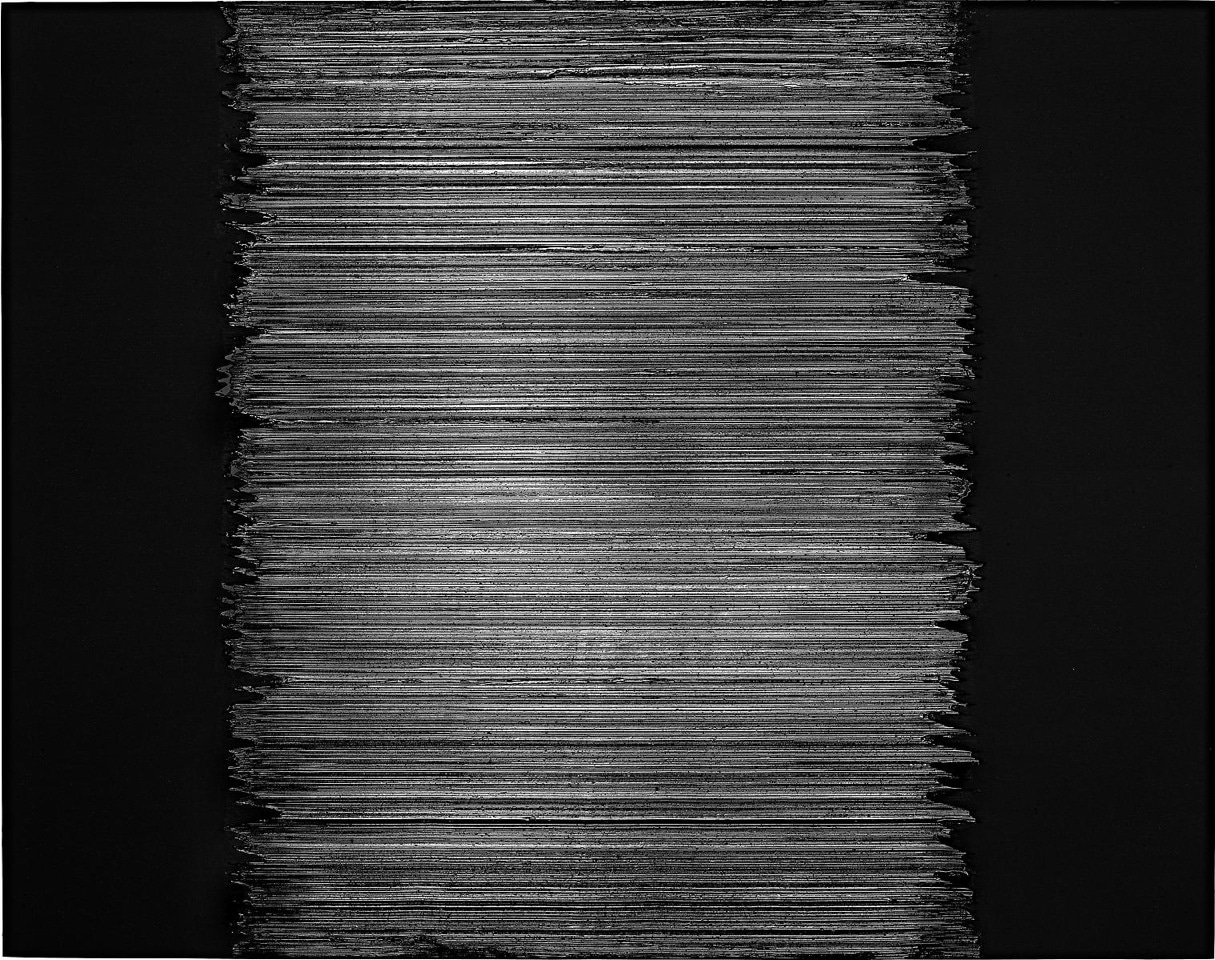

L’outrenoir : le noir et la lumière

C’est en 1979 que Pierre Soulages invente le mythique Outrenoir et ces toiles, pour lesquelles il est le plus connu, où il n’utilise que le noir. En 2009, lors de la rétrospective du Centre Pompidou, il expliquait à l’historien de l’art Hans-Ulrich Obrist que l’Outrenoir est né alors qu’il était en train de « rater une toile. Un grand barbouillis noir ». Déçu par le résultat, il est allé dormir. « Au réveil, je suis allé voir la toile », racontait-il. « Et j’ai vu que ce n’était plus le noir qui faisait vivre la toile mais le reflet de la lumière sur les surfaces noires. Sur les zones striées, la lumière vibrait, et sur les zones plates tout était calme ». Un nouvel espace s’ouvre, pour lui, devant la toile : « La lumière vient du tableau vers moi, je suis dans le tableau ».

« Pour ne pas limiter ces peintures à un phénomène optique, j’ai inventé le mot Outrenoir, au-delà du noir, une lumière transmutée par le noir et, comme Outre-Rhin et Outre-Manche désignent un autre pays, Outrenoir désigne aussi un autre pays, un autre champ mental que celui du simple noir. » (Pierre Soulages)

Il se met alors à jouer avec la matière de la peinture noire qu’il travaille avec des outils, créant du relief, la rendant luisante ou mate. Dessus, la lumière produit des changements de couleur. D’une toile en trois panneaux (Peinture 222 x 449 cm, 30 septembre 1983) qu’il avait observée chez lui à Sète, près de la Méditerranée, et qu’il présentait au Centre Pompidou en 2009, Pierre Soulages a dit : « Certains matins, elle est gris argent. A d’autres moments, captant les reflets de la mer, elle est bleue. A d’autres heures, elle prend des tons de brun cuivré (…). Un jour, je l’ai même vue verte : il y avait eu un orage et un coup de soleil sur les arbres qui ne sont pas loin de là ».

Voir Soulages, de Conques à Rodez

Les vitraux de l’abbatiale de Conques, une commande publique, sont une des grandes œuvres de Pierre Soulages. Elles lui ont demandé sept ans de travail, entre 1987 et 1994. Pour les 104 verrières, il a imaginé un verre particulier, créé avec le maître-verrier Jean-Dominique Fleury. Il utilise l’opacité et la transparence qu’il a réparties pour faire varier les intensités lumineuses en fonction de l’heure du jour : cela a donné des effets de couleurs inattendus. Des lignes fluides, obliques, légèrement courbes, courent sur le verre.

Un autre lieu qu’il faut visiter absolument pour rencontrer Soulages, c’est le musée qui lui est consacré dans sa ville natale et qui possède le plus important ensemble de ses oeuvres. Le Musée Soulages de Rodez a ouvert ses portes en mai 2014. L’artiste en a accepté l’idée à condition qu’il soit ouvert à d’autres artistes. Il a fait une donation de 500 pièces au musée, dont de nombreuses gravures, des gouaches, des encres, des brous de noix, des huiles sur toile et tous les travaux liés à la création des vitraux de Conques (notamment les cartons). Il y a ajouté quatorze peintures dont un Outrenoir de 1986.

Pour ses cent ans, le Louvre rend hommage à Pierre Soulages en exposant dans le Salon Carré une sélection d’une vingtaine d’œuvres couvrant toute sa carrière, prêtées par les grands musées du monde (du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020). Le Centre Pompidou expose également une sélection de 14 des 25 œuvres de l’artiste conservées dans sa collection, dont sept provenant du legs de Pierrette Bloch jamais encore montrées au Centre. Le Musée Fabre de Montpellier, qui possède une collection importante de Soulages, lui rend aussi hommage avec un parcours enrichi de nouvelles oeuvres, dont des prêts.

Source : France Info Culture

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Soulages, derrière le noir, la quête de la lumière

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Pierre Soulages, quand la matière devient lumière

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Le Siècle Soulages à Rodez