Les Shadoks ont 50 ans ! C’est en 1968 qu’apparaissaient pour la première fois à la télévision française ces drôles d’oiseaux créés par Jacques Rouxel. Leur style, leur univers décalé et leur humour absurde sont au cœur d’une exposition au musée Tomi Ungerer, à Strasbourg, jusqu’au 08 juillet 2018. Instant City vous propose de découvrir ou de redécouvrir cette série télévisée OVNI.

Les Shadoks, la fameuse série télévisée d’animation imaginée par Jacques Rouxel en 1968 donne lieu à une exposition au Musée Tomi Ungerer, à Strasbourg. Par leur humour surréaliste et absurde, ces drôles d’oiseaux obsédés par la construction de machines infernales qui ne fonctionnent jamais et immortalisés par la voix de Claude Piéplu ont révolutionné le dessin animé.

[youtube id= »ct2HY9pcfrI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Il y a cinquante ans, donc, débarquaient sur le petit écran les aventures cosmiques des Shadoks. Vous vous souvenez ? Ces oiseaux pas très futés, aux ailes minuscules, qui ont pour ennemis jurés les intelligents Gibis qui s’amusent toute la journée. De la Cour des Shadoks à Paris aux côtés du réalisateur Thierry Dejean au Musée Tomi Ungerer à Strasbourg, avec la commissaire d’exposition Thérèse Willer, nous reparcourons ensemble le phénomène « Shadoks », véritable révolution pour toute une génération.

« Au tout début, l’émission fit scandale. Les gens écrivaient en masse pour se plaindre, arguant entre autres choses que c’était une honte d’avoir à payer la redevance pour voir des programmes aussi stupides. » (Thierry Dejean, réalisateur et auteur du livre « Les Shadoks de Jacques Rouxel » paru aux Editions Hoëbeke)

« Outre l’idiotie du sujet, les dessins sont vraiment en dessous de tout. La technique y est vraiment ramenée à sa plus simple expression. J’espère pour vous que seul le manque de crédits en est la cause. » (lettre de protestation lue par Jean Yanne en février 1969 dans le cadre de la chronique télévisée « Les Français écrivent aux Shadoks »)

[youtube id= »fzUF9aM6BE0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« A l’époque, il se disait communément que les Shadoks avaient partagé la France en deux et que c’était la nouvelle bataille d’Hernani, opposant éternellement les modernes et les classiques, ou encore qu’ils avaient contribué au déclenchement des événements de mai 68. » (Thierry Dejean)

Les secousses cosmiques des Shadoks interviennent tous les soirs à la télévision française, à une heure de grande écoute. Et c’est la voix mythique de Claude Piéplu, narrateur de la série, qui rythme ce rendez-vous quotidien. En 1993, à l’occasion des 25 ans de la première diffusion des Shadoks, Michel Field interroge Jacques Rouxel et Claude Piéplu dans Le Cercle de Minuit :

[youtube id= »ZAeQeM0IX3s » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

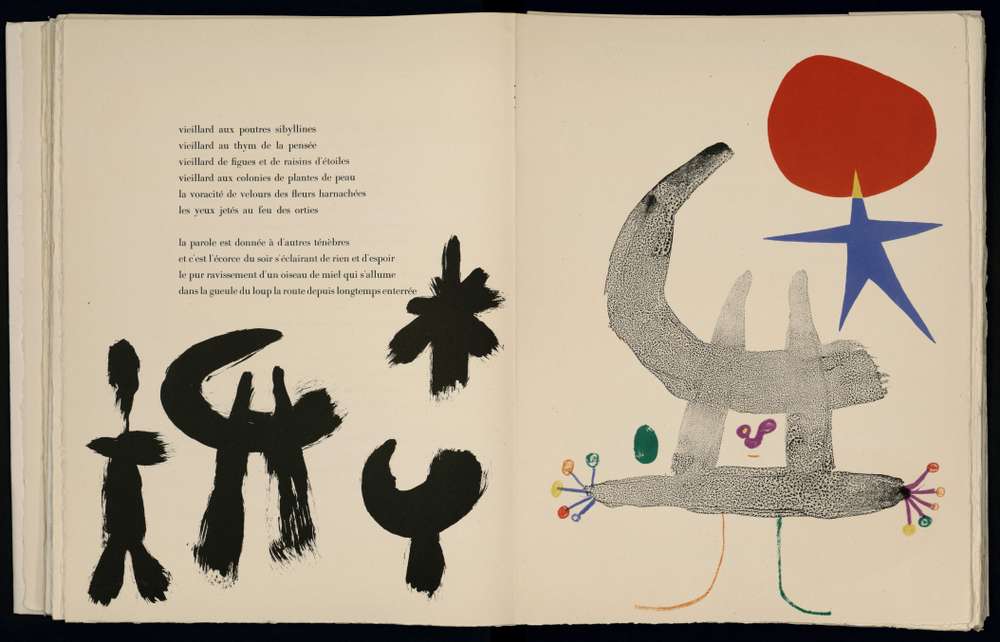

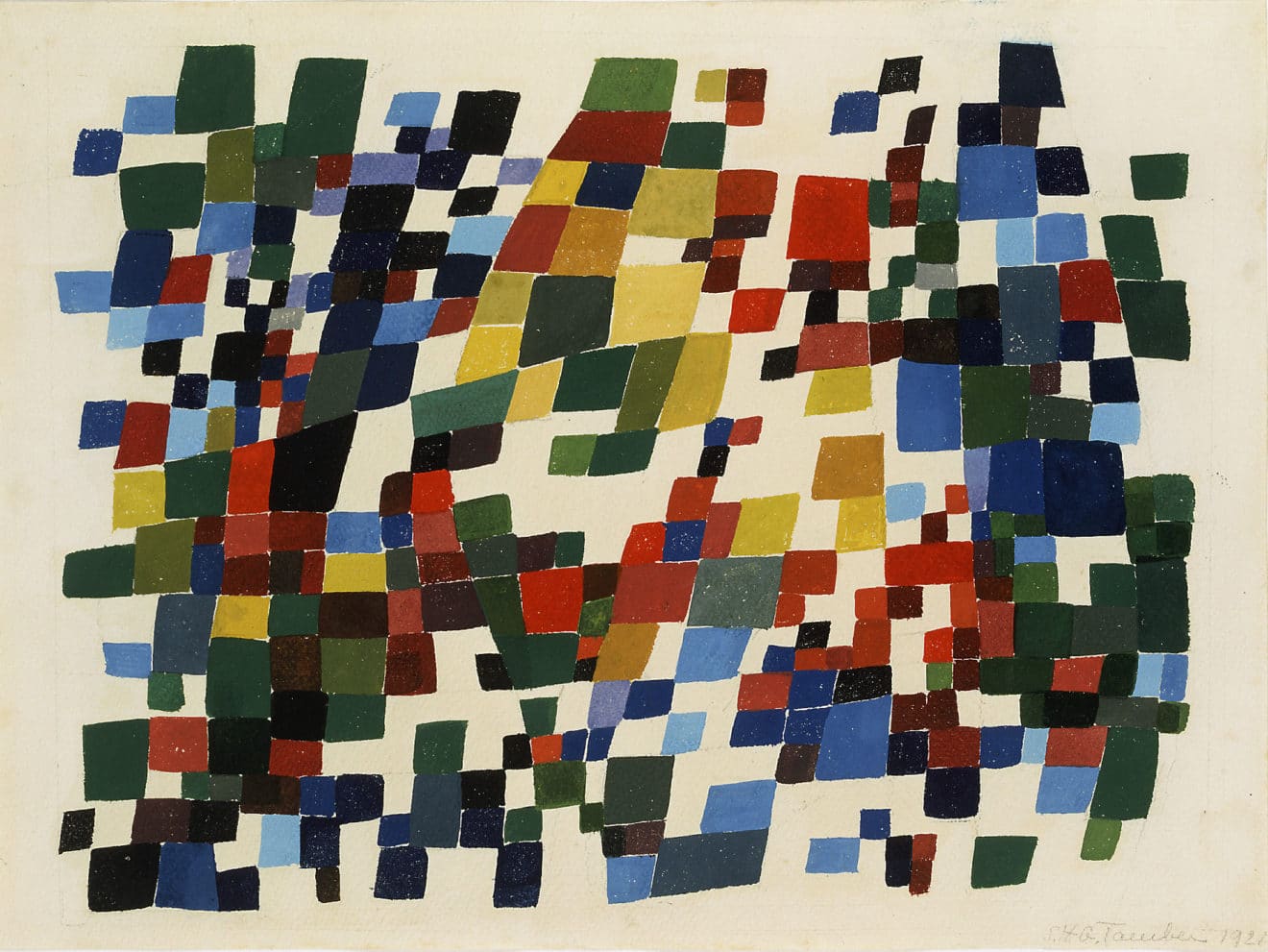

Le véritable créateur des Shadoks, c’est donc Jacques Rouxel. Il se présente au Service de la Recherche de l’ORTF, son projet sous le bras, avec le désir d’adapter à la télévision le principe des comic strips, ces courtes bandes dessinées en général composées de quatre à six cases disposées horizontalement, que l’on pouvait trouver à la fin des quotidiens de l’époque. Jacques Rouxel est non seulement le concepteur des Shadoks, mais il en est aussi l’auteur, tant du scénario que des textes et du dessin. Son style graphique est épuré, minimaliste. Un rond, un triangle, deux lignes suffisent à figurer un Shadok. Cette utilisation des formes géométriques témoigne ainsi de la forte influence de la peinture moderne chez Rouxel.

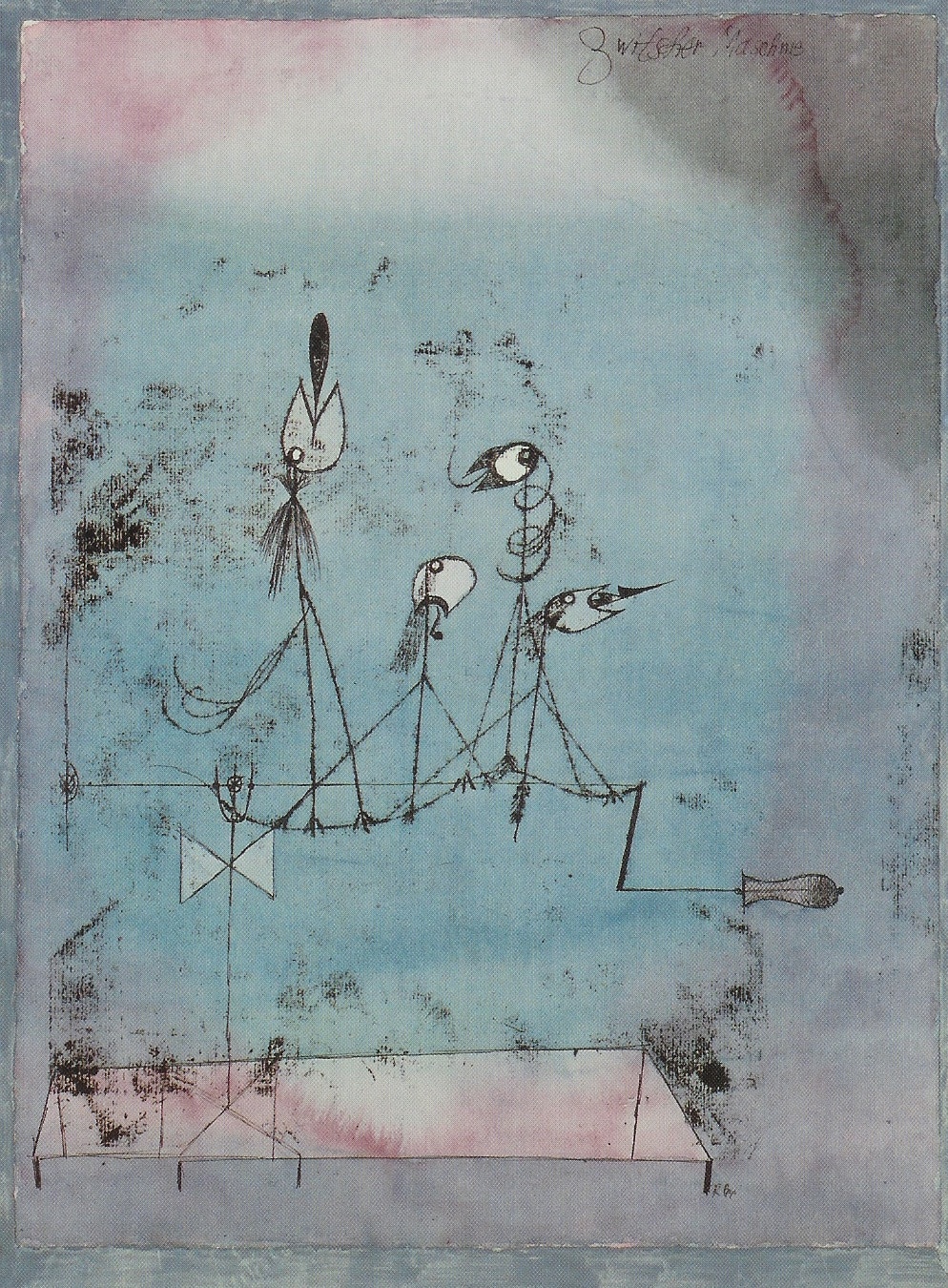

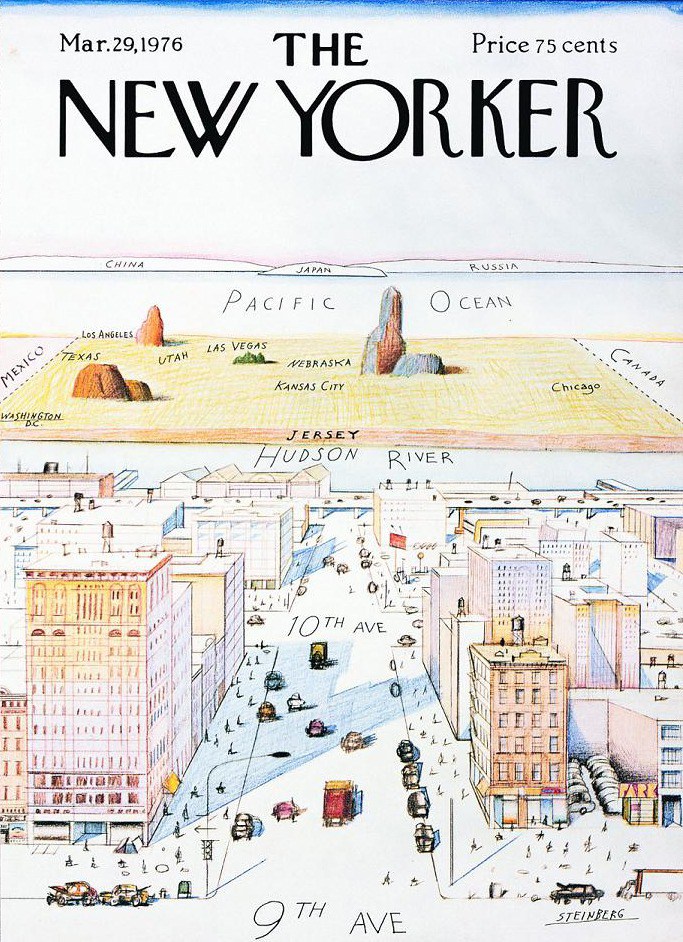

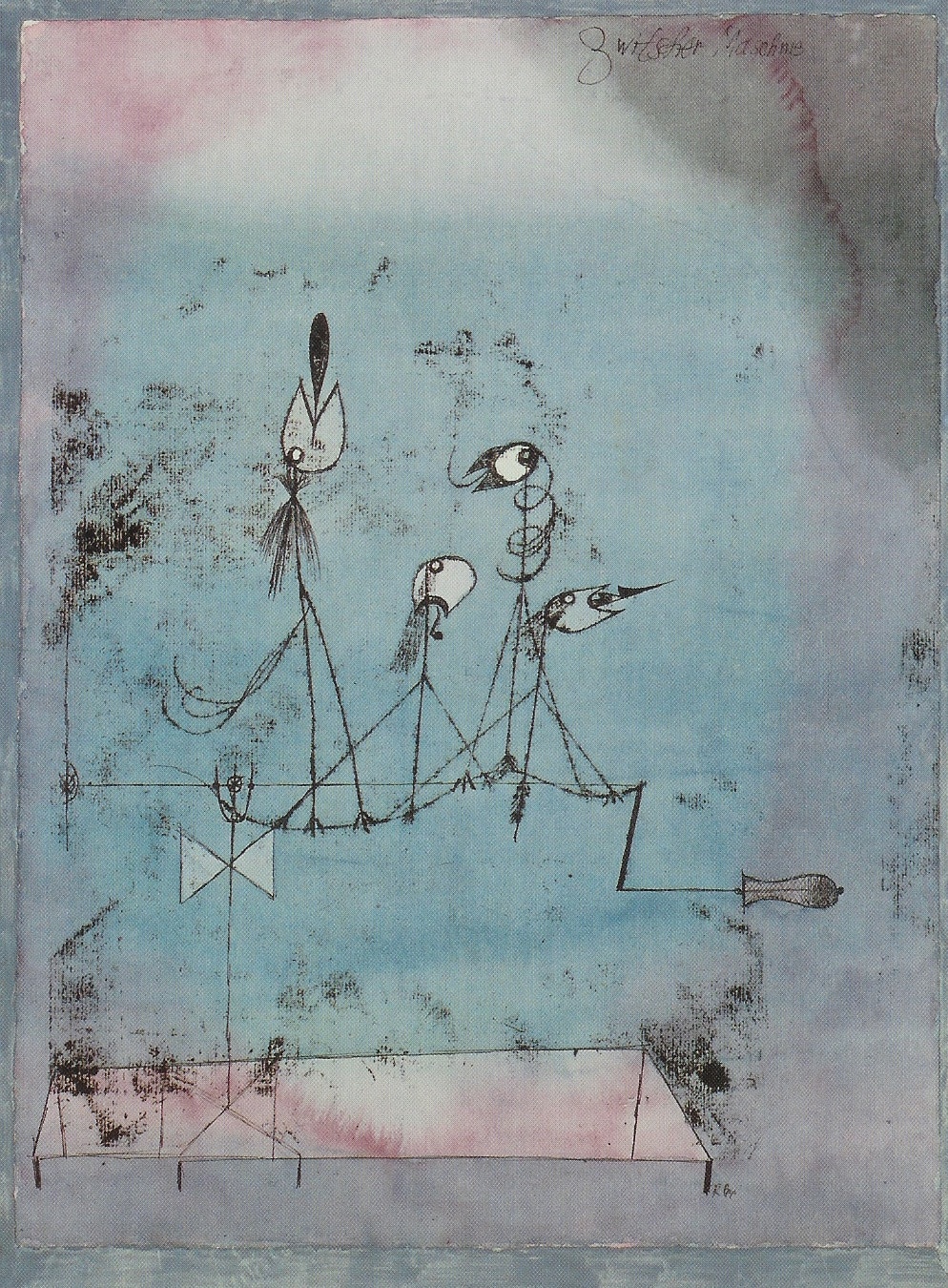

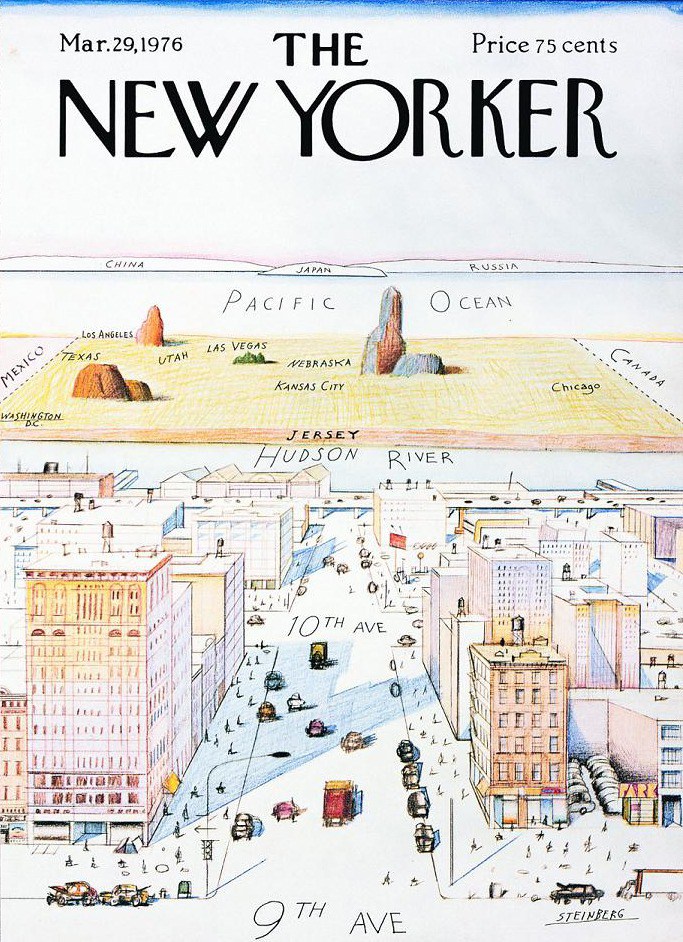

Parmi ses sources d’inspiration, on trouve pêle-mêle un tableau très célèbre de Paul Klee s’intitulant « La Machine à Gazouiller » peint en 1922 et exposé au MoMa à New York, dans lequel on peut reconnaitre la forme caractéristique des Shadoks, jusqu’aux dessins d’un illustrateur célèbre de l’époque, Saul Steinberg, qui a fait beaucoup de couvertures pour le NewYorker.

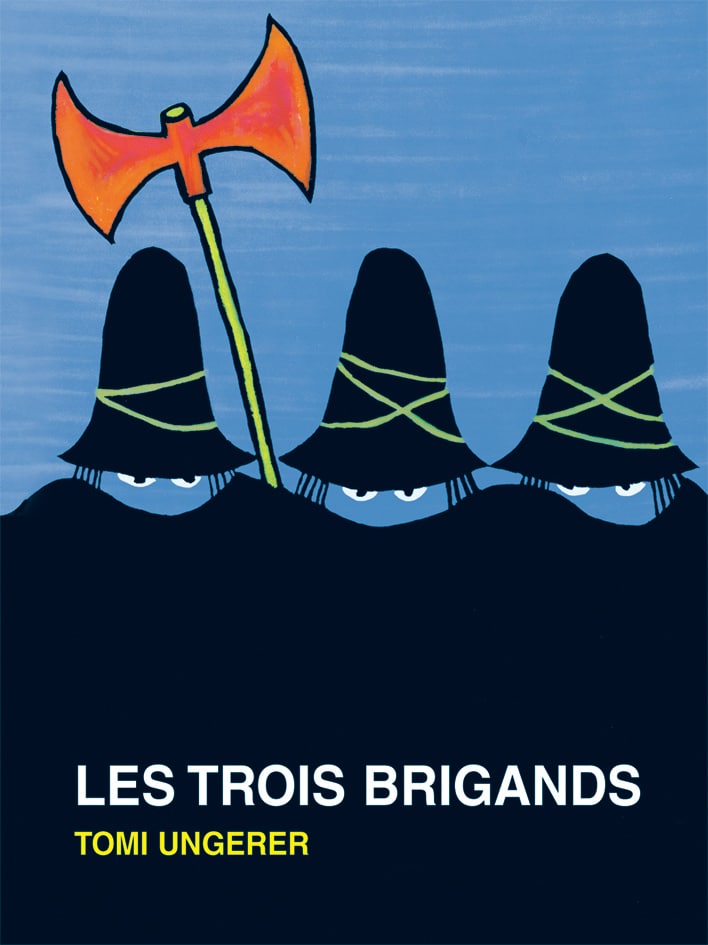

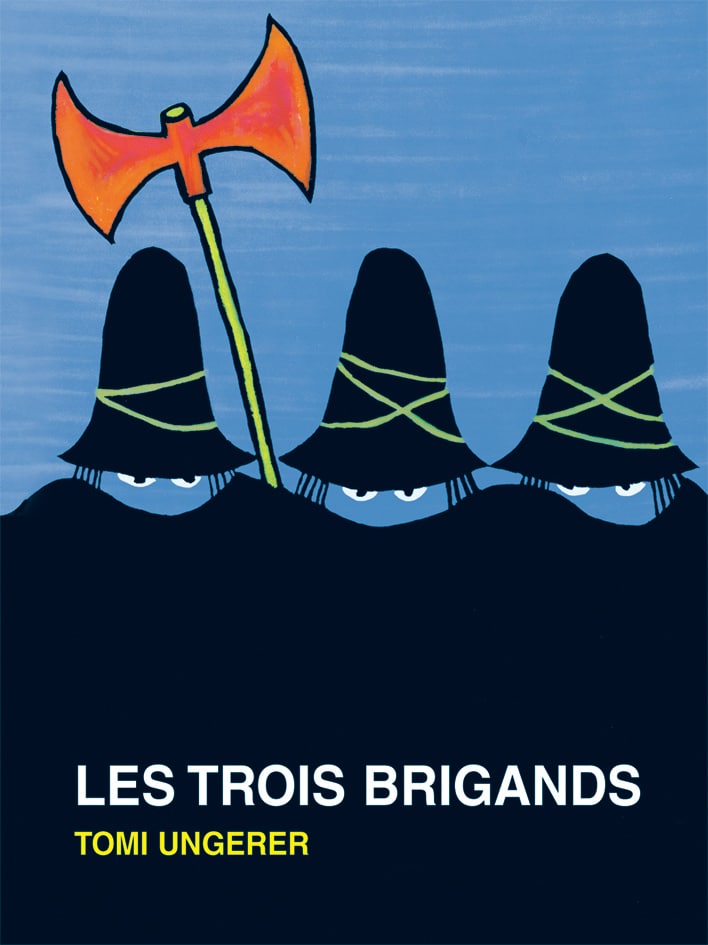

Les cartoons de Saul Steinberg étaient extrêmement connus pour la sobriété de leur ligne, ce que l’on appelait le « One Line Drawing ». Et Jacques Rouxel s’est aussi très certainement souvenu des « Trois Brigands » de Tomi Ungerer pour concevoir ses Shadoks.

Au delà des influences graphiques, les Shadoks suivent la vague des expérimentations sonores de l’époque. Robert Cohen-Solal compose la bande son du programme, avec comme influence majeure Pierre Schaeffer, en charge à l’époque du Service de la Recherche de l’ORTF et considéré comme l’inventeur de la musique concrete.

« La Musique Concrète, ce sont les premiers samples, bien-sûr, mais aussi les premières expériences d’enregistrement de sons provenant du quotidien, et qui sont rejoués et retravaillés à l’aide d’instruments électro-acoustiques. » (Thierry Dejean)

Cette inventivité dans les formes artistiques s’accompagne d’une réflexion sur la méthode de travail. Chaque saison des Shadoks comporte 52 épisodes, pour quatre saisons au total. Cela signifie beaucoup de Shadoks à dessiner, et un rythme effréné à suivre en terme de production, puisque l’émission sera diffusée chaque soir entre 1968 et 1973.

« La première saison des Shadoks sera réalisée grâce à une machine ingénieuse dénommée l’animographe, inventée par Jean Dejoux, chercheur à la RTF. Cet appareil avait été conçu à l’origine pour réaliser des dessins animés, mais il obligeait les animateurs à travailler sur un format très petit. On disait d’ailleurs à l’époque qu’il était inconcevable de faire du Walt Disney avec l’animographe. Face au manque cruel de budget à la télévision française, la série des Shadoks fut donc créée avec très peu de moyens. Cette machine permettait ainsi de faire du dessin animé à moindre coût. »

Dans les Shadoks, on peut voir une critique acerbe du travail. Les personnages passaient leur existence entière à pomper… pour rien. Y est abordé aussi le thème de l’absurdité de la condition humaine : pourquoi doit-on se tuer à travailler alors qu’on est condamné à mourir ? Tout ça dans le contexte de mai 68, les Shadoks nous renvoient aux slogans de l’époque : « ne perdez pas votre vie à la gagner » ou encore « ne travaillez jamais ». Les Shadoks étaient donc définitivement dans l’air du temps.

« Pour moi, Les Shadoks, c’était un peu ma madeleine de Proust, avec la sensation que ce programme était un moment de liberté que la télévision nous offrait, à nous, enfants. Alors qu’au départ, Les Shadoks s’adressaient aux adultes et étaient d’ailleurs diffusés à un moment de la journée qui leur était plutôt réservé… »

Pendant toute la période de diffusion des épisodes des Shadoks, Jacques Rouxel recevra ainsi une abondante correspondance d’enfants qui lui témoigneront leur reconnaissance et leur soutien…

[youtube id= »tpD0Pdr7oD0& » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour Aller Plus Loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Les Shadoks Fan Page

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Les Shadoks à l’Ina

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Fresques Ina