Première partie : de l’hésitation au sacre

En 1979, le rock connaît des mutations intéressantes, grâce à la musique Punk qui a cassé les codes dès 1977. Plus qu’une évolution musicale, c’est une fragmentation qui s’opère, avec de nouveaux courants et une importance désormais accordée tant aux instruments employés qu’aux moyens mis en œuvre pour exprimer des émotions.

Si le courant Punk ne s’est contenté que des outils déjà existants pour faire valoir ses messages nihilistes, il ouvre néanmoins un nouveau champ des possibles à de nouvelles générations qui n’osaient pas sortir de leurs petites boîtes. Cette émulation qui consiste à dire que désormais tout est possible et que n’importe qui a quelque chose à dire permet paradoxalement de concrétiser pas mal de rêves.

La musique va se démocratiser… Et il ne sera plus utile d’investir dans une batterie, un ensemble de guitares ou une basse dernier cri. Le synthétiseur permet tout cela et davantage encore. On assiste ainsi à l’explosion des sons électroniques. David Bowie et Brian Eno ont déjà pris les devants dès 1976, avec les albums « Low » et « Heroes », mais cela reste malgré tout encore anecdotique, tant ces nouvelles sonorités électroniques restent diluées parmi les instruments analogiques traditionnels. Kate Bush aussi tend vers cette recherche d’univers et d’ambiances qui deviendront bientôt de nouveaux marqueurs esthétiques. Car la vraie révolution serait justement de ne plus inclure du tout l’instrument à corde dans l’ensemble.

[arve url= »https://vimeo.com/277364935″ align= »center » title= »David Bowie : « Heroes » (Top of The Pops, 1977) » maxwidth= »900″ /]

Dans toute cette agitation et parmi les nouvelles formations en devenir, l’impulsion originelle vient de Vince Clarke et Andrew Fletcher, qui souhaitent créer un groupe de musique en appuyant leur créativité sur la base de ces nouvelles possibilités techniques, avec des sons uniquement provenant de machines.

Originaire de la petite ville de Basildon en Angleterre, Vince Clarke, leader naturel du duo, compose toutes les paroles et musiques. En 1978, les deux compères sont rejoints par Martin L. Gore. Dave Gahan, quant à lui, devient le chanteur de la formation qui va se muer sous peu en Depeche Mode, en passant un casting… Sa voix de bronze et son allure de bad boy séduisent les autres membres.

La marque de fabrique de ce proto-groupe repose d’abord sur les synthétiseurs, avec une pincée de pop et de sexy en fin de cuisson. Car à l’époque, un nouveau courant émerge, dénommé la « SynthPop », dont les premiers représentants « So British » sont Soft Cell et Sparks ; même si Sparks, formé par les frères Mael dès 1968, est originaire des Etats-Unis. Ils se sont d’abord fait connaître sur la scène « Glam Rock » américaine, avant de découvrir les synthés et s’affranchir des diktats du Rock pour embrasser à leur tour la « SynthPop ». Sans oublier évidemment Kraftwerk qui officie en Allemagne depuis 1974.

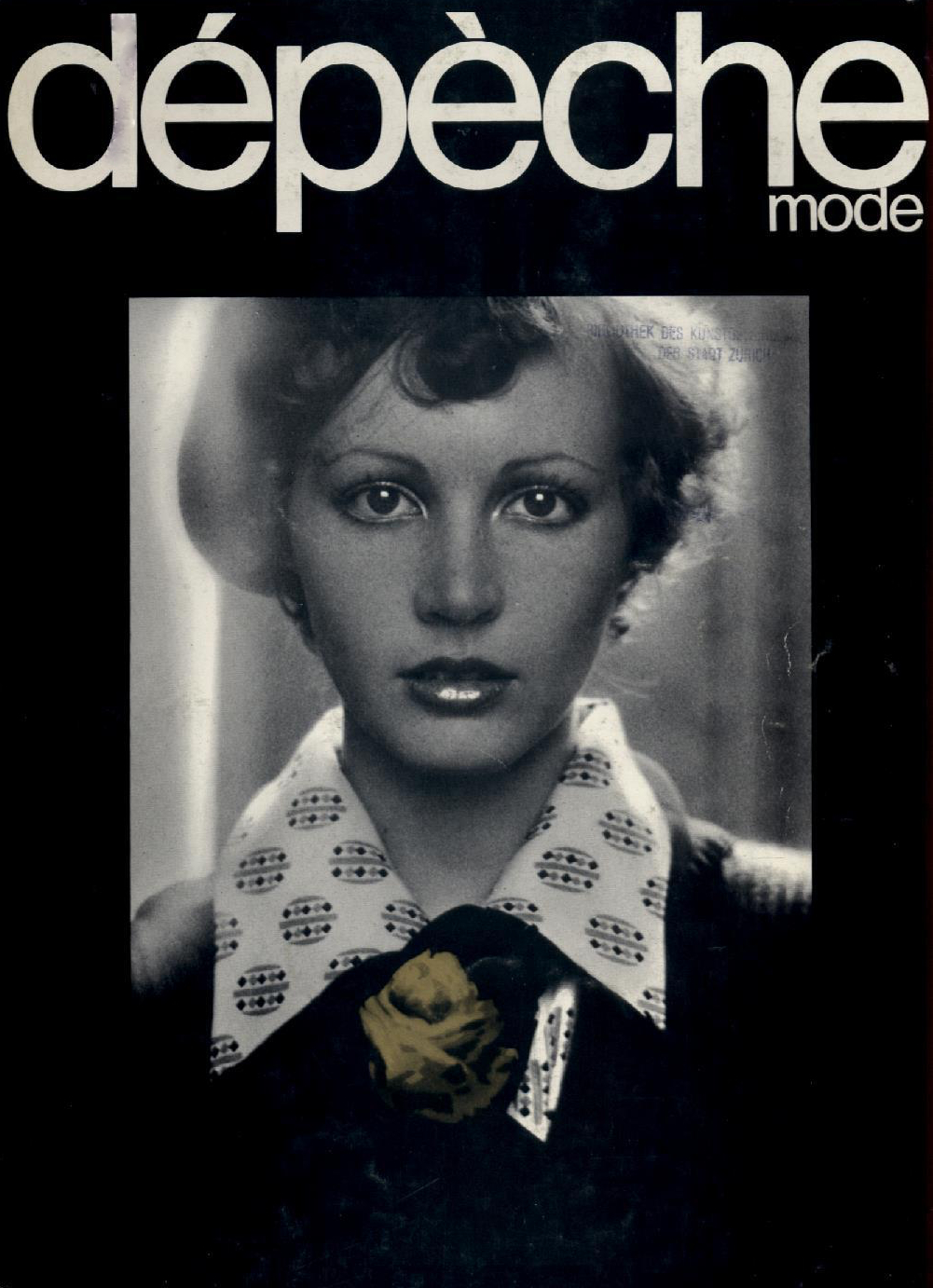

Vince Clarke, plus opportuniste que créatif, voudrait arriver à un mix de tout cela, entre pop joyeuse et moderne et un son plus technique et clinique, sans toutefois devoir verser dans le mimétisme flippant de la formation allemande, coincée entre ses machines et les robots dont elle se revendique. Il ne reste plus qu’à trouver un nom au groupe. C’est Dave Gahan qui va le dénicher par hasard sur la couverture d’un magazine de mode qui s’appelle justement… Dépèche Mode. Avec ce nom à consonance française et l’exotisme de sa sonorité, les quatre garçons vont pouvoir commencer à y croire.

De son côté, Daniel Miller est un obscur guitariste amateur qui cherche depuis longtemps à explorer de nouveaux univers musicaux, mais il a cependant conscience qu’il n’a pas le talent requis pour se lancer seul dans l’expérience. Il va néanmoins parvenir à monter son propre label, Mute Records, et part en quête d’artistes qui prennent le train des nouvelles technologies et qui ont des idées et de l’énergie à revendre.

Il signe d’abord Fad Gadget puis ensuite Depeche Mode en 1981. Miller découvre les quatre garçons à l’occasion de l’une de leurs nombreuses performances dans un club londonien. Mais c’est en fait Stevo Pearce, le manager du groupe Soft Cell, qui le premier les avait remarqués un an auparavant. Il fera d’ailleurs figurer leur tout premier titre « Photographic » sur une compilation sur laquelle on retrouve également d’autres formations en devenir, à commencer par le fameux groupe de Matt Johnson, The The.

[youtube id= »wkKueyJaA0A » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En 1981, Depeche Mode sort son tout premier single sur Mute Records, « Dreaming Of Me », qui remporte rapidement un beau succès dans le Top 75 anglais. Le second 45T sorti dans la foulée, « New Life », marche encore mieux. Mais c’est le troisième single, « Just Can’t Get Enough », qui va être élevé au rang de triomphe absolu, aussi bien en Angleterre que partout ailleurs en Europe.

Fort de ce succès aussi rapide qu’inattendu, l’enregistrement du premier album peut donc être envisagé en toute sérénité. Il s’intitulera « Speak and Spell ». Sorti en 1981, alors que déjà trois singles caracolent dans les charts anglais et étrangers, « Speak and Spell » représente pour Depeche Mode le commencement d’une aventure musicale et surtout artistique incroyable, mais il faut bien reconnaître qu’en écoutant à l’époque cette collection de chansonnettes « Bontempi », il était bien difficile d’imaginer que le groupe allait pouvoir perdurer pendant 40 ans…

[youtube id= »_6FBfAQ-NDE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Depeche Mode, qui porte alors surtout la griffe de Vince Clarke, l’initiateur du groupe, ne reflète en effet en rien ce que deviendra, ce que sera ensuite, le son et l’univers Depeche Mode. Car sur « Speak and Spell », tout est sautillant, guilleret et frais. En ce début des années 80, on voyait des groupes se former pour disparaître aussitôt, tentant de surfer sur les autres succès électroniques, d’Ultravox à The Human League, en passant par Visage, Soft Cell ou Fad gadget… Et dans ce contexte, Depeche Mode est un groupe parmi tant d’autres… Quant à ses chansons, elles n’offrent pas grand chose de très passionnant. Tout y est sucré et naïf. La voix de Dave Gahan est encore toute timide, comme larvée au fond de sa coquille.

L’album se vend très bien mais, paradoxalement, Vince Clarke semble dépassé par les événements et décide de tout laisser tomber. Interloqués mais pas abattus, les trois autres comparses décident de continuer l’aventure sans leur mentor, ce qui s’avèrera finalement être une très bonne chose pour la suite de l’entreprise. C’est Martin L. Gore qui va dorénavant s’occuper d’écrire les textes et une partie des compositions musicales. Ils doivent cependant trouver un autre musicien pour les concerts…

C’est Alan Wilder qui est choisi, mais celui-ci ne participera pas à la conception du deuxième album qui sort en 1982, « A Broken Frame ». Le quatrième single, « See You », extrait du 33 tours, atteint la 6ème place du Top 40 et devient le plus gros succès du groupe. Cet album reste encore trop rattaché au précédent, avec cette musicalité sautillante instaurée par Vince Clark, qui entretemps est parti explorer d’autres univers en fondant d’abord le groupe Yazoo avec la petite punkette à la voix soul, Alison Moyet, puis Erasure en 1985.

[youtube id= »zuWQitNlvf0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Pourtant, le tout dernier morceau du disque, « The Sun and the Rainfall », recèle déjà les germes de ce que va devenir Depeche Mode, avec toute cette mélancolie entretenue et la tristesse élégante qui seront bientôt l’ADN de la bande de Basildon. A noter également que pour la première fois dans une chanson, on entend une guitare, sous la forme d’un riff clair et bien détaché du reste de l’arrangement. D’ailleurs, dans l’album suivant, sur le titre d’ouverture, « Love, In Itself », on perçoit cette fois-ci un accord de guitare sèche, mais il faudra néanmoins attendre sept longues années pour que l’instrument rejoigne durablement les productions du groupe.

En 1983, peu de temps avant l’enregistrement du troisième album, « Construction Time Again », sort un maxi 45 tours et son tube « Get The Balance Right! ». Mute Records sortira d’ailleurs ainsi trois autres maxis avec la même maquette. Un de couleur bleue, l’autre vert et le dernier brun. Un maxi sur la face A et trois chansons sur la face B.

Avec « Get The Balance Right! », Martin L. Gore, en charge des arrangements, propose quelque chose de bien plus mûr, sec, industriel et diablement efficace. Ce morceau va d’ailleurs servir de graine originelle à de jeunes DJs de Detroit, et définir la base de ce que seront les premiers morceaux électro et techno de l’histoire. Un changement musical s’opère indéniablement…

[youtube id= »zfiISFiozg8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

A l’époque, de nombreux groupes et musiciens exploitent à fond le filon du synthétiseur, qui est devenu en quelques années la marque déposée, Le Son de la décennie à venir. On pense évidemment à Jean-Michel Jarre en France, avec ses albums « Champs Magnétiques » ou « Oxygène », qui s’écoulent comme des petits pains.

Cependant, la spécificité de Depeche Mode, comparé à ses rivaux, ce sont ses mélodies et surtout des textes qui ne tendent pas vers un futur béat et science-fictionnel, mais partent plutôt dans l’introspection, le romantisme noir et désespéré, la mort et la religion. Martin L. Gore se sert ainsi de ces sonorités particulières et de l’habillage sonore désormais identifiable comme d’un oxymore, pour mieux fondre ses états d’âme ainsi que ses pensées tourmentées et intimes.

En 1983, Alan Wilder va enfin pouvoir participer à la création de l’album « Construction Time Again », troisième opus du groupe anglais et dont certains prétendront qu’il est le premier véritable album à imposer le son « Depeche Mode ». Wilder s’occupe de l’ossature des morceaux et de la ligne directrice de l’ensemble. Il s’impose comme l’arrangeur et l’architecte de cet opus et il y signe également deux titres, « Two Minutes Warning » et « The Landscape is Changing ».

L’ambiance est ici toujours plus industrielle et les sons nets et précis. La voix de Gahan s’améliore et devient plus mélodieuse, même s’il lui faudra encore attendre quelques années de plus pour que son timbre nous hérisse vraiment le poil. Le premier single de l’album est instantanément un carton, « Everything Count ». Un tube comme ce groupe nous en offrira à la pelle par la suite…

[youtube id= »1t-gK-9EIq4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Mais un tube Depeche Mode, finalement, qu’est-ce que c’est ? C’est fédérateur, innovant, excitant, jamais entendu auparavant et à la capacité implacable de vous obliger à n’écouter plus que ce groupe en boucle, tout en revenant constamment sur leurs anciens albums… Bref, Depeche Mode est addictif. C’est une drogue dure. Et viendront d’ailleurs ensuite des opus où les tubes iront par deux, puis par trois, par quatre, jusqu’à des albums entiers de tubes !

Avec « Construction Time Again », Martin Gore creuse davantage encore le sillon, dans l’attente d’un futur état de grâce. La connaissance des machines et leur utilisation est toujours plus parfaite. On sent que Gore et Wilder ne peuvent pas juste se contenter d’approximations, mais tendent toujours vers le beau et l’imparable.

S’inspirant de la musique industrielle allemande, les premiers samples apparaissent ici et là dans les morceaux. Sonorités métalliques, textes plus ou moins politiques sur les méfaits du capitalisme et ambiance crypto-communiste sur les deux pochettes des disques, entre femme russe à la serpe dans son champ de blé, lumière étrange et forgeron, son marteau à la main, sur le flan d’une montagne. Imagerie d’Epinal qui renforce un peu plus encore l’identité originale et singulière du groupe.

L’album devient disque d’or au Royaume Uni et connaît un énorme succès partout en Europe, et surtout en Allemagne.

[youtube id= »MzGnX-MbYE4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Ce n’est donc pas complètement un hasard si le groupe part à Berlin en 1984 enregistrer son 4ème album. Avec sa pochette toujours aussi originale, sur laquelle on voit un couple de jeunes mariés dans un décor d’usine, « Some Great Reward » pousse encore plus loin ce qui a été initié dans « Construction Time Again ». A savoir, des sons lourds, durs et métalliques. Si l’on devait y voir une forme de thématique, on pourrait alors dire que ce dernier opus est le troisième de la série « Musique Industrielle Allemande », mais aussi l’aboutissement de cette trilogie.

Cette fois-ci, ce sont deux énormes tubes qui sont proposés aux charts : « People Are People » et « Master And Servant », respectivement 10ème et 11ème singles du groupe. Là encore, les Anglais rencontrent un énorme succès dans toute l’Europe et la tournée qu’ils entament va les emmener jusqu’au Japon. « Some Great Reward » s’impose sans nul doute comme leur premier grand album…

[youtube id= »IsvfofcIE1Q » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Depeche Mode, c’est également un look et une identité vestimentaire forte. Martin L. Gore revient de Berlin avec un arsenal SM, à base de harnais et de shorts en cuir. Les autres, moins inspirés par cet affichage radical, opteront plutôt pour des vêtements noirs et une abondance de cuir. Et ces codes couleurs ne varieront finalement plus vraiment jusqu’à aujourd’hui, ce qui leur apporte cette note intemporelle, ce classicisme, comme une évidence.

Avec la multitude de concerts qui s’enchaînent à un rythme effréné, Depeche Mode ne chôment pas lorsque sort leur première compilation officielle en 1985, agrémentée d’un single original, « Shake The Desease ». Mêlant habilement mélodie mélancolique à des samples de bruits métalliques ou à des cœurs angéliques, ce nouveau titre révèle une aisance nouvelle dans la façon d’imaginer une chanson. Avec cette nouvelle pépite, la compilation cartonne, moins d’un an après la sortie de leur dernier album studio.

[youtube id= »r_0sL_SQYvw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Plus rien ne semble vouloir stopper l’engouement des fans, la vague du succès comme l’inspiration de Martin L. Gore et Alan Wilder, toujours prompts à créer des chansons envoûtantes. A la même époque, cartonnent également ces autres groupes britanniques dits de « New Wave » : Tears For Fears, Duran Duran, Eurythmics, Simple Minds, Talk Talk et bien-sûr The Cure. A la différence cependant que Depeche Mode cultivent quant à eux un son vraiment spécifique et une ligne générale totalement exclusive, qui ne ressemble qu’à eux.

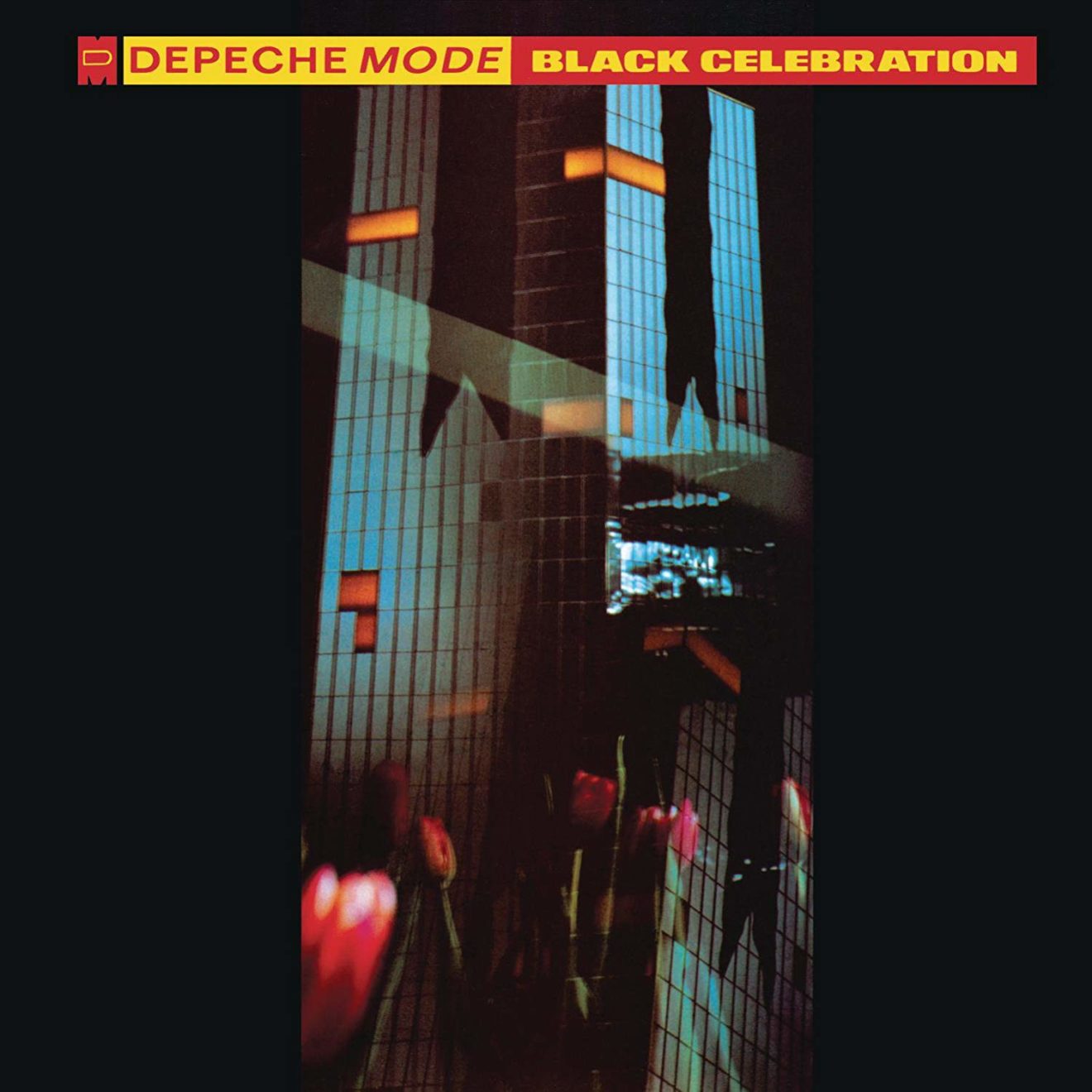

L’année 1986 marque un nouveau tournant pour le groupe. « Black Celebration » sort au printemps et augure d’une nouvelle page musicale comme d’une nouvelle direction artistique, avec sa pochette noire luisante et ce montage composite mêlant bannière, surfaces abstraites, tulipes et sur chacun des côtés de la photo, des symboles apparaissant en relief sur le carton de la pochette.

Martin L.Gore semble enfin s’être entièrement détaché de l’influence « kraftwrekienne » et laisse à Alan Wilder plus d’amplitude qu’auparavant. Ce dernier, nourri de musique sérielle et fan de Philip Glass, va élaborer pour ce disque de somptueux arrangements aussi brillants que sophistiqués, ainsi que deux morceaux qui sont des évidences : « It Doesn’t Matter Two » et « Dressed In Black ». Il y donne aussi la part belle aux échantillonnages divers.

Le premier single « Stripped » extrait de « Black Celebration », même s’il connaît un beau succès, ne suscitera pas la même adhésion que les précédents tubes. Perçu au premier abord comme plus sombre et expérimental que les précédents opus, l’album va pourtant venir chatouiller les charts américains. Car « Black Celebration » nécessite plusieurs écoutes avant de se donner totalement. C’est justement de cela dont il s’agit… Ce 5ème album studio, probablement moins accessible et plus complexe, va peut-être mettre plus de temps à trouver sa place mais il laissera très vite entrevoir sa force, sa puissance, pour s’imposer comme le premier chef-d’œuvre de Depeche Mode.

« Fly On The Windscreen » et « A Question Of Time » sont les autres tubes en puissance du disque, quand le néo-gospel « Sometimes » laisse cependant pressentir l’attirance naissante des Anglais pour les sons d’influence Blues. C’est également avec cet album que Depeche Mode entame sa collaboration avec Anton Corbijn, qui deviendra bientôt le clippeur attitré de tous les singles à venir. Il est l’autre pendant évident à l’imagerie du groupe, avec sa sensibilité, son âme et son humour curieux, décalé.

[youtube id= »9pt7EWFF_T8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

A raison d’un album par an, Depeche Mode semble ne plus vouloir faire de pause dans son ascension effrénée… C’est au printemps 1987 que sort un nouveau single qui remporte aussitôt un énorme succès un peu partout. Car désormais le moindre morceau du groupe est attendu comme le messie. « Strange Love » est bien moins sombre et torturé que ce que nous avait proposé le groupe avec son précédent opus.

[youtube id= »JIrm0dHbCDU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Music For The Masses » ne sort qu’à l’automne de la même année. Avec le choix de ce titre, qui peut sembler de prime abord quelque peu sarcastique, le nouvel album de Depeche Mode, tout en séduisant toujours plus d’auditeurs sur le Vieux Continent, va partir à la conquête des Etats-Unis. Le groupe a fait appel au producteur des Tears For fears, David Bascombe, qui avait déjà cassé la baraque avec « Songs From The Big Chair » deux ans plus tôt..

Le son de l’album est toujours plus ample et les morceaux sont taillés pour être joués désormais dans des stades de foot. « Never Let Me Down Again », qui ouvre le disque, en est la parfaite illustration, calibré à la perfection pour entamer un concert et donner la chair de poule à tous les aficionados dès les premières notes. « Strange Love » semble avoir été conçu comme un leurre, car le reste de l’album se drape comme à l’accoutumée d’ambiances plus sombres, ésotériques et désespérées, dont émane un souffle nouveau, très cinématographique.

Alan Wilder n’y est pas étranger, tant il y poursuit ses expérimentations, à la recherche de sons et d’ambiances inédites. Mais il commence à se sentir quelque peu à l’étroit, dans ce format Pop que lui imposent la loi du marché et surtout l’identité du groupe. Beaucoup plus intimiste et expérimental, Wilder peut cependant sans gêne démontrer toute l’étendue de son talent, avec ses créations personnelles sorties en marge de Depeche Mode à partir de 1988 et signées sous le pseudo Recoil.

[youtube id= »snILjFUkk_A » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

S’ensuit une énorme tournée aux Etats-Unis, durant laquelle Depeche Mode devient encore plus populaire que dans son propre pays d’origine, qui semble lui tourner le dos toujours un peu plus, album après album. De ce voyage initiatique en Amérique et de cette très longue tournée sont tirés en 1989 un film documentaire ainsi qu’un double album live sobrement baptisé « 101 » (le cent unième et dernier concert).

Et c’est là que l’on réalise que Depeche Mode tient aussi bien le haut du pavé en studio que sur une scène. On y découvre une foule extatique totalement assujettie au jeu scénique de David Gahan, grand showman, véritable rockstar, à l’instar d’un Mike Jagger ou d’un James Brown ; ce qui une fois de plus vient bousculer les idées reçues sur ce groupe que beaucoup de détracteurs se plaisent à détester, ne pensant voir que de tristes sirs derrière leurs machines, sous prétexte que leurs sons proviennent uniquement de boites à rythmes et de séquenceurs.

Suite à cette consécration absolue, plus un mois ne passe sans qu’il n’y ait une nouveauté DM dans les bacs, entre singles, maxis ou divers remixes. En 1989, Depeche Mode sortent leur 23ème single, « Personal Jesus », mais il faudra encore attendre sept mois avant de découvrir ce que renferme le nouvel album dont est extrait ce titre. Cette fois-ci, la guitare est partie « prégnante » du morceau. Un son bluesy à souhait, franc et puissant, qui surprend d’abord l’auditeur avant de le ravir. Une fois de plus, on a affaire à un tube en puissance, innovant, avec son gimmick si entêtant.

[youtube id= »u1xrNaTO1bI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En ce début 1990, soit tout juste dix ans après la formation hésitante d’un duo et de leurs premières chansonnettes pop, « Violator » paraît à la fin de l’hiver, tout en majesté, racé, arrogant, supérieur, magnifique et envoutant, avec sa pochette entièrement noire tranchée au centre par une rose rouge. Les thèmes de prédilection de Martin L. Gore, qui compose toujours tous les textes des chansons, sur les rapports humains, l’amour, la domination, la religion, le bien et le mal, vont coller parfaitement à ses nouvelles compositions, agrémentées d’un son pur et glacial.

Un chef d’œuvre ne se rationalise pas, ne se commande pas et ne s’imagine même pas. Ici, en l’occurrence, c’est la conjoncture de plusieurs talents réunis au diapason, en phase, qui a permis à neuf morceaux absolument parfaits d’être ainsi créés. Un album clair, évident, sec. Si des velléités soul déjà suggérées précédemment sur l’album « Black Celebration » se sont affirmées sur le premier single extrait du disque, « Personal Jesus », le reste de la production revient à des fondamentaux intemporels.

Et c’est « Enjoy The Silence » qui deviendra finalement leur plus gros tube et le single le plus entendu partout dans le monde. A l’origine, ce qui ne devait être qu’une ballade guitare-voix devient la chanson que l’on connaît, sous l’impulsion d’Alan Wilder qui en accélère le tempo avant de la réarranger et de la remixer. « Halo », « World In My Eyes », « Policy Of True » constituent la liste des autres énormes tubes de l’album, tous d’une redoutable efficacité.

Chaque morceau est parfait, ciselé comme un bijou. Neuf titres, pas un de plus… Neuf chansons, pour prétendre à l’excellence et à une certaine forme de perfection gravée dans le marbre. A compter de « Violator », impossible désormais d’échapper à Depeche Mode et encore moins à cet album qui sacre le groupe définitivement.

Au point que les quatre compères pourraient s’arrêter là et tout laisser en plan, car après un tel disque, une telle apogée, on ne peut oser affronter la réalité de l’aspect absolument vertigineux de ce qui est en train de se passer, que l’on a besoin de calme et de silence pour réfléchir à l’après. C’est à l’image d’ailleurs de ce clip dans lequel Dave Gahan, portant une couronne et une cape rouge à col d’hermine, s’assied sur son transat pliant au sommet de la montagne.

Un roi, certes, mais toujours avec des doutes…

[youtube id= »aGSKrC7dGcY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]