Tintin, le célèbre personnage créé par Hergé en 1929, reste à ce jour l’un des plus grands héros de BD, comptant partout dans le monde des fans inconditionnels et très fins connaisseurs de son histoire.

Tout a donc commencé le 10 janvier 1929, lorsqu’un nouveau personnage apparaît dans le supplément jeunesse d’un grand journal belge. Ce journal c’est « Le Vingtième Siècle », et son supplément, c’est « Le Petit Vingtième »… Quant au dessinateur, c’est Georges Remi, alias Hergé, qui a reçu une commande de son rédacteur en chef.

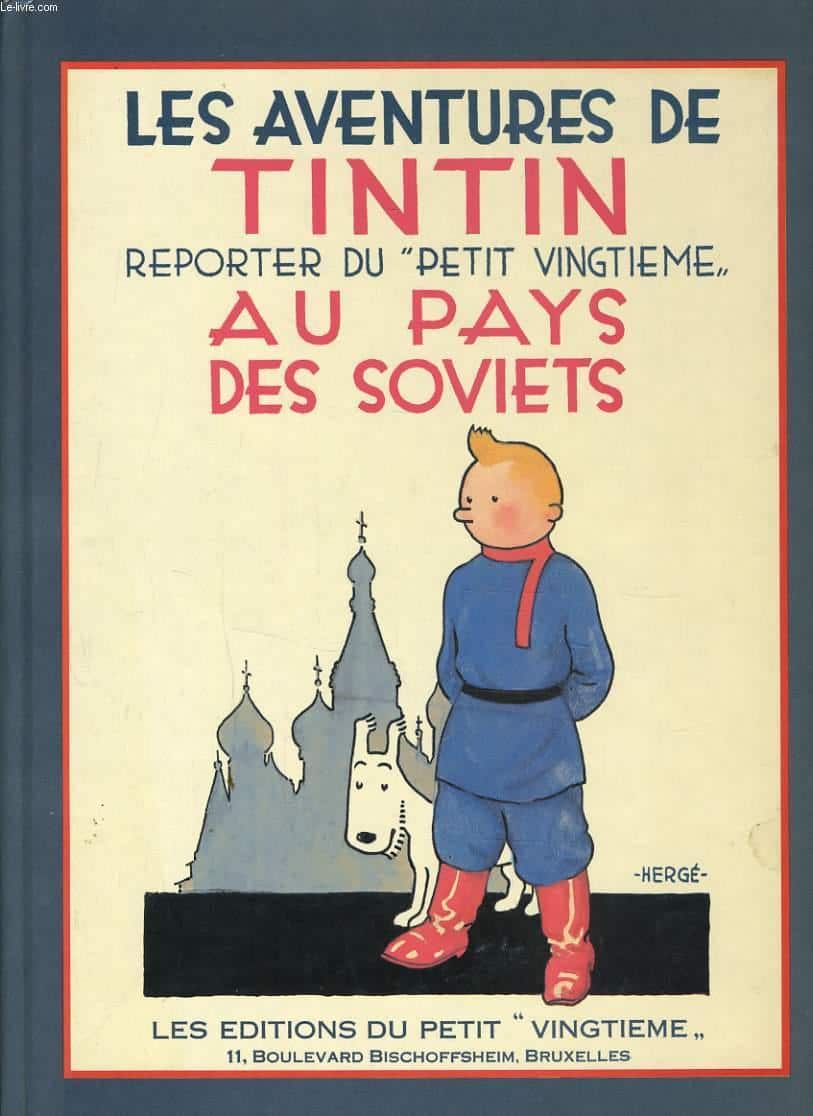

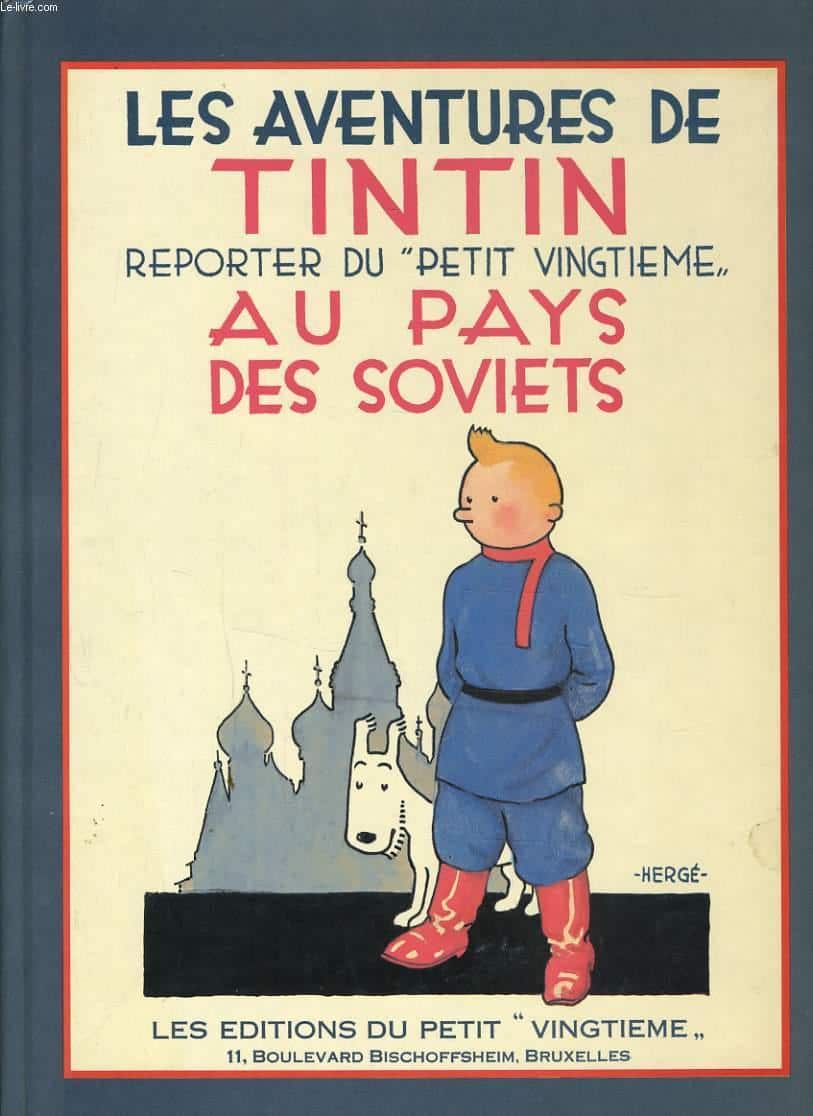

Et la commande est relativement sommaire : un héros, reporter du « Petit Vingtième », qui part en URSS… C’est la naissance de Tintin et de son fidèle compagnon Milou. Tintin, reporter du « Petit Vingtième »… Publiées d’abord en feuilleton, ces premières aventures de Tintin sortent finalement en album en septembre 1930.

L’album en question, c’est « Tintin au pays des Soviets », longtemps introuvable et qui fait l’objet d’un culte absolu chez les Tintinophiles. Un album tabou, plus encore que « Tintin au Congo », tout du moins au départ ! On accuse en effet Hergé d’avoir versé dans l’antisoviétisme primaire, et d’être à la solde de l’extrême droite…

Hergé rééditera 500 exemplaires de cet album en 1966, à compte d’auteur et simplement pour ses amis. En 1969, une édition pirate est saisie chez les libraires, mais en 1973, Casterman le réédite enfin en même temps que les deux albums suivants, « Tintin au Congo » et « Tintin en Amérique ». L’occasion pour Hergé de revenir sur la genèse de « Tintin au pays des Soviets »… Il est ici l’invité de Bernard Pivot dans « Ouvrez les Guillemets », l’ancêtre d’Apostrophes.

« Il est certain que ça se passait dans un journal catholique, d’extrême droite, anti-soviétique. » (Hergé)

Le contexte mondial auquel Hergé fait allusion pour justifier la genèse de « Tintin au pays des Soviets », il ne va finalement jamais cesser d’y coller.

C’est aussi l’Anschluss, dans une aventure très antifasciste publiée en 1938-1939, « Le Sceptre d’Ottokar », avec comme grand méchant le terrible Müsstler, mi Mussolini, mi Hitler.

Dans l’aventure suivante, « Tintin au pays de l’or noir », terminée seulement à la fin des années 40, c’est le pétrole, nouvel enjeu géopolitique majeur, non seulement au Moyen-Orient mais bientôt partout dans le monde.

C’est encore la conquête spatiale, avec deux albums, « Objectif Lune » en 1953 et « On a marché sur la Lune » en 1954. Et quand les Soviétiques envoient en orbite Spoutnik avec la chienne Laika en 1957, vers qui les journalistes se précipitent-ils ? Eh bien, vers Hergé bien sûr !

« Monsieur Hergé, que pense Tintin du lancement de Spoutnik ? »

« Ah, Tintin évidemment admire profondément l’exploit réalisé là. Mais il est un peu inquiet, car s’il ne connaissait pas le professeur Tournesol comme il le connaît, il aurait été tenté de le soupçonner d’avoir communiqué aux Soviétiques les plans de sa fusée lunaire ! »

Hergé dira de Tintin qu’il est apolitique, mais la politique est partout dans Tintin, et même quand celui-ci ne fait « jamais » de politique…

Le moins politique des aventures de Tintin est sans doute « Tintin au Tibet », album magnifique de 1959, où le blanc domine ; l’album préféré d’Hergé, une belle histoire d’amitié, dans laquelle Tintin part retrouver Tchang, perdu depuis « Le Lotus Bleu » en 1934. Une histoire sans méchant, qui marque d’ailleurs pour Hergé la fin d’une très longue période de dépression. Tintin y pleure de joie en retrouvant Tchang, après avoir pleuré une première fois, de tristesse, en quittant le même Tchang, 25 ans plus tôt.

Et même cet album a une portée géopolitique majeure, finalement. Alors que Hergé n’y dit pas un mot de la répression chinoise et du départ du Dalaï Lama, ce même Dalaï Lama déclarera en 2006 : « Ne vous y trompez pas, « Tintin au Tibet » a permis à un nombre de personnes considérable de par le monde de connaître l’existence du Tibet. Hergé a contribué à une prise de conscience internationale beaucoup plus aigüe du Tibet. En nous envoyant son reporter, son rôle fut très significatif ».

Voilà qui en dit long sur l’importance politique et historique d’un petit bonhomme à la houppette né il y a 90 ans.

Mais comment est né le célèbre reporter créé par Hergé ?

Au gré des 24 aventures de Tintin, il n’y a officiellement qu’un seul secret, celui de la Licorne. En réalité, la vie du nonagénaire Tintin regorge d’autres petits secrets.

D’abord, d’où vient le nom de Milou ? Hergé n’a pas cherché très loin pour baptiser le fidèle compagnon de Tintin, omniprésent dans ses aventures. « C’était le surnom de la première petite amie de Hergé quand il était adolescent. Elle s’appelait Marie-Louise, mais on l’appelait Milou », révèle Benoît Peeters, auteur de « Hergé, fils de Tintin ».

Les petits secrets du capitaine Haddock

Quant aux Dupont, les fameux policiers aussi jumeaux que stupides, on les reconnaît grâce à leurs moustaches : l’une est droite, l’autre rebique sur les côtés. Deux piètres policiers sortis de l’inconscient de Hergé.

Le capitaine Haddock a lui aussi ses petits secrets. Un personnage haut en couleur, présent sur la plupart des couvertures d’albums. Concernant les jurons qui nourrissent ses colères, c’est Hergé lui-même qui a essuyé la première insulte du genre un jour sur un marché, et ça l’a inspiré…

A noter que Tintin devrait bientôt avoir droit à son deuxième film au cinéma, à l’initiative du duo Peter Jackson-Steven Spielberg, mais aussi peut-être à un album inédit, a indiqué le directeur éditorial des éditions Casterman : « J’aimerais beaucoup publier cette année, je ne désespère pas de le faire, un inédit, « Tintin et le Thermo-Zéro », a annoncé Benoît Mouchart. C’est vraiment un témoignage intéressant, beaucoup plus complet que l’Alph’art. L’histoire est terminée, le dessin n’est pas totalement encré ».

A suivre, donc…