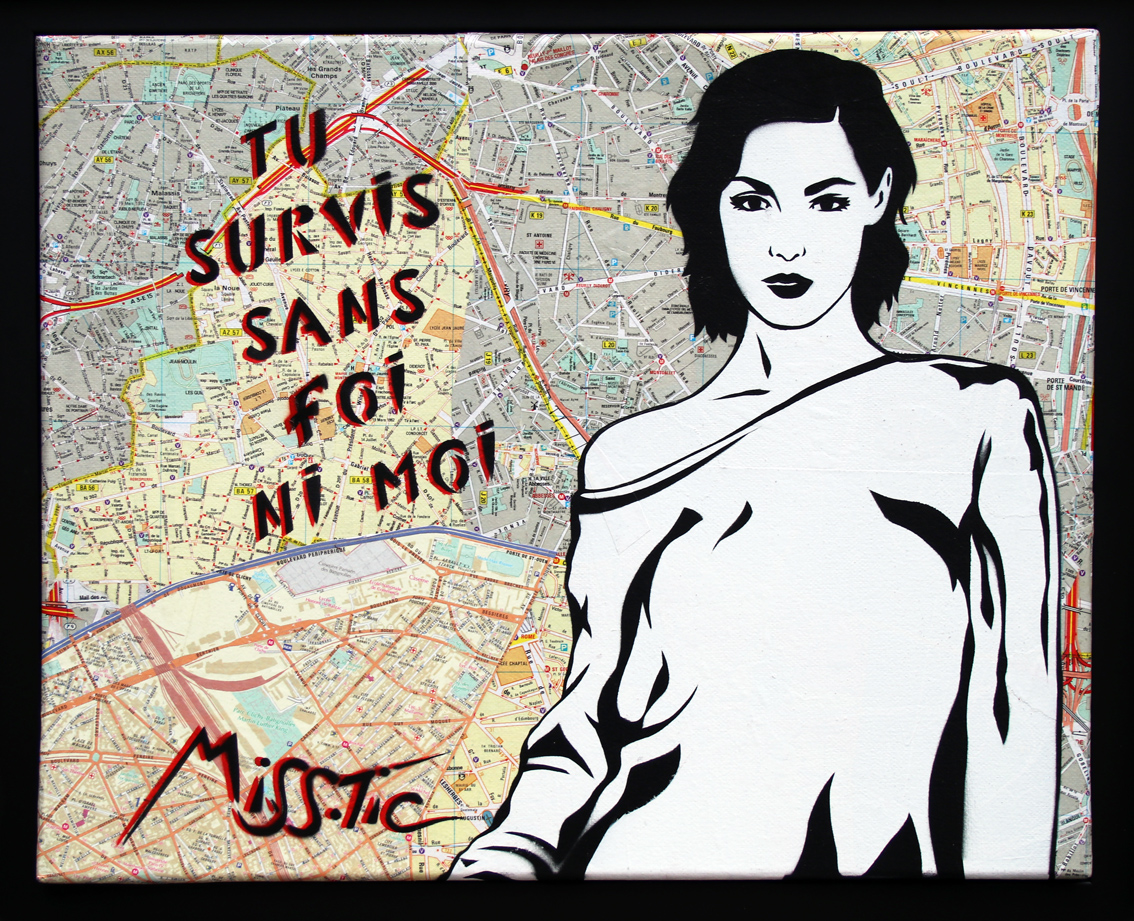

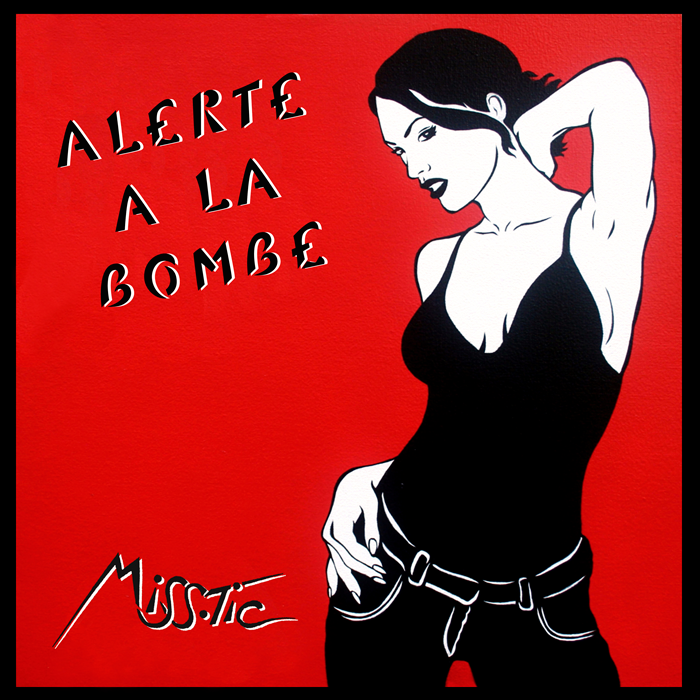

Depuis trente-quatre ans, Miss.Tic sillonne Paris, semant sur les murs de la capitale ses pochoirs de femmes sexy agrémentés de messages tant poétiques qu’incisifs. En octobre 2015, elle fêtait ses trente ans de street art avec la sortie d’un livre : « Flashback, 30 ans de carrière ».

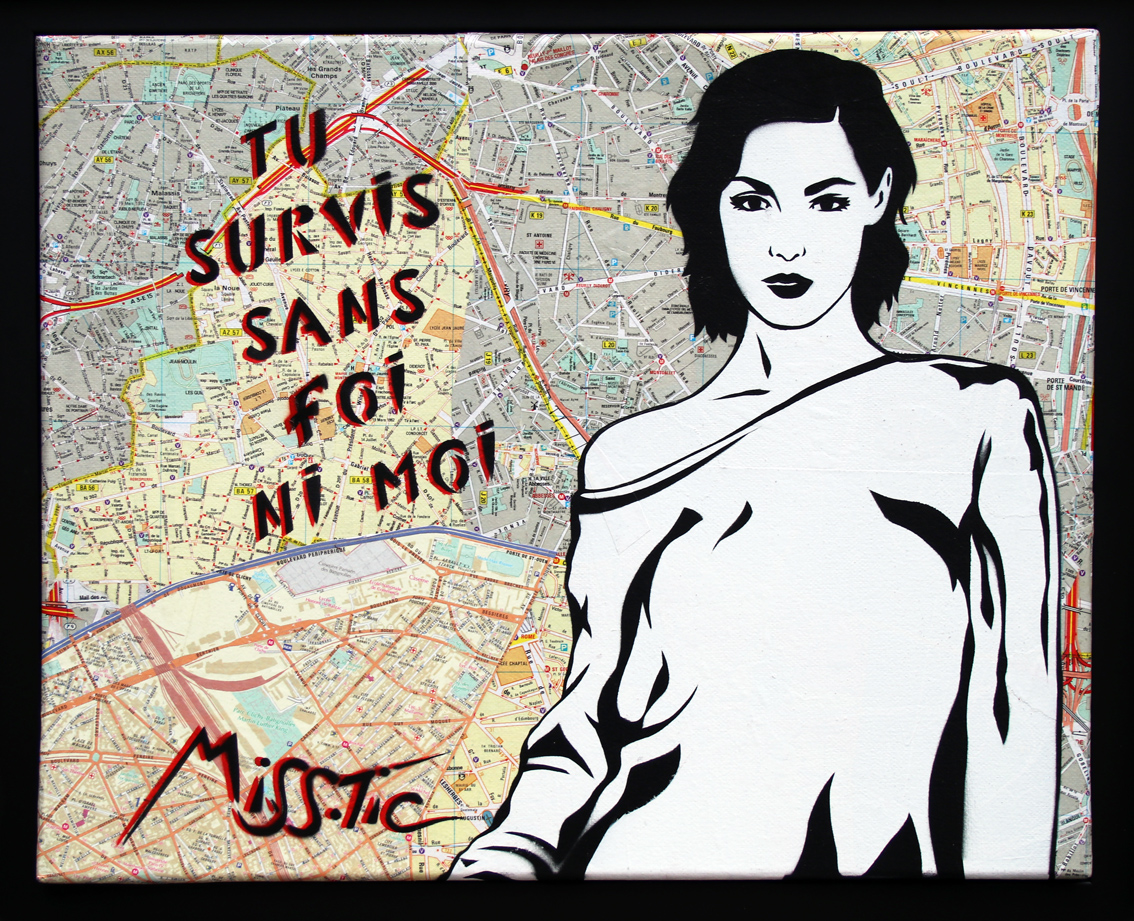

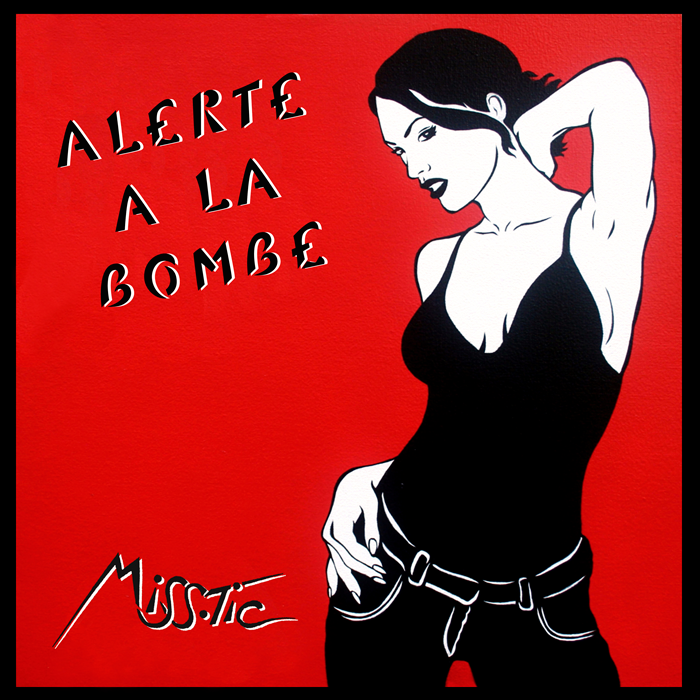

Ses femmes sont fatales : décolleté plongeant, robe colorée, silhouette séduisante. À côté d’elles, on peut lire « Je t’aime temps », « On ne radine pas avec l’amour » ou encore « L’avenir a une excellente mémoire ». La street artist Miss.Tic s’expose librement sur les murs de Paris depuis 1985, entre désinvolture et poésie. Elle offre à voir la liberté féminine, provocante et assumée, à travers des pochoirs de silhouettes de femmes sans cesse renouvelées.

Pour célébrer ses trente ans de révolte artistique, Miss.Tic nous offrait donc en octobre 2015 son livre-rétrospective « Flashback, 30 ans de carrière ». Sans prétendre y recenser toute sa carrière, elle y revenait cependant sur des moments clefs qui l’ont fondée. Les images, les souvenirs et les confidences s’y mêlent, et lèvent une partie du mystère Miss.Tic.

Retrouvons Miss.Tic en interview. C’était en février et c’était bien…

Miss.Tic, une de vos passions depuis toujours est de rendre l’art accessible à tous. Si on montre votre travail à n’importe qui, il se dira sûrement : bien-sûr, je ne connais qu’elles. Ces femmes brunes et sexy dessinées au pochoir et accompagnées de messages aussi poétiques qu’incisifs. D’où vous vient cette volonté de démocratiser l’art ?

Démocratiser, c’est un terme que je n’aime pas beaucoup. Je préfère l’idée de rendre l’art accessible à tous. Et c’est vrai que j’ai toujours souhaité démolir ce mur qui empêche le commun des mortels d’accéder librement aux lieux où l’art s’expose en général, les galeries, les musées. Et le fait de montrer mon travail dans la rue, en allant au devant des gens, y a contribué.

On vous trouve aussi sur des briquets ou des affiches. Pourquoi ce besoin de multiplier les supports ? C’est une façon d’être visible par le plus grand nombre ?

Absolument. C’est imposer sa marque partout, en montrant de l’art et de la poésie plutôt que de la publicité.

Mais en vous affichant sur des objets commerciaux tels que des briquets, vous ne craignez pas de banaliser vos oeuvres, de les galvauder ?

Quand on tient ce briquet, on n’a pas vraiment l’oeuvre en tant que telle dans la main mais plutôt sa représentation. C’est une reproduction, et j’avoue que je n’ai rien contre le fait que mes oeuvres puissent être reproduites.

Vous avez été la toute première artiste à utiliser les murs de Paris comme support. C’était dans les années 80. Comment vous est venu cette idée ?

Cette idée m’est venue grâce aux autres. J’avais passé deux ans et demi aux Etats-Unis, à l’époque de la naissance du hip-hop, du graph et du tag. A Paris, c’était l’époque où les étudiants des Beaux-Arts commençaient à peindre sur les palissades et à détourner les messages des grandes affiches publicitaires au format 4 X 3 mètres. En rentrant des US, ce concept m’a plu et je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose à faire avec tout ça.

Dans le contexte de ces mouvements artistiques naissants, c’était toujours uniquement des images qui étaient créées. Etant très sensible à la littérature et à la poésie, j’ai pensé qu’en associant du texte à des images, ça pouvait être intéressant.

Vous avez aussi un rapport très fort à Paris.

Oui, je suis née à Paris. Comme tous les gens nés quelque part, cette ville, j’y ai mes racines.

C’est une façon de vous inscrire dans la mémoire de Paris, justement.

Oui, j’avoue que c’était aussi mon but…

Alors, s’exprimer sur les murs, rappelons que c’est une activité illégale. Ça veut dire que vous deviez travailler la nuit, en silence et le plus discrètement possible. Ça vous est arrivé souvent de finir au poste.

Oui, je dois admettre que ça m’est arrivé très souvent. Jusqu’en 1997, date à laquelle j’ai du arrêter cette activité « nocturne »… J’ai été en procès, la procédure a duré deux ans, et j’ai été condamnée à payer une forte amende. Ce qui signifiait aussi que si je recommençais, je risquais de gros problèmes. J’ai donc changé de stratégie, à savoir que j’ai commencé à faire des repérages et à demander l’autorisation… Donc, depuis 2000, toutes mes interventions sont légales et autorisées par les propriétaires des murs sur lesquels je peins. Mais dès lors où j’obtiens l’autorisation, je demande à avoir carte blanche.

J’imagine que les gens se battent pour avoir une de vos oeuvres sur leurs murs.

Eh bien, détrompez-vous, pas tant que ça. Les gens sont très timorés, et ils préfèrent toujours que ce soit chez leur voisin.

Cet art urbain a souvent été assimilé à du vandalisme, mais on note pourtant depuis quelques années un retour en force du street art. Comment expliquez-vous ce regain d’intérêt ?

Le mouvement a mis beaucoup de temps à s’imposer alors qu’il existait déjà depuis longtemps. Ce qui a déclenché cet engouement, c’est Banksy, qui est aujourd’hui très connu, et dont les oeuvres valent une fortune. Depuis 2005, les Anglais ont reconnu ce mouvement, et c’est vrai que le contexte a nettement changé et le marché s’intéresse maintenant plus à nous.

Miss.Tic, ça vient d’où, ce nom ?

Miss.Tic, c’est la petite sorcière dans Picsou. Celle qui essayait de lui voler le sou fétiche.

Vous pensez que vous auriez créé le même style d’oeuvres, si vous n’aviez pas été forcée de peindre dans la clandestinité à l’époque ?

Je dois reconnaître que le fait de devoir me cacher pour peindre m’a beaucoup ennuyé. Passer mes nuits dans les commissariats, ça n’est pas forcément ce qui m’excitait le plus…

Votre marque de fabrique, ce sont des femmes brunes et sexy réalisées au pochoir, accompagnées de textes poétiques. Mais qui est donc cette femme fatale que l’on dirait sortie tout droit des magazines féminins ? Un peu stéréotypée, quand même ?

Très stéréotypée. Et elle vient justement des magazines féminins.

Et quel est le message ?

Je parle de la femme d’aujourd’hui, de la femme contemporaine. J’utilise cette image de la femme qu’on nous donne à voir dans les médias, dans la publicité, dans les revues. En revanche, je cherche à lui faire dire quelque chose, à donner du sens à sa présence.

Casser un peu ces stéréotypes ?

Non, en fait, je ne cherche pas à les casser. Au contraire, je vais jusqu’à l’hyperbole de la séduction et de sa féminité. Etre femme, c’est être féministe, et ne pas lâcher une chose pour une autre… Nous, les femmes, nous avons nos armes traditionnelles, et puis beaucoup d’autres à encore inventer.

Vous êtes féministe ?

Oui, je pense… Etre féministe, dans mon cas, c’est un état de fait. Je ne suis pas une militante de la cause féministe. Je ne fais partie d’aucun mouvement. J’essaie surtout d’être une femme libre.

A travers vos oeuvres représentant ces femmes très stéréotypées, mais accompagnées de phrases fortes…

Oui, de sentences, d’aphorismes, qui tentent de développer une pensée, qui donnent à réfléchir. Des femmes qui pensent et qui disent des choses.

Vos jeux de mots qui accompagnent ces portraits font autant sourire que réfléchir. Quelques exemples : « J’ai du vague à l’homme », « fais de moi ce que je veux », « devenir simple, c’est compliqué »… Comment ça se passe ? Vous partez de mots puis vous dessinez ?

Tout part de l’écriture, qui m’inspire ensuite les personnages.

Vous avez toujours aimé jouer avec les mots ?

Oui, j’ai découvert la littérature grâce à ma mère, qui lisait beaucoup. Et à huit ans, j’ai découvert Jacques Prévert, et là, le choc. Prévert m’a ouvert toutes les portes, vers les poètes, les surréalistes.

Et écrire, des recueils de poésie, des livres, des romans, c’est une idée qui vous accompagne ?

Pas pour le moment. J’ai sorti des bouquins, plutôt basés pour le moment sur mes oeuvres. Mais je n’ai jamais fait de recueil de poésie. Ma poésie, elle est dans mon travail plastique.

Vous avez tout de même illustré les mots de la langue française dans l’édition 2010 du Petit Larousse. C’est un travail dont vous êtes fière ?

Oui, c’était très exaltant. Ils ont fait appel à plusieurs artistes. Un beau projet.

Vous avez aussi illustré l’affiche d’un film de Claude Chabrol, « La Fille Coupée en Deux ». Encore un bel exercice ?

Un bel exercice, mais surtout une très belle rencontre avec Chabrol.

D’autres projets à venir, du même genre ? Affiches de films, couvertures de livres ?

Oui, j’ai participé à pas mal de projets de collaboration ces dernières années. J’ai travaillé par exemple avec Marc Jacob pour son premier défilé chez Louis Vuitton, avec Kenzo pour un t-shirt en tirage limité, avec Givenchy, et d’autres. J’aime assez le principe de la collaboration. Ça m’oblige à travailler dans un cadre précis, sur des idées auxquelles je n’aurais pas forcément pensé. C’est très exaltant. Et puis ce sont aussi des rencontres avec tous ces créateurs.

Ce sont eux qui viennent vous chercher ?

Oui, pour le moment, on est venu me chercher. J’avoue avoir beaucoup de scrupules à aller proposer des choses.

Alors aujourd’hui, après des milliers de pochoirs, des dizaines d’ouvrages, des centaines d’expositions, qu’est-ce qui vous motive encore et qui vous donne l’envie de continuer à créer ?

C’est un peu comme lorsqu’on fait l’amour… Plus on le fait, plus on a envie de le faire. Et bien moi, plus je peins, plus j’ai envie de peindre.

A (re)découvrir d’urgence…

© Propos recueillis par Véronique Mounier

Crédits Photos (détails) :

1 : Miss Tic, On ne radine pas avec l’amour, 2015 © Miss Tic

2 : Miss Tic, La poésie est un luxe de première nécessité, 2015 © Miss Tic

3 : Miss Tic, L’avenir a une excellente mémoire, 2015 © Miss Tic.

4 : Miss Tic, Je t’aime temps, 2015 © Miss Tic.