A l’heure où les canons étaient sur le point de se taire, le 09 novembre 1918, s’éteignait une étoile dans le firmament de la poésie française : Guillaume Apollinaire. Retour sur la vie du poète, critique d’art, témoin d’une révolution esthétique et précurseur du courant surréaliste, qui mourut trop jeune, deux jours, donc, avant la fin de la Grande Guerre.

« Et toi mon coeur pourquoi bats-tu

Comme un guetteur mélancolique

J’observe la nuit et la mort »

Il faut associer la mémoire de Guillaume Apollinaire à la célébration de ce 11 novembre 1918 ; ce jour de fête, ce jour du souvenir, ce jour où dans les rues de Paris, les hommes et les femmes criaient leur joie et comptaient leurs morts. Dans les rues de Paris, bien-sûr, et même dans ce boulevard Saint-Germain, où les gens passaient, joyeux, heureux, tumultueux et où, tout là-haut, sous les toits, un poète était mort.

Guillaume Apollinaire s’était en fait éteint deux jours plus tôt, le 9 novembre, et à cause de l’armistice, il ne fut enterré que le 13 novembre. Durant ces quelques jours, il attendait là-haut, entouré de ses amis. Ses amis dont nous retrouverons quelques-uns dans le documentaire exceptionnel « L’art et les hommes » réalisé par Jean-Marie Drot et diffusée sur l’ORTF le 29 mai 1960 ; quelques-uns qui le rejoignirent, plus tard… Ce qui est frappant dans ce film, c’est la fragilité de tout ce qui est humain, la fragilité des souvenirs.

[youtube id= »zkshFHgPRtg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Apollinaire, dont les écoles de France, avec les meilleures intentions, sans doute, ont servi jusqu’à plus soif, peut-être, les « Alcools » à leurs élèves, lesquels n’en retiennent bien souvent, comme l’a noté Olivier Barbarant dans la revue « Europe », « que son appartenance à une avant-garde aux contours assez flous, ainsi que des images embrouillées de Tour Eiffel, d’avions, de papes et d’un soleil audacieusement décapité. »

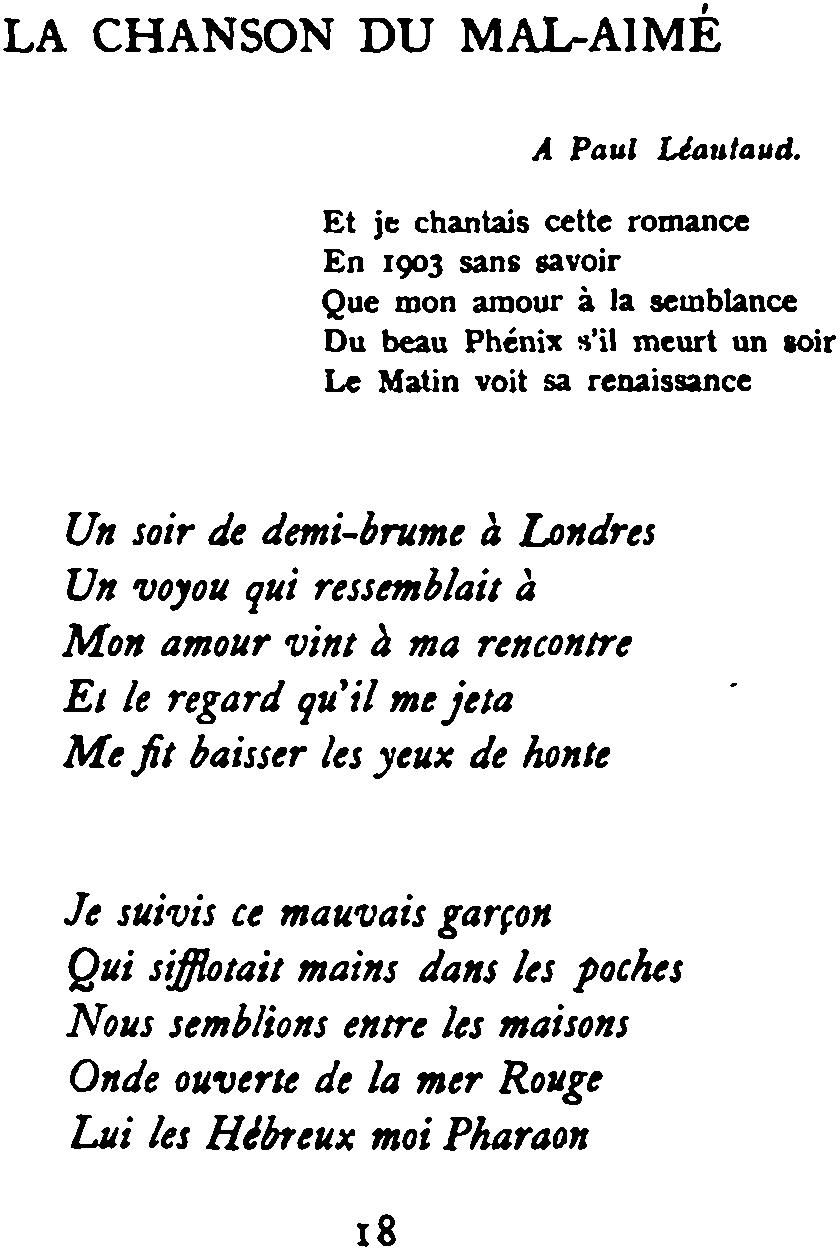

Quand on pense à Apollinaire, on pense bien entendu à ce rire, « immense et homérique », dont parlait Paul Faure : « Apollinaire semblait un roi riant devant son peuple. Vive le puissant rire de Guillaume dans le Paris d’Apollinaire ! ». Mais on pense aussi à la mélancolie, à l’élégie, au chagrin d’amour, à « La chanson du mal-aimé ». Sans que rien ne prédomine, tout cela se conjugue, se télescope, se superpose, se suit. Apollinaire est tout cela à la fois…

Si Paul Faure évoque ce rire, c’est qu’Apollinaire était un homme d’amitié et d’enthousiasme, un homme curieux et un poète expérimentateur. Ce rire, c’est à la fois un grand éclat de rire franc, direct, massif, de quelqu’un qui aimait la vie, manger, l’amour, mais aussi un rire plus sombre, fait d’humour noir et d’ironie : « Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire ». Il pourra être ironique dans une partie de sa poésie de guerre comme dans sa critique d’art, cultivant souvent l’ambiguïté.

[youtube id= »xH1Y5-3g3O4″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Apollinaire était pris dans un réseau d’amitiés extrêmement dense, et lorsque l’on se rappelle ce grand poète, on se rappelle évidemment cet aspect de sa personnalité complexe. Et peut-être que le fait d’avoir permis à tant d’artistes membres de ce réseau d’avoir pu se rencontrer et se fédérer au sein de ce qui allait devenir un même mouvement artistique fait aussi quelque part partie de son oeuvre.

Car Apollinaire était un homme de réseau, avec une facilité naturelle à mettre les gens en relation, un homme qui comprend, qui jauge sans juger, et qui perçoit à merveille leur potentiel et ce qu’ils seraient susceptibles de réaliser ensemble. Il recevait beaucoup à son dernier domicile du boulevard Saint-Germain, de Robert et Sonia Delaunay à Chagall, en passant par Blaise Cendrars ou Vassily Kandinsky. C’est par exemple lui qui mettra en contact Giorgio de Chirico avec son premier marchand à Paris, en la personne de Paul Guillaume.

« Apollinaire habitait Boulevard Saint-Germain, dans un appartement constitué de plusieurs petites pièces reliées les unes aux autres par des escaliers de navire. Il s’y mouvait, il y déchiffrait les astres, il y hissait ses voiles en uniforme bleu, sous un émouvant turban de linge, parmi les statues nègres, les toiles cubistes, les livres, les jeunes revues, ses portraits de Marie Laurencin ou du Douanier Rousseau. Il écrivait, dans la plus haute cabine, où ses fétiches de navigateur étaient un exemplaire des « Serres Chaudes » de Maeterlinck et « L’Oiseau du Bénin » sur ses pattes de cuivre. » (Jean Cocteau)

Avec Apollinaire, on a l’impression d’une vie de mouvement perpétuel. A commencer par son enfance, mouvementée, presque trouble… Le poète a toujours vécu dans cette sorte d’instabilité, et probablement qu’une de ses ambitions fut de faire de cette instabilité une vertu, une qualité, une force.

Guillaume Apollinaire est né à Rome en 1880, enfant naturel et illégitime d’une mère française issue de la noblesse polonaise, Angelika de Kostrovitsky, et d’un père qu’il n’a pas connu, même si le nom de François Flugi d’Aspermont, ancien officier d’état-major du roi des Deux-Siciles, fut souvent évoqué.

Vivant à Rome de ses charmes et du jeu, Angelika de Kostrovitsky est une aventurière. Demi-mondaine, femme galante, entretenue, à la vie marginale et dissolue, elle y a une grossesse non désirée. Wilhelm naît le 25 août 1880 mais est déclaré à la mairie le 26 sous le nom italien d’emprunt Dulcigny, d’un père inconnu et d’une mère voulant rester anonyme. Angelika ne reconnaîtra l’enfant que quelques mois plus tard devant notaire, sous le nom de Guglielmo Alberto Wladimiro Alessandroi Apollinare de Kostrowitzky.

Pour mieux brouiller les pistes, Angelika Kostrowicka russifiera son nom pour devenir Angelika de Kostrovitsky. Et comme sa mère, Wilhelm Albert Wodzimierz Apolinary de Kostrovitsky, après une enfance placée sous le signe de l’errance, se construira à son tour en s’inventant. A 19 ans, il devient donc Guillaume Apollinaire. Apollinaire comme Apolinary, le prénom de son grand-père maternel.

Il n’y aura d’ailleurs pas dans son oeuvre de poursuite ou de quête du père. En revanche, on y trouvera une interrogation, une inquiétude constante sur l’origine…

« Il avait la voix courte, comme essoufflée. Ses yeux, ses doigts, semblaient ne toucher que des choses exquises et légères. Je ne sais pas pourquoi, je l’imagine toujours en train de dérouler le fil de quelque cerf-volant. Je pense aussi à ses hardiesses aériennes lorsque Notre-Dame porte le gui charmant d’un échafaudage. Il savait que l’ange de la poésie boite et louche, et qu’il en tire ses grâces. Son souffle givrait les vitres. Il n’avait qu’à passer une feuille, la plier et la déplier pour épanouir les terribles dentelles du rêve. » (Jean Cocteau)

Cet homme dont l’appartement ressemblait à un navire, dont Jean Cocteau construit la légende de manière si lyrique en l’imaginant « déroulant le fil de quelque cerf-volant », était quelqu’un de très terrestre, terrien, affichant un goût immodéré de la vie et de la sensualité, et en même temps cet artiste qui cultivait sans cesse son imagination en s’intéressant à des choses rares, afin de prolonger son rêve d’absolu.

Plus que de dire ce qu’Apollinaire a été, de fait, et montrer l’écart entre la légende et sa vie, il est captivant de voir comment cette légende s’est construite, et pour quelles raisons, finalement, il est resté à ce point dans les souvenirs des uns et des autres, des artistes, des peintres ou des poètes, comme cette figure à la fois onirique et très charnelle…

Après une enfance marquée au sceau de l’errance, entre l’Italie et Monaco, puis d’autres villes, Spa, Aix-les-Bains, la famille Kostrovitsky finit par arriver à Paris en 1900, dans un assez grand dénuement. Et c’est là, à l’aube de ce XXème siècle qu’il marquera de son empreinte, que le jeune Wilhelm va peu à peu devenir celui qu’il devait devenir… Il choisit son pseudonyme, Apollinaire, et choisir ce pseudonyme, c’est aussi choisir la langue française et se faire un nom afin de commencer à écrire son histoire.

Car la France, pour le jeune Wilhelm, c’est la nation la plus sensée, la plus mesurée, « la fille ainée du monde latin », une terre d’accueil et de culture. Du point de vue des lettres et des arts, la France, et Paris en particulier, faisait figure de phare dans cette Europe du tournant du siècle. Tous les artistes venaient à Paris. Certains choisissaient Munich, Londres ou Madrid, mais Paris avait cette réputation de liberté absolue, de créativité. C’était à Paris qu’il fallait être…

Sa mère le voit banquier. Il va déjouer les plans maternels pour devenir écrivain et poète pour des revues parisiennes…

Apollinaire travaille donc la journée dans une banque, mais entame une seconde journée le soir venu en allant trainer ses guêtres dans tous les lieux de Paris où bat le coeur artistique et bouillonnant de la ville. Officiellement, il vivra chez sa mère, au Vésinet, jusqu’à 27 ans, mais rares sont les nuits où il rentrera dormir chez elle. C’est à cette époque que commence le parcours initiatique du jeune Wilhelm, ces années durant lesquelles sa vocation littéraire s’affermit.

En juillet 1901, il écrit son premier article pour Tabarin, hebdomadaire satirique dirigé par Ernest Gaillet, puis en septembre 1901 ses premiers poèmes paraissent dans la revue La Grande France sous son nom de naissance, Wilhelm Kostrowiztky. De mai 1901 au 21 août 1902, il est le précepteur de la fille d’Élinor Hölterhoff, vicomtesse de Milhau, d’origine allemande et veuve d’un comte français. Il tombe amoureux de la gouvernante anglaise de la petite fille, Annie Playden, qui refuse ses avances. C’est alors la période « rhénane » dont ses recueils portent la trace (La Lorelei, Schinderhannes).

De retour à Paris en , il garde le contact avec Annie et se rend auprès d’elle à deux reprises à Londres. Mais en 1905, elle part pour l’Amérique. Le poète célèbre la douleur de l’éconduit dans Annie, La Chanson du mal-aimé, L’Émigrant de Landor Road, Rhénanes.

Dans ses premiers écrits, on retrouve déjà toutes les qualités qui caractériseront plus tard l’oeuvre d’Apollinaire, même s’il est encore très attaché au symbolisme. Il n’aura de cesse, toute sa vie, que de remettre continuellement en cause ses acquis, et ne fera jamais la même chose, au mépris de ce dont il pouvait être satisfait antérieurement. Les premiers contes qui seront repris dans « L’Hérésiarque et Cie » (Contes publiés chez Stock en 1910) marquent une étape majeure dans sa façon d’écrire.

Et puis, il y aura La Chanson du mal-aimé…

« Soirs de Paris ivres du gin

Flambant de l’électricité

Les tramways feux verts sur l’échine

Musiquent au long des portées

De rails leur folie de machines

Les cafés gonflés de fumée

Crient tout l’amour de leurs tziganes

De tous leurs siphons enrhumés

De leurs garçons vêtus d’un pagne

Vers toi toi que j’ai tant aimée

Moi qui sais des lais pour les reines

Les complaintes de mes années

Des hymnes d’esclave aux murènes

La romance du mal aimé

Et des chansons pour les sirènes »

Apollinaire publie ce poème en 1909. il aura mis six ans à l’écrire, tant sa genèse fut douloureuse pour les raisons évoquées plus haut, mais cette oeuvre marque le début d’une période qui conduira le poète sur le chemin du succès. Cette même année, L’Enchanteur pourrissant, son œuvre ornée de reproductions de bois gravées d’André Derain est publiée par le marchand d’art Daniel-Henry Kahnweiler.

Entre 1902 et 1907, il travaille pour divers organismes boursiers et parallèlement publie contes et poèmes dans des revues. C’est à cette époque qu’il prend pour pseudonyme Apollinaire, d’après le prénom de son grand-père maternel, Apollinaris, probablement en référence à Apollon, dieu de la poésie. En novembre 1903, il crée un mensuel dont il est rédacteur en chef, Le festin d’Ésope, revue des belles lettres, dans lequel il publie quelques poèmes ; on y trouve également des textes de ses amis André Salmon, Alfred Jarry, Mécislas Golberg, entre autres…

Entre 1910 et 1914, Apollinaire est partout… En 1910, il devient critique d’art à L’Intransigeant, et on le croise dans tous les salons littéraires, les galeries et les ateliers de la capitale. Apollinaire commence à se faire un pseudonyme et à écrire son histoire… Il devient à cette époque le tout premier défenseur du Cubisme, mouvement pictural qui vient tout juste de naître et qui fait déjà scandale. Les débats sur le Cubisme monteront même jusqu’à l’Assemblée Nationale où le député Marcel Sembat prendra fait et cause pour le courant naissant face à ses détracteurs, pour qui le Cubisme était une dégénérescence du génie français.

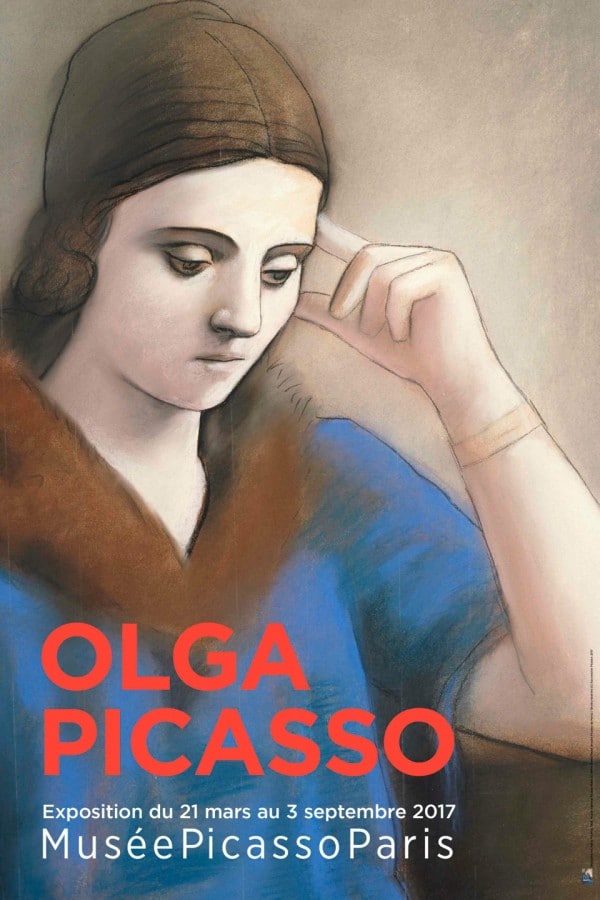

Apollinaire est en première ligne et prend ainsi la défense de ses amis peintres. Visionnaire, curieux de tout et sans cesse à l’affut des tendances de demain, le poète sent bien qu’avec le Cubisme, un vent nouveau s’apprête à souffler sur le paysage artistique français. Picasso, Braque ou Marie Laurencin sont à l’origine de ce mouvement qui pourrait bien changer radicalement le regard du public, face à un tableau qui a ses lois propres et qui n’imite plus la réalité, balayant toute notion de perception rétinienne ou de perspective linéaire telle qu’elle fut inventée à la Renaissance.

Le , accusé de complicité de vol de La Joconde, pour avoir hébergé Géry Pieret, une de ses relations qui avait dérobé en 1907 des statuettes au Louvre, et qui furent ensuite revendues à Picasso, Apollinaire est emprisonné durant une semaine à la prison de la Santé ; cette expérience le marquera profondément. Cette année-là, il publie Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée orné des gravures de Raoul Dufy. En 1913, les éditions du Mercure de France éditent Alcools, somme de son travail poétique depuis 1898.

« Je ne me souviens pas précisément de ma rencontre avec Apollinaire. Je me souviens surtout que deux ou trois jours plus tôt, j’avais rencontré Picasso chez Clovis Sagot. Picasso, quant à lui, avait dit à Guillaume Apollinaire qu’il venait de rencontrer sa fiancée… Tout à fait par hasard, Apollinaire est venu le même jour que moi chez Sagot. Et c’est ainsi que nous nous rencontrâmes. Nous sortîmes et Guillaume me parla immédiatement de sa chère Masoche… Ça m’a étonné, un garçon qui parlait de masochisme à une inconnue… » (Marie Laurencin en 1952)

Lorsque Marie Laurencin rencontre Guillaume Apollinaire en 1907, elle est une jeune peintre de 24 ans qui débute aux côtés de Georges Braque. Picasso fait sa connaissance quelques jours plus tôt et dira à Apollinaire : « J’ai rencontré ta fiancée ». Quant à Apollinaire, après avoir rencontré la peintre chez le marchand d’art Clovis Sagot, il fera dire à l’Oiseau du Bénin par Croniamantal dans Le poète assassiné au sujet de Tristouse Ballerinette (Marie Laurencin) : « J’ai rencontré ta femme »…

Le poète et la peintre entretiendront une relation chaotique et orageuse pendant cinq ans, mais durant laquelle il connaîtront tous les deux une ascension fulgurante, s’appuyant sur une forte émulation mutuelle et un échange artistique de tous les instants. Apollinaire continuera d’écrire à Marie Laurencin et la soutiendra jusqu’au bout… Ils ont probablement toujours regretté intimement, sans se l’avouer l’un à l’autre, que cela n’ait pas été possible.

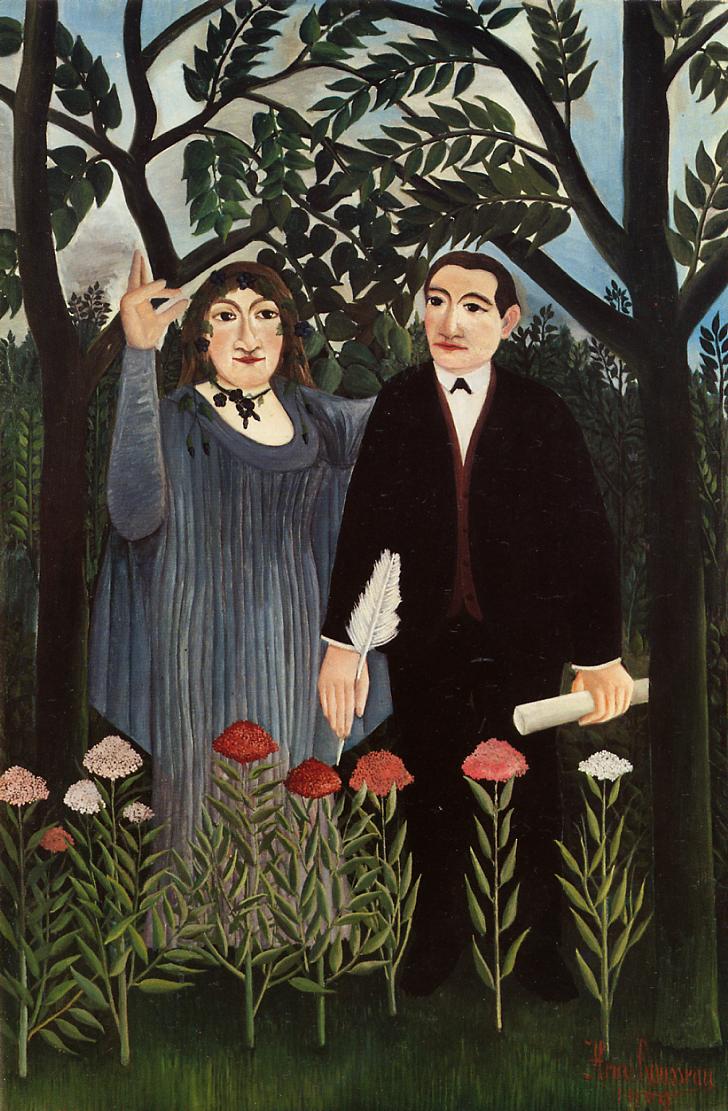

Il n’en reste pas moins que leur relation correspond à la période la plus prolifique et créative de la peintre. Après la guerre et la disparition de son plus fidèle ami et soutien, Marie Laurencin aura tendance à se répéter et à faire toujours un peu la même chose. Le Douanier Rousseau immortalise le couple en 1909 et Apollinaire raconte qu’avec cet instantané du couple capturé par le peintre, intitulé « Le poète et sa muse », son regard changera à tout jamais sur la peinture.

Il y a des petits ponts épatants

Il y a mon cœur qui bat pour toi

Il y a une femme triste sur la route

Il y a un beau petit cottage dans un jardin

Il y a six soldats qui s’amusent comme des fous

Il y a mes yeux qui cherchent ton image

Il y a un petit bois charmant sur la colline

Et un vieux territorial pisse quand nous passons

Il y a un poète qui rêve au ptit Lou

Il y a une batterie dans une forêt

Il y a un berger qui paît ses moutons

Il y a ma vie qui t’appartient

Il y a mon porte-plume réservoir qui court qui court

Il y a un rideau de peupliers délicat délicat

Il y a toute ma vie passée qui est bien passée

Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés

Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades

Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine

Il y a des wagons belges sur la voie

Il y a mon amour

Il y a toute la vie

Je t’adore

Guillaume Apollinaire, « Poèmes à Lou » (posthumes)

« Poèmes à Lou » est un poème d’amour, tout simplement… Un poème d’amour dans lequel on trouve tout ce qui, chez Apollinaire, peut nourrir et alimenter les sensations, les sentiments, que ce soit la sensualité, l’intensité amoureuse, le spectacle du monde, la nostalgie ou le souvenir de la femme aimée. Et en même temps, c’est un poème d’éloignement. Leur histoire est terminée, et le poète est sur le départ. C’est aussi un poème qui tente de faire revivre quelque chose, en captant des instants qui s’éloignent peu à peu.

En août 1914, Apollinaire tente de s’engager dans l’armée française, mais le conseil de révision ajourne sa demande car il n’a pas la nationalité française. Il part pour Nice où sa seconde demande, en , sera acceptée, ce qui lancera sa procédure de naturalisation. Peu après son arrivée, un ami lui présente Louise de Coligny-Châtillon, lors d’un déjeuner dans un restaurant niçois. Divorcée, elle demeure chez son ex-belle-sœur à la Villa Baratier, dans les environs de Nice, et mène une vie très libre. Guillaume Apollinaire s’éprend aussitôt d’elle, la surnomme Lou et la courtise d’abord en vain.

Puis elle lui accorde ses faveurs, les lui retire et quand il est envoyé faire ses classes à Nîmes après l’acceptation de sa demande d’engagement, elle l’y rejoint pendant une semaine, mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu’elle surnommait Toutou. Une correspondance naît de leur relation ; au dos des lettres qu’Apollinaire envoyait au début au rythme d’une par jour ou tous les deux jours, puis de plus en plus espacées, se trouvent des poèmes qui furent rassemblés plus tard sous le titre de Ombre de mon amour puis de Poèmes à Lou.

« Poèmes à Lou » est un poème à une femme d’une très grande liberté, de ces femmes qui fascinent. Elle se voulait moderne, les cheveux un peu plus courts que les autres. Elle ne porte pas de corset, mais plutôt le pantalon. Lou est une aristocrate, descendante directe de Gaspard de Coligny, de lignée prestigieuse. Elle collectionne les amants, ce qui fait dire aux maldisants qu’elle est probablement nymphomane…

« Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine d’hier soir, j’éprouve maintenant moins de gêne à vous l’écrire. Je l’avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m’avaient tant troublé que je m’en étais allé aussi tôt que possible afin d’éviter le vertige qu’ils me donnaient. » (Apollinaire à Lou, le 28 septembre 1914)

Le 2 janvier 1915, de retour d’un rendez-vous avec Lou à Nice, Apollinaire rencontre une jeune fille dans le train qui le ramène à Nîmes, Madeleine Pagès. Ils parlent de littérature et de poésie, de Verlaine et de François Villon. Quelque chose se noue entre eux et ils entament une relation épistolaire des plus enflammées. Mais pourtant, Apollinaire en épousera finalement une autre, quelques mois avant sa mort : Jacqueline Kolb. Picasso sera son témoin…

« Une musique barbare et ininterrompue

Coups de canons français et boches de tout calibre

Coups de fusil, mitrailleuses,

Les fusées, les signaux

En pluie, en gerbe, en globe persistants… »

Le 4 avril 1915, Apollinaire part avec le 38e régiment d’artillerie de campagne pour le front de Champagne. En novembre 1915, dans le but de devenir officier, Wilhelm de Kostrowitzky est transféré à sa demande dans l’infanterie dont les rangs sont décimés. Il entre au 96e régiment d’infanterie avec le grade de sous-lieutenant.

Le 9 mars 1916, il obtient sa naturalisation française mais quelques jours plus tard, le , il est blessé à la tempe par un éclat d’obus. Il lisait alors le Mercure de France dans sa tranchée. Évacué à Paris, il y sera finalement trépané le puis entame une longue convalescence au cours de laquelle il cesse d’écrire à Madeleine.

Fin octobre 1916, son recueil de contes, Le Poète Assassiné est publié et la parution est couronnée, le 31 décembre, par un mémorable banquet organisé par ses amis dans l’Ancien Palais d’Orléans.

En mars 1917, il crée le terme de surréalisme qui apparaît dans une de ses lettres à Paul Dermée et dans le programme du ballet « Parade » qu’il rédigea pour la représentation donnée le 18 mai de la même année.

Apollinaire meurt de la grippe espagnole à seulement 38 ans, le 09 novembre 1918, soit deux jours avant la signature de l’armistice, laissant ses amis orphelins ainsi que de nombreux projets en cours qui resteront à tout jamais inachevés, pendant que sous ses fenêtres du 202 Boulevard Saint-Germain, la foule défile en scandant « A mort, Guillaume ! »… Non pas mort au poète, mais à l’Empereur Guillaume II d’Allemagne qui abdique ce même jour. Ironie du sort, ironie de la vie et de la mort…

[youtube id= »gJTTOBz7W6E » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Sources :

✓ « Apollinaire » de Laurence Campa, biographie somme parue en 2013 chez Gallimard.

✓ « Apollinaire, Correspondance avec les artistes 1903-1918 », texte établi, présenté et annoté par Laurence Campa et Peter Read édité chez Gallimard en 2009.

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Guillaume Apollinaire, un poète sur tous les fronts (1/4)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Guillaume Apollinaire, le sang et la chair (2/4)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Guillaume Apollinaire, desseins poétiques (3/4)

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Guillaume Apollinaire, un poète parmi les peintres (4/4)