2019 célèbre l’architecture. L’année s’ouvrait en effet sur les événements consacrés aux soixante ans d’un édifice iconique de l’architecture mondiale, le Guggenheim Museum de New York, et se poursuit à présent avec le centenaire du Bauhaus, une école et un mouvement culturel qui auront profondément marqué le XXème siècle.

Il y a cent ans, donc, en avril 1919, l’architecte Walter Gropius publiait le manifeste et programme du Bauhaus d’état de Weimar, premier acte officiel de naissance de la célèbre école et du mouvement qui transformèrent l’architecture, le design, les arts appliqués et plus généralement l’art du 20ème siècle.

L’école fondée à Weimar par Gropius réunissait ainsi dans un même lieu un institut supérieur des beaux-arts et une école d’art appliqué, avec une nouvelle section consacrée à l’architecture. Le Bauhaus était destiné à former les architectes du futur, des professionnels aux compétences techniques, artistiques et artisanales pointues, et qui pourraient répondre en tous points aux besoins des nouveaux citoyens.

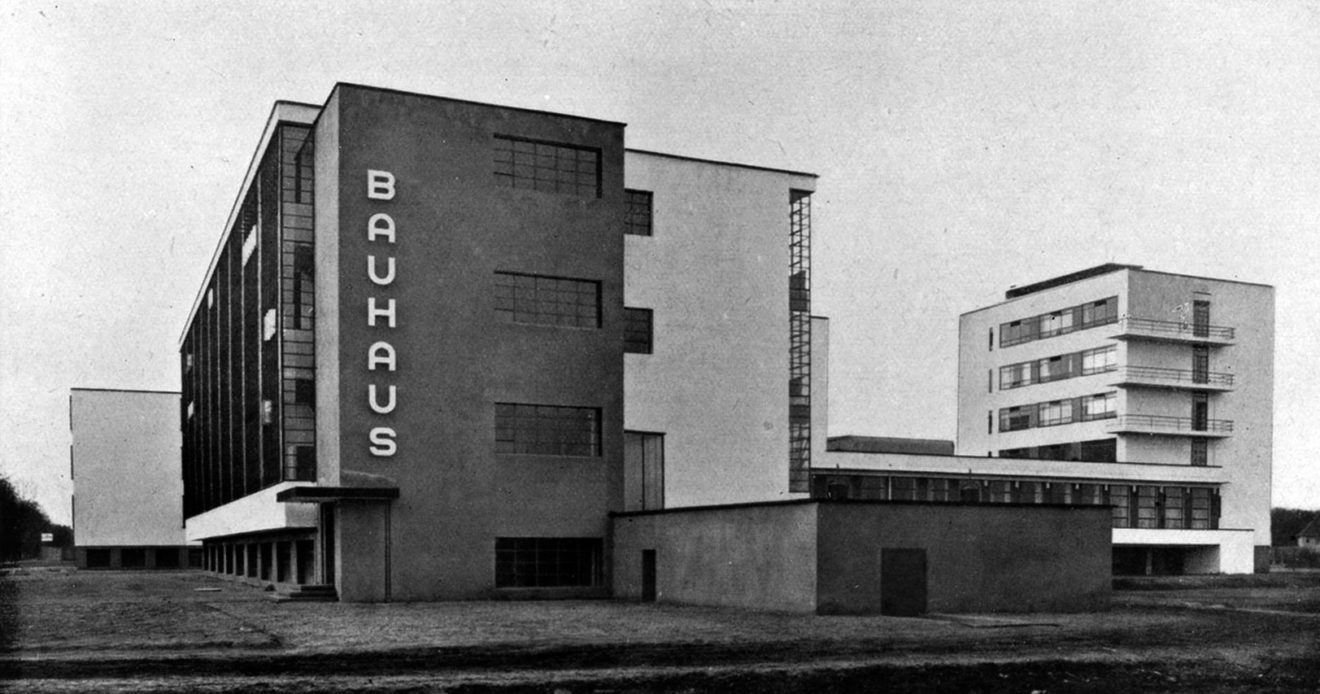

Dès 1925, l’école emménagea à Dessau, dans l’édifice devenu célèbre, conçu par Gropius comme véritable manifeste du mouvement rationaliste de ces années. Gropius fut remplacé à la direction de l’école de Dessau par Hannes Meyer, auquel succéda Ludwig Mies van der Rohe, jusqu’à la fermeture définitive du Bauhaus par les nazis en 1933.

Paradoxalement, c’est précisément la fermeture de l’école, entraînant la dissémination de ses enseignants un peu partout dans le monde, qui permit la diffusion la plus large possible des idées et des expériences mûries au sein du Bauhaus. A commencer par Mies van der Rohe et Gropius eux-mêmes qui perpétuèrent l’enseignement des préceptes du mouvement, respectivement à l’ITT de Chicago et à l’Harvard University.

Du 16 au 24 janvier, le festival d’ouverture à l’Akademie der Künste de Berlin marquait le début des commémorations qui se poursuivront dans toute l’Allemagne durant cette année 2019, afin de célébrer le centenaire de la fondation du Bauhaus. Un programme riche en événements en tous genres, entre expositions, concerts, installations éphémères, théâtre, danse, cinéma, ainsi que des ateliers et bien d’autres performances artistiques, pour faire revivre l’esprit du Bauhaus dans la tradition de ses grands maîtres, d’Oskar Schlemmer à Wassily Kandinsky, en passant par László Moholy-Nagy ou Paul Klee.

La directrice artistique du festival, Bettina Wagner-Bergelt, s’est d’ailleurs largement inspirée de la « Bauhaus Week » de 1923 et des fêtes du Bauhaus afin de recréer l’atmosphère d’expérimentation et de recherche, d’apprentissage et d’enseignement, qui la caractérisait, l’objectif étant de fournir une relecture contemporaine de ces événements ; un véritable Bauhaus du 21ème siècle…

Pour preuve, l’installation de réalité virtuelle « Das Totale Tanz Theater » est bien contemporaine… Réalisée par l’Interactive Media Foundation et le chorégraphe Richard Siegal, en association avec le studio de design digital Artificial Rome, elle transporte les visiteurs sur une scène virtuelle et explore à travers la danse le rapport entre l’homme et la machine, thème central du festival d’ouverture.

Nombreux sont aussi les événements dédiés à l’architecture et au design qui se succéderont dans différentes villes d’Allemagne, pour célébrer le centenaire du Bauhaus. Vous pourrez notamment découvrir les sites historiques du mouvement à Weimar et Dessau, classés au Patrimoine de l’UNESCO depuis 1996. Et parmi ces événements, « Bauhaus Imaginistaest », le projet international qui vise à analyser l’influence du Bauhaus sur le monde contemporain et à se concentrer notamment sur les rapports qu’il entretint avec des écoles et des mouvements hors d’Europe. Le projet itinérant constitué de quatre expositions a démarré en 2018 au Japon. Depuis, il a traversé la Chine, la Russie et le Brésil et se conclura à Berlin en mars 2019.

Cette année sera donc marquée au sceau du Bauhaus… Parmi les nombreux documentaires qui lui sont récemment consacrés, nous en avons sélectionné un, « Bauhaus : An History of Modern Architecture », qui nous semblait mettre en lumière ce qui rendait ce mouvement si particulier, et peut-être expliquer pourquoi il aura à ce point marqué le 20ème siècle.

[youtube id= »b8oJ1InlVuM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]