Bill Pullman, le saxophoniste du film « Lost Highway » est seul chez lui. Il semble perdu. On sonne à la porte. Il se lève du canapé où il était assis et va appuyer sur le bouton de l’interphone pour écouter inquiet la personne qui est dehors décliner son identité. Un petit silence, puis une voix rocailleuse prononce cette fameuse phrase énigmatique : « Dick Laurent is dead ». Bien plus tard, nous apprendrons dans une scène alternative qui était l’homme mystérieux à l’interphone qui prononça la fameuse formule. Il s’agissait du personnage de Bill Pullman lui-même…

Avec un univers (parallèle) si singulier, David Lynch nous a toujours proposé au travers de ses différents films, et ainsi jeté ou caché ci et là, des clés et des codes à déchiffrer. Os à ronger pour certains, qui n’y ont vu que de la fumisterie et de la poudre aux yeux. D’autres encore, criant au génie, se sont goinfrés de la moindre miette sans réfléchir pour autant à toutes ces images, toutes ces sensations, proposées par l’homme aux chemises de popeline blanches. Mais beaucoup n’y ont aussi vu qu’une pose, un ton et une démarche chic et snob. Une façon de se différencier du tout un chacun. Car l’art, c’est aussi cela, subjectif… Et les cochons sont omnivores.

Tout d’abord, on peut essayer malgré tout de séparer la filmographie de David Lynch en deux blocs ou deux sortes de films, malgré leurs contours flous, poreux. D’un côté, retenir la logique interne de certains titres et leur homogénéité (« Elephant Man », « Dune », « The True Story », voire même encore « Blue Velvet »). Des histoires racontées, compréhensibles, avec un début, un milieu et une fin, dans lesquelles les personnages actionnent des leviers narratifs classiques. Puis il y a l’autre catégorie et ces films qui eux-mêmes sont scindés en deux groupes distincts (« Mulholland Drive », « Twin Peaks: Fire Walk with Me », « Sailor et Lula », « Inland Empire »…). Films dichotomiques qui vont apporter à chaque fois leur propre petite révolution au sein même du récit et de son intrigue en cours.

Ou soit encore sur une base scénaristique solide et verrouillée, avec des personnages ayant des buts précis et évoluant dans des univers concrets… Au début… Car bien-sûr, un glissement se produit toujours. Quelque chose intervient. Une situation inimaginable, qui échappe à tout contrôle, toute logique et qui de toute façon plongera les protagonistes dans l’impensable. Une remise à zéro de toutes leurs certitudes. On peut même déjà à ce stade parler de récits initiatiques semés d’embûches, de périls ou d’épreuves. Certains s’en sortiront, grandis, nouveaux, transformés et puis d’autres ayant échoué concluront le voyage par une mort certaine et définitive.

Le film « Lost Highway » est celui qui clairement sert de chaînon manquant entre ces deux tendances. La fusion entre une forme schizophrénique et irrationnelle qu’affectionne l’auteur d’Eraserhead, avec des situations généralement perçues d’abord comme concrètes et banales. Lynch crée une passerelle. Ces fils invisibles qui sont ceux d’une toile d’araignée gigantesque.

[youtube id= »yWTOpmDINPI » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Mais encore faut-il vouloir essayer aussi d’ériger une nomenclature à la filmographie de Lynch… Si l’on veut jouer ainsi aux archivistes, ne groupons pas alors tous les films par dates comme pour une filmographie classique, en essayant ainsi d’y voir les évolutions plastiques et intellectuelles du réalisateur, mais optons plutôt pour un point de vue musical, comme nous le ferions pour des œuvres de compositeurs. Concerto, symphonie, trio, musique de chambre…

« Lost Highway » propose une première partie où un couple s’enfonce petit à petit dans ce qui pourrait être à première vue un thriller psychologique sophistiqué. Très vite, ce qui tenait encore comme repère tangible s’estompe pour céder peu à peu la place à un plus grand mystère encore, opaque et cauchemardesque. Intervient alors la fameuse rupture de ton, abrupte comme celle que l’on rencontre dans les rêves. Une deuxième partie de film qui prend ensuite le dessus et impose sa réalité des faits. Une relecture de ce que l’on a déjà vécu, mais inversée, incurvée.

Pour « Lost Highway », David Lynch a recours, non sans un certain sens de l’humour, à la citation, en invoquant Alfred Hitchcock dans son univers Escherien. Brian De Palma, le réalisateur de « Pulsions » et « Body Double », fut sans doute le premier à phagocyter des figures ultra-iconiques du réalisateur de « Vertigo » en se servant de ses plus grands classiques comme d’une matrice, d’un sac à malice dont il pouvait indéfiniment tirer profit pour asseoir ses intentions plastiques et narratives.

Pour De Palma, les possibilités sont infinies, telles des mises en abyme à répétition. Toutes ces références hitchcockiennes lui ont du reste permis de proposer une relecture libidinale exacerbée et décomplexée, tirée d’un univers 50-60’s plus corseté par les affres de la censure de l’époque, mais qui pour Hitchcock lui-même permettait aussi d’inventer de nouvelles formes et faire passer ses propres fantasmes.

Brian De Palma, à l’instar d’un autre grand cinéphile, avant d’être un grand cinéaste, Martin Scorcese, a donc tout au long de sa filmographie joué avec le cinéma comme vaste champ de mémoire collective sur l’histoire de ce médium. De la forme sans cesse retravaillée, mais dont la base resterait la même : un socle inaltérable. Le cinéma de Brian De Palma est cérébral et intellectualise beaucoup les figures empruntées.

Il n’en est rien pour Lynch qui fait du cinéma sur des bases mouvantes et dont les références et emprunts sont utilisés à d’autres fins. On est dans le ressenti et notre cerveau n’est pas sollicité pour trouver différentes grilles de lectures. On se prend de plein fouet des sons et des images qui sont comme des projections mentales débarrassées de toute teneur analytique. C’est à chaque fois une pure expérience sensorielle auquel nous convie David Lynch.

Pour revenir sur les codes de la « blonde » et de la métaphore sexuelle qui est toujours présente chez De Palma, elle sera en revanche plus diffuse chez Lynch, moins frontale et plus équivoque. Si David Lynch a en effet utilisé la figure ultra référencée de la blonde dans le cinéma Hollywoodien, c’est pour mieux jouer avec et amener le spectateur cinéphile jusqu’à des zones encore plus marécageuses que sa simple libido. La blonde comme symbole de la vamp, la femme fatale ou la garce, pivot central des récits de film noir.

Il y a l’équivalent en brune devenant alors le pendant alternatif, la possibilité pour d’infinies autres pistes, brouillant les repaires. « Vertigo » donc, film qui n’en finit pas de se décliner, de se faire malaxer, retourner, découper et servir d’inaltérable chambre noire, est bien aujourd’hui devenu le prototype même de fantasme de cinéma méta. Se servir de cet artifice en caressant dans le sens du poil le cinéphile adepte des citations, pour mieux le ferrer et le catapulter ailleurs. Reflet, miroir et glace sans tain, car derrière, c’est David Lynch qui en fait nous observe.

[youtube id= »Z5jvQwwHQNY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Et c’est d’ailleurs avec « Mulholland Drive » qu’il pousse plus loin encore l’idée de se servir de cette image que renvoie Hollywood pour bâtir son film. Le miroir aux alouettes. Le rêve Hollywoodien passé par le prisme Lynchien et cela devient un cauchemar soyeux et étouffant. Si l’on rajoute enfin « Inland Empire », dans lequel son personnage principal joué par Laura Dern évolue une fois de plus dans le milieu du cinéma, nous avons sans doute là une trilogie sur la thématique du dédoublement, du cinéma et de ses acteurs vue par David Lynch, la folie qui rôde jamais très loin du glamour, derrière le fard et les sourires figés. Les Freaks…

Toute l’industrie du cinéma vue comme une entité monstrueuse qui dévore tous ceux qui s’en seraient approchés trop près. Il est vrai qu’Hollywood est en soi un formidable objet de fascination comme de répulsion et que David Lynch n’est pas le premier ni le dernier à avoir tenté de s’en exorciser. Bien avant lui, Billy Wilder avec « Sunset Boulevard », Brian De Palma donc et plus récemment encore David Cronenberg et son « Maps To The Stars ».

C’est sûrement aussi là le point commun entre tous les films de David Lynch, et cette manière qu’il a de concevoir une forme de récit tout en détails précis (qualité de la photographie, du jeu des acteurs, maîtrise totale du cadre, de la mise en scène, de l’utilisation de la musique – ensorcelant Angelo Badalamenti – du montage, surtout des bruitages et de son ambiance sonore). Oui, comme une pensée sur chaque chose, sur chaque objet, comme dans les rêves où certains éléments vont être mis en exergue plus que d’autres, que la netteté se fera sur un contour, l’arrête, tel côté plutôt qu’un autre… Cinéma du ressenti, de l’intuition, du sensitif.

On ne comprend sans doute pas tout de suite les agissements et les significations de l’intrigue, même parfois pas du tout, et pourtant tout nous semble familier. A quoi bon essayer de comprendre et pourquoi comprendre, d’ailleurs ? C’est l’exact principe du fonctionnement de nos rêves ou de nos cauchemars. On est très souvent spectateur impuissant. Alors, on essaye de se raccrocher à des éléments que l’on tentera ensuite de déchiffrer et d’analyser, voulant ainsi les replacer dans notre propre réalité.

Dans la série télévisée « Twin Peaks », l’agent Dale Cooper nous parlait de chamanisme, de science des rêves et il prétendait que par cet angle, il allait sans doute pouvoir résoudre l’énigme, à savoir le meurtre de Laura Palmer. Ce n’était pas là juste une astuce narrative. Car il est évident que cette question obsède David Lynch depuis toujours. Il veut comprendre pourquoi nous devons mourir… Et plus que de laisser une empreinte culturelle ici bas, le réalisateur se sert avant tout de ce médium qu’est le cinéma pour tenter de découvrir lui-même cette petite porte qu’il a apparemment dans son cerveau et qui donne sur l’indicible.

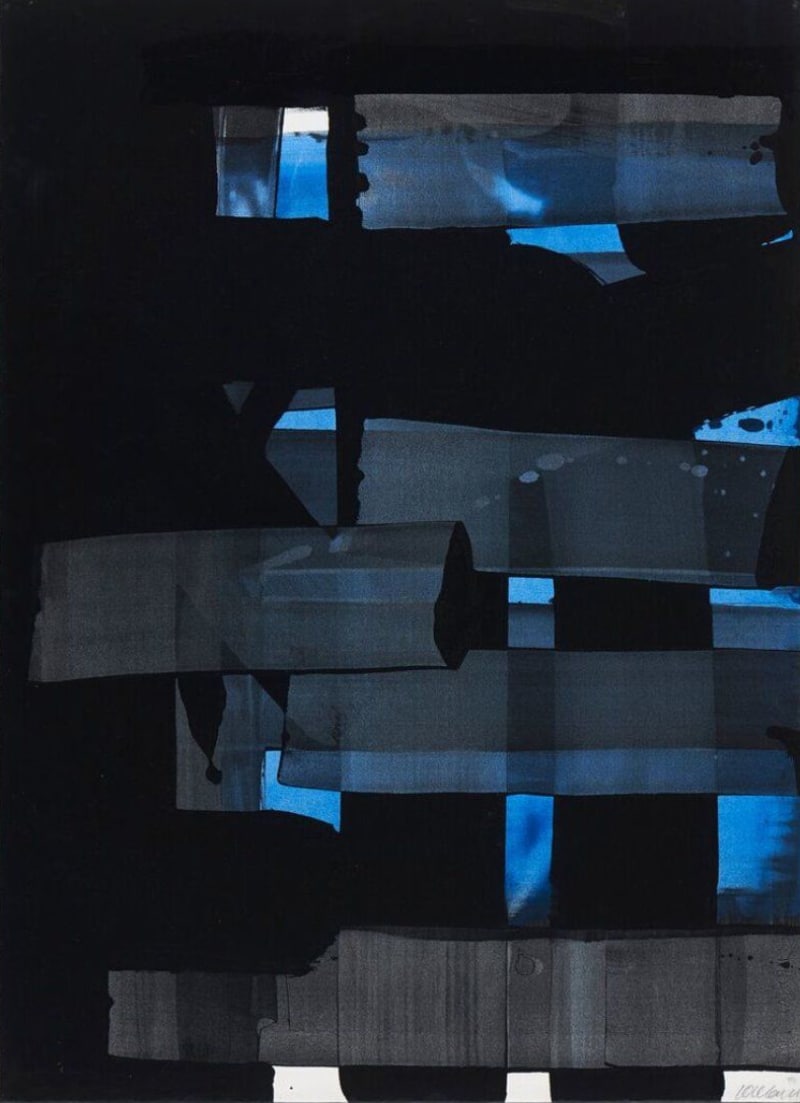

Chacun de ses films est donc une proposition, une invitation à voyager dans son subconscient et par conséquent dans le nôtre. Il est sûrement l’un des seuls artistes qui peut avoir accès comme Alice à ce pays aussi merveilleux que dangereux et en rapporter des visions aussi magnifiques, terrifiantes et si définies. Evidemment, en terme de renouveau artistique, de renouvellement cinématographique, Lynch a fait le tour de la question depuis longtemps et ne crée plus maintenant que de la forme (superbe au demeurant). Tous ses films sont des remakes des précédents et il joue avec nous en s’auto-citant. Mais c’est avec de la musique, des expositions, des installations, qu’il continue à laisser entrevoir ce que son cerveau cache sous ses tapis.

« Dick Laurent is dead ? ».

Non, pas encore…

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour aller plus loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Dévoreur Hubertouzot

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images