[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…

Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.

Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.

Sorti en 1979, le tube « Rapper’s Delight » de Sugarhill Gang fut le premier tube de l’histoire du rap. Alors coup de génie ou imposture ? Peut-être un peu des deux, mon capitaine…

C’est à eux que le hip-hop doit son immense popularité aujourd’hui. Bien avant que Jay-Z, Snoop Dogg et Kanye West ne débarquent dans nos vies… Et quand, il y a quarante ans, en 1979, ils ont eu la brillante idée d’enregistrer le morceau « Rapper’s Delight », le premier succès rap de l’histoire, The Sugarhill Gang ne se doutait pas une seule seconde qu’il allait propulser le hip-hop, alors un mouvement éphémère local, au rang de phénomène culturel mondial. « J’aurais jamais cru que ça prendrait de telles proportions. À l’époque, on nous décourageait de faire du hip-hop, personne ne respectait ça », explique à l’Agence France-Presse Grandmaster Caz. Ce pionnier est l’un des co-auteurs de « Rapper’s Delight », même s’il n’a jamais été officiellement crédité pour ses paroles.

Sorti en 1979, ce morceau s’est inscrit dans l’histoire comme le premier tube de rap, permettant au monde entier de découvrir un genre musical nouveau. Surtout, il a permis de graver dans le vinyle cette musique née dans les « block parties » du quartier new-yorkais du South Bronx. « Avoir enregistré en studio est la chose la plus intelligente qu’on pouvait faire pour le hip-hop », se remémore pour l’Agence France-Presse Master Gee, l’un des trois rappeurs de The Sugarhill Gang, interviewé au cours de l’inauguration d’un musée à Washington en janvier. « Commercialement, on était les premiers. C’est comme si on avait marché sur la Lune », explique le rappeur, âgé aujourd’hui de 57 ans.

Tout commence le 6 mars 1979, dans un loft de Manhattan…

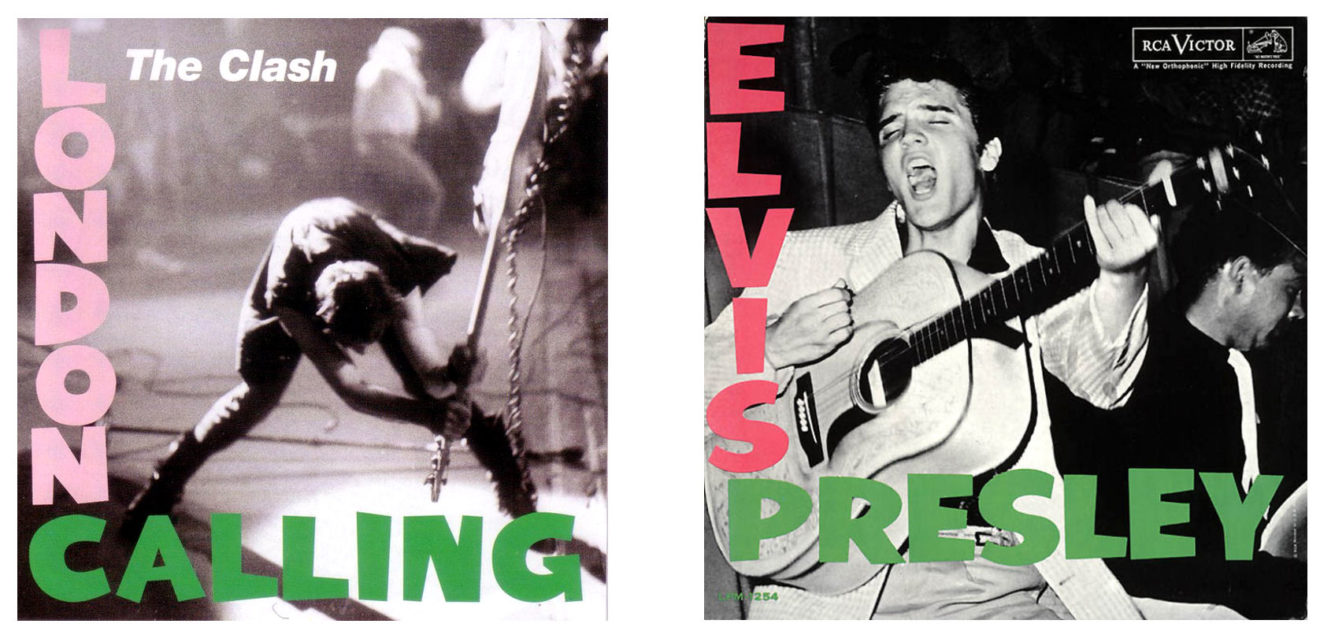

Le soir de son anniversaire, Sylvia Robinson, chanteuse et productrice noire américaine de R’n’B, découvre une musique dont elle ignorait jusqu’à l’existence : le Rap. A cette époque, l’Amérique danse sur les tubes disco de Donna Summer et le Royaume-Uni ne jure que par le « Post Punk » de Police, The Clash ou The Cure. Les rappeurs, eux, se produisent depuis une décennie sur les trottoirs du Bronx et de Harlem, mais personne n’a encore songé à capturer leurs sons. En vingt-quatre heures, flairant le gros coup, Sylvia va monter son label, Sugar Hill Records, et réunir dans un studio trois rappeurs inconnus. Le groupe, baptisé « The Sugarhill Gang », enregistre sur-le-champ une chanson, « Rapper’s Delight », qui deviendra le plus grand tube de l’histoire du rap (15 millions de singles vendus en quinze ans) et lancera cette musique dans le monde entier.

Retour sur cette nuit de mars 1979 où Sylvia reçoit « un coup de poing en pleine figure ». Ce soir-là, les DJ font scratcher sur les platines les riffs de James Brown. Portés par ces tempos endiablés, des rappeurs prennent tour à tour le micro, improvisant des joutes verbales saccadées. « Ils ont créé l’ambiance extatique d’un choeur de gospel, raconte-t-elle, mais leurs rythmes étaient imprégnés de groove, de blues et de jazz. La foule répondait, chantant aussi énergiquement qu’elle dansait sur le beat ». En rentrant chez elle, Sylvia compose un morceau dont la mélodie, simple mais poignante, s’appuie sur la ligne de basse du célèbre « Good Times » de Chic. Reste à trouver des interprètes…

Mais Sylvia ne connaît aucun rappeur…

« A l’époque, j’avais 16 ans, se rappelle son fils, Joe Robinson. Je connaissais une pizzeria où travaillait un certain Big Bank Hank, 21 ans, pizzaiolo le jour, rappeur la nuit. J’ai immédiatement emmené ma mère l’auditionner ». Enthousiaste, Big Bank chasse ses clients, ferme sa devanture et commence à rapper dans la voiture de Sylvia. Sur le trottoir, Master Gee, 16 ans, les entend et se lance dans un duel vocal avec Big Bank. Sur ce débarque un troisième rappeur, Wonder Mike, 21 ans. La productrice les conduit dans un studio et recrute six musiciens supplémentaires. Les neuf ne s’étaient jamais rencontrés avant. Le temps d’écouter la composition de Sylvia, et Master Gee attaque : « I said a hip hop the hippie the hippie to the hip hip hop, a you don’t stop… ». Wonder Mike prend le relais : « See, I am Wonder Mike and I like to say hello: to the Black, to the White, the Red and the Brown… ». Les autres enchaînent. Une seule prise suffit : quinze minutes de rap improvisé jusqu’à l’épuisement sur une musique Funky.

Une semaine plus tard, le single fait un carton. « Tout le monde se demandait d’où venait cette musique étrange : une suite d’onomatopées, de flashs sonores et de mots destinés à frapper l’auditeur », se remémore Joe, qui, depuis 1985, est devenu un membre du groupe. Le public était envoûté et les mots « Rap » et « Hip-Hop » ont envahi le circuit commercial. « Rapper’s Delight » devient ainsi l’hymne du Rap et déferle sur les pistes de danse.

Toutefois, son accueil dans les milieux du Bronx est moins chaleureux : un soir, un DJ de New York passe le tube dans un club et se retrouve avec un pistolet pointé sur la tempe. « Je te fais exploser la cervelle si tu ne jettes pas cette merde à la poubelle ! », menace ce puriste de la vieille école. Pour lui, Sugarhill Gang ne représente pas l’esprit des pionniers et diffuse des rimes sans contenu. Bambaataa ira jusqu’à dire que cette formation de Noirs se prostitue en imitant les niaiseries des Blancs. Et pourtant, un an après la sortie de ce tube, la première émission radiophonique de rap, « Mr Magic’s Rap Attack », annonce au monde l’arrivée d’un nouveau courant musical…

D’une musique pour draguer les filles…

« Rapper’s Delight » s’est donc vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde et a même eu l’honneur d’être introduit en 2011 à la très prestigieuse Bibliothèque du Congrès à Washington. C’est à quelques minutes de là que s’est ouvert début 2019 un musée éphémère du Hip-Hop, où étaient exposés plusieurs centaines de micros dédicacés, disques de platines, produits dérivés, posters… La parfaite représentation de quarante ans d’histoire, dont les trois acolytes Hen Dogg (décédé depuis), Wonder Mike et Master Gee sont à l’origine. Loin de lui, pourtant, l’idée de marquer la musique quand Master Gee se met derrière un micro à la fin des années 1970. « Je voulais juste avoir un rencard avec une fille ! » rigole-t-il. « J’étais au lycée, je rappais à des fêtes de mon quartier. Je voulais juste me décrire pour m’assurer que les gens sachent qui j’étais ».

À l’époque, le Hip-Hop est une culture balbutiante dont le Rap est l’expression musicale et qui tourne autour de quatre éléments : la danse, le graffiti, le « MCing » (la manière de rapper) et le « DJing » (la maîtrise des platines). Pour enregistrer « Rapper’s Delight », The Sugarhill Gang se paie donc le luxe de reprendre la célèbre ligne de basse de « Good Times », le tube du groupe de disco Chic, également utilisée en 1980 par Queen dans « Another One Bites the Dust ». « Avant de rapper, j’étais un DJ et le disco était à la mode à l’époque. Il y avait le funk avec des artistes comme Parliament-Funkadelic, Nile Rodgers… On prenait des éléments dans toutes les musiques autour de nous », explique Master Gee.

… à l’émergence d’un rap « conscient »

À ses débuts, le rap est festif et aborde des thèmes légers, comme la fête, la drague et l’amour de cette musique, médium utilisé par une minorité noire et discriminée pour s’exprimer. « C’était une libération, un nouveau moyen marrant de s’exprimer », rembobine Grandmaster Caz, qui, du haut de ses 57 ans, continue d’arborer avec fierté ses chaînes « bling-bling ». Au musée de Washington, Grandmaster Caz et The Sugarhill Gang se sont produits pour un concert « old school » avec un autre précurseur du genre : Melle Mel. Ce dernier faisait partie du groupe Grandmaster Flash and the Furious Five, qui en 1982 a sorti une autre pierre angulaire du rap : « The Message ».

Ce morceau est le premier à avoir décrit avec réalisme la vie et la pauvreté dans les ghettos. Un style « conscient » qui a profondément marqué cette musique, souvent vue, notamment en France, comme le moyen d’expression des sans-voix. Et encore une fois, la révolution est arrivée par accident. « Je voulais juste faire quelque chose de différent, pour me démarquer des textes de base », se rappelle Melle Mel, âgé également de 57 ans. « Il s’est avéré que c’était du rap conscient, mais je voulais juste changer de style ». Si Melle Mel estime maintenant que leur chanson est « la plus importante de l’histoire du rap », le pari était loin d’être gagné lors de son enregistrement.

« Personne n’y croyait vraiment. Je ne pensais pas que ça allait être un succès populaire, parce que c’était un morceau sérieux. Le hip-hop était une manière de s’échapper. Les gens voulaient s’amuser. »

La recette a pourtant pris : grâce à ce tube, les membres du groupe sont devenus les premiers artistes Rap à être introduits au Rock and Roll Hall of Fame, panthéon du rock et de la musique populaire américaine, en 2007. « Cela a permis de mettre notre musique au niveau où elle devait être : aux côtés de tous les autres grands genres », ajoute Melle Mel. Et même si les nouveaux artistes du moment ne connaissent pas forcément leur nom et leurs tubes, les pionniers restent confiants quant à l’évolution du Rap. « On n’arrête pas ce qui est inéluctable et on ne tue pas ce qui est immortel. C’est ça le hip-hop », sourit Master Gee.

[arve url= »https://vimeo.com/157887069″ align= »center » title= »The Sugarhill Gang : « Rapper’s Delight » (1979) » maxwidth= »891″ /]

[arve url= »https://vimeo.com/182059976″ align= »center » title= »Sugarhill Gang Interview (2016) » maxwidth= »900″ /]

Sources : Le Point / L’Express / Télérama