Deuxième partie : Drogue, Blues & Repentir

Comme pour toute descente sur l’autre versant d’une montagne, elle s’avère souvent bien plus périlleuse que la montée. L’important, c’est d’essayer de défier la gravité et savoir toujours se relever pour continuer…

Alors devoir enchaîner après un album comme « Violator », c’était là pour Depeche Mode une gageure quasi-homérique. Un peu comme les Beatles après leur album « Revolver », qui transformeront pourtant l’essai avec « Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band », ou encore Bowie, qui après « The Man who Sold The World » propose dans la foulée « Hunky Dory ». En effet, peu d’artistes et de groupes ont su ainsi maintenir cette maîtrise sur le même fil et faire durer cet état de grâce. Depeche Mode vont eux aussi y parvenir, mais dans la douleur et l’affliction. Cela tombe bien car ce sera d’ailleurs le thème de leur prochain album…

Car Dave Gahan se gave d’héroïne et il a perdu beaucoup de poids. Son apparence tient désormais plus de la rockstar maudite, aux cheveux longs et sales et à l’Eyeliner dégoulinant. Quant aux autres membres du groupe, ils vont devoir prendre sur eux… Tout ce beau monde s’envole donc pour l’Espagne, pour l’enregistrement de ce nouvel opus. Même producteur que pour le précédent, avec Alan Wilder de nouveau aux manettes du projet. Les sessions sont longues et douloureuses. On se demande d’ailleurs ce qui va bien pouvoir sortir au terme de cet accouchement aux forceps…

« Songs for Faith and Devotion » paraît en 1993, soit trois années après « Violator ». C’est d’ailleurs à partir de ce nouvel album que les sorties des prochains disques vont commencer à s’espacer de plus en plus, sur fonds de peine, de difficultés, et probablement d’une certaine lassitude. Mais contre toute attente, ce qui va nous être proposé tient en fait tout simplement du miracle.

Car « Songs for Faith and Devotion » est certainement le dernier grand album de Depeche Mode. Comme une sorte de pendant à « Violator », mais plus sombre encore, plus organique, plus rock, et la voix de Gahan est cette fois-ci déchirante, bouleversante. La présence des guitares est toujours plus prégnante, quand d’autres instruments à cordes viennent enluminer la production. Elégiaque, intense, puissant et sauvage, ce huitième album va tout comme « Black Celebration » d’abord diviser, pour mieux rentrer dans l’inconscient et devenir définitif.

Dix morceaux, parmi lesquels, dans l’ordre d’écoute, « I Feel You », ritournelle en rock fiévreux qui ouvre le bal, « Walking In My Shoes » et son intro qui hérisse le poil, « Mercy In You » qui aurait pu figurer sur « Violator » tant elle est cabossée, « In Your Room », sublimissime transe, empoisonnée et désespérée, qui évoque la dépendance à l’héroïne, « Rush » qui aurait pu servir d’influence à Tricky et son futur univers vénéneux, et enfin « One Caress », magnifique chanson habillée uniquement de violons et violoncelles, chantée par Martin L. Gore.

Les quatre morceaux restants, même s’ils sont légèrement en dessous des six autres, demeurent malgré tout de belle facture. Le néo-gospel fait d’ailleurs son grand retour, avec « Condemnation » et « Get Right With Me ». Et l’ambiance rock générale plus soulignée encore qu’à l’accoutumée marque un virage pour le groupe, en se fondant assez naturellement dans leur univers.

[youtube id= »iTKJ_itifQg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

La tournée mondiale qui va suivre la sortie de « Songs for Faith and Devotion » ne va pas arranger les rapports entre les membres du groupe. Alan Wilder ne supporte plus l’ambiance délétère et les frasques de Dave Gahan, qui sombre chaque jour un peu plus. Dealers, overdoses et crises d’un chanteur toujours plus difficiles à gérer sont au menu de ce tour du monde.

Pourtant, paradoxalement, cette tournée offre probablement les plus beaux concerts que le groupe ait pu donner, avec des versions incroyables des nouveaux morceaux comme des plus anciens. Dave Gahan apparaît sur scène, tour à tour tel un christ déchiré, un ange maléfique ou une totale rockstar ayant vécu plusieurs vies. Tout cela apporte finalement de la densité et du fond supplémentaire et vu de l’extérieur, Depeche Mode reste un groupe unique, avec des concerts indissociables des albums. Le temps des petits minets à la coiffure en brosse s’activant sagement derrière des claviers semble bien loin, comme dans une autre vie.

Mais hélas, c’est décidé, irrévocable, Wilder jette l’éponge en 1995 et abandonne le groupe à ses errances. Depeche Mode et ses fidèles ne s’en rendent peut-être pas encore compte, mais ils vont bientôt devenir orphelins…

[youtube id= »8Sqv2mPG03I » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Il faut attendre encore quatre longues années depuis la sortie de « Songs for Faith and Devotion » avant d’avoir de nouveau des nouvelles de Depeche Mode, qui désormais ne roule plus qu’à trois. Après moultes remises en question, cures de désintoxication, overdoses et divers comas, les trois rescapés semble avoir cette fois-ci abandonné l’idée de continuer. Dans ces conditions, il paraît peu probable de pouvoir créer de nouveau.

Ce n’est un secret pour personne mais Andrew Fletcher n’a jamais vraiment été d’un grand apport créatif à la bonne marche du groupe. Et même durant les concerts, il semble faire de la figuration, en tapotant sur un clavier qui n’est peut-être même pas branché… C’est donc Martin L. Gore qui doit reprendre les choses en main après le douloureux départ de celui qui insuffla la respiration, l’âme et l’ADN de Depeche Mode. D’autant plus que pour l’instant, en ce qui concerne Dave Gahan, on ne peut pas dire que ça soit franchement la grande forme…

Mais alors que l’on y croyait plus, on apprend courant 1996 que les trois survivants sont de nouveau en studio. C’est donc une énorme gageure que représente ce mystérieux nouvel opus, même si Gore doit faire appel à des renforts pour comble le vide immense qui a résulté du départ de leur ancien acolyte Wilder. Et c’est finalement Tim Simenon, le producteur connu surtout sous le nom de Bomb The Bass, qui vient prêter main forte.

Et c’est ainsi en 1997 que sort le nouvel album de Depeche Mode, « ULTRA », attendu fébrilement par des fans qui restent malgré tout très perplexes quant à la capacité du groupe à rebondir. Pourtant, ce 9ème disque est loin de la catastrophe redoutée. Bien au contraire, il étonne dès la première écoute par son homogénéité. Alors, oui, bien-sûr, on va tout de même ressentir quelques subtiles prémices du fléchissement de l’inspiration du groupe.

Car « ULTRA » ne révolutionne rien, et ne se renouvelle pas davantage. Pour tout dire, cet album ne prend aucun risque. Le trio (ou duo, pour les mauvaises langues…) reste arc-bouté sur ses acquis, avec l’apport désormais acté des guitares et d’un son electro blues. Certes, la production est propre et la voix de Dave Gahan reste un gage de qualité. « Barrel Of A Gun », qui ouvre l’album et qui est également le 31ème single du groupe, sorti un peu avant le disque, vient démontrer que Depeche Mode est toujours dans la place, mais ne parvient cependant pas à surprendre. Le troisième titre, « Home », chanté par Gore, apporte un peu d’ampleur à ce nouvel édifice. « It’s No Good », gros tube en puissance, vient également assoir le savoir-faire du groupe, désormais sans Alan Wilder…

« Useless », morceau très rock et sous influence Radiohead, est le troisième single extrait du plus que convenable « ULTRA ». A tout cela, lorsque l’on enlève les trois titres uniquement instrumentaux et pas forcément très utiles à l’ensemble, il reste un album qui a du mal à reprendre sa respiration et qui essaie coûte que coûte de colmater les brèches. Mais pour un album transitoire, cela reste tout de même très correct.

[youtube id= »U2Kyu4XURaE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Il faudra ensuite de nouveau patienter pendant quatre ans, le temps que Gahan se sorte tant bien que mal de sa dépendance à l’héroïne, et que Gore se refasse lui aussi une santé musicale en retrouvant l’inspiration qui l’avait quelque peu quitté. Mais aussi quatre années nécessaires aux trois compères pour parvenir à faire définitivement le deuil d’Alan Wilder et se débarrasser en même temps de l’ancienne peau du groupe. Martin L. Gore rumine tout cela, décortique ce qui constitue ce son si particulier et cette magie qui caractérisent tant les six albums sortis sous l’ère Wilder, et que l’on n’a pas retrouvés sur « ULTRA », tout aussi respectable que pouvait être ce disque.

En 2001, sort donc « Exciter ». Nouveau millénaire et nouvelle direction. Gahan semble guérit. Il s’est coupé les cheveux. Le nouveau producteur sur ce projet n’est autre que Mark Bell, le cofondateur du duo LFO. On s’attend donc à un album puissant et un brin bourrin aux entournures. Eh bien non, en fait, c’est tout le contraire. Depeche Mode revient en douceur, par la petite porte, sans faire de bruit. le résultat est d’abord frustrant à la première écoute et puis le charme opère… Ou pas… Dans mon cas, il s’agit bien là d’un bain de jouvence que nous offrent les trois survivants de 1993.

Car « Exciter » est un disque pur, qui s’écoute d’une traite. Il offre bien-sûr ses habituels morceaux incontournables ; avec dès le premier track, « Dream On » et la voix de Dave Gahan, grave, directe, simple. La guitare est là, évidemment, et revient dans plusieurs morceaux de l’album, comme une signature. Il semblerait également que les Anglais aient laissé tomber le blues et les velléités rock. On a affaire à un album de régénération. Beaucoup sont déçus et frustrés, certes, mais si l’on parcourt attentivement la discographie du groupe, c’est une façon de mieux préparer l’auditoire à la suite des évènements.

Avec « Exciter », on revient donc aux fondamentaux. Les mélodies et les arrangements sont sophistiqués. Les sons sont organiques et on pourrait presque comparer cet album à celui de Björk, « Verspertine », avec comme seule différence que celui de l’Islandaise nous faisait sombrer dans un repos éternel fait de neige et de glace, tandis que le 10ème opus des Depeche Mode exprime plutôt la quiétude du soleil et une forme de chaleur régénératrice.

Mais pour consoler malgré tout les amateurs du bon gros son Depeche Mode, le morceau « I Feel Loved » et ses atours entremêlés de disco futuriste et d’électro noir luisant, chevauchés par la voix traînante et sublime de Dave Gahan, calmeront un peu les déceptions en tous genres. On reconnaît sur ce titre surtout la patte de Mark Bell…

[youtube id= »7dgrMSTalZ0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Sachant désormais qu’ils ne pourront plus délivrer comme auparavant un album pratiquement chaque année et qu’ils doivent prendre plus de temps pour se remettre en question et ne pas décevoir leur public, Gahan et Gore mettent entre parenthèses le groupe pour se pencher chacun de leur côté sur leurs propres albums solo. En 2003, ils sortent donc chacun leur album, tout ça malgré tout dans une atmosphère de profond respect mutuel ; « Paper Monsters » pour Gahan et « Conterfeit » pour Gore.

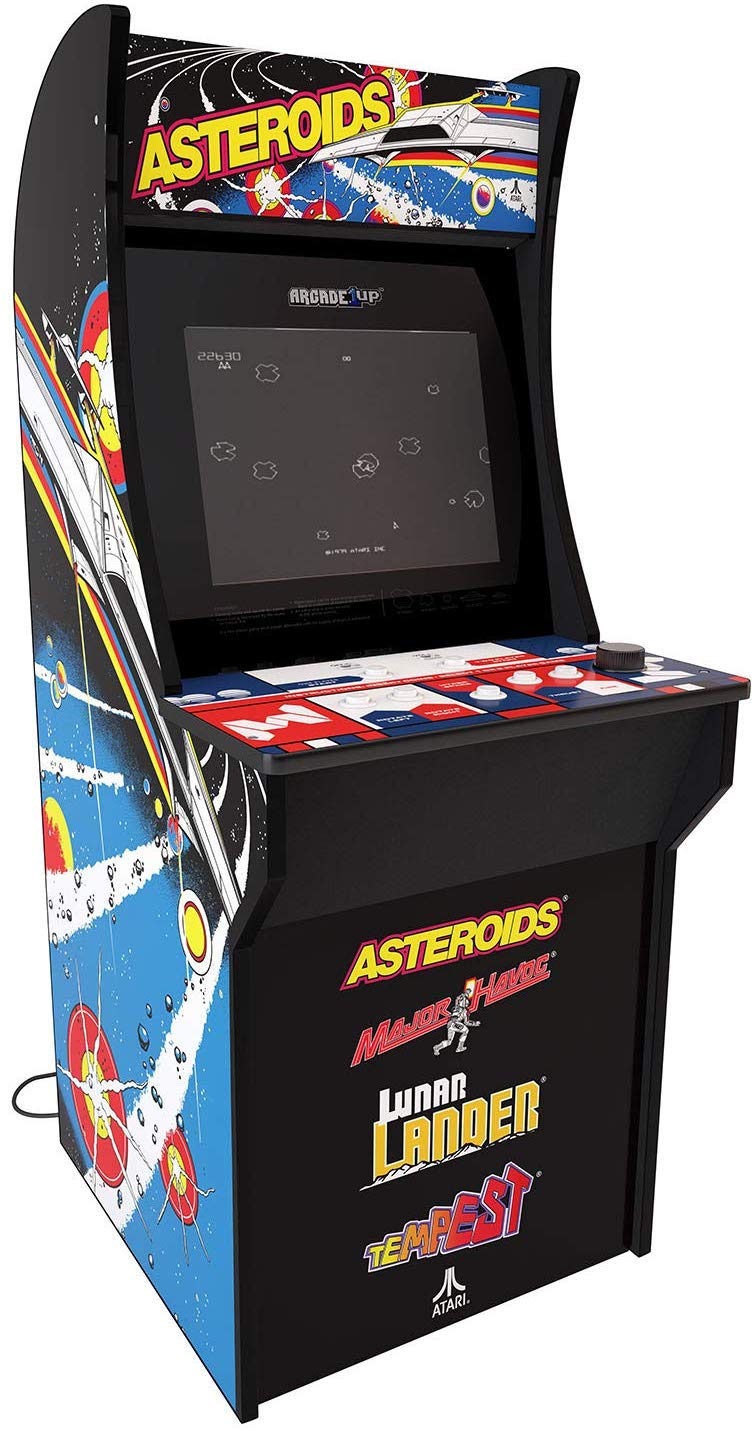

En 2004, six coffrets gris anthracite sont proposés aux fans hardcore du groupe, qui compilent tous les titres emblématiques depuis « Speak And Spell », sous différentes formes de remixes, maquettes ou divers titres inédits ; véritable mine d’or pour tous ceux qui sont constamment à la recherche du moindre son original de Depeche Mode, du genre de morceaux avec lesquels épater ses copains et les rendre verts de jalousie… Sobrement intitulées « DMBX », ces anthologies renferment de nombreuses pépites, inédits et curiosités oubliées.

L’année 2005 marquerait-elle le grand retour de Depeche Mode ? Là encore, rien n’empêcherait le trio de raccrocher. Ils ont connu la gloire, il ont gagné beaucoup d’argent et en gagneront encore des tonnes, avec ou sans nouvel album. Beaucoup d’autres, bien moins populaires qu’eux, auraient déjà arrêté ou n’auraient plus fait que des tournées et sorti un Best Of de temps à autre. Mais non, les trois comparses semblent avoir encore des choses à dire, ou plutôt à nous faire écouter… La recette est d’ailleurs assez simple et elle est gravée dans le marbre : désormais, tous les quatre ans, ils sortiront un nouvel album, suivi de la tournée de tous les stades de la planète. Bon…

En cette année 2005, donc, « Playing The Angel », la toute nouvelle livraison, pourrait faire penser de prime abord à un inventaire. Non pas qu’ils se caricaturent comme certains ont pu le laisser entendre, mais s’invitent dans leur propre univers en retravaillant la matière qui a fait leur succès et leur identité. Nous ne sommes pas ici dans la nouveauté ou le surprenant. Ce qui étonne plus, en revanche, c’est l’énergie de certains morceaux, véritables pièces combustibles faites de métal et de propane.

« Playing The Angel » est un disque qui alterne une partie énergique en montée, pour glisser ensuite de l’autre côté, sur un chemin plus sinueux et tourmenté et se clore sur un final résolument emprunt d’absolu et de noirceur.

Le premier morceau qui ouvre l’album, comme à l’accoutumée, se doit de donner le ton de l’ensemble. Et là, en l’occurence, c’est le titre « A Pain That Used To » qui donne le La. Un La puissant, carnassier, qui prend résolument ses distances avec « Exciter » et démontre avec brio que non, Gore ne connaitra jamais le syndrome de la page blanche. Ce premier titre est d’une inventivité folle, en juxtaposant puissance des sons bruts et douceur d’une guitare derrière. Très fort !

S’ensuivent les morceaux « John The Revelator », « Suffer Well », jusqu’à « Precious » ; autant dire un sans faute. Gore chante pour sa part deux chansons, mais ce ne sont pas les meilleures. Un peu dommage, d’ailleurs, car elles cassent le rythme de l’ensemble. Heureusement, il reste encore deux autres morceaux de bravoure, jusqu’au final somptueux. Ça peut sembler un peu bateau, mais Depeche Mode semblent toujours vouloir conclure leurs derniers titres d’album comme s’ils allaient mourir juste après l’enregistrement.

En tout cas, « Playing The Angel » s’écoute et se réécoute d’une seule traite, en donnant finalement l’impression que les trois survivants de Basildon n’en ont pas fini avec leur histoire. Loin de là, même. et nous voici amplement rassurés… La tournée internationale qui suit sera la plus grande de toute leur carrière, avec pas moins de 123 concerts donnés dans 33 pays visités. L’album est un très gros succès, notamment avec le single « Precious ».

[youtube id= »8yn3ViE6mhY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En 2006 paraît un nouveau Best Of intitulé… « Best Of »… Etre fan de Depeche Mode, c’est un peu comme avec Björk ou The Beatles. C’est se délecter de toutes leurs créations, bonnes ou mauvaises, puissantes ou plus faiblardes. C’est apprécier le moindre son qui émanerait de leurs âmes. Et pour le fan inconditionnel, le fait de posséder cette compilation, ce « Best Of », tient plus de l’objet qu’on ajoute à sa collection que de toute autre démarche. Dans le passé, le groupe s’était déjà fendu de compilations de ce genre, certes. Mais définitivement bien plus réussies que cette galette fadasse et inutile, hormis un inédit, « Martyr », qui s’oublie néanmoins juste après sa première écoute et le single « Strange Love », qui n’existait ni en version radio ni dans le clip de l’époque.

Ce qui frappe avant tout et qui heurte l’oreille du fidèle et consciencieux auditeur, c’est l’agencement des morceaux au fil de la tracklist, voire même le choix des morceaux. Comme si tous les standards, ainsi que d’autres titres plus confidentiels, avaient été notés sur de petits papiers jetés au fond d’un chapeau et sélectionnés après tirage au sort. Aucune cohérence… Tel le mode aléatoire d’un lecteur MP3, la sélection semble avoir été composée par un sourd, muet et de surcroît aveugle.

Il y avait pourtant matière à faire quelque chose de plus original, en utilisant tous les morceaux, pas forcément vus comme des tubes, mais qui auraient pu en revanche constituer des étapes symboliques ou des paliers dans l’ascension du groupe. Bref, avec ce « Best Of », nous avons plutôt affaire à un banal disque pour touristes. Ce qui nous rappelle au passage que Depeche Mode est devenu entretemps une grosse entreprise, une planche à billet implacable, entre bons et mauvais albums, remixes ou compilations discutables. Et nos Anglais se doivent d’occuper le terrain, coûte que coûte.

Dans son coin, Dave Gahan sort son deuxième album solo, « Hourglass ». Là encore, il faut être un fanatique aveugle et assujetti au magnétisme du chanteur pour apprécier ces poussives chansons portant des textes un peu nian-nian…

[youtube id= »_13HIbvIjnU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

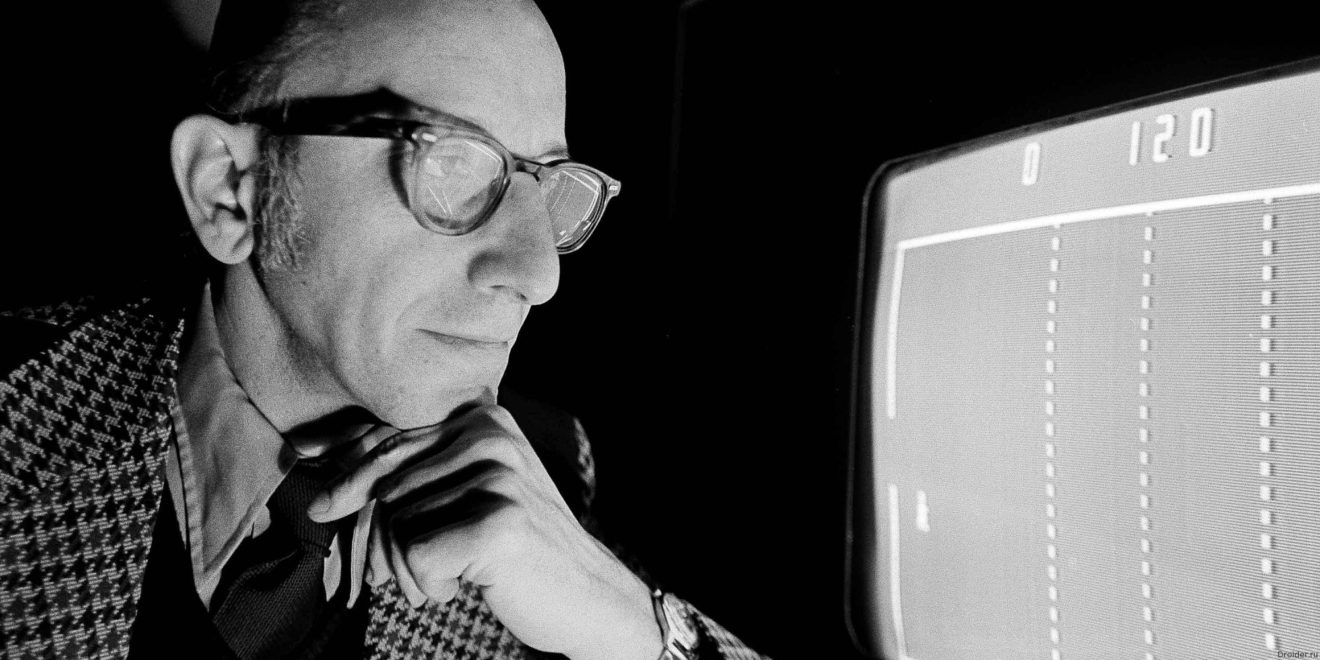

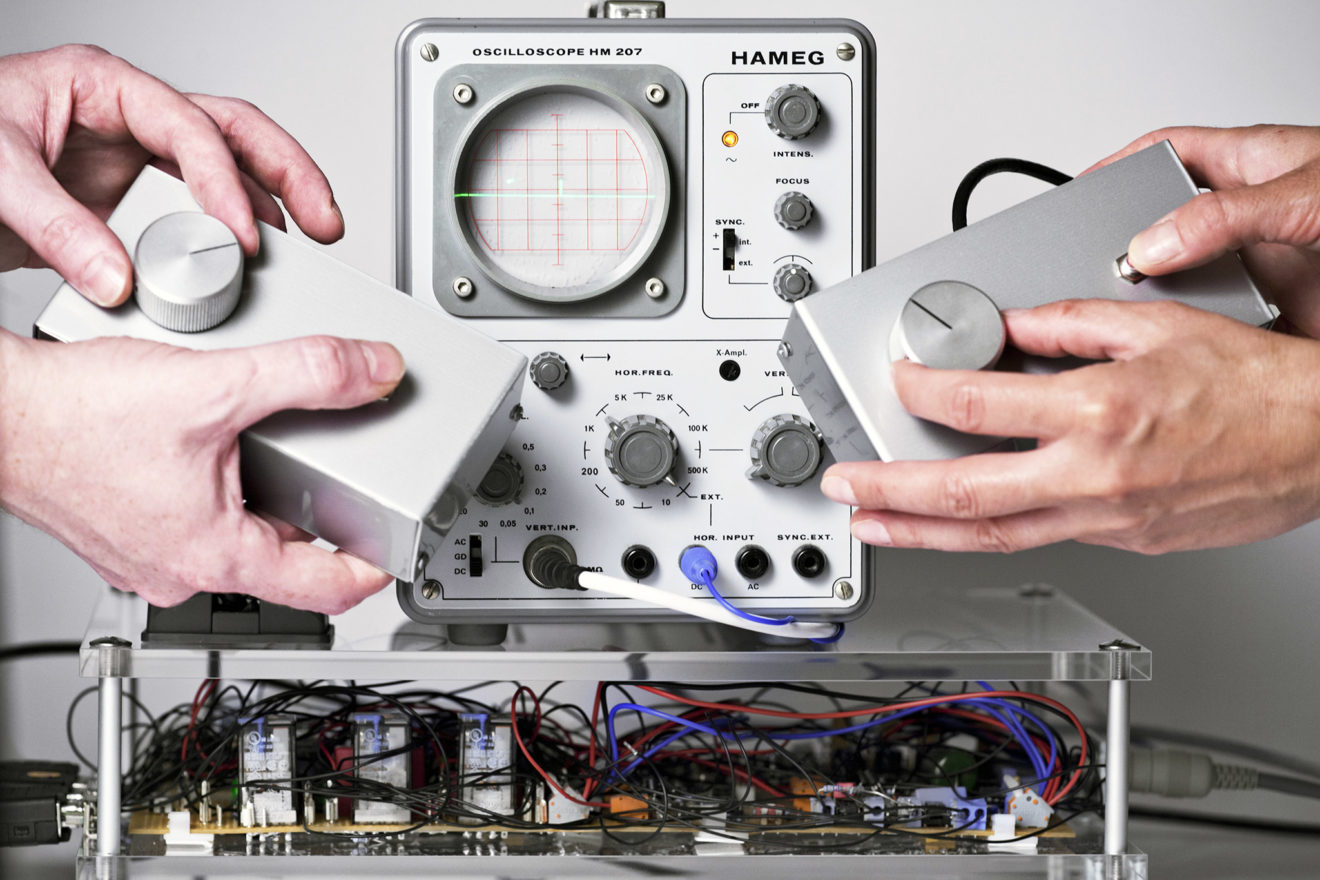

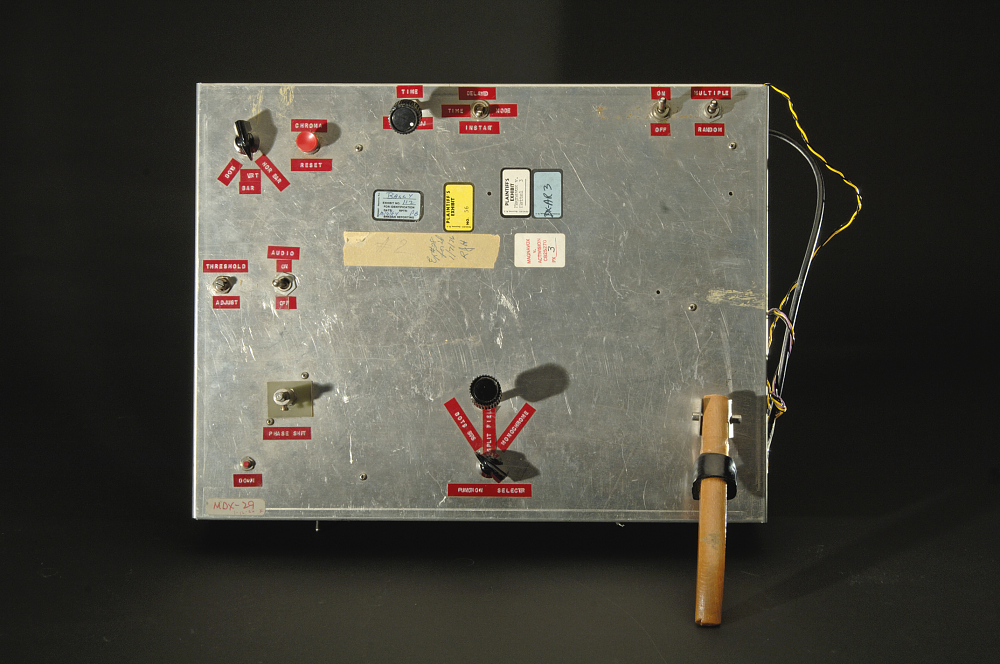

Fort du regain de santé du groupe avec son précédent opus, le trio rentre en studio en 2008 pour accoucher de ce qui devrait une fois de plus révolutionner le son Depeche Mode. La communication autour de la sortie de ce nouvel album repose d’ailleurs sur le retour en force de bons vieux synthétiseurs dont Martin L.Gore aurait fait l’acquisition. Bref, sonorités rétro-futuristes avec lesquelles ce dernier s’amuse…

L’album en question sort finalement en grande pompe, agrémenté de 13 morceaux et sobrement intitulé « Sounds Of The Universe ». Est-ce de l’ironie ? Car il faut bien reconnaître que « Wrong », le premier single qui nous est proposé, émoustille les plus réfractaires et tous les inconsolables qui pensent que Depeche Mode est mort suite au départ d’Alan Wilder en 1994.

C’est un morceau neuf qui débarque, nihiliste à souhait, comme seul Gore sait nous les concocter. Puissant et diablement efficace, ce titre n’augure que du bon et laisse penser que l’album pourrait bien surclasser « Playing The Angel ». Les giga-fans peuvent même acheter le CD sous forme d’un gros coffret avec cartes, photos, livret et pins. Le fan service bat son plein. Ok, super, mais l’album, finalement ? Douche froide ou erreur sur la marchandise, mais ce n’est pas du tout ce que l’on avait commandé…

Si « Playing The Angel » était une comète, ce « Sounds Of The Universe » n’en serait que la queue… Conservant malgré tout encore quelques moments de grâce, ce nouvel album de Depeche Mode n’est qu’une frangipane indigeste. Il s’écoute péniblement et difficilement d’une traite. Aucun morceau ne semble vouloir décoller. Au point que « Wrong », que l’on avait pu découvrir avant l’album, paraît même être un intrus, au beau milieu de cette enfilade de chansons qui ressembleraient plus à des faces B ou d’obscurs bonus réhabilités. Pour preuve, même « In Chains », le titre qui ouvre l’album, ne convainc guère…

[youtube id= »tSaca0gPRxY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Alors certes, on peut sans doute se consoler avec le travail fourni, le soin apporté à la production et découvrir tout un étrange appareillage de sons organiques et spatiaux, entre bande originale d’un film SF des années 50, les débuts du groupe et cette résurgence d’électro-rock qui secoue depuis quelque temps le groupe. Mais ce qui pêche justement dans « Sounds Of The Universe », c’est sa sophistication un peu laborieuse et son manque de brutalité qui résonnait justement dans son prédécesseur. Cet album est finalement moins sombre et plus accessible, sans doute destiné à un public toujours plus large.

La palme de la pire chanson revient probablement à « Peace », qui enfonce le clou. A croire que Vince Clarke est revenu pendant la nuit ajouter cet horrible hymne niaiseux et guimauve à souhait à la tracklist. Presque comme un retour au tout premier album en 1981, ou sonnant comme une vulgaire chanson de Coldplay ou Muse. Trois fois « Beurk » !

Car c’est bel et bien la première fois que le groupe déçoit à ce point. La tournée va pourtant cartonner, mais paradoxalement, les morceaux qui seront joués sur scène seront surtout les anciennes gloires du groupes. Les concerts de Depeche Mode se donnent désormais dans d’immenses stades, tels de grandes messes où trois générations se retrouvent et communient sur leur musique, qui prend désormais une direction différente.

Quant à Dave Gahan, il faut bien reconnaître que c’est un monstre de scène. Il commence toujours le concert avec une veste, dont il se débarrasse immanquablement pour se retrouver torse nu au bout de trois chansons, exhibant tatouages et corps musculeux. Il semble d’ailleurs rajeunir d’année en année et rien que pour ses démonstrations scéniques, on ne peut pas passer à côté d’un live de DM…

[youtube id= »s3UyAKXVktc » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Dorénavant il semblerait que le groupe et son avenir soit liés par le même contrat Faustien. Soit enregistrer un nouvel album pour à chaque fois pouvoir mieux vendre des billets de concert. Pour preuve, s’il en faut une, avec l’annonce d’une tournée en 2012, alors que le groupe vient de rentrer en studio pour l’enregistrement d’une nouvelle galette. Curieux timing…

C’est en 2013 qu’est donc livré « Delta Machine ». « Heaven », le single sorti en éclaireur quelques semaines avant la sortie de l’album, n’épate pas autant que n’avait pu le faire « Wrong » avant l’album « Sounds Of The Universe ». On a ici affaire à un titre au rythme lent, qui nécessite plusieurs écoutes avant d’offrir ses entrailles. Mais au final, c’est une très bonne chanson, avec un Dave Gahan impérial qui module sa voix comme une complainte. Après le précédent album très décevant (et c’est un euphémisme…), « Delta Machine » a un côté bain de jouvence fort plaisant. C’est de nouveau Ben Hillier aux commandes, pour la troisième fois consécutive.

Un nouvel opus assez évident, finalement, dès la première écoute. Cette fameuse première écoute où l’on guette le tube, le morceau phare, un nouveau « Strange Love », « Enjoy The Silence » ou « Stripped »… En ouverture, les Anglais nous livre « Welcome To My World », une sorte de pendant granuleux du « World In My Eyes » de « Violator ». On a ensuite « My Little Universe », dépouillé, radical, qui pousserait l’expérience électro de « Violator » encore plus loin. Culotté… « Should Be Higher », sans doute le meilleur morceau de l’album, qui dès les premières vagues synthétiques de l’intro, vous donne la chair de poule. On est bien là dans l’univers Depeche Mode et ses fondamentaux, son savoir-faire et ses tours de magie.

Martin L. Gore avait annoncé que ce nouvel opus tenterait de revenir vers l’esprit de leur chef d’oeuvre de 1990. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, Martin… Alan Wilder qui a tant marqué de son influence le son Depeche Mode est peut-être un peu présent ici. Son esprit n’est pas mort et ce n’est pas son fantôme qui hante les arrangements de « Delta Machine », mais son aura est pourtant palpable. Mimétisme ou influence, l’album possède une élégance, une tenue, qui rassurent les fans de la première heure. Son écoute est limpide et évidente.

[youtube id= »vXIk6CGxEh0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Il y aurait donc deux écoles distinctes qui apprécient Depeche Mode, pour des raisons différentes. D’un côté les adeptes du son de base électro et industriel et puis ceux, sans doute venus après, qui penchent plutôt pour la veine electro-blues, insufflée par Dave Gahan et Martin L.Gore. Comme si l’ambition de Depeche Mode avait été de tenter de réconcilier ces deux écoles. La richesse de l’inspiration, les mélodies, la voix de Dave Gahan, lui qui semble avoir de nouveau trente ans, toute cette énergie déployée, impressionnent.

A une ou deux exceptions près, « Broken » et « The Child Inside », pour ne pas les citer, titres plus faibles coincés entre les autres, « Delta Machine » s’avère être finalement un beau cadeau offert par le groupe qui, avec une simplicité déconcertante, n’en finit pas de remettre les pendules à l’heure, là où tant d’autres se prennent les pieds dans les fils.

[youtube id= »Fy7FzXLin7o » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Seulement trois ans plus tard (eh oui, comme quoi, il ne faut pas désespérer…), un nouveau single tout chaud sort du four, « Where’s The Revolution ». On reste circonspect, dubitatif et on a beau écouter, réécouter et écouter encore cette nouvelle chanson, il faut bien admettre que ça sent plus le vide intersidéral que le son de l’univers… Pour la première fois, ce sont des textes politiques qui sont scandés par Dave Gahan ; un constat sur l’état du monde, mais l’ensemble n’est pas très convaincant. Et ça nous rappelle plutôt ce que Gahan fait en solo. Oups…

« Spirit » sort donc en 2016, soit quelques mois après ce pétard mouillé. Le 14ème album de Depeche Mode est produit cette fois-ci par James Ford, un jeune et prolifique musicien, batteur des Artic Monkeys et fondateur du fantastique « The Last Shadow Puppets ». Cela aurait pu laisser présager le meilleur, mais…

On attend à chaque fois fébrile, tremblotant, le nouveau Depeche Mode, comme si toute notre vie en dépendait. Rares sont d’ailleurs les groupes récents ou encore en activité qui peuvent susciter un tel engouement et surtout une telle ferveur. Jusqu’à présent, même si Depeche mode ont parfois déçu, il y avait toujours deux ou trois morceaux pour rattraper l’ensemble. Mais pouvait-on imaginer qu’un jour, ce serait l’album tout entier qui deviendrait le pire de leur discographie ?

Premier souci de taille : Dave Gahan s’occupe ici personnellement de quatre chansons. Et on a la douloureuse impression d’avoir affaire à un nouvel album solo du chanteur. Mais une chose est sûre, ça ne sonne plus Depeche Mode. Tout le pendant electro-blues est toujours un peu plus envahissant et contamine tout l’édifice. Dave Gahan a réussi à imposer son style et ses influences rock et colle une voix hasardeuse sur des morceaux plus inconsistants les uns que les autres.

[youtube id= »jsCR05oKROA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le morceau qui ouvre l’album, avec son riff de guitare lambda, est un bon indicateur de ce que sera cette purge. Oubliés les thèmes fédérateurs, les tubes imparables, les arrangements sophistiqués. On a droit à une succession de chansons pop-rock, un brin électro, qui vont de passables à médiocres, en passant par insignifiantes. Le pompon revient à « Eternal » de Martin Gore.

Pour relativiser, si Depeche Mode avait le statut de nouveau groupe qui sort son premier disque, on pourrait peut-être l’apprécier de façon plus objective. Et c’est d’ailleurs ce que les néophytes ressentent en encensant « Spirit ». Mais pour les vieux de la vieille, le constat est plus amer… Déjà que le single « Where’s The Revolution » ne sentait pas très bon, tant cette resucée d’inspiration « Songs For Faith And Devotion », en plus mou, ne laissait guère présager des cieux bien cléments. Mais contre toute attente, c’est sans doute le titre le plus audible pour les fans de la première heure…

Tout y est apathique, terne et sans élan. Et le fait que les textes soient plus politiques et engagés, en tentant de coller à l’époque, ne fait pas plus décoller l’ensemble… On peut se passer et se repasser en boucle cet album, au bout de six chansons, on a juste envie de le balancer pour qu’il se fracasse contre un mur et oublier cette vilaine blague que le groupe nous a fait. Presque envie de pleurer… On ne reconnaît plus notre groupe fétiche. On se sent trahi, hagard, sans voix.

Bon, on se calme… On finit tout de même par ramasser les morceaux du disque qui jonchent le sol et on se dit que sur autant d’albums sortis à ce jour, quand bien même il y aurait juste « un vilain petit canard » égaré dans leur discographie, ce n’est finalement pas la fin du monde. Alors, on sèche ses larmes d’amant éconduit car on vient d’apprendre que Depeche Mode rentre de nouveau en studio pour un nouvel opus suivi d’une tournée prévue en 2020.

Et là, le cœur bat la chamade. Tous les espoirs sont permis et le monde semble beau, d’un coup. Les Depeche Mode sont increvables. On leur pardonne tout. Certes, ils ont eu des hauts et des bas, mais ils ont quand même souvent tutoyé les sommets. Alors, on va patienter et on sera là, quoiqu’il arrive. Toujours…