L’album « Black Rose, a Rock Legend » est le neuvième album studio du groupe de rock irlandais Thin Lizzy. Sorti le 13 avril 1979 sur le label Vertigo Records (Warner Bros. aux USA), il a été réalisé par Tony Visconti, le producteur historique de David Bowie.

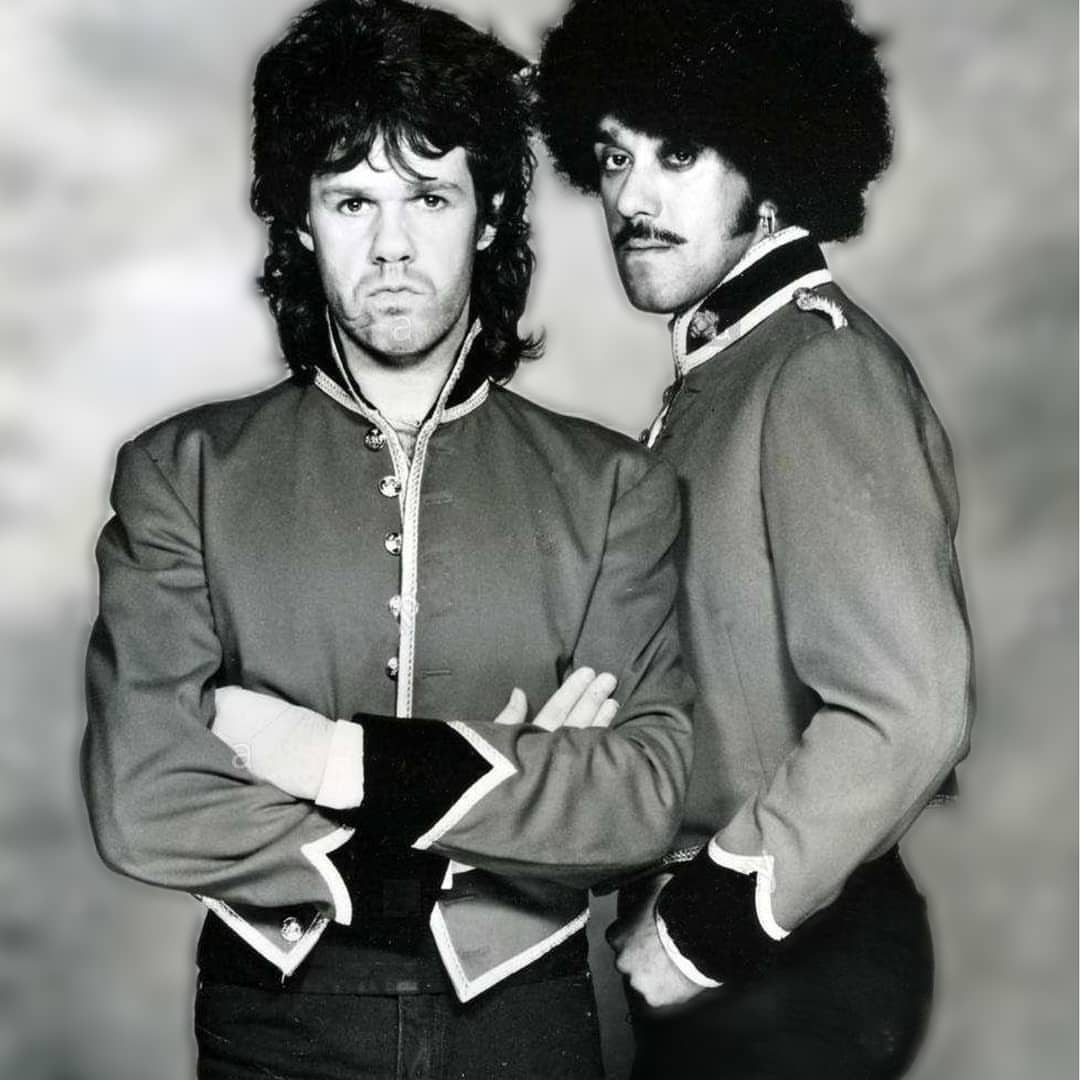

« Black Rose, a Rock Legend » marque le retour au sein de Thin Lizzy du guitariste Gary Moore en remplacement de Brian Robertson, ce dernier ayant mis fin à sa collaboration avec le groupe après le double album live « Live and Dangerous ». Gary Moore avait déjà fait quelques courtes apparitions en 1974 et 1977, mais « Black Rose » est le seul album pour lequel il resta suffisamment longtemps dans la formation pour participer entièrement à son enregistrement.

« Bad Reputation » avait déjà sacrément explosé les compteurs du plaisir en 1977, « Live And Dangerous » enfonçait le clou l’année suivante, pour faire de Thin Lizzy un géant presque aussi essentiel que Led Zeppelin. Mais un an plus tard, les fans ont peur, très peur… Le groupe n’est plus aussi soudé qu’auparavant et des fissures de plus en plus nombreuses apparaissent à la surface de l’édifice celte.

Et là, première tuile, Brian Robertson, c’est terminé… Le guitariste aura résisté de longs mois avant son éviction définitive. De longs mois vécus en pointillés, qui auront débuté par une vulgaire bagarre et une vilaine blessure au bras, certainement le détonateur d’un mal ancien entre le chanteur star Phil Lynott et son tricoteur de manche. Simple musicien de session sur « Bad Reputation », Brian Robertson ne participe pas à l’enregistrement de « Black Rose » et se voit remplacé pour de bon par Gary Moore.

Un mec de Belfast chez Thin Lizzy ?? Le ver est dans le fruit, fuyons vite ! Bon, on se calme et on se souvient… Gary Moore, une première apparition sur l’album « Nightlife » en 1974 et une amitié vieille comme la conquête anglaise avec Phil Lynott. Gary Moore, celui d’un « Parisienne Walkways » sorti peu de temps avant « Black Rose » et co-composé par Phil Lynott himself, un instrumentiste qui aura depuis accédé au ciel des guitar heroes, étoile très brillante de la galaxie Hard, Rock et Blues. Un monsieur qui connaît la maison et une putain de bonne pioche, pas de crainte à avoir.

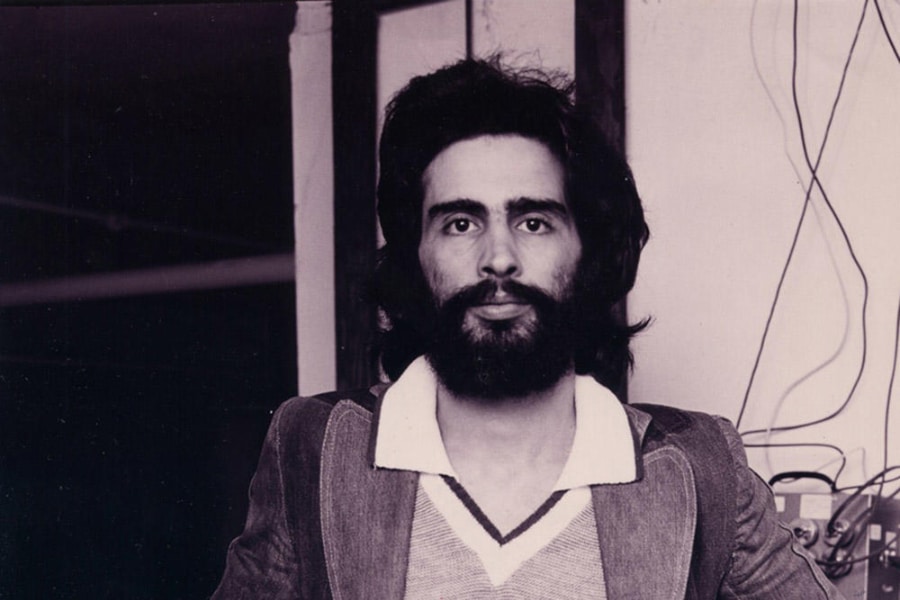

Second malheur, la boisson et diverses autres drogues. De sacrées addictions qui auront raison de la patience de notre ami Gary Moore, incapable de supporter plus longtemps ses camarades trop souvent éméchés durant l’enregistrement du neuvième album du groupe à Paris. Tournée des bars sur tournée des clubs et un leader de plus en plus dans les nuages. On tremble pour la voix du maître qui, on le sait maintenant, aura beaucoup perdu en majesté sur les derniers disques précédant la mort du divin métis. Une nouvelle fois on peut souffler, « Black Rose » ne connaît pas les mêmes déraillements vocaux que « Life », témoignage déprimant des ravages provoqués par les substances toxiques. Au contraire, tout au contraire. Sourire maintenant !

Galette produite alors que les premiers indices de la chute n’atteignent pas encore sa création discographique, la Rose Noire pousse à l’extrême limite de la falaise. Et on grimpe encore de quelques petits centimètres avant le plongeon avec l’album « Chinatown » (bon, admettons que cette critique est quelque peu exagérée, pour un opus tout de même plus que correct mais incapable de rivaliser avec ses deux prédécesseurs). Lynott devenu risque-tout et laboratoire chimique ambulant, le chant du cygne plus impérial que jamais…

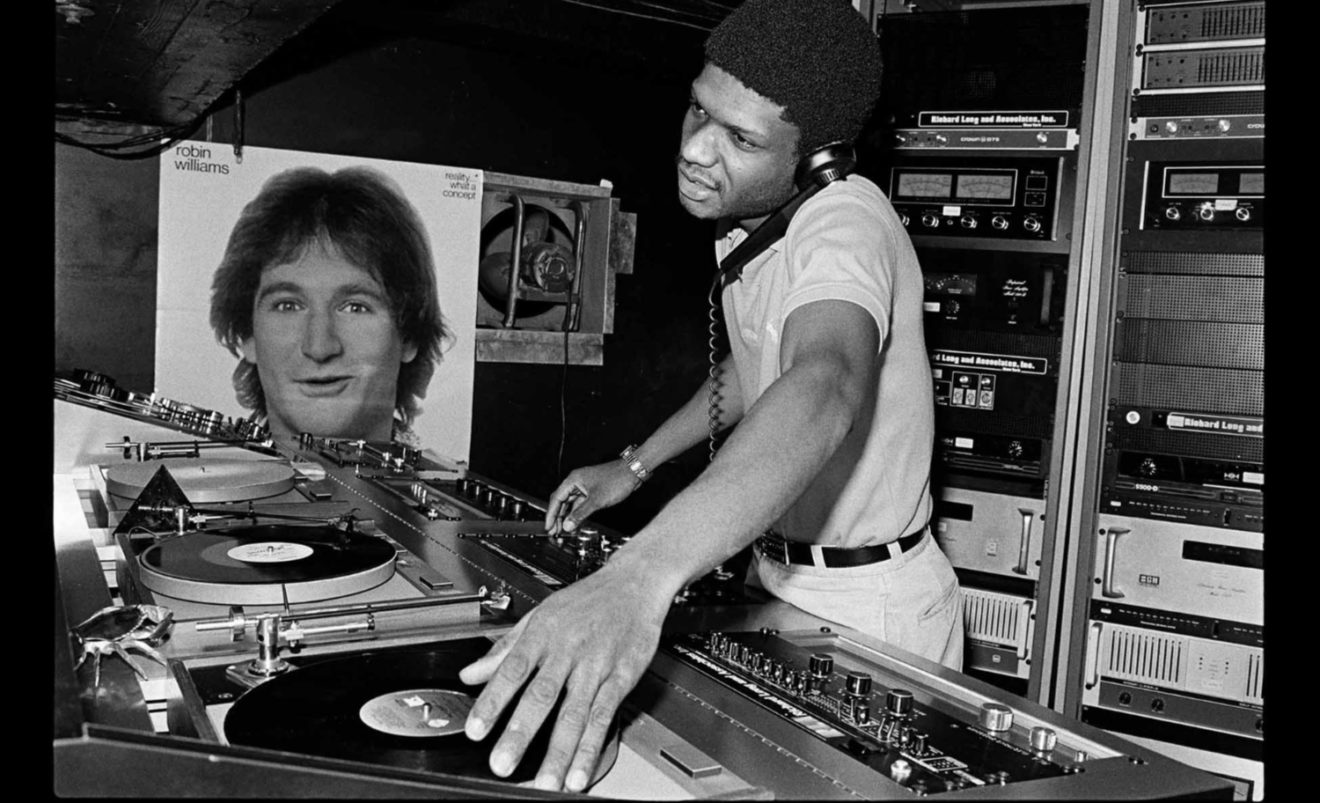

Alors, pourquoi cet album « Black Rose » reste-t-il aussi ancré dans nos coeurs ? Ça commence par un jeu de basse toujours aussi grandiose, comme en atteste le groovissime « Waiting For An Alibi » et cet organe vocal qui vit ses dernières heures de perfection black and soul. Ô miracle, une soie toujours immaculée, un timbre flirtant avec la tragédie qui s’annonce déjà (six ans passeront encore avant le dernier souffle), une rockitude fatale.

Et pour alimenter le leader, un ensemble de compositions sans le moindre point faible. L’appel au secours de « I Got To Give It Up », le gros Metal beau à hurler de « Toughest Street In Town », la déclaration d’amour filiale de « Sarah ». Une ingénierie sonore osée et qui abuse pour notre bonheur total des effets enveloppants (« Get Out Of Here », « With Love » et toutes les autres), le doigté qu’on découvre phénoménal de mister Moore, également compositeur sur quelques titres. Intégration parfaitement réussie.

Et pour conclure cette orgie tantôt énergie pure, tantôt mélancolie, tantôt déhanchement sudatoire, une apogée gaélique dantesque. Thin Lizzy n’aura finalement jamais autant embrassé ses racines qu’en s’inspirant d’un des hymnes politiques les plus fameux de son île natale, une chanson vieille de 500 ans. « Roisin Dubh », « Black Rose », une Rose Noire 200 % éclose.

Un bémol, peut-être ? La réverbe omniprésente et ce chorus qui ne laisse jamais respirer la basse, deux présences étouffantes qui agaceront les non-initiés à ce son si particulier du génie irlandais ici poussé à l’extrême. Mais un ultime tremplin vers une totale jouissance pour les habitués.

Et comment, après avoir goûté à ce délice des délices, ne pas verser sa larme lorsqu’on se perd à deux pas de Grafton Street, principale artère commerçante de Dublin avec Henry, et qu’on tombe nez à nez avec un Phil Lynott de bronze, l’air cow-boy, son arme au pied, la main dans le cuir, serein devant un des mille pubs de la capitale verte ?

Allez, salut maintenant !

Article : Possopo @ Nightfall in Metal Earth