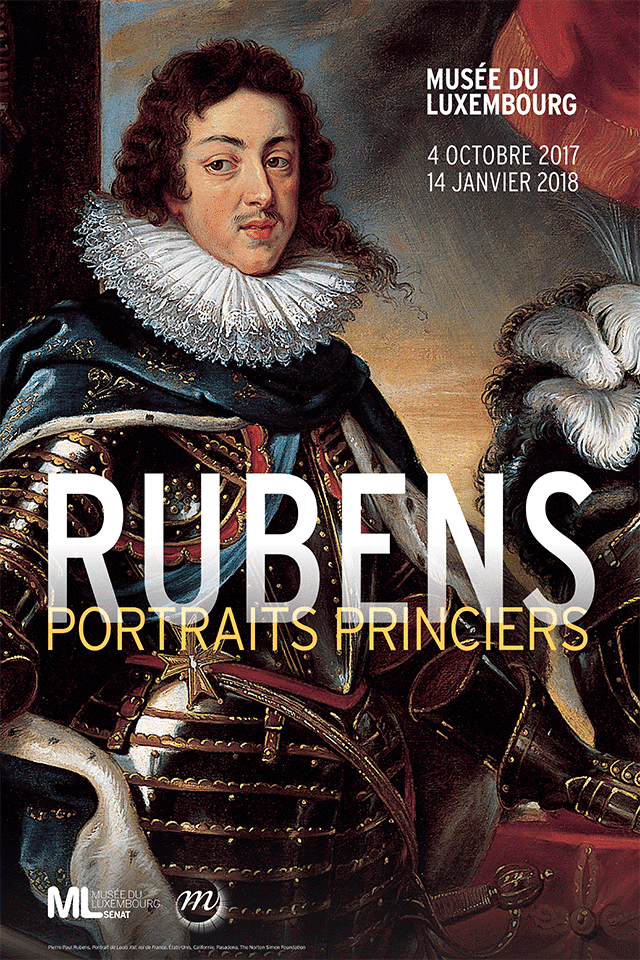

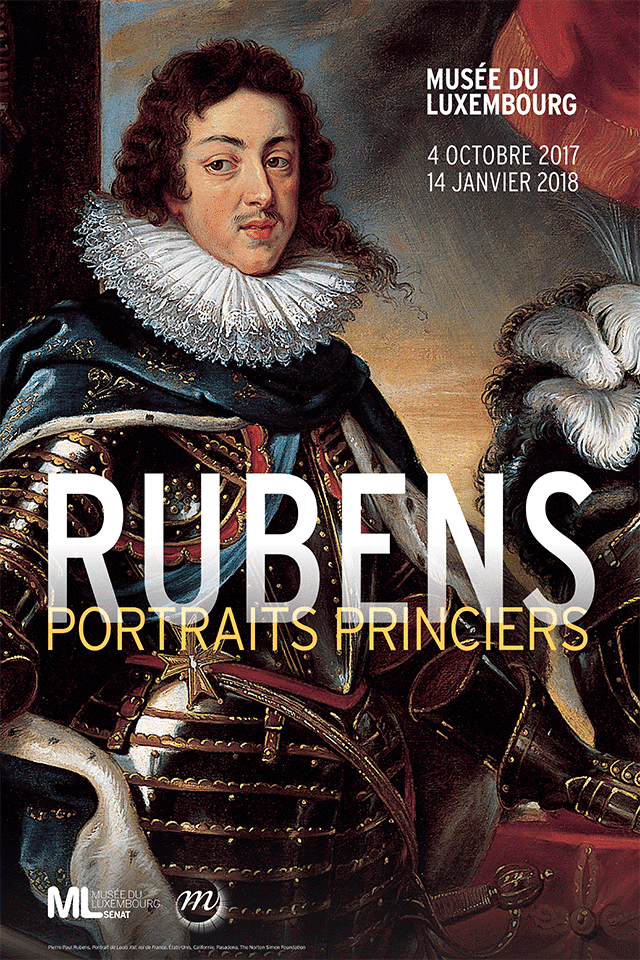

Les plus grands portraits princiers composés par Rubens sont exposés au Musée du Luxembourg à Paris jusqu’au 14 janvier 2018.

Apprenti du Titien, Pierre Paul Rubens devient au XVIIème siècle l’un des peintres les plus demandés par les cours européennes. Les modèles de cet artiste baroque flamand, né en 1577 et mort en 1640, sont aussi bien Charles Quint que Philippe IV ou encore l’Archiduc Ferdinand de Hongrie. Rubens fut donc le peintre des rois, un golden boy à la cour des princes d’Europe. Tant la Reine de France, Marie de Médicis, que son fils Louis XIII se sont battus pour se faire brosser le portrait dans son atelier.

Rubens, c’est l’histoire d’une success story qui commence à Anvers, là où grandit le petit Pierre Paul. Une exposition consacrée à ses portraits princiers vient de s’ouvrir au Musée du Luxembourg. Alors, comment ce fils de juriste né en 1577 est-il devenu en quelques années le peintre le plus couru d’Europe ? Réponse avec Nadeije Laneyrie-Dagen, historienne de l’art, et Philippe Forest, auteur de l’essai « Rien que Rubens » (Editions Rmn).

« Il part de rien, sinon de pas grand chose, et parvient à s’imposer par la seule force de son talent, de sa culture et de son énergie. » (Philippe Forest)

« Rubens ne sait pas où il va faire carrière, où il veut faire carrière… Les Pays-Bas du Sud viennent en effet de traverser une véritable tourmente, politique, religieuse, militaire, et les peintres ont eu beaucoup de mal à exercer leur art durant cette période. Rubens n’est donc pas tout à fait sûr qu’il pourra faire carrière chez lui, en Flandre. » (Nadeije Laneyrie-Dagen)

Rubens tente alors sa chance en Italie. Il est appelé à la cour du Duc de Gonzague à Mantoue. Il n’a que vingt ans. Tel une sorte de globe-trotter, Rubens passe de cour en cour, et va peu à peu se faire connaître des puissants.

« Pour Rubens, dès lors, tout change. Il faut imaginer une sorte de cannibale de la peinture, qui avale les collections et les toiles, et qui regarde le monde avec un appétit, une curiosité, une gourmandise extrême. Ce long séjour en Italie, entrecoupé de quelques intermèdes plus courts en Espagne, va ainsi nourrir sa peinture. » (Nadeije Laneyrie-Dagen)

« Le portrait l’ennuie, mais en même temps, Rubens a aussi été page lorsqu’il était plus jeune, aux Pays-Bas. Il connaît bien la cour et ses rites, presque de naissance. Son père a servi un prince. Il comprend ainsi intuitivement ce que veulent les princes. Il va donc mêler l’art du portrait d’apparat, avec ces costumes et ces poses grandioses, à la chair de l’homme. » (Nadeije Laneyrie-Dagen)

« Rubens était de très bonne compagnie. C’était quelqu’un de fiable et d’accessible. Rubens, tout en peignant, recevait des visiteurs et en même temps, se faisait lire des textes antiques, en latin. Il était capable de faire plusieurs choses à la fois. Cela montre aussi qu’à l’époque, la culture et l’érudition sont nécessaires à un peintre pour réussir. » (Philippe Forest)

Tout au long de sa vie, Rubens a produit près de 3000 oeuvres. C’est absolument colossal… Ainsi, dès son retour à Anvers en 1609, il ouvre un atelier à la productivité redoutable. Cet atelier travaille pour lui, et répond sans cesse aux nombreuses commandes qui affluent de toute part, passées par les puissants, les princes et les rois, voire même par l’église.

« Rubens, très vite, a ainsi conçu sa pratique de la peinture comme un exercice collectif, et tel un redoutable homme d’affaire, s’est entouré d’assistants qui ne sont pas pour autant des débutants. C’est un homme qui mesure ses propres efforts, selon la nature de la commande. Si le modèle est Marie de Médicis, il la peint lui-même, seul. En revanche, il confie à ses collaborateurs les commandes passées par des personnalités de moindre rang, ainsi que des répliques ou des variations à partir de ses propres toiles. » (Nadeije Laneyrie-Dagen)

Sa ville d’origine, Anvers, est l’un des grands centres du commerce de l’époque. Et son sens du commerce, Rubens le pousse jusque dans sa volonté de diffuser ses oeuvres à grande échelle. Il fait en sorte que ses oeuvres puissent voyager, sous toutes formes de support. Autant il est compliqué de faire voyager de grands tableaux sur support bois, autant il est plus aisé de transporter des toiles que l’on peut rouler. Il peint donc beaucoup d’huiles sur toile, ou encore des gravures qui peuvent être expédiées dans des livres ou sur page libre jusque dans le nouveau monde.

Ambitieux, Rubens est bien plus qu’un peintre. En effet, il se voit aussi confier des missions diplomatiques à travers l’Europe. Autant de qualités qui transparaissent d’ailleurs de son autoportrait, à la une de l’article… Un portrait remarquable, non seulement par le fait qu’il représente un bel homme, un homme qui se sait beau ou qui sait se peindre beau… Un homme plein de vitalité, qui se représente en blond-roux, avec des lèvres pulpeuses et très rouges, et qui se montre sous son plus beau profil. Un homme qui connaît sa valeur, et qui sait l’afficher, sans pour autant en faire ostentation.

A découvrir aussi le magnifique documentaire, « Rubens, peindre l’Europe » réalisé par Jacques Loeuille pour France Télévisions.

Rubens, ou l’histoire d’une réussite flamboyante…

[youtube id= »i-lZT2r1n_g » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Rubens, fleuve d’oubli, jardin de la paresse,

Oreiller de chair fraîche où l’on ne peut aimer,

Mais où la vie afflue et s’agite sans cesse,

Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer. »

Baudelaire, « Les Phares », dans les Fleurs du Mal

« Rubens fait vraiment sur moi une forte impression. Je trouve ses dessins colossalement bons, je parle des dessins de têtes et de mains. Par exemple, je suis tout à fait séduit par sa façon de dessiner un visage à coups de pinceau, avec des traits d’un rouge pur, ou dans les mains, de modeler les doigts, par des traits analogues, avec son pinceau 46. »

Lettre 459 de Vincent van Gogh à son frère Théo (1885)

[youtube id= »qMM0lXuK7dY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Rubens fut donc, sans doute un peu malgré lui, un immense portraitiste de cour. S’il se voulait d’abord peintre de grands sujets historiques, il excella dans le domaine du portrait d’apparat, visitant les plus brillantes cours d’Europe. Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua aussi un rôle diplomatique important, jouissant d’une position sociale sans égale chez les artistes de son temps. Autour des portraits de Philippe IV, Louis XIII ou encore Marie de Médicis réalisés par Rubens et par quelques célèbres contemporains (Pourbus, Champaigne, Velázquez, Van Dyck…), l’exposition plonge le visiteur dans une ambiance palatiale au cœur des intrigues diplomatiques du XVIIe siècle.

Commissariat : Dominique Jacquot, conservateur en chef du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, avec la collaboration d’Alexis Merle du Bourg, historien de l’art, conseiller scientifique auprès du commissaire

Scénographie : Véronique Dolfus