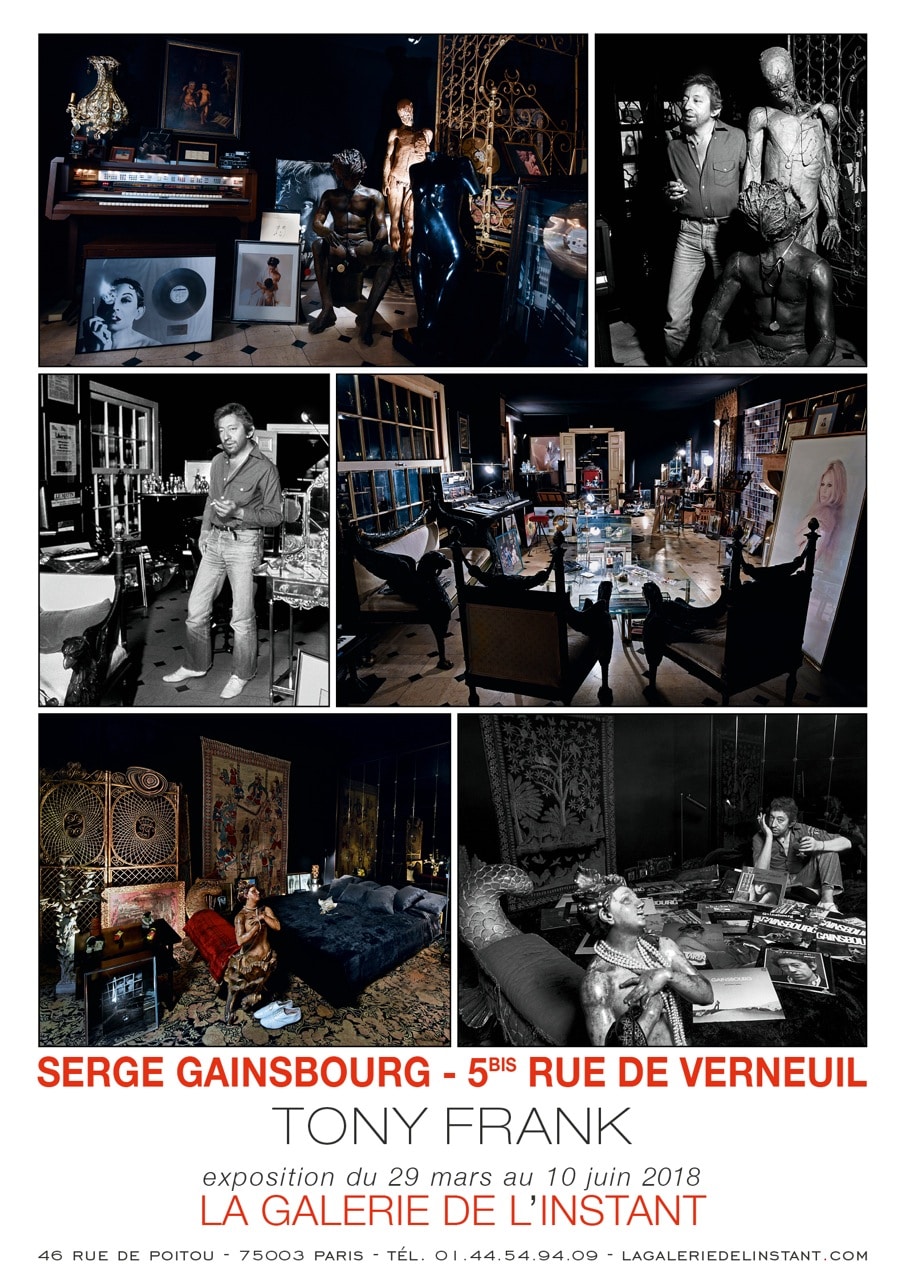

Derrière cette célèbre adresse du 5 bis Rue de Verneuil à la façade devenue culte se cache l’antre de Serge Gainsbourg. Il y vécut de 1969 jusqu’à sa disparition en 1991. Ce petit hôtel particulier, acheté par l’artiste pour y abriter ses amours clandestins avec Brigitte Bardot, ponctuera ensuite tous les autres moments importants de sa vie, des débuts de son histoire avec Jane Birkin, en passant par la naissance de Charlotte, sa rencontre avec Bambou, jusqu’à la naissance de son fils Lulu…

Cette maison, dont sa fille Charlotte héritera en 1992, n’a pas changé depuis la mort de Serge Gainsbourg. Rien n’a bougé… Comme dans un songe, on y trouve encore le cendrier plein de gitanes, le frigo rempli, les bouteilles de vin entamées… Tony Frank a eu le privilège de fréquenter, dans le cadre de cet écrin exceptionnel, le propriétaire des lieux, qu’il photographia à plusieurs reprises dans son décor favori, dès les débuts de leur rencontre à la fin des années 60.

Au printemps 2017, plus de 25 ans après la mort de l’artiste, Tony Frank est revenu, non sans une certaine émotion, dans cette demeure si riche en souvenirs, où y plane encore l’ombre de Serge. On y découvre avec surprise que Gainsbourg admirait Marilyn Monroe, on croise l’immense portrait de Bardot, qui lui brisa le cœur avant qu’il ne rencontre Jane… On reconnaît le manuscrit original de La Marseillaise qu’il acheta aux enchères en 1981, et « l’Homme à la Tête de Chou »… Gainsbourg est tombé par hasard sur cette sculpture de Claude Lalanne à la vitrine d’une galerie d’art contemporain. Immédiatement fasciné par l’oeuvre, il l’achètera sur le champ, « cash » comme il se plaisait à le dire non sans une certaine fierté, et la fera livrer chez lui, pour l’installer dans sa cour intérieure.

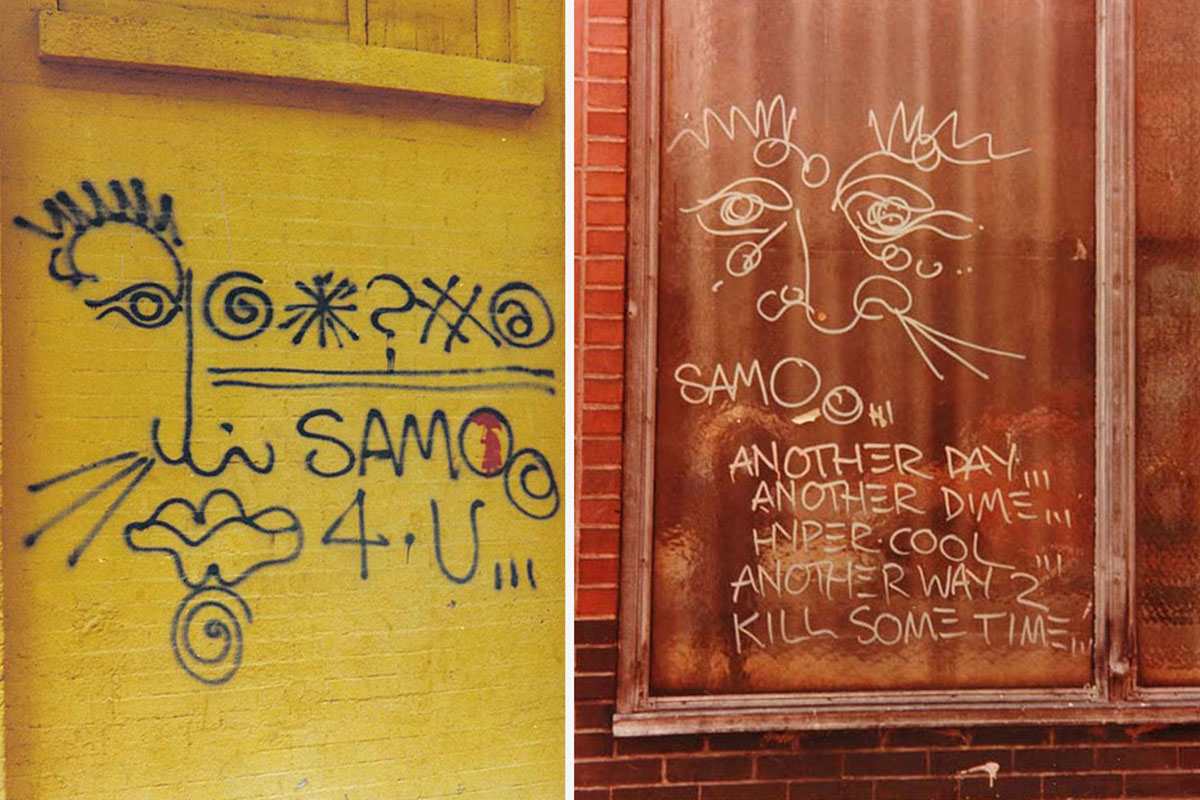

Le temps s’est donc arrêté au 5 bis de la Rue de Verneuil… C’est en ce lieu que Serge Gainsbourg a composé ses plus sublimes chansons et a façonné, au fil des années, un univers esthétique unique peuplé de milliers d’objets et de souvenirs. Une fois passée la célèbre façade recouverte de graffitis, et franchie la grille, on entre dans le grand salon tout tapissé de noir. C’est alors que commence la découverte de ce lieu fascinant. Œuvre de décorateur, de collectionneur et d’esthète, l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg fut aussi un lieu de vie, et le repaire d’un des créateurs les plus importants du siècle dernier.

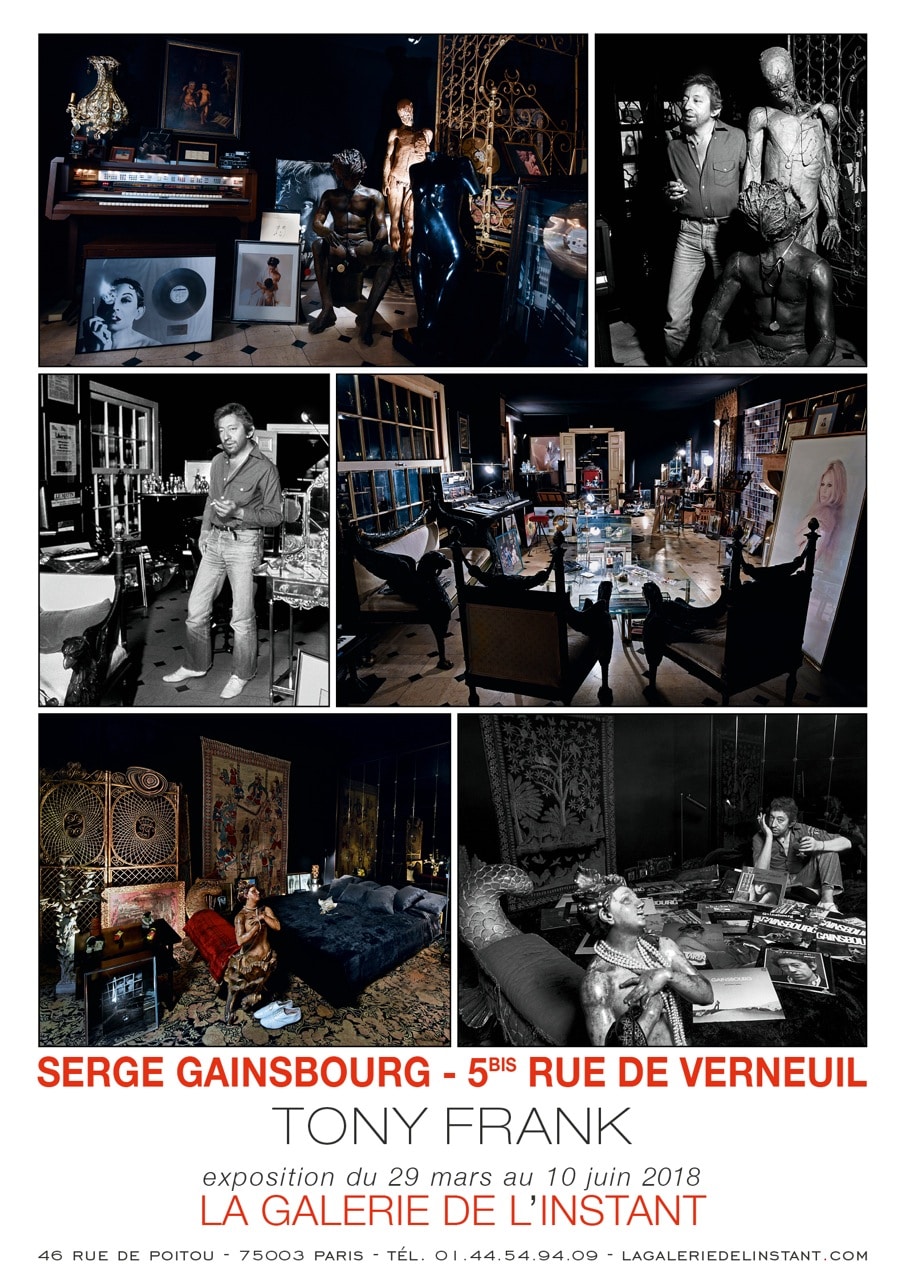

Nous avons choisi de présenter une sélection des clichés de Tony Frank, pris en 1982 comme lors du retour récent du photographe au 5 bis Rue de Verneuil, mêlant ainsi le passé et le présent, le musicien et son ombre qui plane encore sur ce sanctuaire étonnant.

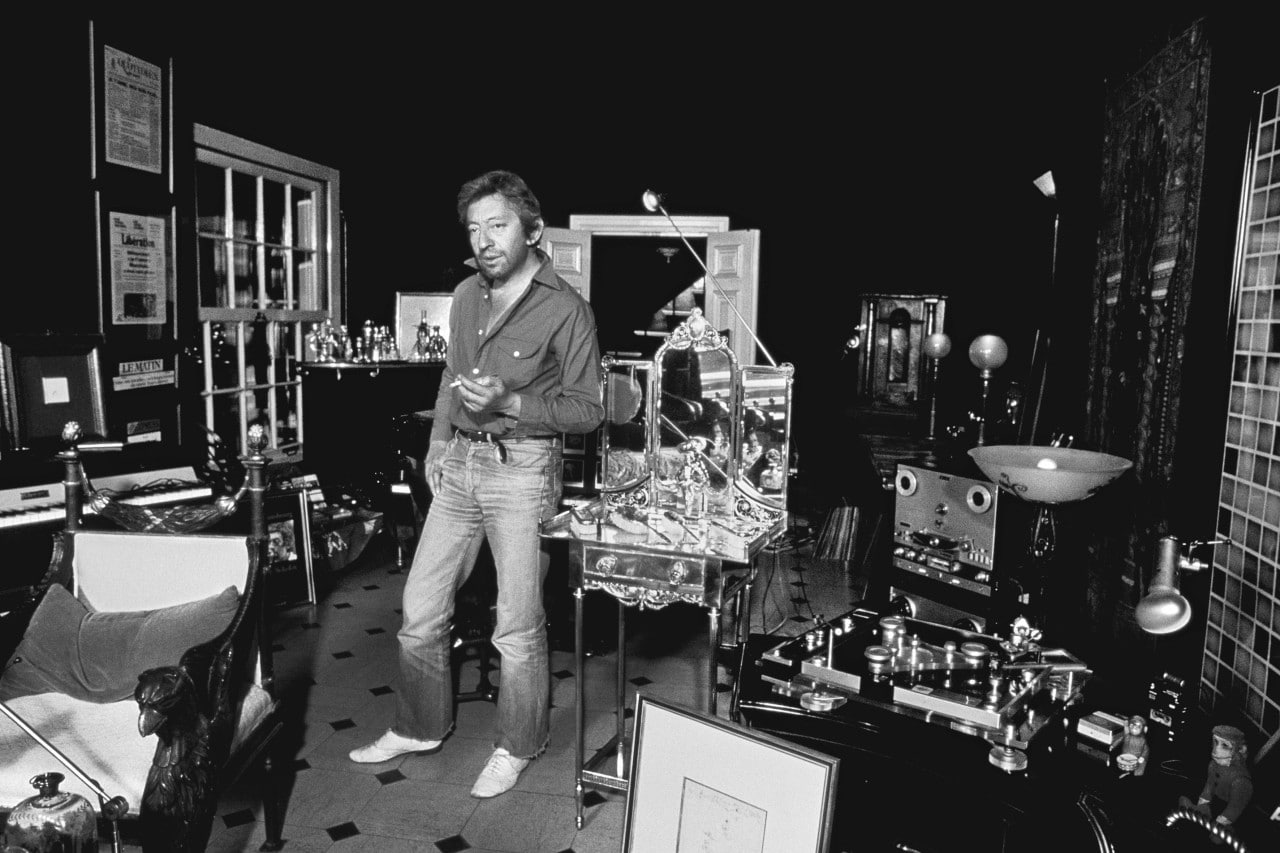

« Voilà, c’est chez moi. Je ne sais pas ce que c’est : un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée… »

Dès l’entrée dans la maison, par le grand salon au rez-de-chaussée, on est immergé dans l’univers chargé d’objets de Serge. Appuyé sur la cheminée, le portrait grandeur nature de Brigitte Bardot, réalisé par Sam Levin au début des années 60, comptait beaucoup pour Serge. Il ne voulait en aucun cas qu’on le déplace ne serait-ce que de quelques centimètres.

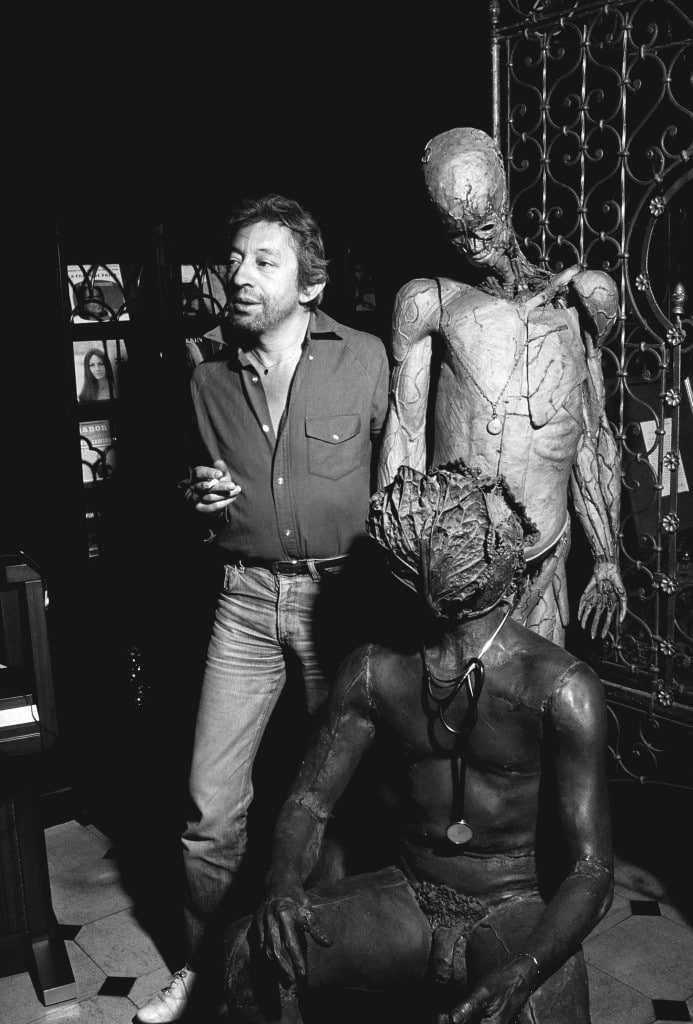

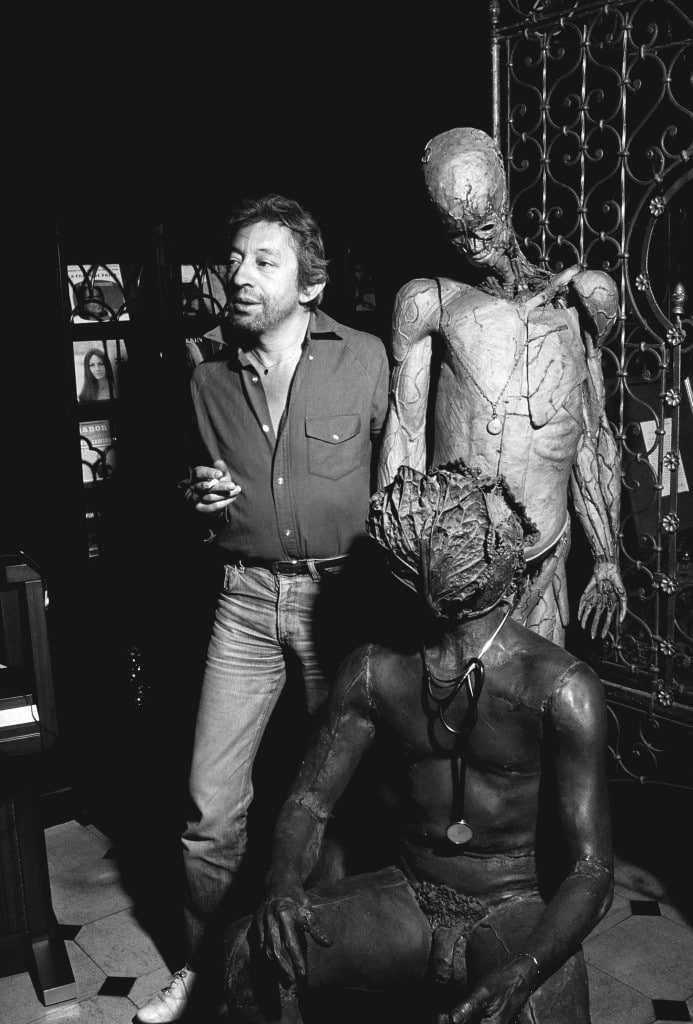

Dans l’angle gauche du séjour se trouve le buste de Jane Birkin, sculpté par E. Godard, et un écorché en papier maché grandeur nature dans le style de l’anatomiste Honoré Fragonard. On reconnaît également « l’Homme à la Tête de Chou » de Claude Lalanne créé en 1969. Sur la gauche, un orgue électrique Lowrey de 1980 au-dessus duquel est accroché « The Bishop’s Children », une huile de l’école anglaise du XIXème.

Le séjour, toujours… Très complice avec les forces de police, qui le déposaient régulièrement chez lui au petit matin, Serge aimait se faire offrir des insignes, menottes et diverses munitions… au point qu’il s’était constitué une impressionnante collection de plus de 250 pièces ! A gauche, sur la table, on aperçoit une mallette à cocktails, et sur le mur, un article du Journal du Dimanche : « Gainsbourg face au paras ».

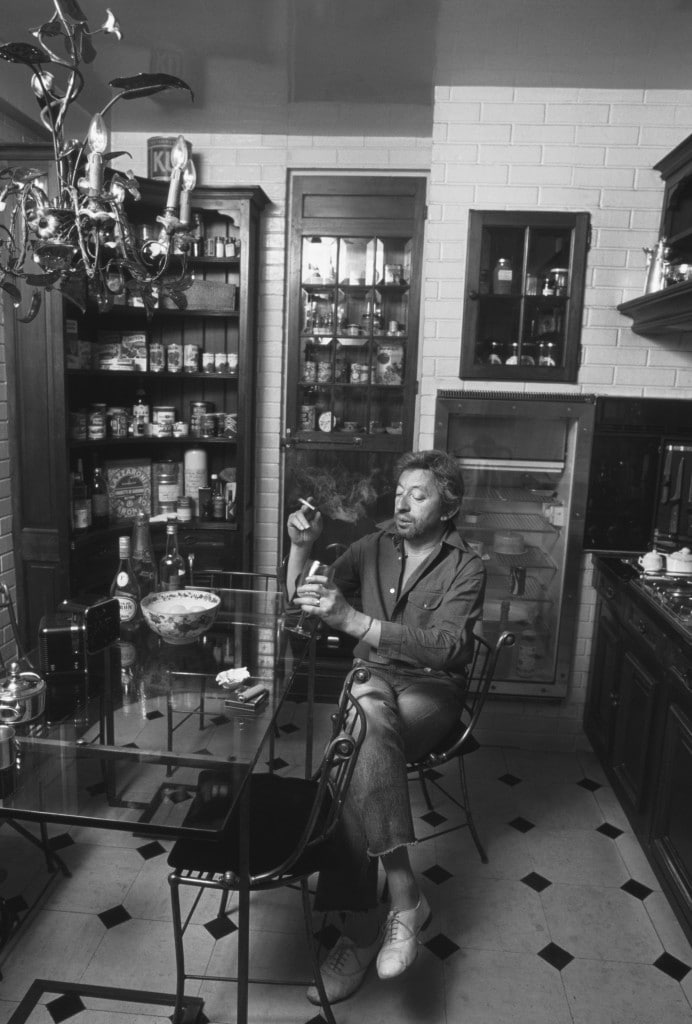

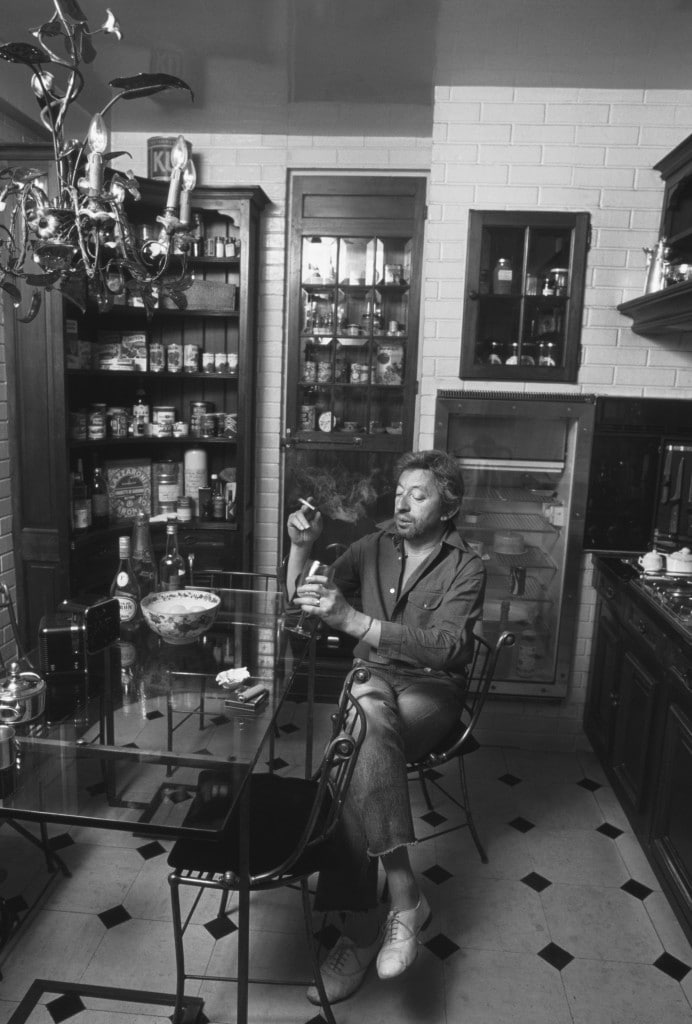

La cuisine est éclairée par un lustre en bronze doré à riche décor de fleurs et feuilles de liseron en pâte de verre de Murano datant du XIXe. C’est Serge qui avait imaginé ce réfrigérateur dont la porte est en verre. Il trouvait ridicule d’avoir à l’ouvrir sans cesse…

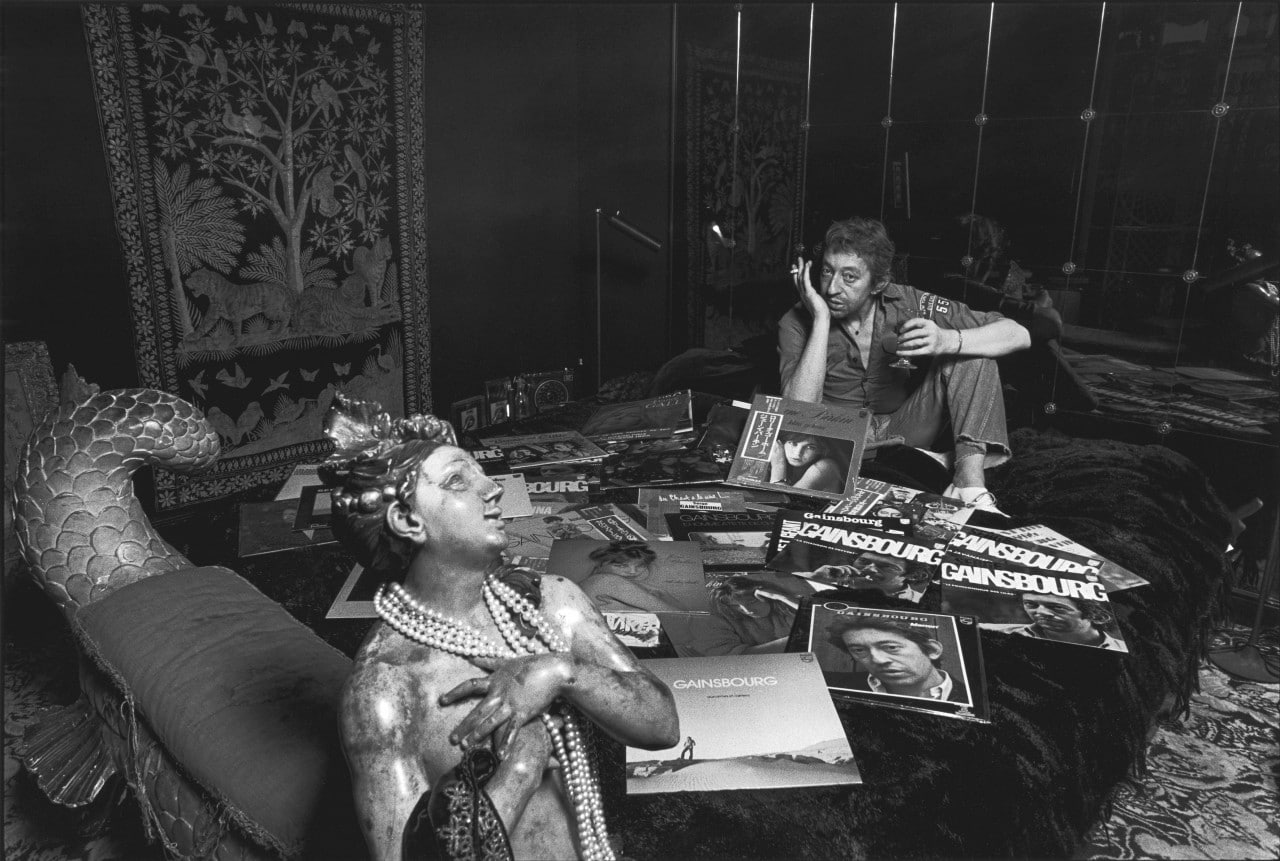

Juste derrière la salle de bain, la chambre d’artiste dans toute sa splendeur. Derrière le grand lit, une toile persane imprimée de la fin du XIXe. Un banc en forme de sirène, un paravent d’osier doré et, sur la gauche, un flambeau de bois sculpté à six bras laqué blanc d’origine allemande. Au pied du lit, une paire de Repetto blanches.

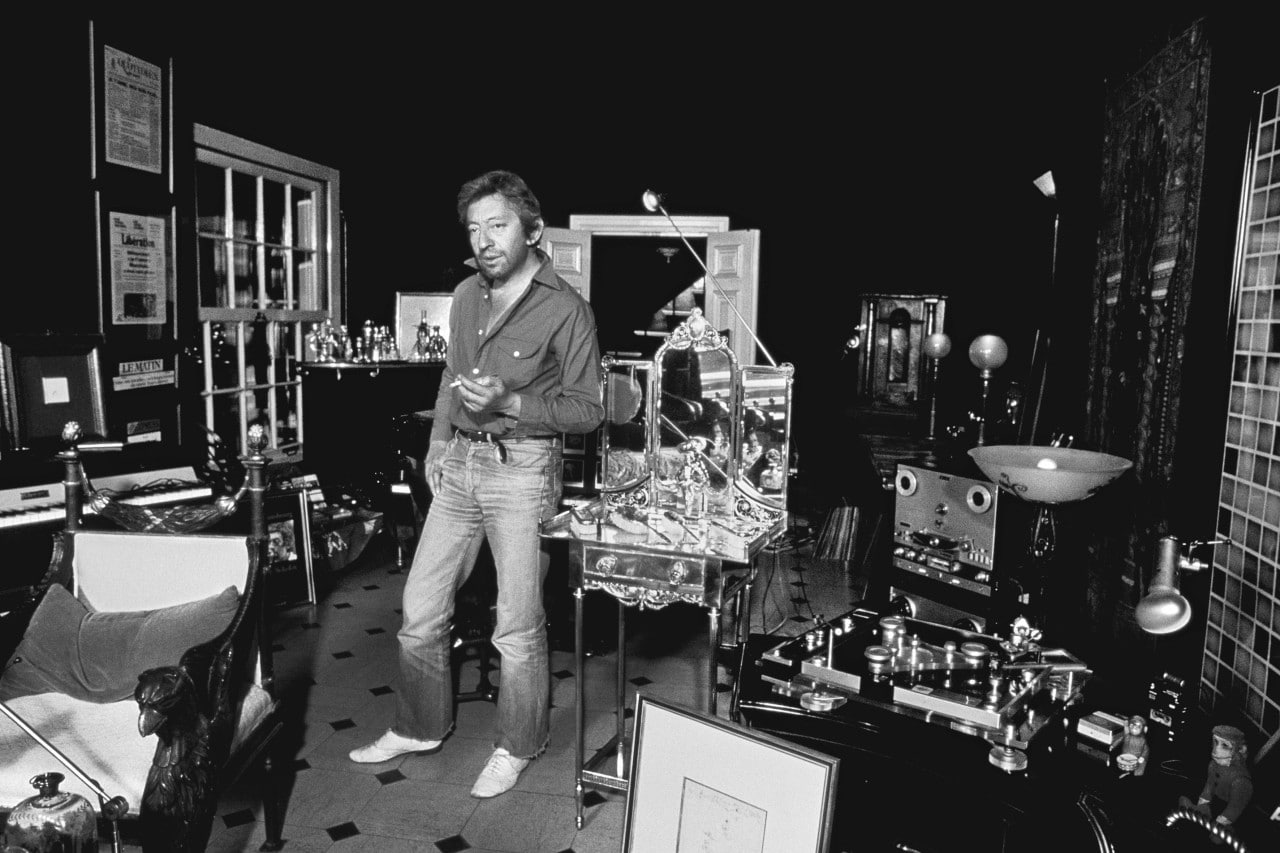

Serge Gainsbourg chez lui le 15 Avril 1982.

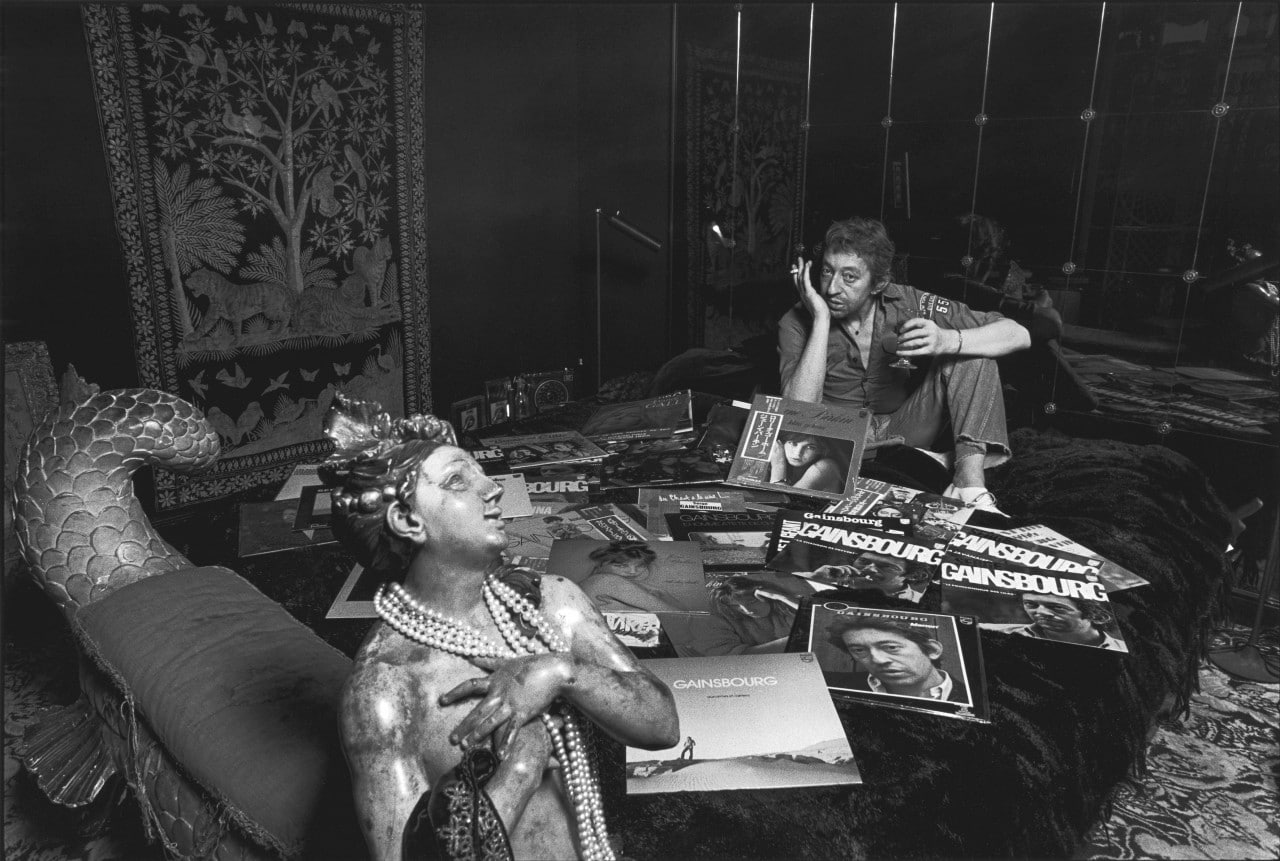

Gainsbourg sur son lit, entouré de quelques-uns de ses albums souvent illustrés par des photos de Tony Frank, en 1979.

Retour dans le salon… Quel musicien n’a pas rêvé un jour de posséder un Rhodes Seventy Three, piano électrique d’une qualité sonore exceptionnelle ! Sur la droite, un pan entier de mur est réservé à des articles de journaux consacrés à la chanson « Je t’aime moi non plus » sortie en 1968.

Serge Gainsbourg chez lui à côté de « l’Homme à la Tête de Chou » le 15 Avril 1982.

Serge Gainsbourg à table dans sa cuisine, en 1982

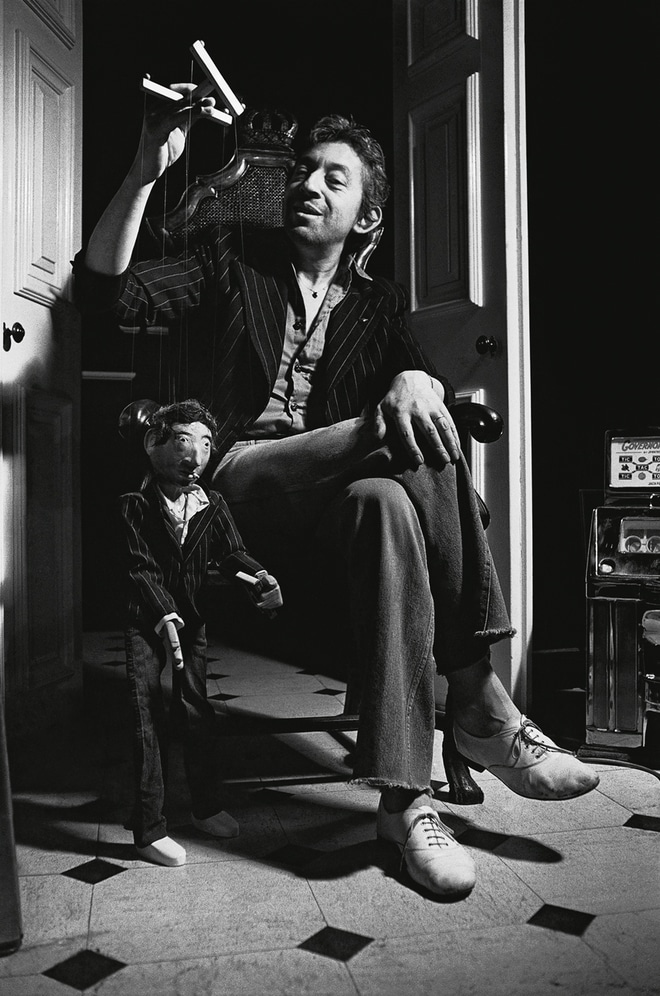

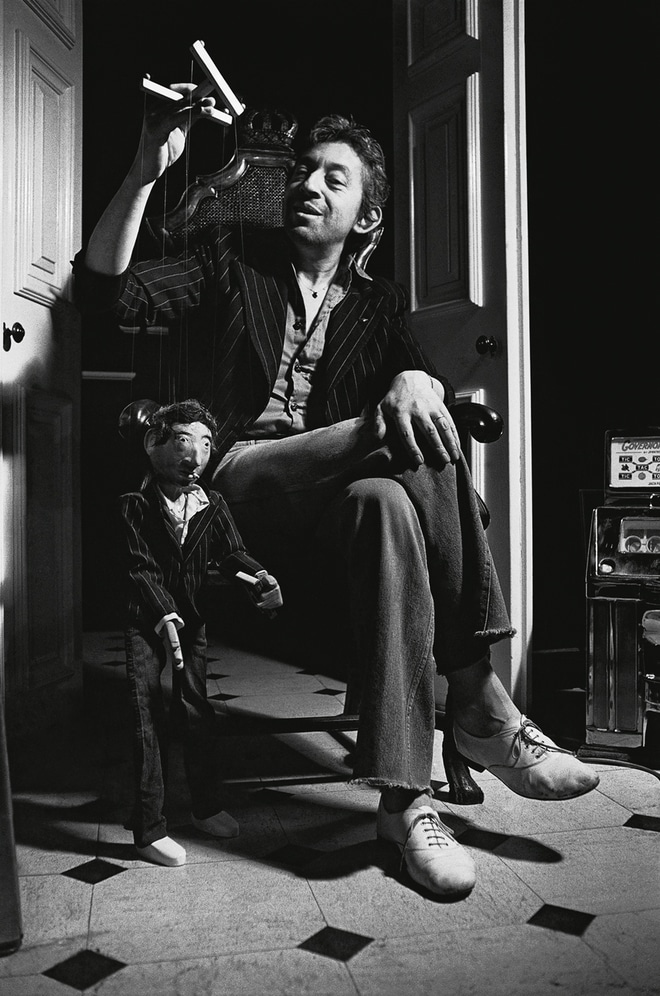

Serge Gainsbourg chez lui, jouant avec une marionnette à son effigie, en 1982.

Serge Gainsbourg en blazer, avec son insigne des parachutistes.

La Galerie de l’Instant nous permet donc de nous immiscer dans l’intimité du dandy au fil des photographies de Tony Frank. Une exposition nostalgique et poignante, qui raconte en images le quotidien de Serge Gainsbourg et de sa famille. Les gitanes s’entassent dans le cendrier, les bouteilles de rouge sont à moitié vides, le piano est ouvert, prêt à accueillir de nouvelles mélodies… Du grand salon illuminé par le portrait de Brigitte Bardot à la chambre de style persan où l’on aperçoit les Zizi blanches au pied du lit, en passant par le séjour rempli de vinyls et de beaux souvenirs qui prêtent à l’anecdote, la maison de Serge Gainsbourg semble encore habitée par sa présence magnétique.

Sur son trône en velours dans l’entrée ou allongé sur le tapis d’Orient de sa chambre, entouré de marionnettes à son effigie, de poupées de porcelaine, le dandy se prête au jeu, avec malice et tendresse. Et pour un instant, ce lieu nous devient familier, porteur de tant de fantasmes et de légendes.

En février 2018, Charlotte Gainsbourg relançait sur France Inter l’idée d’ouvrir au public le sanctuaire de son père, à l’exception de la chambre à coucher. L’actrice y est d’ailleurs retournée récemment pour tourner le clip de « Lying With You », extrait de son album « Rest » paru en novembre 2017, chanson dans laquelle elle s’adresse à lui. Mais ce musée est un serpent de mer… Charlotte Gainsbourg en avait déjà parlé au Monde en 2007 en évoquant un projet de l’architecte Jean Nouvel : « depuis quinze ans, nous y songeons ».

[youtube id= »g7b6J63QHXM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« 5 bis rue Verneuil, photographies de Tony Frank », du 29 mars au 10 juin 2018 à la Galerie de l’Instant, 46 Rue de Poitou, 75003 Paris

Crédit photo : Serge Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil © Tony Frank

[ultimate_google_map width= »100% » height= »300px » map_type= »ROADMAP » lat= »48.857138″ lng= »2.331635″ zoom= »15″ scrollwheel= » » infowindow_open= »infowindow_open_value » marker_icon= »default » streetviewcontrol= »false » maptypecontrol= »false » pancontrol= »false » zoomcontrol= »false » zoomcontrolsize= »SMALL » top_margin= »page_margin_top » map_override= »0″][/ultimate_google_map]