[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…

Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.

Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.

En France, malgré les Trente Glorieuses et l’embellie économique qui prévaut depuis la fin de la seconde guerre mondiale, mais qui ne rime pas forcément avec bien-être populaire, un besoin de liberté et de changement souffle dans l’air du temps depuis la fin des années 60 et la mort de De Gaulle. Le premier choc pétrolier va venir cristalliser les peurs de la société quant à son avenir.

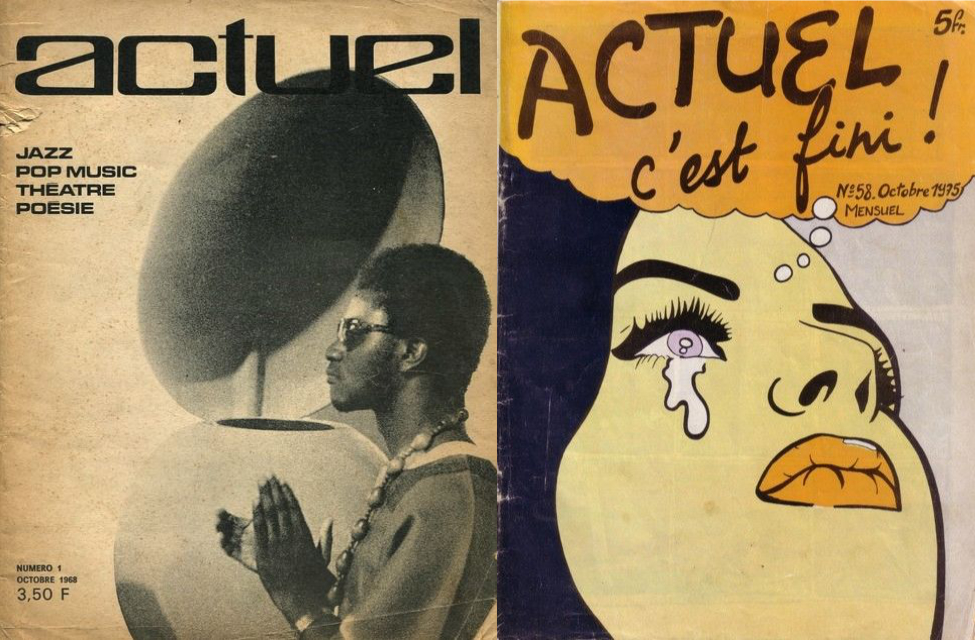

C’est dans ce contexte que naît le magazine Actuel ; d’abord un simple petit journal consacré au free jazz et aux musiques alternatives, fondé par Claude Delcloo en 1967, Actuel est ensuite repris par Jean Karakos (Mr Lambada) et devient à partir de 1970 le principal périodique underground francophone, qui couche alors sur papier le manifeste des mouvements libertaires post-mai 68 et popularise le journalisme Gonzo. En 1970, donc, nouvelle équipe, nouvelle formule, autour de Jean-François Bizot (directeur), Michel-Antoine Burnier (rédacteur en chef), Patrick Rambaud, Bernard Kouchner, puis Claudine Maugendre, Jean-Pierre Lentin, Léon Mercadet et beaucoup d’autres.

Le journal se démarque de la presse gauchiste & langue de bois de l’époque et devient vite le magazine de référence de la génération hippie en France. Parmi les sujets traités, tout ce qui a trait à la contre-culture, en phase avec ce qui se passe dans d’autres pays comme les USA, l’Angleterre, l’Allemagne ou la Hollande : la route, les communautés, la drogue, le rock, le cinéma, le féminisme ou l’écologie.

Tout s’arrête à l’automne 75, dans un climat de sympathique lassitude, comme un ultime pied de nez, la première année où le journal fait des bénéfices (5000 F !)…

Après deux almanachs, Actuel renaît donc de ses cendres en 1979, sous une nouvelle formule. Cette fois-ci, l’accent est davantage mis sur les reportages au long cours, autour du monde, avec de nombreuses photos et une grande diversité dans les sujets abordés. Mais l’esprit défricheur est toujours là… Pour la petite histoire, c’est dans Actuel que nous entendrons parler pour la première fois en France de l’Internet, au début des années 90.

Puis l’équipe d’Actuel se lance dès 1972 dans l’aventure Nova Press, la société de média éditrice des magazines Nova Mag ou City Magazine, un peu trop superficiel et avec peu d’articles de fond, qui s’arrêtera en 2004. Alors, peut-être un jour Actuel renaîtra-t-il une nouvelle fois de ses cendres ? Parallèlement, Bizot et sa bande créaient en 1981 Radio Nova, la station de la « Sono Mondiale ». Il a aussi repris « La Radio Jazz », avec Frank Ténot (ancien de « Pour ceux qui aiment le jazz » et « Salut les Copains » sur Europe 1), devenue TSF Jazz en 1999. Son immense discothèque était sa fierté.

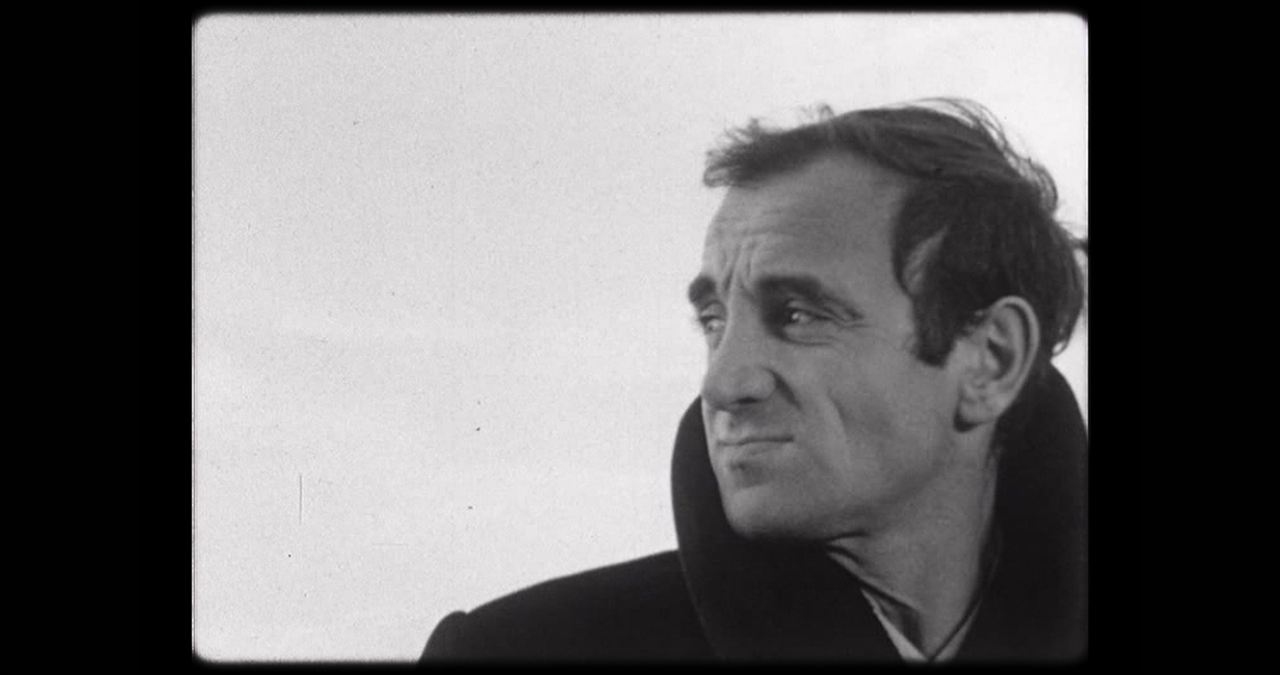

Dans « Un Moment de Faiblesse » paru en 2003, Jean-François Bizot racontait son combat contre le cancer, qu’il appelait « Jack le Squatter ». Mais Jack a fini par l’emporter le 8 septembre 2007…

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la découverte ou la re-découverte de ces années Actuel, vous pouvez vous référer à l’ouvrage passionnant et extrêmement bien documenté, « Les Années Actuel, Histoire d’une Contre-Culture » de Perrine Kervran et Anaïs Kien, paru en 2010 aux éditions Le Mot et le Reste.

Lieu de contre-culture emblématique des années soixante-dix, Actuel reste ignoré par l’histoire en général et celle de la presse en particulier. Jean-François Bizot, riche héritier, mécène dans l’âme et mao repenti, a eu sa révélation aux Etats-Unis. II y rencontre la freak culture et la free press, qui vont le conforter dans son désir de faire un journal. II ne concevra dès lors la vie et le travail que dans le collectif.

Ce livre, construit autour des témoignages de ses collaborateurs, est l’écho de cette aventure collective. II dessine le portrait d’une jeunesse bourgeoise, cultivée, imprégnée de la guerre d’Algérie, de l’héritage sartrien, de la décolonisation et des grandes aventures de la presse d’après-guerre. Ces jeunes gens sont politisés, passés par Sciences-Po, revenus du militantisme gauchiste, attirés par l’underground et désireux de participer aux révolutions minuscules et à la contestation rigolarde qui se sont substituées au « Grand Soir » de Mai 68. Ce collectif qui donne naissance au journal Actuel ou à Radio Nova va créer un style qui imprègne aujourd’hui encore le paysage médiatique et audiovisuel français.

« Tellement fiers d’évoluer dans un système parallèle, où les valeurs de base étaient pelle-mêle, Peace, Unity, Love and Having Fun, le Hip-Hop n’a jamais eu besoin de guns ni de gangs, mais plutôt de la foi de ceux qui en défendent la mémoire et l’éthique, les valeurs essentielles, celles qui créent encore l’étincelle, lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la Chapelle. A l’époque, les héros s’appelaient Actuel… » (Suprême NTM, 1995)

Et pour finir, si nous devions choisir un titre parmi tant d’autres qui symbolise le mieux l’esprit Actuel, alors ce serait probablement celui-ci…

[youtube id= »amX9hnr32A0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]