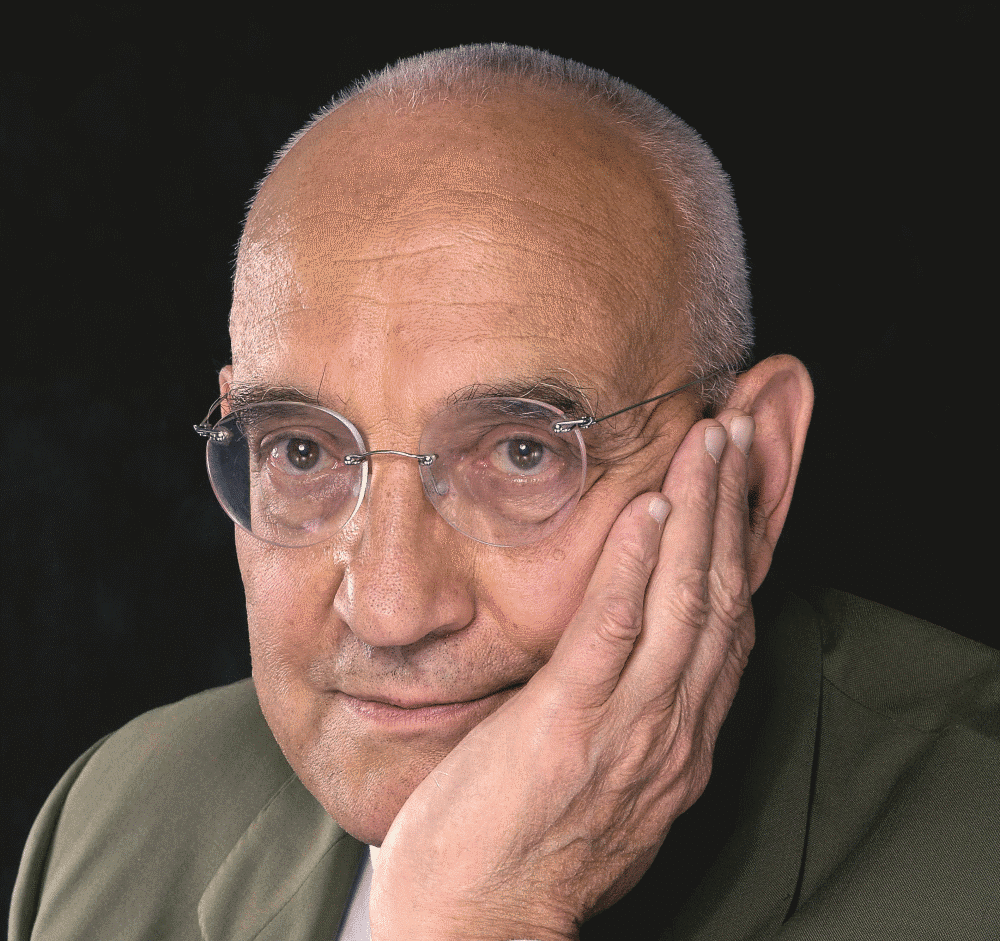

Révélé via la plateforme de streaming musical Soundcloud il y a 18 mois avec « Sunset Lover », une ritournelle électronique qui cumule désormais 350 millions d’écoutes sur le net, Petit Biscuit vient de sortir « Presence », son tout premier album, le jour même de ses 18 ans. Avec ce disque varié, le jeune prodige rouennais affirme son style et impressionne. Rencontre…

Une double formation : classique et autodidacte

Comment naissent les prodiges musicaux ? Petit Biscuit pratique la musique depuis l’âge de cinq ans, à sa demande. Pourtant, ni ses parents ni personne de sa famille n’est musicien. « J’avais demandé à ma mère de faire du violoncelle, je ne sais plus trop pourquoi. J’avais sans doute confondu avec le violon puisqu’il m’a semblé alors qu’il y avait erreur sur la marchandise », se souvient-il.

« Mais au final, j’ai préféré le violoncelle parce que c’était plus original comme instrument et plus élégant, ça me parlait ». Il n’a jamais arrêté depuis, et il s’est même mis à jouer du piano et de la guitare, de façon autodidacte, à l’âge de 8 et 9 ans. A 13 ans, il composait sur son ordinateur, dans sa chambre. Aujourd’hui, il maîtrise tous ces instruments, mais aussi les percussions, les instruments électroniques, et s’avère même convaincant au micro – il chante sur deux titres de son premier album, en particulier sur « On The Road ».

Fraîcheur et poésie digitale

Avec « Sunset Lover », un titre électronique frais et doux au refrain entêtant, posté sur Soundcloud sans trop y croire il y a 18 mois, Petit Biscuit a fait mouche. Il a depuis sorti un EP, écumé les festivals et joué devant des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Vendredi 10 novembre, le jour même de ses 18 ans, il publiait son premier album, « Presence », un 14 titres d’une grande richesse. On y retrouve son style singulier couplant mélodies obsédantes bien marquées et foisonnement de textures et de rythmiques. Des chansons synthétiques à la croisée de la techno, de l’ambient et de la trap music, particulièrement bien pensées et bien construites, piquées d’influences globales et d’instruments classiques.

Des petits bijoux de poésie digitale plutôt contemplatifs, mais sur lesquels on peut désormais aussi danser, comme sur « Problems », un R&B très réussi, avec le producteur Lido au micro, ou « Gravitation », une ballade trépidante dans le cosmos en compagnie de Mome et de Isaac Delusion. Et surtout sur notre coup de cœur, la merveille « Waterfall » avec Panama en featuring, un hit exaltant qui donne envie de tout lâcher pour aller tourbillonner dans les étoiles ou plus prosaïquement sur le dance-floor.

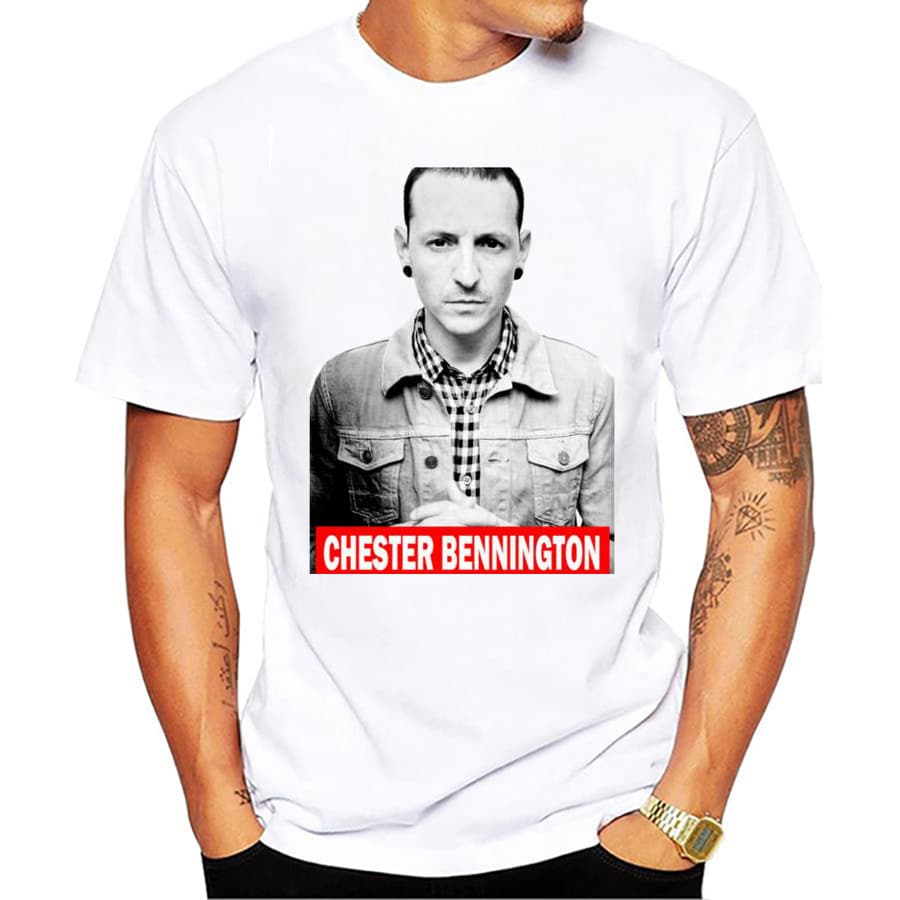

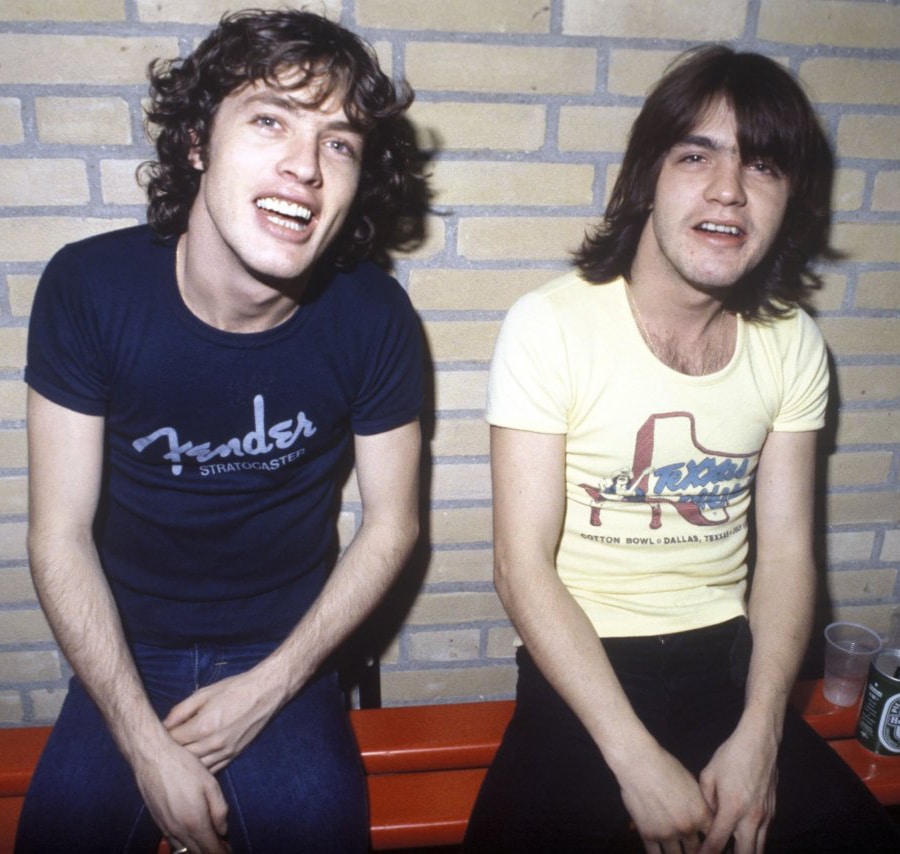

Des yeux de chat rieurs, un visage enfantin aux cheveux bouclés en bataille sur une longue silhouette, Petit Biscuit, Medhi de son vrai prénom, parle comme un adolescent, mais il a pourtant mûri à grande vitesse ces derniers mois : avant sa majorité, il a déjà dû faire des choix essentiels. Et il a opté pour l’indépendance : cet auteur, compositeur, producteur et interprète est désormais à la tête de son propre label, Petit Biscuit Music.

[youtube id= »SldXr6mQ4zo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Interview

Dans quel état d’esprit as-tu réalisé cet album, qu’est-ce qui a guidé ton travail ?

Je l’ai fait dans des états d’esprit très différents, c’est pour ça qu’il est très varié. Je dis souvent qu’il est schizophrénique, parce que tu passes de la plus pure poésie à un déchaînement extrême, sur « The End » notamment. Je pense qu’on y retrouve le Petit Biscuit qu’on connait, et qu’on en découvre d’autres facettes, notamment le côté pulsionnel, un peu plus tribal, comme sur le titre « Break Up », un morceau entre world et trap music avec une basse, des percussions et une voix qui prend toute la place. J’ai voulu du changement, il y a une grosse évolution, avec pas mal de morceaux plus trap et plus hip hop qu’avant. Je faisais de la musique assez ambient avec « Sunset Lover » et maintenant c’est de la musique beaucoup plus en mouvement.

L’as-tu pensé pour le live ?

C’est un album qui a été pas mal pensé pour le live. Parce que j’ai fait beaucoup de live depuis un an et demi et ça a totalement changé ma vie. Ça m’a fait considérer la musique autrement. Je suis passé du côté un peu statique de « Sunset Lover » à quelque chose de plus mouvementé, avec des rythmiques beaucoup plus fortes, des basses plus profondes. Les breaks et les grosses montées sont pensés pour le live. C’est là où la chanson et l’EDM se mélangent. Mais cet album, je l’ai surtout pensé pour moi. Il est beaucoup plus moi que ce que je faisais avant.

Dirais-tu que tu te cachais auparavant ?

Oui, je me cachais sous une espèce de pop music jolie, je tentais d’atteindre une beauté universelle. Maintenant c’est beaucoup plus vivant, plus nuancé, il y a une progression au sein des morceaux. Sur des titres comme « Presence », l’évolution est assez flagrante, ce n’est jamais pareil du début à la fin : ça passe de quelque chose de très beau, d’assez orchestral, à une basse qui vient tout casser, tu as un break apocalyptique et ça repart sur une basse et un synthé encore plus déchainés. C’est un combat.

L’idée c’était plutôt de transmettre le côté yoyo émotionnel ?

Oui, de toute façon, une carrière musicale, c’est un yoyo émotionnel, parce que tu as beaucoup de bonheur mais aussi de gros moments de stress et de fatigue. Tu passes par toutes les émotions et j’ai l’impression que quand tu commences à te lancer dans de l’artistique, tu deviens encore plus exposé, tu ressens les choses dix fois plus fortement que les autres. D’ailleurs pour moi, le thème de l’album, c’est une prise de maturité.

[youtube id= »zLsYpniBbDw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En quoi as-tu changé depuis « Sunset Lover » ?

Il y a un an et demi, quand je disais en interview que j’avais du vécu, je me rends compte que c’était faux. Maintenant je peux le dire parce que pendant un an et demi il s’est passé des choses vraiment extraordinaires, je suis allé jouer aux quatre coins du monde, je me suis réveillé dans le tour bus roulant en plein désert aux Etats-Unis, comme dans un autre monde. J’ai fait énormément de rencontres, des gens plus gentils les uns que les autres, des gens un peu plus requins aussi, mais je m’en suis séparé vite fait. J’ai dû décider si je restais indé (je le suis resté), ou si je choisissais de déléguer toute une partie de mon travail pour me concentrer sur l’artistique. J’ai beaucoup appris. Tout ça a forgé mon esprit. Je pense que c’est ça la vraie prise de maturité et ça se retrouve forcément dans ma musique de façon indirecte.

Comment travailles-tu ? Tu joues sur des instruments, tu enregistres des voix et ensuite tu les retravailles ?

Ce n’est pas tout le temps pareil : en général je pars d’une mélodie assez forte, d’un gimmick que je joue soit au synthé direct, qui correspond bien à la mélodie, soit au piano, soit à la guitare, soit même au violoncelle comme sur « Beam ». Pour ce titre j’ai enregistré sur une sorte de violoncelle que j’ai ensuite trafiqué, c’est la première fois que je fais ça, donc c’est un peu exceptionnel. Composer c’est plein de manières différentes de créer un gimmick, quelque chose qui reste en tête, et de créer autour.

Où nourris-tu ton goût pour la world music dont tu parsèmes certains morceaux ?

Ca vient de partout. C’est world parce que c’est traditionnel, mais c’est surtout hors du temps. Il n’y a pas une destination en particulier dont je me nourris parce que j’ai envie qu’on ne sache pas d’où ça vient. Certains vont dire que ça sonne indien, d’autres que c’est oriental. C’est juste partir à la découverte, être curieux de la différence. Il y a un côté ultra élégant et intemporel dans la world music.

[youtube id= »nOQh4NXZ2wo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Qui t’a donné envie de te lancer dans la musique électronique ?

Sans doute Bonobo, Flume et Porter Robinson. Mais c’est surtout la myriade de petits artistes que je ne cite pas mais que j’ai vus se lancer dans l’électronique sur Soundcloud qui a déclenché mon envie. En fait, les grands artistes sont un peu des gourous, tu les respectes, mais les petits artistes tu te dis que ça pourrait être toi. C’est donc plutôt eux qui m’ont décidé en me montrant que je n’étais pas tout seul à me lancer.

Tu aimes beaucoup le rap américain, pourquoi n’as-tu aucun rappeur en featuring sur ton album ?

J’ai sûrement quelques idées en tête pour la suite (dit-il en rosissant un peu, l’air mystérieux). Aux Etats-Unis et en Angleterre, beaucoup de rappeurs se mettent à rapper sur de l’électronique, comme Asap Rocky sur Mura Masa ou Flume. Le producteur prend une place plus forte qu’avant où il n‘était même pas cité. Aujourd’hui, le producteur inspire même les textes des rappeurs. Pour le moment, je me concentre sur mon projet mais je pourrais produire par la suite. Il faudrait qu’on amène en France ce mouvement. Produire est toujours intéressant. Mais si tu fais juste une instru pour un rappeur c’est un simple exercice. Tandis que si tu as une réflexion commune avec le rappeur afin qu’il y ait une cohérence entre l’instru et les textes, là ça devient intéressant, ça devient de l’artistique.

[youtube id= »TOfTsI4joOs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Tu étais en terminale S au printemps, quelles études fais-tu maintenant ?

J’évite désormais de parler de mes études. En fait j’essaye de faire des études, mais c’est très compliqué et du coup je n’ai pas envie que les gens sachent où je suis, ça m’a déjà posé des problèmes au lycée. Surtout, on a trop parlé de mes études et de mon âge, et pas assez de ma musique dans certains médias. Ils en ont fait le principal atout du projet alors que je n’ai pas envie que ça soit ça. Alors disons que le plan A c’est de faire de la musique mon métier. Mais j’ai aussi un plan Z. Et faire des études me permet de m’ouvrir à d’autres gens et d’autres choses.

Tu fais une tournée des Zénith ce mois-ci (voir dates ci-dessous), tu as le trac ?

Je suis prêt mais c’est un tout nouveau show, alors il y a toujours le petit trac des premières. Je suis carrément excité de proposer ça parce que c’est un album pensé pour le live. Il y aura du spectacle, avec des visuels superbes réalisés par mon copain Quentin Deronzier. C’est un show très préparé en amont. Certains disent qu’ils préfèrent sentir que c’est fait en direct mais pour moi il y a une petite part de science dans un show avec des moments ultra cadrés. Bien sûr, je joue beaucoup en live même si je lance certaines séquences en playback parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Sur scène, il y aura davantage de spectacle qu’avant parce que j’ai réfléchi à l’effet que ça allait produire sur les spectateurs. Ce qui m’intéresse c’est que le public comprenne bien ce que je joue pour faire monter la pression et ménager des effets de surprise.

Album « Presence » de Petit Biscuit (Petit Biscuit Music / Believe Digital) est sorti vendredi 10 novembre 2017

Petit Biscuit est en tournée des Zénith

✓ Le 14 novembre à Lille

✓ Le 16 novembre à Nantes

✓ Le 20 novembre à Toulouse

✓ Le 21 novembre à Paris

Il sera aussi le 27 novembre à Bruxelles, le 1er février à Rouen et le 3 février à Bordeaux

Article par Laure Narlian, journaliste et responsable de la rubrique Rock-Electro-Rap de Culturebox.

Photo à la Une © Jonathan Bertin