En 1988, Thierry Ardisson réinvente l’interview télé. Il y aura un avant et un après « Lunettes Noires pour Nuits Blanches », même si l’émission du samedi soir n’a duré que deux ans.

« Salut bande de nazes ! », « C’est en exclu, Lulu ! » ; ces formules en voix off de Thierry Ardisson, ponctuant son émission pour couche-tard du samedi soir, « Lunettes Noires pour Nuits Blanches », résonne encore dans bien des têtes. Elle n’a pourtant duré que deux ans, de septembre 1988 à juin 1990. À l’époque, Ardisson s’est fait connaître avec « Scoop à la Une », sur TF1 et « Bains de Minuit », sur la Cinq.

« Si on vous donnait la tranche horaire des Enfants du Rock, qu’est-ce que vous feriez ? » Claude Contamine, alors directeur des programmes d’Antenne 2, n’attend pas longtemps la réponse à la question qu’il pose à Thierry Ardisson, convoqué dans son bureau. « Je ferais non pas une émission de rock, mais une émission rock, rétorque l’intéressé. Je parlerais non seulement de chanteurs, mais aussi d’écrivains, de peintres, de comédiens. Le rock est plus un état d’esprit et une culture qu’une musique. »

Ardisson propose donc un magazine d’une heure 30, coproduit avec Catherine Barma, avec « 50 % de musique, 25 % d’interviews et 25 % de reportages », n’en déplaise aux amoureux du rock’n’roll, orphelins de leur émission. « Et comment vous l’appelleriez ? », interroge Contamine. En face, le jeune loup se souvient d’un slogan imaginé pour l’annonceur d’un journal « underground » où il travailla neuf ans plus tôt, dans le quartier des Halles. « J’avais trouvé un titre pour les Lunettes Glamor : lunettes noires pour nuits blanches » ; une des nombreuses griffes de l’ex-publicitaire, à qui l’on doit aussi les célèbres « Ovomaltine, c’est de la dynamite ! », « Vas-y Wasa ! » et « Lapeyre, y’en a pas deux ! ».

« À partir de ce moment-là, ce qui était génial, c’est qu’on avait une liberté quasi totale », raconte Ardisson. Séquence nostalgie. En cette fin des années 80 souffle un vent de liberté qui touche tous les secteurs et presque tous les pays. En 1988, en URSS, Gorbatchev accélère les réformes qui vont aboutir, un an plus tard, à l’effondrement du rideau de fer soviétique, le mur de Berlin tombe, le dictateur roumain Nicolae Ceausescu est renversé, la France célèbre le bicentenaire de sa révolution.

Dans l’air du temps, l’animateur invente un ton, sarcastique et provocateur. Antenne 2 veut une émission « branchée ». Lui déglingue les codes de l’interview, inquisiteur émoustilleur des intimités du show-biz. Une bouffée d’air frais salutaire, quand tous les autres animateurs font simplement de la promo. Son arme choc : l’interview-concept. Il y a en aura jusqu’à cinquante…

[youtube id= »nFbkcAEUt18″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« À l’époque, on connaissait le questionnaire de Proust. C’était la seule interview formatée. Pourquoi toujours commencer par Bonjour, comment allez-vous ? ». Voici le « chouchou », « le jeu le plus naze de la télé », « l’antiportrait chinois » (« Si vous étiez une cicatrice », « Si vous étiez une catastrophe »), les « questions cons » (qui vont faire un tabac), le « blind test » (retrouver les titres de tubes), « l’auto-interview » (celle de Gainsbourg/Gainsbarre fait toujours le buzz sur la Toile aujourd’hui), sur fond de « Night Clubbing », musique du générique de l’émission signée Iggy Pop, au rythme de laquelle défilent les photos des invités « warholisés » ; portraits pop jaune, vert, rose et flanqués de lunettes noires.

Le combat avec les invités-victimes semble pourtant douteux. L’émission ne se déroule pas en direct, et Ardisson a tout loisir de faire sauter au montage les dérapages incontrôlés. Celui-ci s’en défend. « Je n’ai jamais voulu faire l’émission en direct. Non pas par peur, mais parce que vous ne tenez pas les gens jusque tard dans la nuit si vous ne coupez pas les moments où on s’ennuie ». Aucune séquence n’a été censurée ? « Jamais, jure-t-il. Quand on dit montage, on pense souvent censure. C’est faux ! ». La censure vient d’ailleurs. « À un moment, il ne fallait pas inviter Jean-Edern Hallier parce qu’il avait écrit un pamphlet qui s’appelait « L’honneur perdu de François Mitterrand » », se souvient-il. Or, le président socialiste venait d’être réélu. « Il ne fallait pas non plus inviter maître Vergès parce qu’il avait défendu Klaus Barbie. C’était hallucinant ! Dieu sait si je hais Barbie, mais quand même ! »

Les invités ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être cuisinés. « Sauf Juppé, qui était alors secrétaire général du RPR », se souvient Ardisson qui s’exclame : « Il faisait l’auto-interview. C’est là que j’ai compris qu’il ne ferait jamais carrière. Il y avait une partie où moi je lui posais des questions. Et une autre où il chaussait les lunettes noires et où lui se posait les questions. C’était surréaliste ! Il n’y arrivait pas, jouait faux, jouait mal. Je me suis dit qu’il avait du souci à se faire, lui qui se lançait dans une carrière politique ! »

L’enregistrement a lieu au Palace. La célèbre discothèque parisienne n’en est plus à ses heures de gloire, mais elle n’en reste pas moins l’endroit où il y a des mignonnes. Les langues s’y délient et les tabous explosent. Ardisson adopte un ton libertaire et libertin, parle sexe, drogue, « comme on en parle dans la vie ». Dès la première, le 17 septembre, il lance à Guesh Patti, qu’il tutoie : « Es-tu pour la légalisation de certaines herbes magiques ? » La chanteuse du hit « Etienne, Etienne », réplique : « Je trouve plus sympathique de l’avoir en douce ».

La Marie-Jeanne, que l’animateur « ne considère pas comme une drogue », est omniprésente, du moins verbalement, chaque semaine. Mais quand Ardisson affirme que « la drogue, ce n’est pas de la merde », la ligne rouge est franchie. On n’est plus dans une transgression du langage. C’est du dérapage. Les Inconnus l’étrillent dans une parodie qui tourne toujours sur YouTube. L’époque est à une prise de conscience. 1988, c’est aussi l’année de la première conférence mondiale sur le sida.

« L’époque autorisait certains débordements », justifie le producteur qui assure avoir été « juste naturel ». Il plaide encore : « Je n’ai jamais fait la propagande de la cocaïne, moi qui ai eu tant de mal à m’en sortir. Je trouve toujours ridicule de dire que la drogue, c’est de la merde, car jamais personne ne va payer 120 sacs un gramme de merde. Partant de là, il faut aller au fond des choses pour expliquer pourquoi mieux vaut ne pas en prendre. »

Deux mois après le lancement de l’émission, en 1988, deux millions de téléspectateurs sont au rendez-vous le samedi soir, souvent des night-clubbers qui attendent le générique de fin pour aller s’encanailler. Le succès vient aussi de la mise en scène. Ardisson arrive devant la discothèque en 404 coupée. En réalité, « elle était tirée par un camion spécial parce que je ne savais pas conduire ».

Puis il y a l’ambiance, les volutes de fumée des clopes tirées comme si chacune était la cigarette du condamné, les rythmiques des clips (marque de fabrique des années 1980) qui montent à la tête, les verres d’alcool avalés comme autant de ponctuations, les figurants rasés, cloutés, badgés. « Il fallait donner tous les signes de la nuit, se souvient le producteur. Je procédais comme pour un film, en usant au maximum de l’illusion ».

Ardisson a sabordé « Lunettes »… « Ma connerie est d’avoir annoncé dès le début la fin, pour juin 1990. Il fallait être fou ! Je ne voulais plus faire d’antenne ». Mais n’affiche aucun regret. Vingt ans après, les Dechavanne, Ruquier, de Caunes, Fogiel étaient-ils ses héritiers ? L’orgueilleux réfute ces ambitieux qui « ont tellement envie de faire de la télé », alors que lui, n’en voulant pas, pétrifié par le trac, aura gravi les marches du succès, simplement mû par le plaisir, interviewant en deux ans 800 stars, dans un esprit de pionnier.

[youtube id= »2uQDQZiu8Ts » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Trente ans après la rencontre avec Gainsbourg, l’émission reste une référence dans la carrière d’Ardisson. Sur la Toile, les internautes commentent encore cette séquence durant laquelle l’animateur « parvient à faire sauter la carapace du fumeur de gitanes, dévoile un personnage attachant, tantôt pudique, tantôt outrancier, toujours libre ». L’auto-interview reste un moment d’anthologie. L’animateur, lui, se souvient ému de la genèse de cette « histoire » diffusée le 8 avril 1989.

« Un jour, j’ai reçu un coup de fil de Philippe Lerichomme, qui était l’homme de confiance artistique de Gainsbourg. Serge veut faire une émission spéciale avec toi. Il veut que ce soit tourné l’après-midi. Moi, l’après-midi, je trouvais ça nul mais bon, je n’avais pas le choix. Avec Catherine Barma, on monte l’émission, on lui fait rencontrer Antoine Blondin, Béatrice Dalle et d’autres artistes qu’il voulait voir. Je n’en revenais pas. »

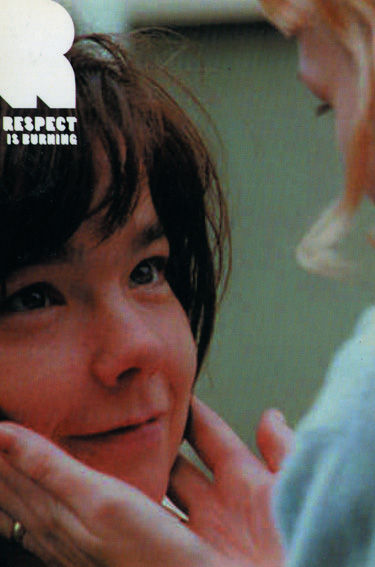

Ardisson admire Gainsbourg… Il évoque avec gourmandise comment il a passé ses invités à la moulinette de l’interrogatoire. L’actrice au parfum de scandale, révélée quatre ans plus tôt dans « 37°2 le Matin », brille par son ennui. Gainsbarre ironise sur ses frasques en trinquant avec l’auteur des « Enfants du Bon Dieu », son complice « d’alcool et de commissariats ».

Sur la scène du Palace, Étienne Daho chante « Heures Hindoues ». Gainsbourg taquine Bambou et parle, comme s’il n’avait pas le temps, de leur garçonnet, Lulu. On dirait une émission testamentaire. Ardisson se souvient : « À la fin de l’enregistrement, j’ai demandé à Lerichomme : Pourquoi est-ce que Gainsbourg m’a fait ce cadeau ? Et là, il m’a répondu : Gainsbourg rentre à l’hosto demain, il a une chance sur deux d’y rester et il a voulu faire sa dernière télé avec toi. J’étais pratiquement en larmes ».

[youtube id= »VO9WIgmg5yg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »RoJj348CbJ8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »fs5jcTP__KE » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Interview de Thierry Ardisson publié dans Le Figaro Culture le 17.08.2009