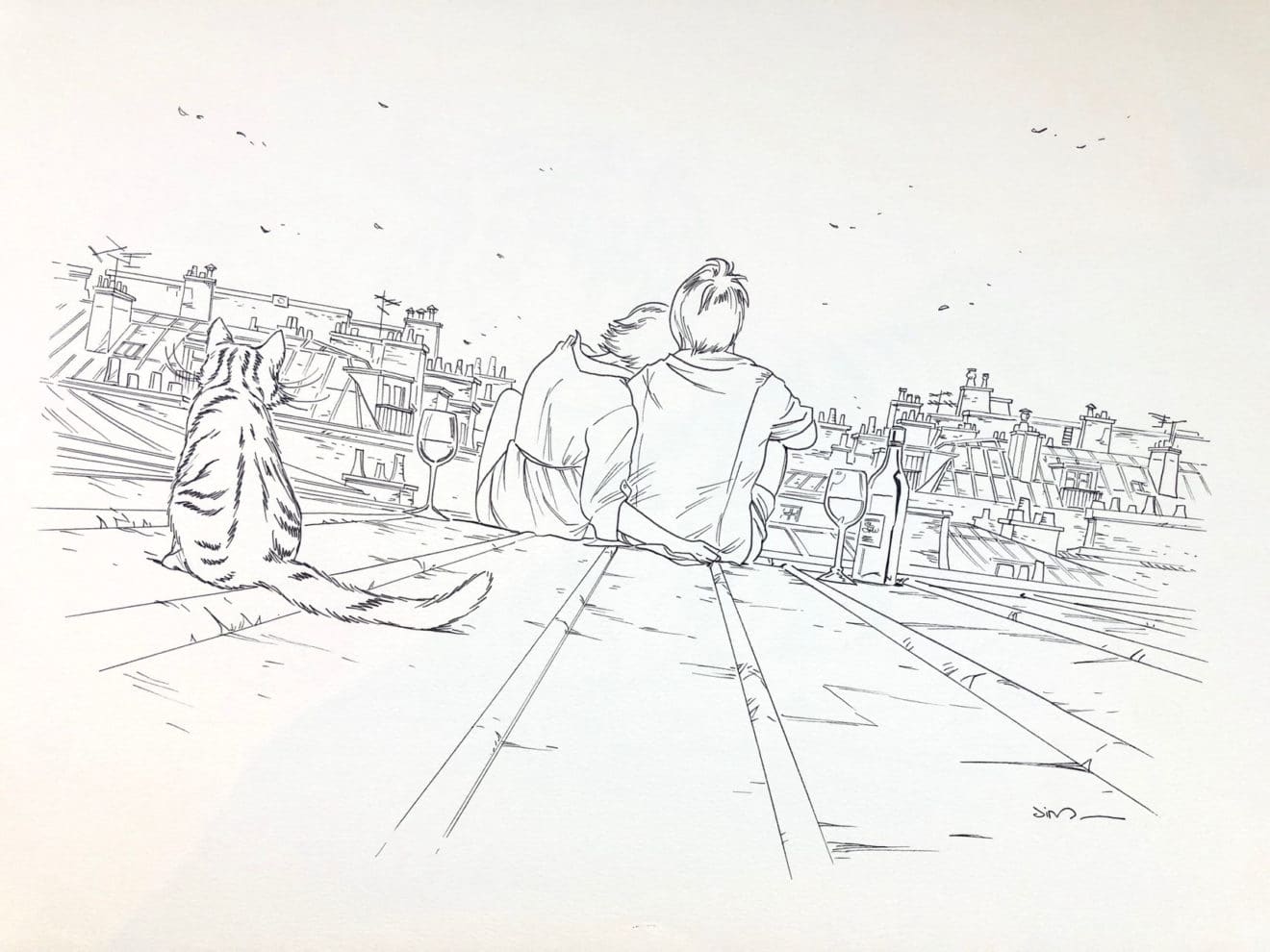

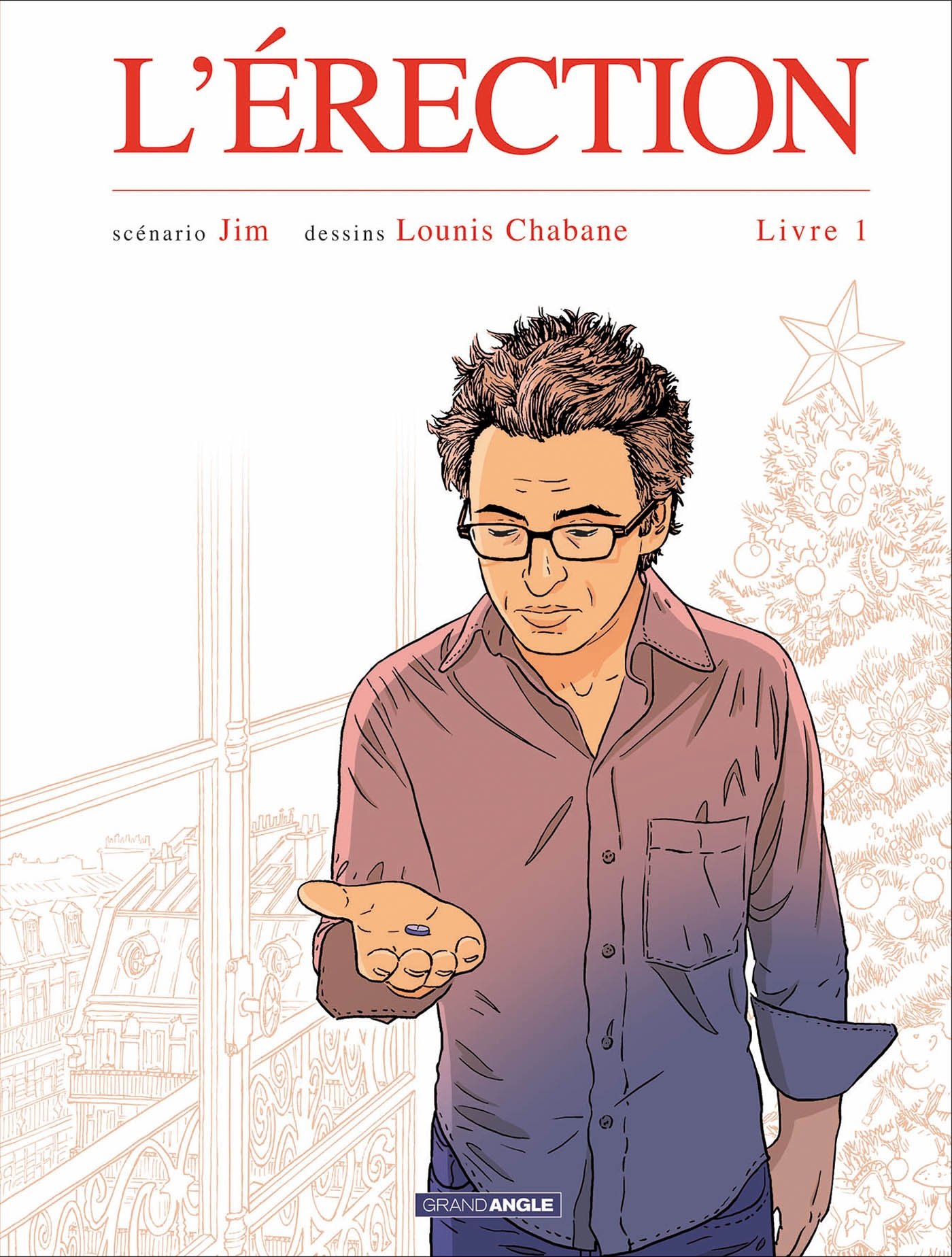

Jim est un compagnon de route fidèle d’Instant City. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la lecture de « Une Nuit à Rome » et de « L’Invitation » dont Michael Cohen a tiré un long-métrage qui sortira à la rentrée prochaine. C’est donc avec plaisir et curiosité que nous avons découvert son dernier né : « L’érection ». La bande dessinée est parue le 1er juin 2016 aux éditions Bamboo, dans la collection Grand Angle. Une histoire de couple comme les aime l’auteur, qui retrouve Lounis Chabane au dessin avec lequel il avait déjà co-réalisé les deux tomes de « Héléna ». Le pitch : quelques jours avant Noël, Léa et Florent, la quarantaine, reçoivent un couple d’amis, Alexandra et Jean-Fabrice. Au cours du dîner, ces derniers annoncent leur intention de se séparer. Emue, Léa pose alors sa main sous la table sur la cuisse de Florent et découvre que celui-ci est en pleine érection. S’en suit une nuit de disputes et d’événements inattendus qui feront éclater toutes les vérités…

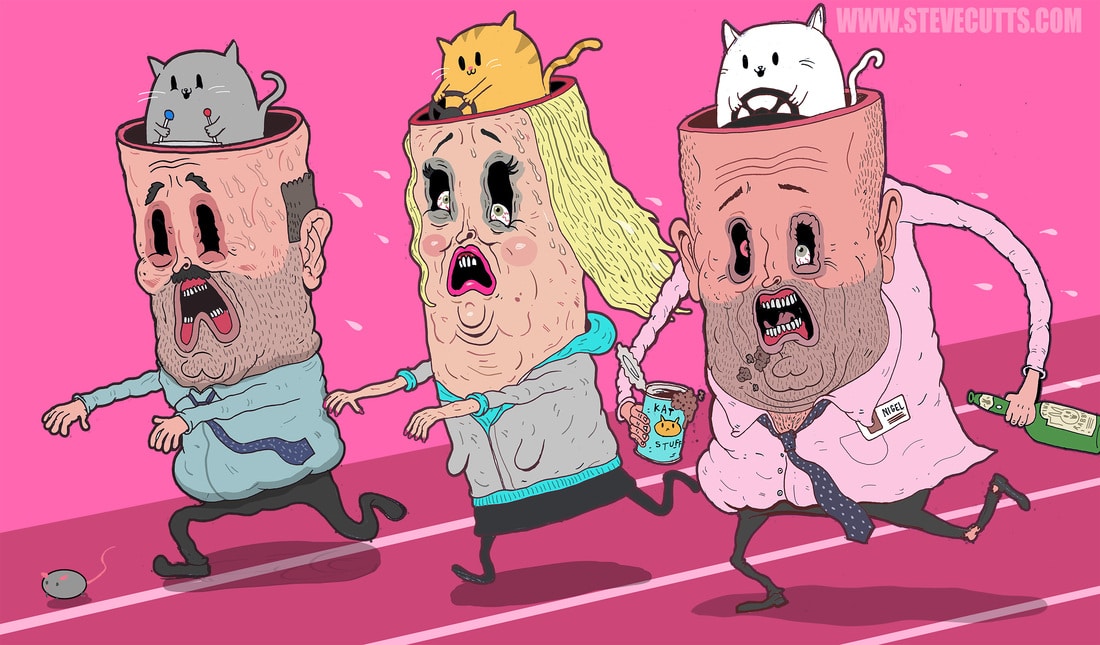

Les dessins sont très beaux, la couleur est magnifique, avec ces bleus (qui rappellent la couleur de la pilule), ces vieux roses et parfois ces pointes de rouge qui font relief. Le lecteur se positionne comme un spectateur face à une scène de théâtre. Il assiste à une comédie de boulevard, un vaudeville. Jim s’amuse. Après le titre gentiment provocateur à la manière d’une blague de sale gamin, il joue avec les défis : économie de décors et de personnages, huis-clos, histoire en deux actes. Comme au théâtre. Souvenir d’enfance des soirées familiales le vendredi soir devant le poste de télévision et le rendez-vous incontournable de « Au Théâtre ce Soir ». On a tous en tête les fameux « costumes de Donald Cardwell » et les « décors de Roger Harth ». « L’érection », c’est aussi tout un tas de clins d’oeil placés ça et là : des détails de décors comme le petit robot de Star Wars près de la crèche en Playmobils, des prénoms, des anecdotes dont Jim vous livre le secret. Interview…

iCity : Bonjour Jim. Comment allez-vous ?

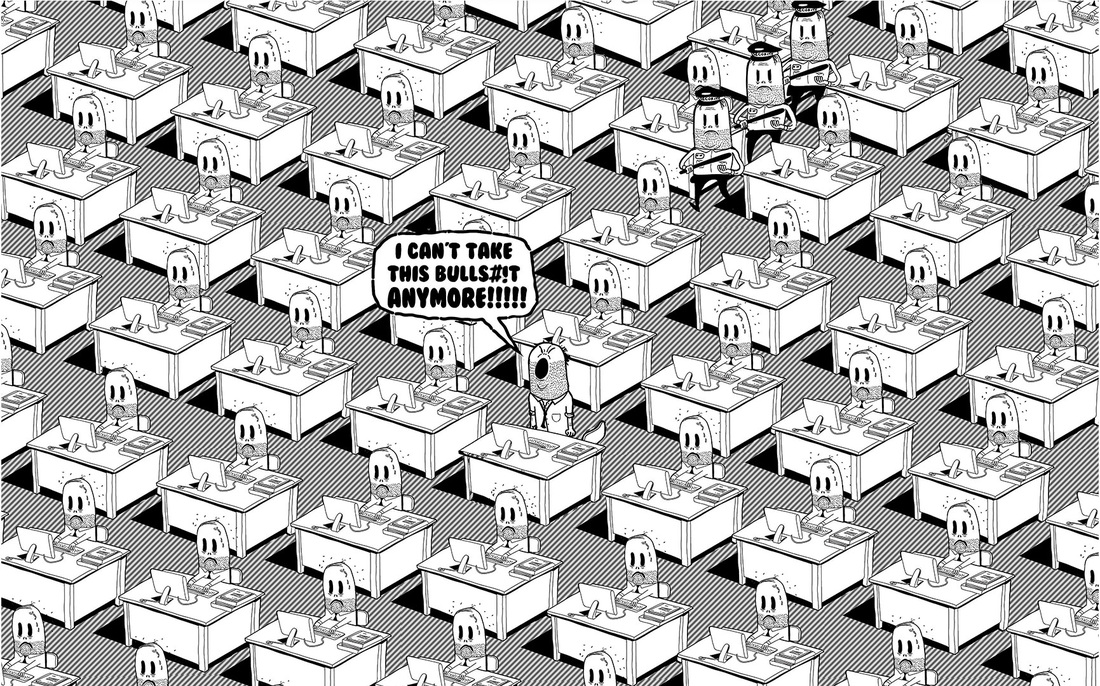

Jim : Bien ! Mais si la question s’applique à ce jour précis, je dirais que j’enrage car rien n’avance aussi vite que voudrais. J’attends des réponses qui tardent, et ça me rend juste fou… Mais sorti de là, tout va bien ! C’est juste le quotidien d’un impatient…

iCity : Justement, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Jim : Je mélange moments de BD au dessin et écriture de films. Quand on est en phase d’attente de réponses comme en ce moment, on se sent un peu freiné dans son élan… Mais du coup, j’avance la BD, et dès que les réponses tombent, je saute sur mon clavier. Alors qu’en vérité, on aimerait avancer d’un même mouvement, sans la moindre coupure. Mais ces phases d’attente permettent aussi de laisser refroidir le projet pour avoir un peu de recul.

iCity : Trois publications en 2015 : les Tomes 2 de « Un petit livre oublié sur un banc » et de « Héléna », encore avec Lounis Chabane. Puis aussi « De beaux moments ». Comment expliquez-vous cette boulimie de travail ?

Jim : Les albums prennent du temps à se faire et parfois il y a des effets de cumul. C’étaient des albums sur lesquels je bossais depuis longtemps et de fait, il peut y avoir une légère impression d’embouteillage vu d’un oeil extérieur. J’aime beaucoup avoir une actualité et des livres en librairie, mais il y a aussi des moments où il ne se passe rien. Il m’est arrivé il y a quelques années d’avoir onze nouveautés sorties la même année, mais certaines d’entre elles avaient démarré trois ans plus tôt. Quand on est dessinateur, il faut parfois un an voire un an et demi pour faire un album, plus certains dont je suis seulement au scénario, et parfois on peut avoir une impression curieuse de cumul, ce qui n’est pas le cas.

iCity : Pourquoi publiez-vous chez divers éditeurs (Vent d’ouest, Grand angle, Casterman) ?

Jim : Ca dépend des projets. En ce moment, je ne suis que chez Grand Angle parce qu’on est bien ensemble, on a les mêmes envies, le dialogue est simple et positif.

Chez eux, j’ai trouvé une réelle mise en avant du livre, ce qui n’est pas toujours le cas chez tous les éditeurs. « Une Nuit à Rome » a eu du succès aussi grâce à son éditeur. Un album peut être bien ou mal traité. Certains éditeurs, par manque d’ambition, peuvent freiner le développement d’un album, ou au contraire le pousser en avant. Grand Angle croyait dès le départ en « Une Nuit à Rome » et voulait l’aider à trouver son public. Il ne mettait pas de barrages à son expansion : cinéma, édition de luxe, par exemple. Quand on ne trouve par le bon éditeur, on peut être amené à en changer. Pareil si on ne veut pas s’encroûter, car hélas la relation à l’éditeur n’est pas éternelle, on est souvent contraint de tester de nouvelles relations pour se renouveler. Ça permet de changer de mode de fonctionnement et sans doute parfois est-il important de rappeler à un éditeur qu’on peut aussi papillonner ailleurs. C’est de bonne guerre, les éditeurs travaillent avec de nouveaux auteurs en permanence. On n’est pas enfermé l’un avec l’autre. Je suis un auteur médian : pour l’instant, je n’ai pas de souci pour me faire éditer, mais je ne peux pas non plus faire ma star. On ne peut rien imposer à son éditeur. Ce qui fait la différence lors du choix de mon éditeur, c’est l’honnêteté de la relation, la franchise, sa capacité à donner sa chance à un projet, de sentir qu’il sera porté par une réelle envie. Que tout ça se fasse dans le plaisir, simplement !

iCity : A quoi correspond la collection Grand Angle chez Bamboo ?

Jim : Bamboo était au départ sur de la bande dessinée humour. Ils ont voulu créer une collection, un label pour des albums plus sérieux et plus réalistes.

iCity : C’est votre seconde collaboration avec Lounis Chabane : un choix de votre éditeur ?

Jim : C’est Lounis qui a apprécié « Une Nuit à Rome » qui avait demandé à l’éditeur si on pouvait travailler ensemble. Il a lu plusieurs scénarii que j’avais écrits et a accroché sur celui d’« Héléna ». On a bossé sur l’album et on a eu envie de continuer notre collaboration. J’aime bien quand celle-ci perdure sur plusieurs albums. On a fait des progrès ensemble et on va plus loin que sur « Héléna ». Je crois qu’on est meilleurs. L’album « L’érection » est mieux dessiné et mieux écrit, même si c’est difficile d’en juger vraiment, en temps qu’auteurs. Mais je nous sens plus efficaces. Il existe une réalité très simple quand on créé une bande dessinée : parfois on est content, un peu ou moyennement de ce qu’on a réalisé, aucun de nous deux ne peut dire si à l’arrivée nous serons satisfaits du résultat final. Il se trouve que là, on est plutôt contents.

iCity : Comment fonctionnez-vous ensemble, lui à Paris et vous à Montpellier ?

Jim : Oh, ça se fait très naturellement. Je suis très investi dans le découpage : c’est une phase que j’adore. Je fais le story-board et Lounis fait le crayonné. Il me le montre et quand ça nous va à tous les deux, il attaque l’encrage, scanne les planches, les envoie par mail. Il faut être en phase pour travailler ensemble. Lounis est très bosseur et perfectionniste : il sait qu’à chaque fois qu’on pinaille ou retravaille une pose, c’est pour optimiser le résultat à l’arrivée. Il est très investi, on a une relation très franche et perfectionniste. Ca peut être contraignant pour un dessinateur d’avoir quelqu’un qui donne son avis sur les planches. Le fait que je dessine aussi est à la fois un avantage et un inconvénient. Avec nous, ça marche dans les deux sens : Lounis me propose aussi des modifications sur les dialogues quand il veut arranger certaines choses. Ce fut le cas par exemple avec les dialogues entre les jeunes de la fête du dessus. Je supervise aussi les couleurs que fait Delphine au fur et à mesure que l’album avance. Pour aller plus loin, j’aimerais un jour pouvoir faire un album sans rien voir du travail en cours et ne découvrir l’ensemble uniquement qu’une fois imprimé. Je donne mon scénario, le texte que j’ai écrit, l’histoire que j’ai créée et elle m’échappe, elle ne m’appartient plus. Quelques semaines ou mois plus tard, je découvre une œuvre totalement réappropriée. J’aimerais alors être surpris de voir de quelle manière elle a été restituée. Mais ça demande un lâcher prise que je n’ai pas encore, même si je cours après ça ! (Rires).

Pour l’instant je pense qu’il y a une chose que je sais bien faire et qui imprime un ton à mon histoire, plus que le scénario, je crois que c’est le découpage. J’ai du mal à me priver de ça. On peut vraiment abîmer un scénario ou au contraire le mettre en valeur avec le découpage. Je suis sensible à cette phase-là et j’ai du mal à lâcher là- dessus. Je fais des croquis très rapides de chaque case. Cela me prend environ une à deux heures pour une page de découpage, trouver le bon rythme, la bonne narration. Lounis imagine alors tous les décors, les attitudes, les visages et leurs expressions, les vêtements etc… Il lui faut compter environ trois à quatre jours pour une page. Il faut que tout se tienne et que l’ensemble reste fluide. C’est Delphine, ma femme, qui met ensuite le tout en couleur. Elle n’apparaît pas en première de couverture mais sur la page du titre à l’intérieur, comme tous les coloristes. Il y avait eu des tentatives par le passé pour faire apparaître le nom du coloriste sur la couverture, mais cela n’a pas tenu. Le coloriste est hélas davantage considéré comme un technicien de la couleur que comme un artiste créateur au même titre que le scénariste ou le dessinateur, et il faut se battre parfois contre son éditeur pour qu’il ai un pourcentage de droits sur l’album. D’ailleurs, ce pourcentage, ce sont les auteurs qui le retirent de leur part la plupart du temps. Ce qui est injuste. Le coloriste est trop souvent à part dans le processus alors que c’est ici un travail qui met en valeur dessin et scénario. On y attache tous une vraie importance, et je suis heureux que dans quasiment chaque critique, le soin porté aux ambiances soit souligné.

iCity : Pourquoi faites- vous certaines BD seul, scénario et dessins, et d’autres en collaboration avec un dessinateur ?

Jim : Si je faisais tout, tout seul, je ne ferais qu’un album tous les deux ans. Ce qui serait un vrai problème car j’ai envie de raconter des histoires tout le temps ! En vérité, ça me plait plus de les écrire que de les dessiner. C’est agréable de donner son texte à un dessinateur et de voir ce qu’il va en faire, d’être surpris de la manière dont il va l’emmener ailleurs. J’ai pris des cours de dessin étant gamin. J’aime ça. Pourtant, je pourrais très bien ne pas du tout dessiner. Ce ne serait pas grave. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est de raconter l’histoire. Tous les jours, je vais noter un petit bout de dialogue alors que je ne dessine pas forcément tous les jours. Certains griffonnent en permanence sur des carnets de dessin. Pour ma part, je dessine uniquement parce que c’est ce qui me permet de raconter mes histoires. C’est un paradoxe. j’aime bien dessiner, c’est agréable mais ce n’est pas ma finalité. Seule exception, mais récente, Marie d’« Une Nuit à Rome » a rencontré du succès. Alors je m’amuse à la dessiner en dehors de sa BD, et c’est un lien intéressant qui m’aide à vivre en dehors de la BD à strictement parler. Je ne sais pas d’où vient cette envie d’écrire des histoires. Ecrire, c’est peut-être une insatisfaction à se contenter de vivre. C’est une envie de faire mieux que ce qu’offre la vie. Je trouve passionnant d’arriver à capturer les gens, à créer des personnages. J’aime faire rire et émouvoir des gens, enfermer des émotions dans un livre et qu’à l’autre bout du pays quelqu’un, chez lui, allongé dans son lit ou sur un coin de canapé, puisse ressentir des émotions fortes. Quel bonheur ! Ca a à voir avec le partage. Je ne supporte pas de voir un film seul : j’ai besoin de le partager. C’est fabuleux de chercher des idées, d’en trouver, de s’étonner soi-même, de ne pas savoir comment le personnage va s’en sortir, comment il va évoluer. J’écris en ne connaissant pas la fin des albums. J’aime trouver le chemin. Pour la dispute de « L’érection », cette longue engueulade qui est le noeud du récit, j’ai ressenti une espèce d’excitation à l’écrire. Sans jeu de mots – érection, excitation, mon dieu… ! – j’étais enfermé dedans, emporté et c’est venu d’un seul jet – le problème des jeux de mots qui viennent sans le vouloir, c’est qu’ils viennent par deux, désolé – d’un coup comme ça, dans le plaisir immédiat. C’est la seule fois où j’ai éprouvé autant de plaisir à écrire. Une idée me vient comme une évidence. Puis j’ai envie de la creuser. Pour « L’érection », j’avais envie de partir d’une situation minimaliste, sans effet, sans besoin d’un tas de décors ni de beaucoup de personnages. J’avais juste envie de m’amuser avec les dialogues, de creuser de ce côté-là.

iCity : Comment vous est venue l’idée de cette « joyeuse dispute » ? Vous dites avoir d’abord eu « envie de ce titre » je vous cite : « C’est un bonheur rare d’avoir dans sa bibliographie un album s’appelant « l’érection ».

Jim : Oui, au tout départ, j’ai eu l’envie de ce titre. Puis très vite m’est revenue en tête une soirée passée en festival avec un auteur de BD me racontant sa première nuit sexuelle avec renfort médicalisé. Mais s’il n’y avait eu que ça, le titre ne m’aurait pas intéressé. Ce titre m’a juste permis d’avoir un angle particulier d’attaque pour aller plus loin dans l’approche des rapports de couple. Ce qui est intéressant dans le travail d’écriture, c’est de tenir ce sujet-là, l’érection, et de trouver une suite puis une fin à l’histoire qui tiennent la route. C’est ça qui m’amuse. C’est un truc de sale gamin. L’aventure de « L’érection » est partie du désir totalement irrationnel de deux auteurs, et on a essayé de garder ce désir assez pur, cette envie première, de ne pas trop la corrompre avec les avis des autres. J’ai essayé de m’accrocher à une idée qui m’amusait. Il a été longtemps question de changer le titre car cela posait des problèmes de référencement. On a tout entendu sur l’album : que la FNAC, Amazone ne le référenceraient pas, que les ventes seraient catastrophiques, que les libraires ne pourraient pas le mettre en avant, qu’aucune femme n’oserait l’acheter… Il y a eu une sorte de pression pour ne pas que sorte un livre avec ce genre de titre. C’est un pari, on verra bien, il y a aussi ceux que ça amuse… Et puis, on est en 2016, non ?

iCity : A nouveau une adaptation cinéma, comme pour « L’invitation » ?

Jim : On a en effet signé l’adaptation cinéma de « L’érection ». Le titre de travail du film est « La Surprise » qui est beaucoup plus passe-partout. Je préfère n’en parler que plus tard, quand ça sortira, car les projets cinématographiques sont des projets très très longs. Je bosse le scénario pour des producteurs avec Bernard Jeanjean. Ca prend les 2/3 de mon temps mais je préfère n’en parler que lorsque ce sera du concret, avec des acteurs, un tournage… Je connais trop les aléas de ce métier et je préfère être prudent, mais nous en reparlerons dans quelques temps avec grand plaisir !

iCity : La BD semble se prêter parfaitement au théâtre pourtant…

Jim : J’aimerais beaucoup que l’on me fasse une proposition pour adapter « L’érection » au théâtre. Cependant, quand on est un auteur de BD comme moi et qu’on se met a écrire pour le cinéma, on a tout un réseau de connaissances à créer et je ne pourrais pas faire les mêmes recherches pour le théâtre. Je n’ai qu’une vie. Si quelqu’un est intéressé par contre et me contacte, quel régal. C’est la première vocation de l’album. Je ne peux être qu’à l’écoute de quelqu’un qui aurait envie de se lancer dans une adaptation…

iCity : Combien de temps cela vous a t-il pris pour écrire le scénario de « L’érection » ?

Jim : La version texte correspondant aux deux albums a été faite en dix jours. Après, c’est là que le vrai boulot commence, beaucoup de travail de peaufinage, de découpage, préparer les pages en BD, trouver le rythme en BD, mais le texte pur est venu assez facilement. J’étais à fond dans cette engueulade avec ces personnages, j’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire. C’est un super luxe de pouvoir ainsi se consacrer à l’écriture. On est hanté par un sujet et on ne fait plus que ça : écrire. On y pense à table, le soir avant de s’endormir… Je me lève tôt le matin pour retranscrire mes notes. On est complètement habité par les personnages, on ne pense qu’à ça et le but c’est d’avancer dans l’histoire. Je suis à fond dedans, c’est un vrai luxe que j’apprécie énormément. D’un point de vue social, il y a des absences : on est un peu parti avec ses personnages, mais tous ceux qui écrivent connaissent ça !

iCity : Lorsque vous écrivez, est-ce que vous en parlez à votre femme, vos amis ? Est-ce que vous leur faites lire votre travail pour leur demander ce qu’ils en pensent ?

Jim : Lorsqu’on part sur une idée, il faut que celle-ci nous plaise vraiment car nous allons y travailler durant de longues années. De l’idée de départ, à l’écriture du scénario, en passant par le dessin, la mise en couleur, sur deux tomes, puis le film qui ne sortira que dans deux ans… Quatre, cinq, voire six ans peuvent s’écouler… Il faut donc une idée sur laquelle on va s’accrocher et qui résistera aux avis et aux courants contraires. On a besoin d’avoir la foi pour porter ainsi une idée pendant aussi longtemps. Je parle de mes projets pour les tester, pour voir quel effet ils produisent sur les gens. Rien que de parler d’une idée, je vois de suite à la réaction des gens si elle est bonne ou pas,. Et une idée doit aussi te poursuivre : si l’idée s’envole au bout de deux ou trois jours, si elle ne reste pas accrochée à ton esprit, c’est qu’il ne faut pas la garder. Une vraie bonne idée est tenace.

Ma femme est très partie prenante dans ce que j’écris, on se connaît tellement bien. Il y a aussi quelques copains : Arnaud, mon ancien agent de cinéma, qui a un très bon regard sur ce que j’écris, avec un avis très pertinent. Il ne laisse rien passer. Quelques copains que j’appelle « Les Chacals » car ils n’aiment jamais rien, il est donc difficile pour moi de les épater, pourtant c’est ce que j’essaie de faire. Je montre également mon travail à des personnes plus neutres, moins professionnelles, davantage « grand public ». Et bien entendu, je le montre à mon éditeur et à mon directeur de collection dont les avis sont primordiaux.

Je travaille actuellement sur le scénario de « Une Nuit à Rome » Tome 3. J’ai passé la moitié des barrages d’un point de vue écriture, mais seulement la moitié… Je ne suis pas totalement convaincu. Je rebosse et je corrige… Parfois je choisis des personnes au hasard sur mon blog et je leur envoie mon scénario à lire pour voir quelles seront leurs réactions. Si plus de quatre personnes butent sur une même scène, alors je me dis qu’il y a un souci … Mais même si je prends l’avis des autres avant de me lancer, l’écriture reste une dictature car c’est une création personnelle et au final je n’en fais qu’à ma tête sur le texte. L’art n’est pas démocratique, si on commence à écouter chaque avis, on va dans le mur. Sur un projet perso, c’est donc moi qui enlève la décision ultime. Oui, c’est intéressant de prendre des avis, mais à un moment donné, il faut faire ce qu’on sent… et avoir une vraie tête de cochon.

iCity : Est-ce que ça arrive en BD comme au cinéma que des éditeurs, comme des producteurs, vous imposent un point de vue, des coupures ?

Jim : Ca m’est arrivé en effet : sur une page de « Nuit à Rome », Tome 2. J’ai été gentiment censuré sur une planche jugée trop sexe. L’éditeur a eu le dernier mot. J’ai demandé à être totalement libre sur les Tomes 3 et 4 (dont je ne sais pas s’ils seront très sexuels au final, de toute façon). Sinon, les interventions se passent simplement et touchent principalement la couverture, le titre ou l’approche commerciale, rarement le contenu puisque la décision de faire ou non le projet a déjà été prise en amont. Dans la BD, on est plutôt assez libre de faire ce qu’on souhaite, de s’adresser directement à ses lecteurs, sans barrage.

iCity : Pourquoi avoir situé l’histoire en pleine période de Noël ? Un moment idéal pour une bonne engueulade ?

Jim : Parce que c’était très visuel. J’aimais bien ce côté « enfermé à cause du froid dehors » alors que c’est bouillant à l’intérieur. Il y a quelque chose d’anachronique d’être en érection tandis qu’il fait froid. Ce fut intuitif, pas du tout raisonné. C’est souvent le cas d’ailleurs, et après coup, on peut trouver plein de raisons justifiants les choix instinctifs… Mais en l’occurrence, ils sont dans l’hiver de leur sexualité, et Florent essaie de passer une nuit brûlante.

iCity : Avez-vous eu recours à l’aide ou à l’avis d’une femme, la vôtre par exemple, pour écrire les propos tenus par Léa ?

Jim : En réalité, non, je ne crois pas. J’ai des personnages-femmes assez masculins et inversement. Je ne fait pas de distinguo, je ne les découpe pas comme ça. J’essaie de ne pas le penser comme ça non plus. J’ai pris l’avis de lectrices mais les critiques revenaient sur l’aspect hystérique de la femme, qui peut encore gêner, et je le comprends. mais avant tout, c’est une farce, une comédie. C’est tout l’avantage quand on passe d’un média à l’autre : on peut s’écouter, suivre notre voie jusqu’au bout sans tenir compte des avis de tout le monde.

iCity : Léa est brune, Alexandra est blonde : y a t-il un sens derrière ce choix ?

Jim : Non, c’était juste pratique pour distinguer les personnages. On avait fait une héroïne blonde dans « Héléna » avec Lounis, on s’est dit qu’on allait changer, c’est aussi simple que ça. D’instinct, selon le cliché, la blonde est plus écervelée, et comme ça en une case, le lecteur sait tout de suite de quelle manière elle va se comporter, quel type de personnage elle va être… quitte à surprendre au final ?

iCity : Une érection, ça fait plutôt marrer, non ? Pourquoi est-ce que Léa s’emballe comme ça jusqu’à même parler de « trahison ». Ce ne serait pas un peu exagéré ? Sa mauvaise humeur latente n’est-elle pas due en fait à sa contrariété de vieillir ?

Jim : On ne peut s’empêcher de penser que si Léa fait tant d’histoires pour si peu, c’est parce qu’elle cache une culpabilité. On dirait qu’elle provoque volontairement cette dispute… qu’elle a besoin d’entrer en affrontement. En réalité, elle affronte sans doute plus le temps qui passe et l’inéluctable, c’est contre ça qu’elle est en colère…

iCity : Pourquoi est-ce que Florent ne lui dit pas tout de suite la vérité ? Le viagra, ça peut être un joke assez fun « pour essayer » et se marrer un peu ?

Jim : Il a un peu honte : il voulait montrer qu’il était en forme, qu’il assurait. Je pense qu’il ne l’aurait pas forcément dit. Je ne sais pas en fait, s’il l’aurait avoué à Léa ou non… Ce qui est sûr, c’est qu’il ne pensait absolument pas que cela finirait en dispute ! Il avait vu ça comme un plan un peu improvisé. Et puis ça a mal tourné…

iCity : Vos personnages ont tous des failles. Vous ne racontez pas une histoire, mais des caractères, des personnalités, des humeurs, des périodes de bon ou de mauvais moral. Les histoires semblent secondaires. Elles semblent n’être là que pour planter un décor aux tempéraments et aux humeurs des personnages…

Jim : Mes histoires sont des puzzles : je pars de petits bouts de dialogues, d’anecdotes, de notes que j’ai prises et j’essaie de les assembler de manière cohérente. J’essaie de raccommoder entre elles des idées qui paraissent bonnes. Il est vrai que je décris un peu toujours le même personnage masculin. Celui-ci est une sorte d’alter-égo. Il vit des histoires différentes au fil des albums et vieillit tout comme je vieillis. Il évolue, comme moi, au fil de la vie. J’aime raconter des choses proches de la vie des gens, à hauteur d’homme. Cela me fait penser au film avec Hippolyte Girardet, « Un Monde sans Pitié ». Il subit la vie. Il aimerait que tout soit merveilleux mais se cogne à chaque fois à la réalité. Florent avait imaginé une nuit géniale grâce à son subterfuge et la réalité est toute autre, ça tourne à la catastrophe. Pour les prénoms de mes personnages, j’aime piocher parmi ceux de mes amis : ce sont les prénoms de personnes de mon entourage que je connais bien… et qui se reconnaîtront… Des jokes persos !

iCity : Léa a des mots très durs pour Alexandra : une femme parle vraiment comme ça de sa copine pour qui elle a, dites-vous, « une vraie tendresse » ?

Jim : C’est pour une comédie. Je trouve amusant de voir Léa, bobo, un peu bourge, se mettre à cracher son venin à la moindre petite occasion. Ce contraste est comique. C’est un code qui renvoie au théâtre. C’était aussi un défi : je ne voulais pas faire une BD mettant en scène un couple de bourgeois dans un appartement chic. Je voulais faire ressortir des contrastes : c’est pourquoi il y a autant de tableaux rocks accrochés aux murs de cet appartement ancien, par exemple. Il y a aussi un contraste entre ce qu’ils laissent paraître à l’extérieur et ce qu’ils sont vraiment à l’intérieur. Florent a une érection mais au fond il manque de confiance en lui et a eu besoin de tricher. Léa semble sûre d’elle et vocifère, mais au fond, elle a peur de vieillir et de ne plus être désirable. Petit à petit, ça m’intéresse de voir « tomber les masques ».

iCity : Pensez-vous comme Florent que « Toutes les femmes sont des hystériques » ?

Jim : Du tout, ce n’est d’ailleurs même pas lui qui le dit, mais Léa qui l’accuse de penser ça. Je voulais jouer avec l’excès. J’ai deux points de départ : le titre, et l’envie de déplacer le curseur de l’engueulade, d’explorer cette facette du couple. Donc, à partir de là, je cherche comment et pourquoi une érection dans un couple pourrait donner lieu à une forte dispute : parce qu’elle n’est pas naturelle ! Ce que j’aime aussi, c’est me lancer des défis. Ici le challenge, c’est de tenir deux albums dans un seul appartement. C’est une contrainte difficile mais c’est cela qui m’amuse. Florent est la victime : il est faible et gêné alors qu’il devrait être un conquérant en érection, un héros. Léa elle, est la conquérante alors qu’elle aurait dû être la victime du désir sexuel de son mari. Je trouve ce renversement de situation comique. C’est la femme qui domine malgré l’érection de son mari.

iCity : Ainsi les hommes penseraient à offrir ce genre de cadeau à leur femme ?

Jim : L’un de mes très bons amis s’est inscrit sur Meetic après sa séparation d’avec sa femme. Il manquait de confiance en lui et s’est mis au viagra. Dans « L’érection », cette anecdote de départ tient vraiment à cela : un manque de confiance en soi de la part de Florent.

iCity : Léa s’ennuie, dirait-on, dans cet appartement, dans son couple, dans sa vie : on dirait qu’elle reporte cette frustration sur Florent.

Jim : Une partie de l’histoire parle de la volonté d’être désirée encore et l’érection est le symbole de ce désir. Léa se rend compte que cette érection n’est pas naturelle. Elle en conclut que son mari ne la désire plus. L’excuse de la prise d’une aide médicamenteuse au départ sert à appuyer sur cette faille-là.

iCity : L‘histoire de la bonne vieille réconciliation sur l’oreiller : les hommes ne doutent de rien, on dirait…

Jim : C’est mécanique, c’est assez masculin…

iCity : On dirait qu’il y a un petit souci avec la place du sapin à travers les cases…

Jim : J’avoue, je ne me soucie guère de ces préoccupations au découpage. Je privilégie l’esthétique et surtout l’efficacité de la mise en scène, sans tenir compte du plan de l’appartement. Je privilégie le déplacement des personnages et je rajoute un sapin de Noël où il me semble que ce sera le plus joli. Aviez-vous remarqué la place de ce sapin en première lecture ?

iCity : Non, en effet. J’en ai eu la curiosité en lisant le commentaire de Lounis en épilogue.

Jim : C’est exactement ça. Je ne m’en tiens qu’à cette première lecture parce que je fais ce que je trouve le plus efficace pour être happé par le récit, la logique des décors viendra après. Je préfère privilégier celle du sentiment des personnages. Je suis par contre très attaché à la compréhension du texte et de l’histoire : ceux-ci doivent être fluides et s’imposer comme une évidence. Je ne supporte pas que le lecteur soit obligé de relire une page parce qu’il a perdu le fil de l’intrigue. Je n’aime pas qu’une queue de bulle soit mal placée et gêne la lisibilité du dessin. Parfois il faut tricher sur certaines choses, comme des éléments du décor, pour rendre l’ensemble plus efficace et compréhensible.

iCity : Il y a une dédicace toute petite en fin de livre qui passe presque inaperçue « à Philippe L. ». Pourquoi ne pas l’avoir mise en début de livre ?

Jim : Oh, c’est un petit clin d’oeil perso adressé à une seule personne… En matière d’érection, restons discret.

iCity : Apres « L’érection », quelle sera votre prochaine « bêtise de potache » ?

Jim : Des albums plus matures… des titres un peu plus sérieux, je crois. « L’érection » sera-t-il mon dernier coup d’éclat en matière de gaminerie ? Je ne sais pas. Cinquante ans, que diable, n’y a t-il pas obligation à acquérir une certaine respectabilité ? Je pose la question… !

iCity : Etes-vous satisfait des retours suite à la sortie de « L’érection » : de la part des lecteurs et en matière de ventes ?

Jim : Pour ce qui est des ventes, aucune idée… Les retours des lecteurs sont très emballants, pas de souci là-dessus. J’ai même eu une lectrice hier qui m’a avoué avoir été toute émoustillée à la lecture… Je n’avais pas pensé un seul instant que cette phrase puisse aussi avoir un effet sur la libido ! Les joies de ce métier, vraiment…

iCity : Vieillir, c’est pour l’homme avoir peur de ne plus bander et pour la femme celle de ne plus être désirée ?

Jim : Ne plus être désirée et ne plus bander, ce sont les deux mêmes croix, mais je pense qu’il y en a bien d’autres. Vieillir, c’est surtout la peur que le temps qui reste soit moins amusant que le temps passé. Alors qu’on ne veut qu’une chose, au fond, dans ce monde trop grave : s’amuser…

Merci à vous pour ce long entretien !

« L’érection »

Scénario de Jim & Dessins de Lounis Chabane

Livre 1 (48 pages, 16,90 euros)

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Liens externes » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Son Blog

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Sa Page Facebook

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Comixtrip