[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…

Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.

Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.

Mai 1981, les radios libres s’emparent des ondes. Presque quarante ans plus tard, il faut bien admettre que le concept de la bande FM est bien éloigné des premiers idéaux qui ont amené à sa libéralisation à l’époque. Retour sur ces années…

Jusqu’en 1981, sept radios seulement émettent en France : trois de service public (France Culture, France Musique et France Inter) et quatre radios périphériques (Europe 1, RMC, RTL, Sud Radio) qui se partagent le territoire. Valéry Giscard d’Estaing veille instamment au respect de ce monopole, et tout piratage est sévèrement puni…

Antoine Lefébure fut l’un des premiers à s’intéresser à la liberté des ondes en France. Il avait commencé à se pencher sur le sujet dès la fin des années 60, à l’époque des radios pirates, comme Radio Caroline ou Radio London, qui émettaient vers l’Angleterre à partir de bateaux amarrés en dehors des eaux territoriales. Après quelques premières expériences assez confidentielles, comme à la Fac de Jussieu, il fonda en 1974 avec Philippe Lorrain la revue « Interférences » consacrée à ces sujets.

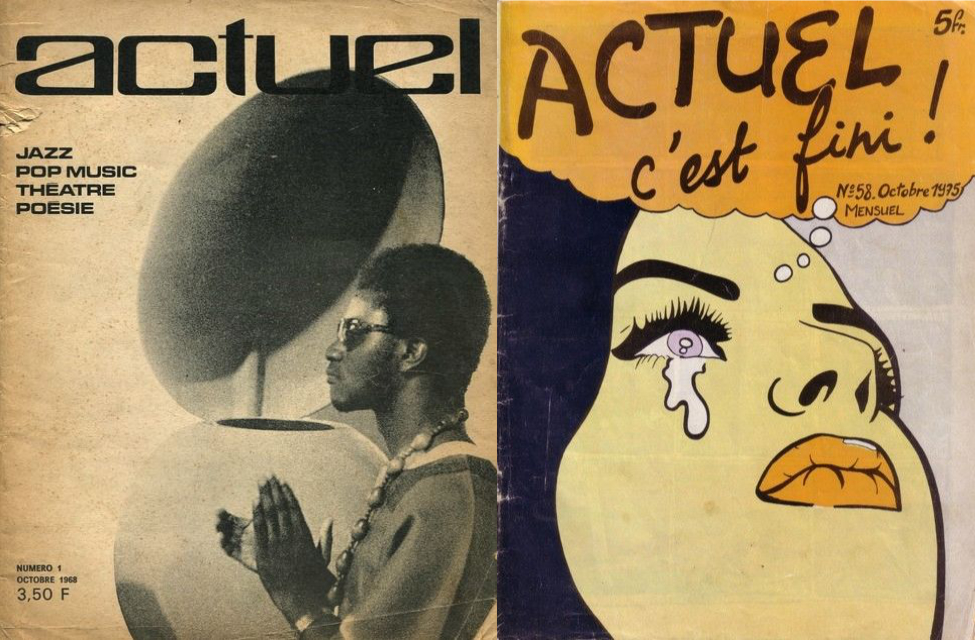

En 1977, il reçoit l’aide du magazine Actuel et grâce à une alliance pirates / écolos, il crée Radio Verte, dont la première émission historique date du 13 mai, diffusée avec l’aide de Brice Lalonde depuis le domicile de Jean-Edern Hallier (décidément dans tous les coups !). La voie était ouverte !

L’idée de créer une radio libre trotte en fait dans la tête d’Antoine Lefébure depuis le début des années 70. Après une tentative avortée en 1975, le grand jour arrive à l’occasion des élections municipales de 1977.

Le dimanche 20 mars 1977, Brice Lalonde annonce en direct sur le plateau d’Antenne 2 la naissance de Radio Verte. En réalité, ce qu’il fait entendre sur un transistor n’est qu’une émission factice, préenregistrée et diffusée à l’aide d’un émetteur FM compact dans un rayon de quelques mètres par son complice, Antoine Lefébure, présent en coulisses. Cette anecdote, maintes fois racontée, a surtout contribué à faire connaître auprès du grand public l’existence des radios libres et à encourager leur essor.

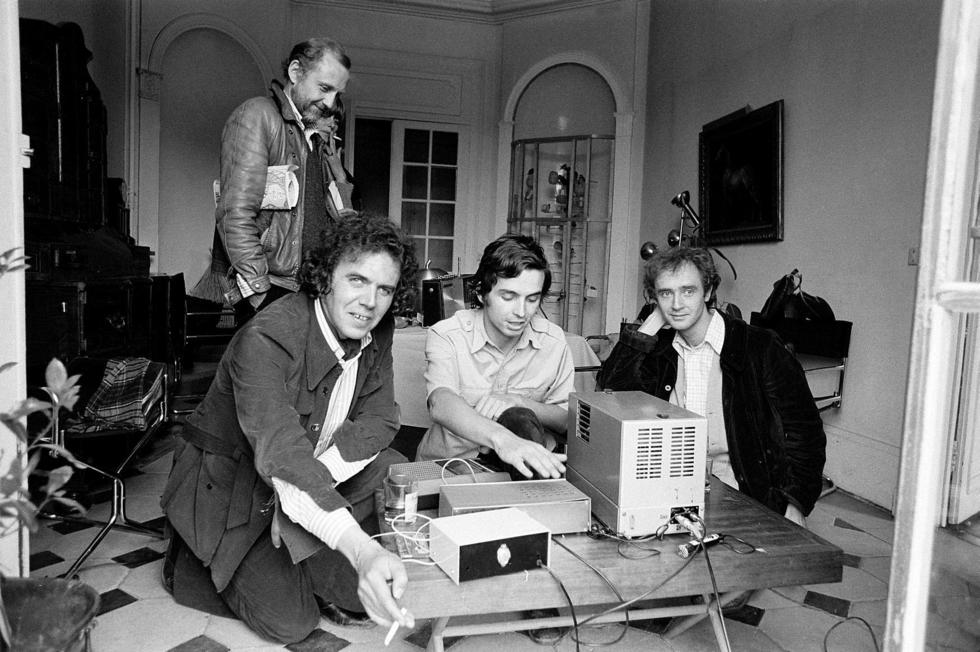

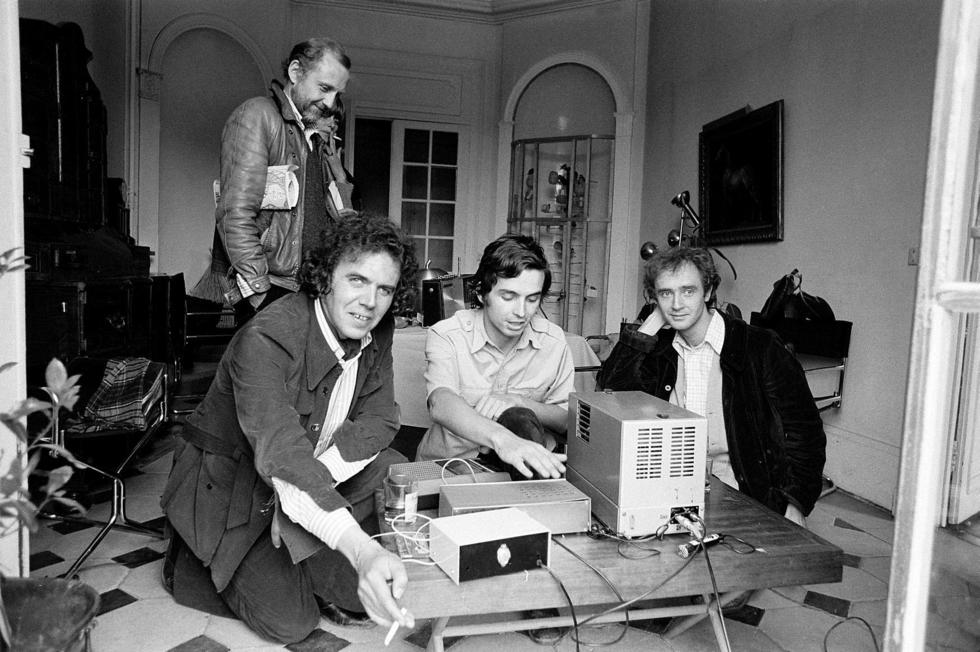

La véritable première émission sera diffusée le 13 mai 1977, depuis l’appartement de Jean-Edern Hallier sur la fréquence 92 MHz, à l’aide un émetteur de 50 W bricolé par Sylvain Anichini et Jean-Luc Sendowski. Pour cette émission, Radio Verte devait d’abord émettre depuis les locaux du Nouvel Observateur, mais son directeur Claude Pedriel n’était pas favorable à cette idée. L’émission fut donc enregistrée et réalisée par Andrew Orr et Jean-Marc Fombonne dans les studios de France Culture, et sera ensuite diffusée intégralement et sans brouillage.

Radio Verte émet ensuite de nouveau les 16 et 17 mai, puis le 18 juin 1977, subissant le brouillage implacable de TDF. Elle reprend ensuite l’antenne depuis les locaux du Matin de Paris du 12 au 14 juillet 1977, en direct cette fois-ci. Les dernières émissions seront diffusées quasiment sans discontinuer tous les jours du 7 décembre 1977 à la mi-mars 1978. Mais après les élections législatives de mars 1978, la radio devient muette. Elle ne réapparaitra qu’entre les deux tours de l’élection présidentielle de 1981.

Radio Verte sera ensuite autorisée en partage de fréquence avec NRJ ; mais elle n’émettait déjà plus depuis longtemps. Une partie des membres de Radio Verte rejoindra plus tard Radio Nova.

[youtube id= »7EWLwQmKMpU » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Un autre de ces pionniers des premières radios libres fut Patrick Van Troeyen, influencé par Michel Lancelot et son émission « Campus » sur Europe 1 en 1969, un des rares espaces de liberté radiophoniques à l’époque. Il participa en 73 à la Fac de Jussieu à Radio Entonnoir (le surnom de Michel Debré, ministre de De Gaulle puis de Pompidou), avant de créer Radio Nid de Coucou en 1978 (toujours les asiles…).

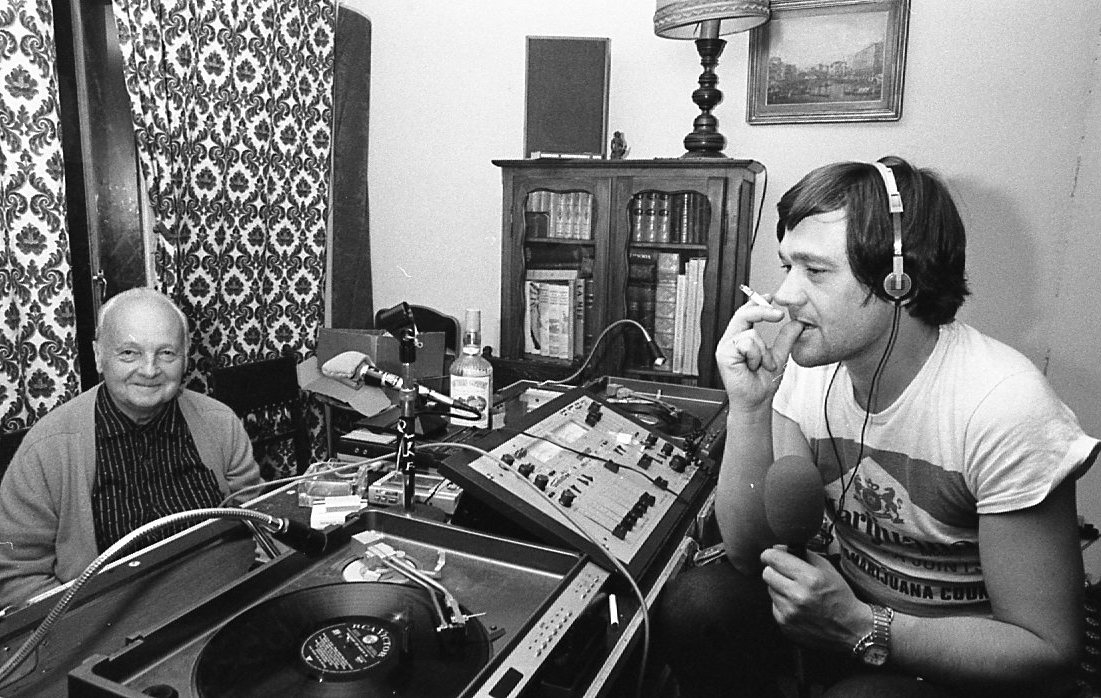

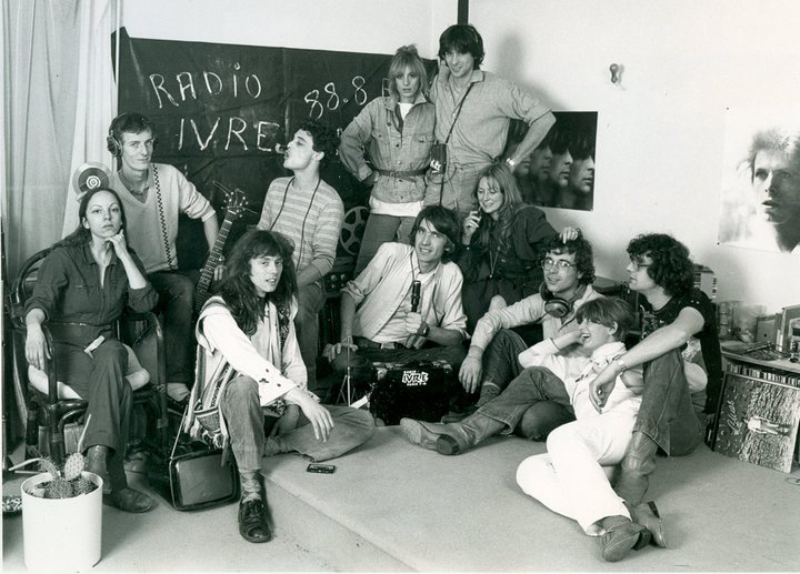

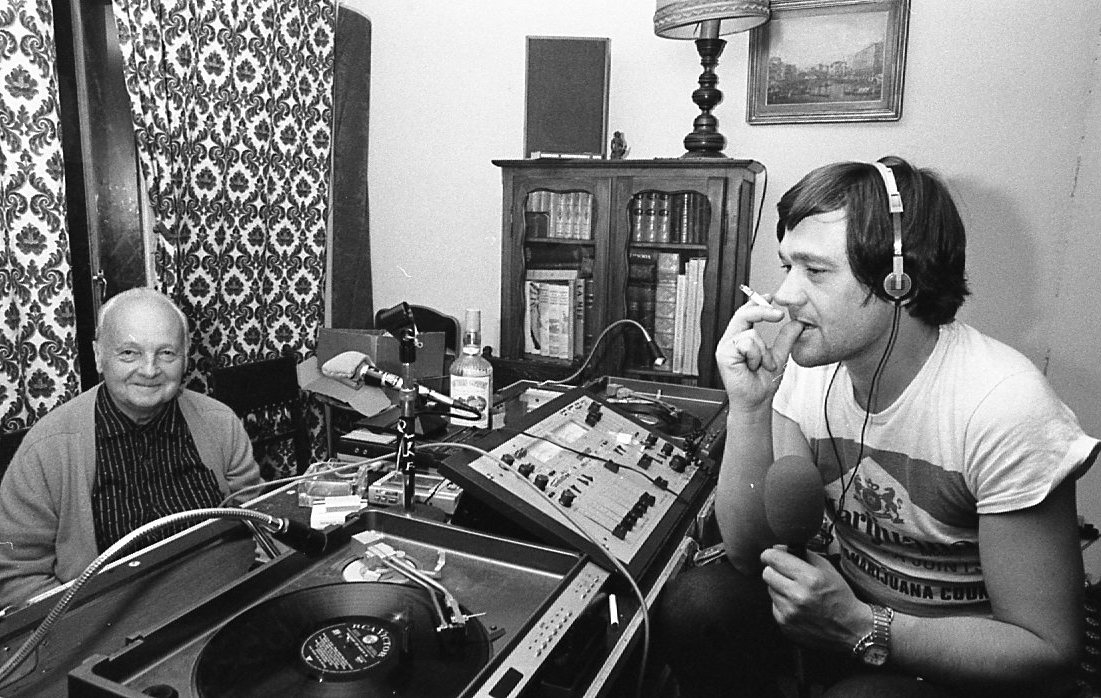

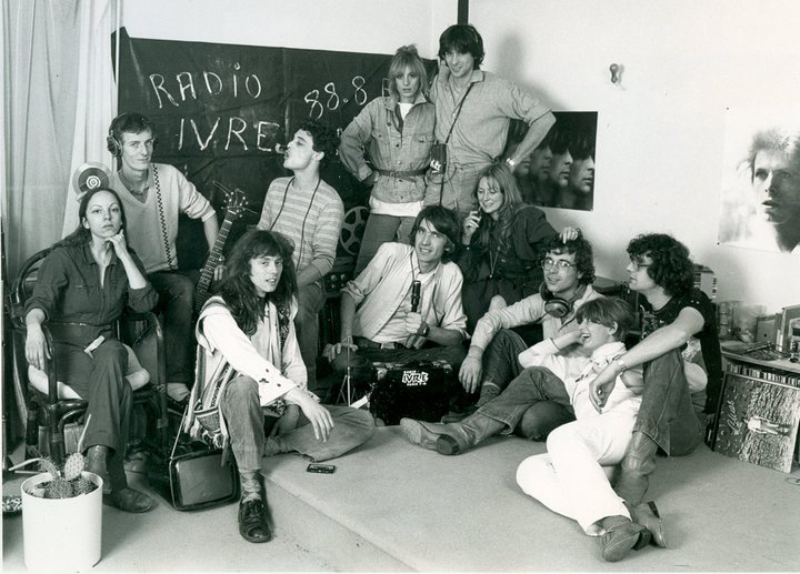

Radio Ivre, « La Radio-Pirate des Parisiens », une station locale parisienne d’expression, créée le 19 novembre 1978 par Jean-Marc Keller, Stéphane Billot et Patrick Leygonie, émet depuis une chambre de bonne située dans le 16ème. Elle existait déjà sous une première version et diffusait du reggae depuis Colombes, puis Courbevoie… Les trois compères sont vite rejoints par Jean-François Aubac, créateur de Radio Noctiluque, et Patrick Van Troeyen, créateur de Radio Nid de Coucou, deux autres pionniers de la diffusion FM pirate sur Paris.

« Nous étions tous trois assis dans mon salon du 37 avenue Gambetta Paris 20ème, à l’automne 1978 : Patrick VanTroeyen, Claude Monnet, qui créera ensuite Oblique FM, et moi-même. s’ensuivirent 18 mois de cache-cache avec TDF (brouillages), les RG, etc… avant que nous rencontrions Patrick Leygonie et Jean-Marc Keller qui avaient lancé depuis peu une station exclusivement reggae appelée Radio Ivre, émettant depuis une chambre de bonne dans le 16ème. Je sais qu’Annick Cojean a pensé que ces 18 mois étaient anecdotiques, mais ils étaient le plus clair du temps passés à réellement faire de la radio pirate. » (Jean-François Aubac)

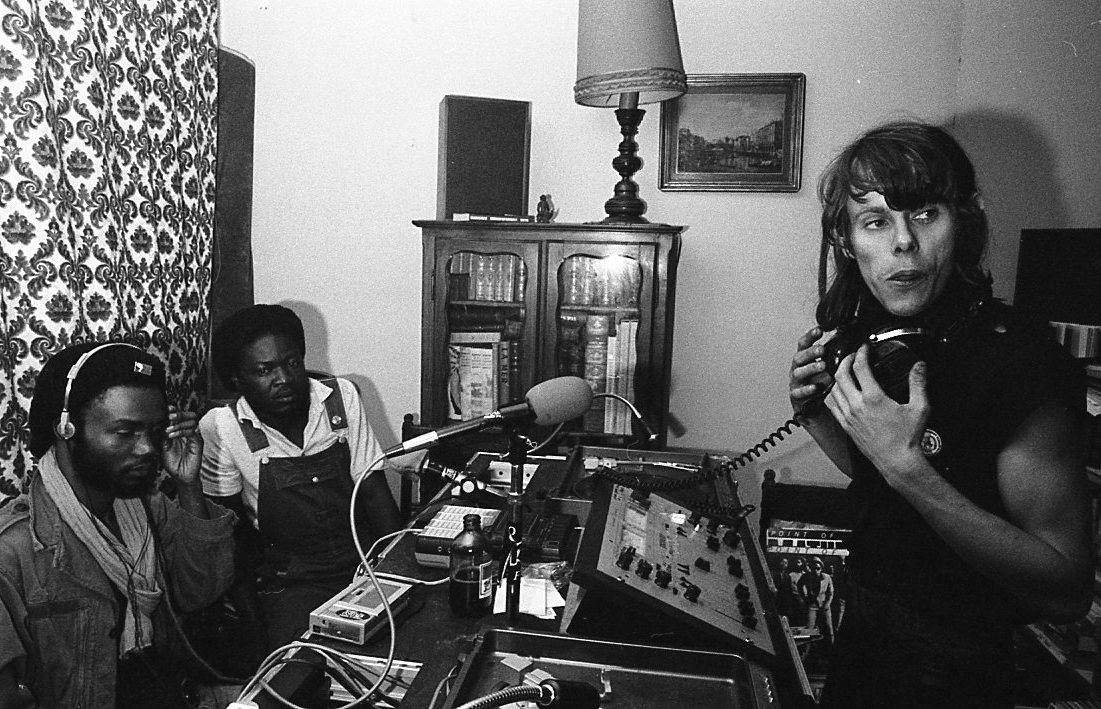

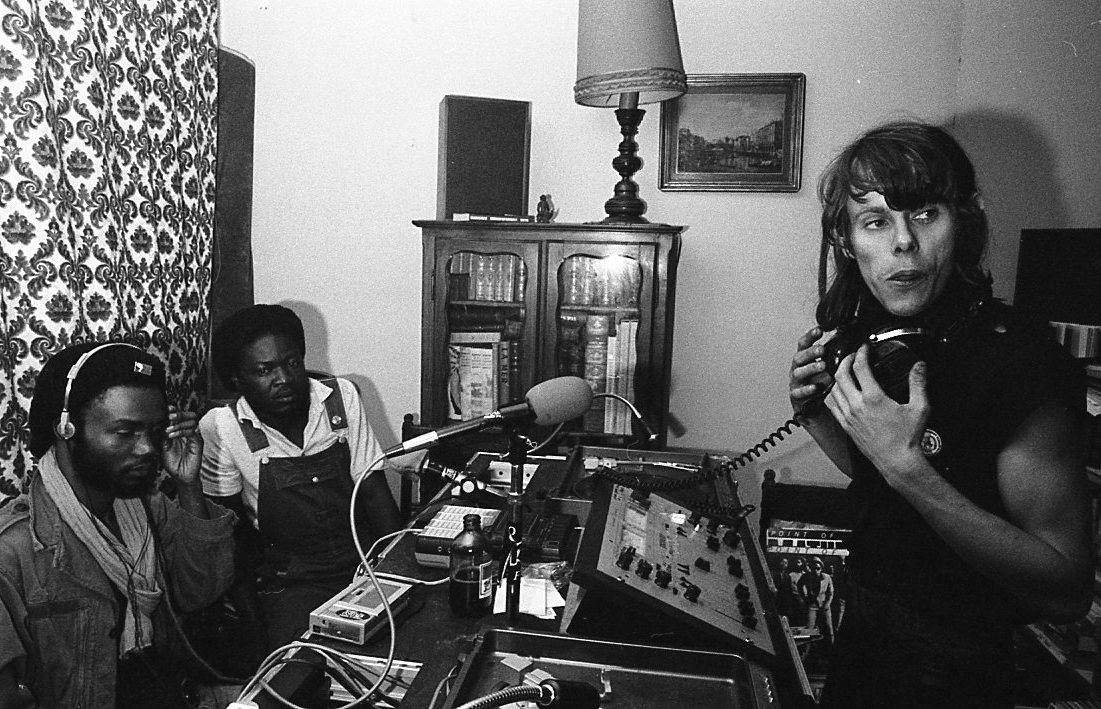

En septembre 1979, Ivre, Coucou et Noctiluque fusionnent alors dans une association (ADRI), pour donner naissance à la nouvelle « Radio Ivre », qui émettra jusqu’au 10 mai 1981, dans un premier temps uniquement les nuits du vendredi et samedi. L’objectif était de « créer le média par le média », sans recours à la presse écrite comme les mouvements de radios libres politiques.

L’équipe de Radio Ivre s’installe progressivement dans des émissions en continu, tandis que le studio change constamment d’endroit, pour des raisons évidentes de sécurité, parmi lesquels la Tour Eve, la tour de la CLT sur le front de Seine, l’immeuble au dessus de Montparnasse, le duplex chez Brigitte Rouan au Panthéon, avenue Gambetta, chez le fils Bécaud à la Défense, au Palace, l’appartement de la rue d’Hauteville (n°70 ?) chez Alain Blanc, autrement nommé « Bretzel Liquide » ou « Bretzel Gazeux », chez Alain Corrieras, 26 rue du Plateau, aux Buttes Chaumont (la radio n’avait jamais été aussi bien « captée »), chez José Gerson, le sculpteur de la place Léon Blum, chez Doumé, dans une ancienne usine rue de Palikao dans le 20ème, au Théâtre Noir dans le 12ème, et pour finir place du Tertre, après l’épisode de « Radio Liberté ». Patrick Van Troeyen en sera le leader et porte parole.

Née avant l’abolition du monopole d’Etat de radiodiffusion, Radio Ivre est la première radio pirate parisienne à disposer de vrais programmes et d’un émetteur de qualité. Elle émet sur 98 MHz puis sur 88.8 MHz. Après 1981, Ivre se porte candidate à l’attribution d’une fréquence légale, qu’elle obtiendra en 1982 par l’intermédiaire du mariage avec le projet Radio Nova. le 14 juillet 1982, l’équipe de Radio Ivre célèbre ainsi la fin de sa diffusion pirate, en organisant un grand bal populaire place du Tertre.

Elle revient sur les ondes en septembre 1982 sous le nom de Nova Ivre, pour devenir Radio Nova en 1983. Avec cette fusion, Radio Ivre perdit son âme dans une union contre nature entre l’une des radios les plus spontanées de l’histoire et une autre, à l’époque plus « expérimentale » et « robotisée », sous l’influence d’anciens de France-Culture (J.M. Fonbonne, Pierre Lattes, Andrew Orr), et où il était même mal vu de faire du direct ; c’était trop « commun »… Par la suite, la tendance s’inversa, et Nova devint la station de la « Sono Mondiale ». Il ne restait malheureusement déjà plus grand monde de l’équipe originelle de Radio Ivre. Mais ça, c’est une autre histoire…

« A l’époque, je participais très activement à cette épopée en créant le 1er avril 1978 Radio Noctiluque. Nous étions nombreux à attendre de Giscard D’Estaing le droit d’émettre, mais le premier juillet de la même année, l’assemblée nationale en décida autrement. C’est à cette occasion que j’ai rencontré Patrick VanTroeyen et que nous avons décidé de fusionner nos « stations » et de continuer d’émettre alors que tous les autres s’arrêtaient. C’est ce que nous avons fait jusqu’en 1980 sous le nom de « Noctiluque-Nid de Coucou ». Pas facile à mémoriser, non ? » (Jean-François Aubac)

Nous continuons à évoquer cette période bénie des radios libres avec Ici & Maintenant, et son site internet resté bien dans son jus. A visiter, c’est du roots ! Fondée en 1980 par Didier de Plaige, Gérard Lemaire et Guy Skornik, cette radio a depuis sa naissance joué la carte de l’interactivité : libre antenne aux auditeurs, qui pouvaient aussi composer des programmes et les diffuser par le réseau téléphonique.

« A la suite de quelques discussions téléphoniques avec Skornik et Deplaige en 80, j’ai aidé à la première installation d’un studio stable pour la radio chez Guy (près du Trocadéro), en fournissant platine et table de mixage, lesquelles seront confisquées plus tard par les flics lors de leur descente sur I&M. Descente diffusée d’ailleurs pour partie en direct à l’antenne… » (Xavier « Gideon » Gentet)

A signaler aussi qu’une solution originale avait été trouvée pour diffuser les programmes : ce n’étaient pas le studio et l’émetteur qui bougeaient ensemble de lieu en lieu dans Paris, comme pour Radio Ivre, mais l’émetteur seul qui voyageait entre cinq ou six hôtes équipés d’antennes, et une simple réception de ligne PTT venant du studio permettait à Ici & Maintenant d’émettre. Il est d’ailleurs arrivé que l’émetteur voyage seul en taxi d’un point à un autre ; c’est ainsi, pour un simple problème d’adresse, qu’il s’est perdu pendant 36 heures dans la nature…

Un des animateurs historiques de cette radio est Jean-Paul Bourre, un personnage très intéressant et talentueux : il a écrit de nombreux livres, souvent en rapport avec l’ésotérisme, et fait des émissions passionnantes dans lesquelles il raconte ses souvenirs pendant des heures entières. Parmi ses thèmes favoris, les années psychédéliques, mais il parle tout aussi bien de Nietzsche, des débuts du Rock, des Blousons Noirs, de l’histoire de France, de l’Italie ou de l’Atlantide.

Ici & Maintenant fut interdite par le CSA en 1995, sous prétexte de dérapages trop fréquents lors d’interventions d’auditeurs. Finalement, en 1997, le Conseil d’Etat lui donnait raison contre le CSA et les programmes pouvaient reprendre.

Comment parler des premiers pas de ces radios libres sans évoquer évidemment Carbone 14. Au début des années 80, le monopole d’Etat sur la radiodiffusion explose et des centaines de radios libres investissent la bande FM. Le 14 décembre 1981, la radio Carbone 14 émet pour la première fois sur Paris. Elle va connaître un succès grandissant avant d’être interdite par l’Etat en 1983.

« Carbone 14, le Film » rend compte de l’ambiance survoltée de cette radio hors-norme qui comptait parmi ses animateurs : Supernana, Jean-Yves Lafesse, David Grossexe, Robert Lehaineux, José Lopez… Radio irrespectueuse, devenue mythique, Carbone 14 était l’une des stations les plus inventives et drôles de sa génération.

Sélectionné au festival de Cannes en 1983, ce film ovni constitue l’un des rares témoignages en images sur le mouvement des radios libres. Il sort de la clandestinité en 2011, à l’occasion des 30 ans de Carbone 14 et de la libération de la bande FM.

[arve url= »https://vimeo.com/24003687″ align= »center » title= »Carbone 14, le Film » maxwidth= »900″ /]

Parmi les autres radios pionnières, on pourrait également citer Radio Tchatch, fondée par Serge Kruger, l’une des premières stations à programmer essentiellement de la musique black, Salsa, Antillaise ou Africaine, Radio Onz’Débrouille 102 MHz fondée par Alain Léger, qui émit sur Paris tous les jours du 15 février 1978 jusqu’à la fin juillet 78, puis depuis la Fac de Vincennes, avec un grand direct lors de l’arrivée de la grande marche des paysans du Larzac, Gilda avec Patrick Fillioud, le fils du ministre, Radio Tomate (Bruno Guattari), Aligre FM, avec Philippe Vannini, Nova, La Voix du Lézard (devenue Skyrock), Carol FM, Oblique, Cité Future (Le Monde), NRJ, RFM, Boulevard du Rock, et bien d’autres…

1979 : le Parti Socialiste se lance dans la bataille des radios libres, alors non autorisées, en lançant le 28 juin « Radio-Riposte », station pirate créée spécialement par le Parti socialiste pour dénoncer la mainmise sur les réseaux d’information par le président Valéry Giscard d’Estaing.

Le 28 juin 1979, donc, sur Radio Riposte, François Mitterrand dénonce dans une allocution préenregistrée la situation scandaleuse de l’information et sa confiscation giscardienne. Le message est brouillé par les forces de l’ordre qui, vers 20 heures, donnent l’assaut au 12 de la cité Malesherbes, à Paris, annexe du siège du PS, d’où est diffusée l’émission. Laurent Fabius et François Mitterrand seront inculpés pour infraction au monopole.

Autant dire que le 10 mai 1981, soir de l’élection présidentielle, lorsque apparaît sur les écrans de télévision le visage de François Mitterrand, les ailes des candidats à la libération des ondes poussent à grande vitesse. En quelques heures à peine, dès la nuit venue, des centaines de radios se mettent à émettre dans toute la France. Une semaine plus tard, elles seront trois mille…

Sources : SchooP / Wikipedia