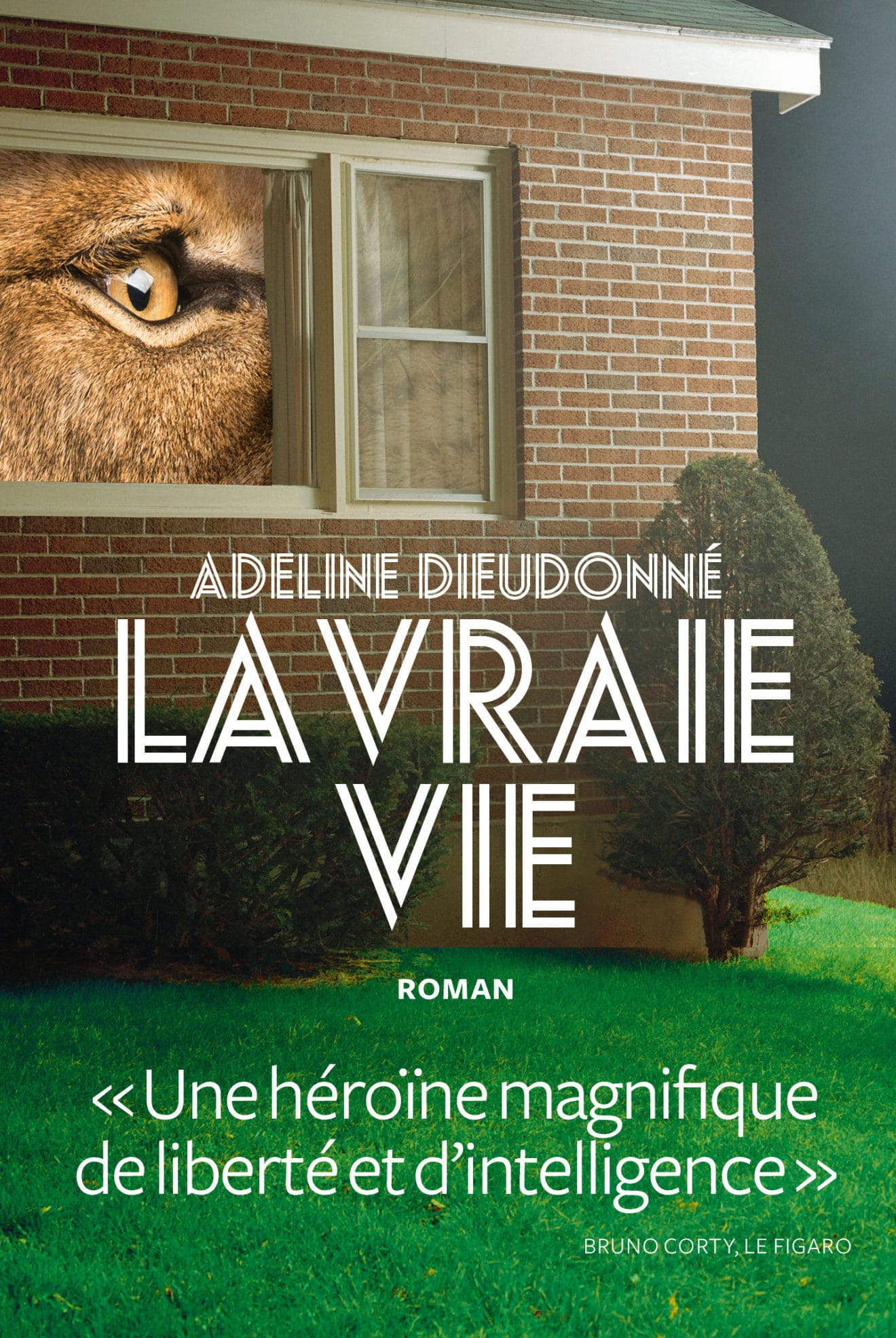

Après l’annonce de la disparition de Jean Piat, le monstre sacré du théâtre et la grande vedette des « Rois Maudits » au début des années 70, une pluie d’hommages s’est abattue sur la toile.

Notamment ceux de Françoise Nyssen et Emmanuel Macron, qui saluait « ce géant qui brûlait de passion pour le théâtre et les grands textes ».

« Le comédien Jean Piat, sociétaire honoraire de la Comédie Française, nous a quittés. Le monde du théâtre perd l’un des siens. Son interprétation magistrale dans le feuilleton « Les Rois Maudits » lui a valu l’amour du grand public et a marqué les générations. Mes pensées vont à ses proches. » (Françoise Nyssen)

Réaction aussi de son partenaire sur scène, Francis Huster, qui s’est souvenu de l’émouvante standing ovation pour Cyrano de Bergerac, au micro de RTL : « J’ai vu cette demie-heure d’applaudissements, pendant laquelle Jean Piat arborait ce visage d’enfant… »

Jean Piat, soixante-dix ans de carrière, dont vingt-cinq à la Comédie Française, était encore sur les planches l’année dernière en compagnie de Mylène Demongeot, avec « Love Letters » d’Albert Gurney, à la Comédie des Champs-Elysées.

Il était Andy, elle était Melissa, et nous suivions leur correspondance amoureuse tout au long de leur vie. Une nouvelle manière pour le comédien d’exprimer son amour du jeu.

[youtube id= »R7foQHm1_Q0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« C’est une pièce d’amour, et exprimer l’amour au théâtre, c’est toujours important. Love Letters, c’est l’histoire d’un amour compliqué. Melissa et Andy se sont connus à l’enfance, et les amours d’enfance se traduisent finalement très rarement par un amour continu et durable à l’âge adulte, et encore moins à l’âge de la vieillesse. Et là, ça continue… » (Jean Piat, Entrée Libre en janvier 2016)

Jean Piat, un des plus beaux CV du théâtre français, amoureux des grands auteurs… Il a aussi été metteur en scène, notamment d’une pièce d’Alfred de Musset. Et il a prêté sa voix grave au cinéma, celle du magicien Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux » ou encore incarné Robert d’Artois dans « Les Rois Maudits » pour la télévision française.

On ne peut résumer la carrière de Jean Piat en cinq minutes tant elle fut dense. Alors c’est lui qui va le faire, et ça démarre par les planches, sa grande passion, qu’il a découvertes à l’adolescence.

P comme… Planches

« Je me sens chez moi sur une scène de théâtre. Il faut dire qu’il y a bien longtemps que je fréquente les planches. J’ai commencé à 17 ans. Vous savez, le sentiment que, brusquement, le silence vous envahit. Quand on me propose quelque chose, à mon âge, ça n’est pas parce que je voudrais mourir en scène, c’est ridicule, mais plutôt parce que j’ai l’impression de pouvoir continuer encore, et d’éviter le silence, ce grand silence, quand le téléphone ne sonne plus, que les propositions n’arrivent plus. Alors, on m’a proposé Love Letters et j’ai accepté, avec le sentiment d’avoir encore des choses à exprimer au théâtre. »

V comme… Voix

A six reprises, Jean Piat a prêté sa voix à Ian McKellen, alias Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux ».

[youtube id= »u3ACDxaNjWg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Il y a une bande rythmo qui passe, et il faut rentrer dans le rythme de l’acteur étranger. Ça n’est pas très compliqué, finalement. C’est devenu extrêmement facilité par les moyens techniques nouveaux. Si l’interprète est un bon acteur, c’est assez facile de rentrer dans sa façon d’appréhender le personnage, et on se retrouve, presque comme deux frères. »

A comme… Alfred de Musset

« Musset dit qu’il ne faut jurer de rien, en amour. C’est un joli proverbe. C’est vrai qu’il ne faut jurer de rien, et encore moins en amour. Ça peut durer toujours, mais ça n’est pas toujours vrai. L’écriture, la tendresse, l’humour qu’il y a dans Musset, ça me ravit. Et puis le romantisme… C’est merveilleux, le romantisme. »

[youtube id= »RhXY0d2Kkpw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

M comme… Metteur en scène

« La joie de découper complètement en petits morceaux une pièce… Reconstruire tout ça morceau par morceau, et aider chacun des interprètes à laisser rentrer le personnage en lui. Car contrairement à ce que l’on pense, on ne rentre pas dans la peau du personnage, mais au contraire, on s’efforce de faire rentrer le personnage dans notre peau. »

T comme… Télévision

« On garde toujours un attendrissement profond pour les personnages qui vous ont donné autant de bonheur, à vous et au public, bien-sûr. Et je crois qu’avec « Les Rois Maudits », le public français a découvert ce qu’était le Moyen-Âge. C’était le commencement de cette ouverture sur un temps qu’on ne connaissait pas très bien. »

[youtube id= »dp5-bst-5hY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« La démocratie n’existait pas, et c’est peut-être le commencement d’une réflexion, le Moyen-Âge. Ou qui oblige en tout cas à une réflexion politique. »

C comme… Carrière

« Vous savez, mener une carrière, ça fait partie des choses qui ne m’ont jamais vraiment troublé. Je n’ai pas dirigé ma carrière, non, je me suis juste laissé faire… Et je crois que je n’ai pas à m’en plaindre. »