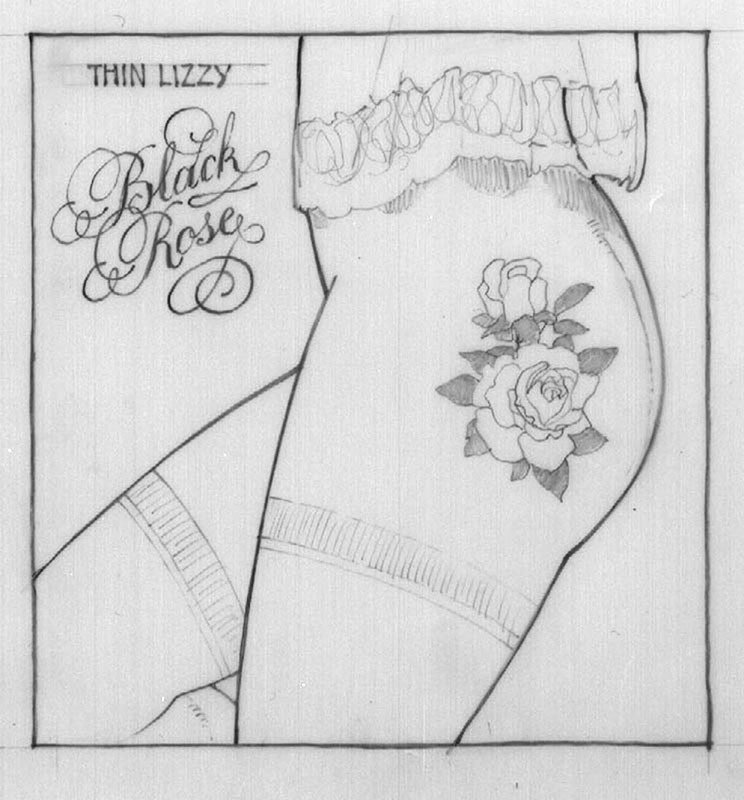

Suivons les étapes successives de la conception de la pochette de l’album mythique de Thin Lizzy « Black Rose, a Rock Legend » par le dessinateur Jim Fitzpatrick en 1979.

Voici quelques-unes des planches préliminaires du design de la pochette de l’album de Thin Lizzy sorti en 1979, « Black Rose, a Rock Legend », commentées par son créateur lui-même…

En général, le travail de conception du design d’une pochette d’album démarre par un brief avec le groupe ou la maison de disques, mais dans ce cas précis, le dessinateur Jim Fitzpatrick deala à l’époque uniquement avec Phil Lynott, en solo.

Les deux compères se connaissaient déjà plutôt bien et Phil Lynott participa activement à la création de cette pochette devenue mythique, en s’appuyant d’abord sur des esquisses brutes tracées au crayon ou sur de simples griffonnages, voire au téléphone… Vous savez, à cette époque bénie où un simple coup de fil depuis Dublin à Londres coûtait un bras…

Dans le cas de « Black Rose », Phil Lynott souhaitait dès le départ une pochette assez réaliste. « Rien de bien compliqué », comme il se plaisait à le dire. Mais compliqué, ça le fut finalement. Car l’idée de départ d’une rose noire assez réaliste s’avéra en fait beaucoup plus complexe à réaliser que prévu.

Lynott avait demandé auparavant à un photographe londonien de lui soumettre des clichés d’une rose noire pour la pochette d’un single extrait du futur album. Pour prendre ces photos, une belle rose rouge avait été pulvérisée avec de la peinture noire et fanée artificiellement pour les besoins de la photo. Le résultat ne fut pas vraiment satisfaisant et la rose paraissait plus morte qu’un clou de cercueil…

Pendant ce temps, Jim Fitzpatrick faisait de son coté quelques essais, en partant de clichés en noir & blanc de roses qu’il tentait de coloriser. Mais Lynott n’était pas plus convaincu.

Voici donc quelques ébauches de la fameuse pochette que Jim Fitzpatrick a déterrées pour nous…

01. Esquisse brute d’une rose noire, tirée d’une photo de vraie rose, mais qui semblait quelque peu… morte.

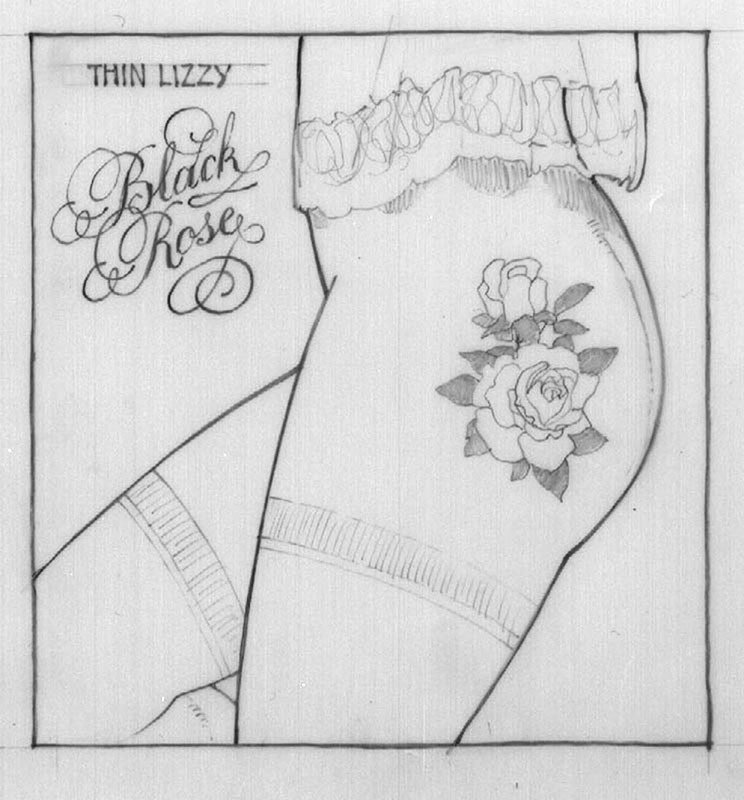

02. Phil suggéra aussi l’idée d’une pochette un peu sexy, suite à une conversation assez arrosée un soir au Bailey Pub à Dublin. Le dessinateur imagina donc une rose noire tatouée sur la cuisse d’une femme, mais l’idée ne fut pas retenue, jugée trop sexiste et macho. Une version en couleur existe, mais toujours enfouie à ce jour dans le fatras du grenier de Fitzpatrick…

03. Une composition brute utilisant une police de caractère de type élisabéthain fleuri.

04. Une autre composition griffonnée au crayon de bois, se rapprochant déjà plus du résultat final.

05. Jim Fitzpatrick part finalement sur cette dernière idée et dessine au crayon cette magnifique rose noire. Après quelques tentatives infructueuses, le résultat lui semble assez satisfaisant pour le soumettre à Lynott qui lui donne son feu vert quelques jours plus tard. « J’adore, Jimmie. Tu peux partir là-dessus. »

06. Le croquis final au crayon de bois, avec logo et lettrage du titre.

07. L’étape suivante de la pochette ainsi que le lettrage définitif du titre de l’album restent introuvables au fin fond du grenier de Fitzpatrick…

08. Le lettrage définitif du titre de l’album au stylo et à l’encre, de style élisabéthain, inspiré du travail du célèbre typographe anglais Herb Lubalin pour le magazine « Avant-Garde » qui paraissait à la fin des années 60.

09. Le croquis final réalisé au crayon, très détaillé, fut ensuite photographié, tracé et redessiné à l’aérographe, puis peint à l’aide d’encres transparentes afin de laisser les lignes de crayon apparentes. Le fond était composé de plusieurs couches successives de peinture bleue, séchées et fixées au vaporisateur.

10. Le résultat final, avec l’ajout de gouttes de sang sur la rose, pour que la pochette ne se résume pas à un vulgaire croquis botanique. L’idée de ces gouttes de sang surgit juste avant que la maquette ne soit livrée pour impression.

Quant à l’idée initiale de la pochette de l’album « Black Rose, a Rock Legend », elle provient d’un poème qu’on apprenait à l’école en ce temps-là, un de ces vieux poèmes irlandais dont Phil Lynott s’inspirait tant : « I See His Blood Upon The Rose », écrit en 1916 par le leader nationaliste irlandais Joseph Mary Plunkett, qui fut exécuté durant l’écrasement de l’insurrection la même année et qui en reste encore aujourd’hui l’icône.

Lorsque Fitzpatrick soumit l’idée à Lynott, il fut emballé. Le dessinateur avait besoin d’un ou deux jours supplémentaires pour finaliser la maquette définitive, mais pressé par le temps, il fut contraint de travailler toute la nuit pour pouvoir livrer son oeuvre à la maison de disques.

Quarante ans après la sortie de l’album mythique de Thin Lizzy, Jim Fitzpatrick est toujours aussi fier d’en avoir réalisé la pochette, en collaboration avec son ami Phil Lynott, disparu en 1986 : « Yep, Philip, really, really loved this one, and the rest is only rock history ».