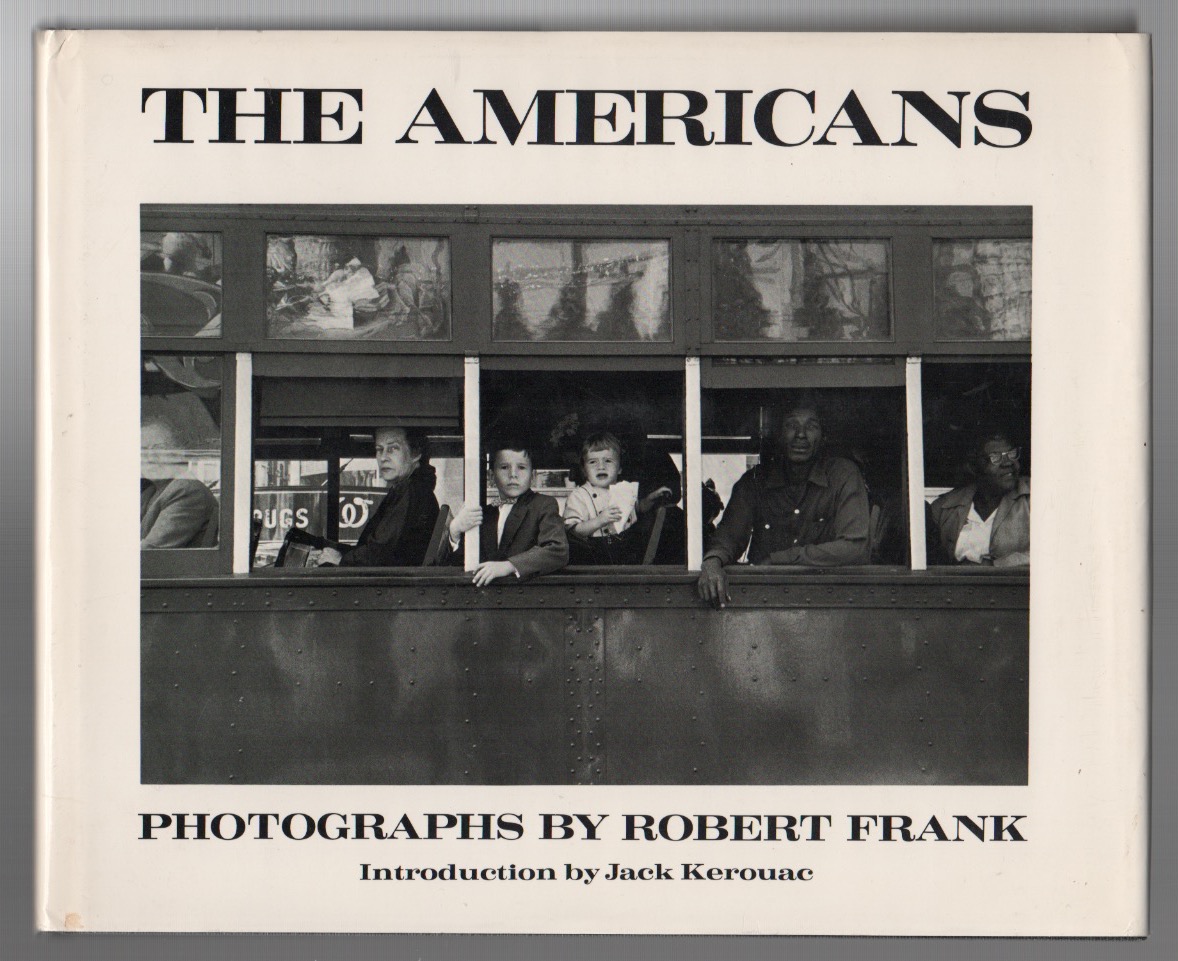

Robert Frank, considéré comme l’un des photographes les plus importants du XXème siècle, est mort à l’âge de 94 ans. Américain d’origine suisse, il était devenu célèbre avec son album « Les Américains » paru en 1958, un livre de clichés en noir et blanc tiré de ses voyages à travers les Etats-Unis, qui a révolutionné l’histoire de la photographie.

Robert Frank, considéré comme l’un des photographes les plus importants du XXème siècle, est mort lundi 09 septembre, à l’âge de 94 ans au Canada, a annoncé le New York Times (en anglais) ce mardi 10 septembre, citant son galeriste new-yorkais Peter MacGill.

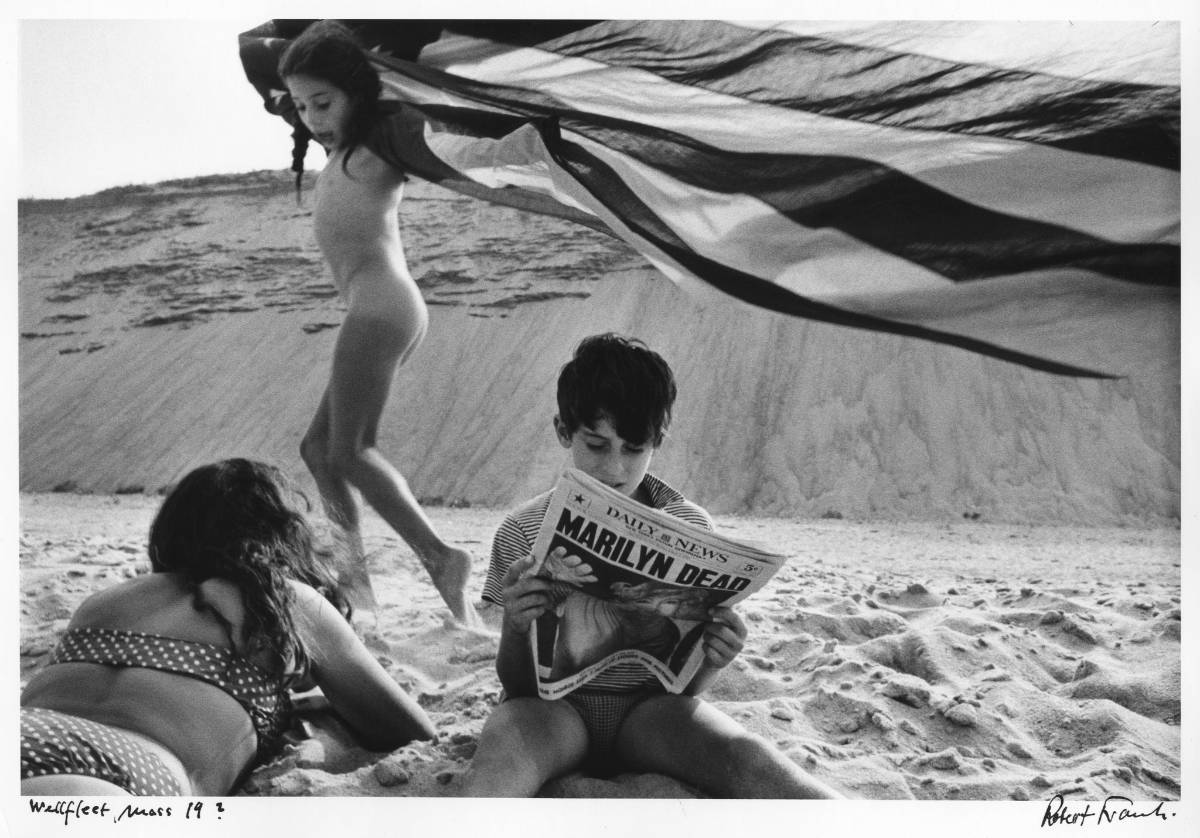

« Il a tiré de l’Amérique un triste poème », disait Jack Kerouac.

Né dans une famille juive allemande à Zurich (Suisse) en 1924, Robert Frank développe un intérêt précoce pour la photographie. A vingt ans, il se rend aux Etats-Unis et trouve rapidement un emploi de photographe chez Life et Harper’s Bazaar. Mais il quitte rapidement cette position confortable pour une vie de photographe itinérant qui lui convient davantage.

Influencé par Walker Evans, dont il fut l’assistant, mais aussi par Bill Brandt et André Kertész, ou encore par la Beat Generation, il publie en France en 1959 son premier livre de clichés en noir et blanc, « The Americans » ; un manifeste préfacé par Jack Kerouac, fruit d’un périple de deux ans à travers les Etats-Unis (ou « faire la route » comme Kerouac), qui révolutionne la photographie d’après-guerre.

« Avec son petit appareil photo, qu’il élève et manipule d’une seule main, il a tiré de l’Amérique un triste poème, prenant sa place parmi les poètes tragiques de ce monde », avait écrit Jack Kerouac, l’auteur de « Sur la Route », avant d’ajouter : « A Robert Frank j’envoie ce message : vous avez des yeux ».

Son regard a influencé de nombreux photographes

Le regard sensible et pourtant sans concession de Robert Frank tend alors un miroir honnête et sans concession à son pays d’adoption, l’Amérique, et fait date. Les Etats-Unis et ses habitants y sont saisis dans toute leur diversité. Drive-in, bars, snacks, haute société, laissés pour compte, religion, politique, ségrégation, paysages nus, rues bondées, rien n’échappe à son objectif. A l’époque, « The Americans », qui s’inscrit dans la lignée de la Beat Generation (mouvement littéraire et artistique) et fera de lui une figure de la contre-culture, avait été considéré comme déprimant et subversif, révélant la face sombre de l’American Dream : pauvreté, ségrégation, inégalités et solitude.

Il a « fait naître une nouvelle iconographie où des visages anonymes s’amalgament au bord de routes tristes, dans les excroissances urbaines ou les vides d’un territoire démesuré », résume la galerie du Jeu de Paume, qui l’a exposé en 2009.

Le regard de Robert Frank influencera à son tour plusieurs générations de photographes, de Diane Arbus à Lee Friedlander et Garry Winogrand.

Censuré par les Rolling Stones au cinéma

Après ce coup de maître photographique, Robert Frank se consacre jusqu’au début des années 70 au cinéma. Son premier court-métrage, « Pull My Daisy » (1959), adapté d’une pièce inachevée de Jack Kerouac, est typique de la Beat Generation et l’on y croise d’ailleurs les figures du mouvement, Allen Ginsberg, Peter Orlovsky et Gregory Corso. Ce film qui privilégie l’improvisation est suivi de « Me and My Brother » (1965-68) et « Conversations in Vermont » (1969).

[arve url= »https://vimeo.com/92403607″ align= »center » title= »Robert Frank : « Pull My Daisy » » description= »Pull My Daisy (1959) is a short film that typifies the Beat Generation. » maxwidth= »900″ /]

Robert Frank a également signé « Cocksucker Blues » (1972), le célèbre documentaire consacré à la tournée américaine des Rolling Stones, après la sortie de l’album « Exile On Main Street ». Ce film est connu pour montrer l’envers du décor, en particulier des scènes d’excès et de débauche en coulisse (hôtels, backstages, avions privés, limousines), mais aussi des scènes d’ennui et de solitude peu glamour. Mais de ce fait, il n’a jamais été distribué ou diffusé officiellement en raison d’une interdiction par le groupe anglais.

Installé dans son repaire canadien de Mabou en Nouvelle-Ecosse, il revient ensuite à la photographie avec des photomontages très libres de négatifs et de polaroïds griffonnés et s’engage dans un travail plus autobiographique et introspectif qui donne lieu à plusieurs publications, dont « The Lines of My Hand ».

« Je détruis ce qu’il y a de descriptif dans les photos pour montrer comment je vais, moi », explique-t-il alors. « Quand les négatifs ne sont pas encore fixés, je gratte des mots : soupe, force, confiance aveugle… J’essaie d’être honnête. »

Il continue le cinéma expérimental en parallèle avec « Energy and How to Get it » (1981), « This Song for Jack » (1983) puis « Candy Mountain » (1987), un road-movie tourné entre New York et la Nouvelle-Ecosse (Canada) et co-dirigé avec Rudy Wurlitzer, dans lequel jouent Tom Waits, Joe Strummer de Clash et Bulle Ogier. Sa vidéo la plus récente, « True Story », remonte à 2004. Le photographe et cinéaste, qui a perdu sa fille Andrea en 1974 puis son fils Pablo en 1994, y explore les thèmes de la mémoire et de la perte.

Source : France Info / Wikipedia