[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 2014 commémorait à la fois le centenaire de la naissance de Romain Gary (1914-1980) et le trentième anniversaire de la mort de François Truffaut (1932-1984). Entre les deux auteurs, apparaissent des symétries, des parallèles, des points de convergence, à commencer par leur amour partagé de la littérature et du cinéma.

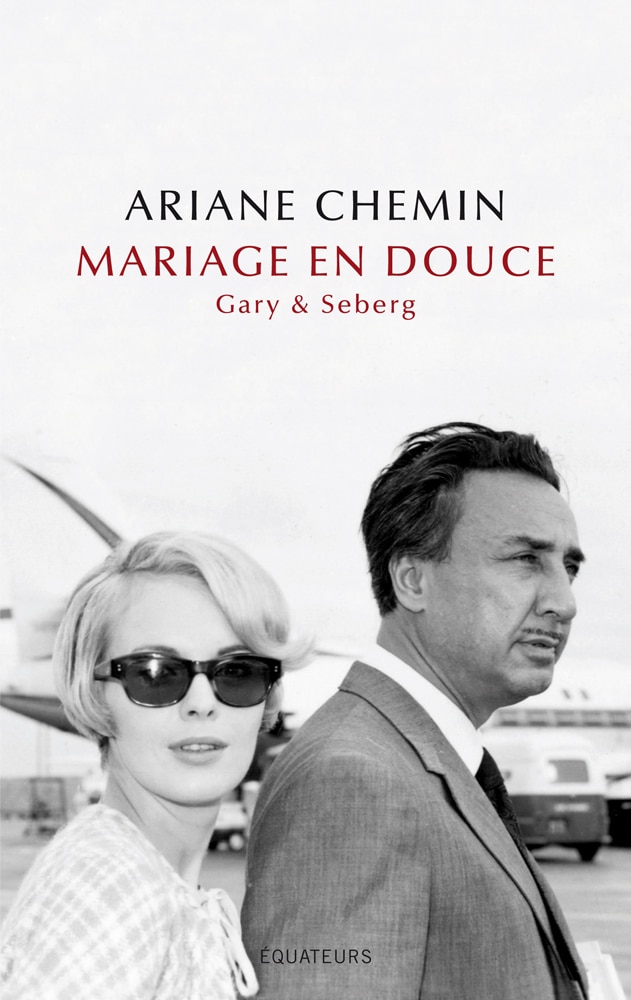

Nommé Consul Général à Los Angeles en 1956, Romain Gary côtoie le tout Hollywood, épouse l’actrice Jean Seberg (pressentie par Truffaut pour le rôle de Jacqueline Bisset dans « La Nuit Américaine »), s’essaye à la mise en scène (01), et plusieurs de ses romans sont adaptés au cinéma (02). Quant à François Truffaut, d’abord critique dans « Arts » et dans « Les Cahiers du Cinéma », auteur d’un livre d’entretiens avec Alfred Hitchcock, il aurait certainement embrassé une carrière de romancier s’il n’avait été cinéaste. Passionné de littérature, il s’inspire de romans pour plusieurs de ses films (03), dont certains passages sont commentés d’une voix off, celle de Madame Jouve, par exemple, dans « La Femme d’à Côté » (1981). Et il n’est pas rare de voir les héros truffaldiens lire ou taper à la machine à écrire.

[kleo_divider type= »short » double= »yes » position= »center » text= » » class= » » id= » »]

[kleo_grid type= »2″ animation= »yes »][kleo_feature_item]

SOMMAIRE

Le schéma familial

Le poids du manque et celui du trop plein

Je me suis toujours été un autre

Les femmes, précieuses alliées

Enquête d’identités

Le rapport de la judéité

Deux esprits libres

De la fiction, faire une réalité

C’est la fin

Encore aujourd’hui

– Notes –

[/kleo_feature_item][/kleo_grid]

[kleo_divider type= »short » double= »yes » position= »center » text= » » class= » » id= » »]

Le schéma familial

Leur destin d’auteurs prend naissance dans un même schéma familial : un père absent et une figure maternelle déterminante.

Dans son premier film « Les 400 Coups » (1959), Truffaut fait le portrait à charge d’une mère autoritaire, volage, encombrée par un fils qui trouve refuge dans les livres et les salles obscures. Dans « La Promesse de l’Aube » (04), Romain Gary rend hommage à sa mère juive qui « n’était qu’amour » et voyait en lui un héros en devenir.

« Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais. Chaque fois qu’une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus ».

[youtube id= »i89oN8v7RdY » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le poids du manque ou celui du trop plein

Le cinéma de Truffaut comble un vide. « Le cinéma m’a sauvé la vie » déclare-t-il (05). Ferrand, le metteur en scène de « La Nuit Américaine » (1973), joué par Truffaut, sermonne son acteur Alphonse, interprété par Jean-Pierre Léaud : « Ne fais pas l’idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n’y a pas d’embouteillages dans les films, il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit ».

Pour Romain Gary, l’écriture libère d’un trop plein. Un besoin qu’il qualifie de « physiologique » le pousse à écrire dix heures par jour ! « L’écriture est un processus d’élimination, indispensable à mon équilibre psychique. Après je sors soulagé » (06). Se libérer des espoirs – voire de la mythomanie – de sa mère.

Ambassadeur de France ! C’est ainsi qu’elle le rêvait. La France, patrie des Droits de l’homme, le paradis sur terre, aux yeux de Mina, juive polonaise, acharnée dans sa lutte pour survivre. En 1928, cette francophile invétérée quitte Vilnius et émigre à Nice avec son fils de 14 ans… Toute la vie de Gary est conditionnée par l’exigence maternelle. « Il me fallait tenir ma promesse, revenir à la maison couvert de gloire, après cent combats victorieux, écrire Guerre et Paix, devenir Ambassadeur de France, bref, permettre au talent de ma mère de se manifester » (04). Il s’engage dans les Forces aériennes françaises libres, rejoint De Gaulle à Londres, Leclerc en Afrique du Nord, risque sa vie plus d’une fois, est nommé Compagnon de la Libération, Commandeur de la Légion d’honneur, devient Consul Général de France en Californie et obtient deux fois le prix Goncourt (07) !

[youtube id= »gKozXuNowWk » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Je me suis toujours été un autre »

Né Roman Kacew, il s’invente un premier pseudonyme, Romain Gary, pour « Education Européenne » (1945, Prix des Critiques). Gary veut dire « brûle » en russe. Après trois autres prête-noms, Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat (le « vagabond opulent » ou selon les sources, « le riche Satan » en russe) et Lucien Brûlard, Gary s’efface derrière Ajar, qui signifie « braise » en russe (08).

Brûle, brûlard, braise… Faut-il y voir un hommage à Blaise Cendrars (de son vrai nom Frédéric Louis Sauser), avec la fille duquel il eut une courte liaison, qui comme lui, vit un temps en Russie, combat dans l’armée française, se passionne pour l’Afrique, est naturalisé Français, fait Commandeur de la Légion d’honneur, signe une oeuvre prolifique… ? Il ne serait pas étonnant que Gary se soit trouvé des affinités avec le poète dont l’oeuvre mêle autant réel et imaginaire.

Pas plus qu’à Truffaut qui s’imagine un double cinématographique en Antoine Doinel, la vie ne suffit à Gary… au point qu’il s’en invente plusieurs. « Je lisais au dos de mes bouquins : plusieurs vies bien remplies… Aviateur, diplomate, écrivain… Rien, zéro, des brindilles au vent, et le goût de l’absolu aux lèvres. La vérité est que j’ai été très profondément atteint par la plus vieille tentation protéenne de l’homme : celle de la multiplicité. Une fringale de vie, sous toutes ses formes et dans toutes ses possibilités, que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage ». Le vrai, le faux s’emmêlent et s’alimentent comme des vases communicants. Gary travestit sa vie dans « La Promesse de l’Aube », qualifiée pourtant d’autobiographique, et fait de sa vraie vie une oeuvre romanesque dans laquelle il s’amuse à changer souvent de rôle. « Je me suis toujours été un autre » écrit-il dans « Vie et Mort d’Emile Ajar ».

Gary écrit la légende, s’invente « un mélange de sang juif, cosaque et tartare », une naissance dans un wagon aux confins des steppes russes. Et dit se souvenir « des coups de feu, de la Révolution de 1917… Ma mère était comédienne au théâtre. Elle jouait pour les soldats, pour les comités d’ouvriers, pour les Soviets. On allait d’usine en usine, en traîneau, en plein hiver. Ma mère m’emmenait partout. Je me souviens des soldats de l’Armée Rouge qui étaient tous très gentils avec moi… » (04).

« La vie, c’était l’écran » (05) pour Truffaut, tout autant attaché à fuir le monde réel. « Mon cinéma est un prolongement de la jeunesse avec un refus de voir la vie telle qu’elle est, le monde dans son état réel, et, en réaction, le besoin de créer quelque chose qui participe un peu du conte de fées ».

Les femmes, précieuses alliées

La vie ne suffisant pas à Gary, les femmes vont lui être utiles. « Chaque fois que vous aimez une femme, vous changez de peau » (09). Comme Truffaut qui tombe amoureux de la plupart de ses actrices, qui se projette dans « L’homme qui aimait les femmes » (1977) en un Charles Denner obsédé par les jambes féminines, Gary multiplie les conquêtes et les aventures à un rythme quasi obsessionnel. Si bien que l’âge venant, il est terrorisé à l’idée de perdre sa vigueur sexuelle. Il traduit sa crainte dans l’un de ses plus savoureux romans, « L’Angoisse du roi Salomon » (1979, Mercure de France) et prévient dans plusieurs interviews : « Je ne connaîtrai jamais la vieillesse. D’une manière ou d’une autre, je ne veux connaître cet état absolument effrayant où l’on devient vraiment vieux… Je crois que je peux prendre cet engagement devant vos spectateurs » (09).

[youtube id= »EDQjKjz1BWQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Enquête d’identités

A 36 ans, François Truffaut décide de rechercher l’identité de son père, qu’il n’a jamais connu. Il s’en remet à Albert Duchenne, patron de l’agence de détectives Dubly, rencontré pour « Baisers Volés » (1968). Après quelques semaines, l’enquêteur lui révèle le nom de son père, Roland Lévy, son origine juive, son métier, chirurgien-dentiste, son adresse. En septembre 1968, Truffaut se rend à Belfort observer discrètement son père sortir de son immeuble pour sa promenade du soir. Truffaut découvre un homme d’une soixantaine d’années, seul, de corpulence assez forte. Truffaut reste caché et repart avec ses questions sans réponses… finir la soirée dans une salle de cinéma.

L’identité paternelle ? Gary préfère s’en amuser. Il affirme que son père est Ivan Mosjoukine, plus grande star russe du cinéma muet, un bel homme à fière allure que sa mère adulait, et en qui il se trouve une certaine ressemblance… Information formellement démentie par Myriam Anissimov dans sa remarquable biographie (10) : le père de Gary, Arieh-Leïb Kacew, s’avère être en réalité un polonais juif, propriétaire d’un magasin de fourrures à Vilnius.

[youtube id= »H5F8hb6Dk0g » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Le rapport à la judéité

Apprenant l’origine juive de son père, Truffaut s’en émeut mais ne s’en étonne pas. Le cinéaste « s’est toujours senti juif. Cette judéité, il l’associe à son penchant pour les proscrits, les martyrs, les marginaux, à l’affirmation de cet autre qu’il dit avoir été tout au long de sa jeunesse » (11).

Le rapport à la judéité est aussi complexe chez Gary qui l’a tour à tour assumée, littérairement exploitée (« Gros-Câlin », « La Vie Devant Soi »…) et cachée, notamment en temps de guerre. « Tout ce que je leur avais dit à Paris lorsqu’on m’a interrogé… c’est que j’étais demi-juif. Je ne renie pas mes origines, je prends simplement des précautions pour l’avenir » (12).

Aucun des deux n’est croyant, cela n’empêchant pas une certaine forme de mysticisme. Julien Davenne, joué par Truffaut, dans « La Chambre Verte » (1978), rejette la présence du prêtre et se construit sa propre liturgie dans un culte rendu aux morts, si intense qu’il prend le pas sur la vie.

« Mes rapports avec la vie sont très mystiques, mais les religions organisées, les dogmes me sont totalement étrangers, confie Romain Gary. Je me sens épouvanté par le rituel. Ceci dit, je suis incapable de croire qu’il n’y ait rien d’autre que nous… » (06)

[youtube id= »HV3P6WR9mb8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Deux esprits libres

Les deux hommes sont des esprits libres, tendres et cruels, critiques à l’égard de leur oeuvre, tourmentés, d’une sensibilité tendant à la mélancolie, d’une indépendance confinant à la solitude, et paradoxalement, inlassables curieux de la nature humaine. Alors que Truffaut en explore souvent les ressorts dans l’espace triangulaire de la passion amoureuse (« Jules et Jim », « Le Dernier Métro »…), qu’il n’a jamais vraiment milité que pour la défense du cinéma, Gary est agité de questionnements plus politiques.

Gary est un combattant acharné ; « même si aucun livre au monde ne pourra briser le cou à la haine », il porte en lui un grand « espoir de fraternité », pilier de toute son oeuvre. Dans « Les Racines du Ciel », le personnage principal se bat contre le massacre des éléphants en Afrique. Morel est l’allégorie de Gary, révolté par la privation de liberté, l’abus de pouvoir, l’injustice, le racisme, le fanatisme, la lâcheté… « Tous mes personnages sont des contestataires. C’est peut-être le seul fil conducteur de toute mon oeuvre. Il n’existe pas un roman de moi qui ne soit une protestation… C’est mon rôle d’écrivain de gueuler comme un écorché » estime Gary (06), toujours fidèle aux idéaux de sa mère. « Quand on pense à l’histoire de l’homme, on s’aperçoit que la plus grande puissance spirituelle humaine, c’est la Connerie, avec un C majuscule ». Ecœuré par l’indignité, la fin de la grandeur européenne, la médiocrité humaine…, Gary ne renonce pas. « Mes airs amusés et ironiques ne tromperont personne : le phénomène humain continue à m’effarer et à me faire hésiter entre l’espoir de quelque révolution biologique et de quelque révolution tout court » (13). Gary assouvit sa soif de changer le monde et les hommes dans ses romans, où in fine l’humour et l’innocence triomphent.

[youtube id= »OPFoecfBNPw » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »Q_YfkhiFRn8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

De la fiction, faire une réalité

En 1975, Gary porte la mystification à son paroxysme, en organisant l’escroquerie littéraire du siècle. Il change de nom pour signer « La Vie Devant Soi ». « Il y avait la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement… C’était une nouvelle naissance. Tout m’était donné encore une fois. J’avais l’illusion parfaite d’une nouvelle création de moi-même par moi-même » (12).

La duplicité va plus loin. Dans un mouvement contraire au processus créatif classique, qui va du vrai à la fiction, Gary fait de son invention une réalité et trouve l’idée géniale de donner vie à son identité virtuelle. Il choisit Paul Pavlowitch, son petit cousin, pour endosser le rôle d’Emile Ajar. Duperie mémorable qui lui vaut, à ce jour, d’être le seul détenteur de deux prix Goncourt. Mais la mystification dépasse l’auteur. Gary enrage d’être enfermé dans « la combine métaphysique infernale » qu’il a lui-même échafaudée, et ne supporte pas de voir Paul Pavlowitch tirer gloire de sa propre création. Gary n’est plus maître de l’histoire et n’arrive plus à tirer les fils de sa marionnette.

C’est la fin

La vie échappe à Gary et ne lui suffit définitivement plus. Reste à écrire le mot fin. Le 1er décembre 1980, dans son appartement parisien, il se tire une balle dans la bouche… Ce n’est qu’à titre posthume que Gary tombe le masque.

L’imposture est révélée dans « Vie et Mort d’Emile Ajar », publié le 17 juillet 1981. Mais là encore, le 3 juillet 1981, sa doublure, Paul Pavlowitch, préempte le devant de la scène et lui grille la vedette dans un témoignage lumineux d’intelligence, sur le plateau d’Apostrophes, pour la parution de son livre « L’homme que l’on croyait ». Paul Pavlowitch s’interroge : « Je ne sais pas si Gary était vraiment, je ne sais pas s’il a vécu par lui-même. J’ai tendance à croire qu’il n’existait pas »… (14)

Quatre ans plus tard, Truffaut succombe d’une tumeur au cerveau.

[youtube id= »LrnLeo8GjNQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Encore aujourd’hui

De leur vivant et encore aujourd’hui, l’un et l’autre obtiennent un succès international. Truffaut obtient l’Oscar du meilleur film étranger pour « La Nuit Américaine » en 1974. Il est admiré de Spielberg qui, en 1977, lui confie un rôle dans « Rencontres du Troisième Type ». Gary est un écrivain adulé en Allemagne, en Pologne et aux Etats-Unis.

Leurs films et romans se relisent et se revoient avec un plaisir changeant à mesure que nos vies passent. Et quand l’un et l’autre s’amusent à faire résonner l’écho d’une oeuvre à l’autre, qu’on reconnaît des répliques déjà prononcées, comme fiers d’avoir saisi le clin d’œil, on a cette délicieuse impression de les avoir approchés.

Auteur : Anne Rohou

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Notes » class= » » id= » »]

01. « Les Oiseaux vont mourir au Pérou », titre d’une de ses nouvelles, (Folio Gallimard, 1962); Kill! (1972).

02. « Les Racines du Ciel » de John Huston (1958) ; « Clair de Femme » de Costa-Gavras (1979) ; « Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable » de George Kaczender (1981) ; « La Vie Devant Soi » de Moshé Mizrahi (1977) ; « Les Cerfs-volants » de Badel (1984) et de Jérôme Cornuau (2007) ; Adaptation de « La Tête Coupable », « The Impostors » réalisé par Frédéric Blum.

03. « Tirez sur le pianiste » de David Goodis, 1960; « Jules et Jim » de Henri-Pierre Roché, 1961 ; « Farenheït 451 » de Ray Bradbury, 1966 ; « La mariée était en noir » 1967 et « La Sirène du Mississippi » 1969, de William Irish.

04. « La Promesse de l’Aube » (1960, Gallimard)

05. « Les films de ma vie » de François Truffaut, Flammarion, 1975.

06. « Romain Gary, Le Nomade multiple », 2 CD, entretien avec André Bourin, Archives Sonores, Les grandes heures Ina / France Culture, diffusées sur France Culture en mai et juin 1969.

07. « Les Racines du Ciel » de Romain Gary en 1956 et « La Vie Devant Soi » d’Emile Ajar en 1975.

08. Il signe Emile Ajar « Gros-Câlin » en 1974, « La Vie Devant Soi » en 1975 et « L’Angoisse du roi Salomon » en 1979, Gallimard.

09. Entretien télévisé avec Jacques Busnel dans l’appartement parisien de Romain Gary, archives Ina.

10. « Romain Gary, le caméléon » de Myriam Anissimov, Ed. Denoël.

11. « François Truffaut » d’Antoine de Baecque et Serge Toubiana, Biographies, Ed. Gallimard, 1996.

12. « La Nuit Sera Calme », 1974, Gallimard.

13. Citation de Romain Gary, au sujet du recueil de nouvelles « Les oiseaux vont mourir au Pérou (Gloire à nos illustres pionniers) », Folio, 2009.

14. Apostrophes, interview de Paul Pavlowitch, 1981, Antenne 2, archives Ina.