[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…

Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.

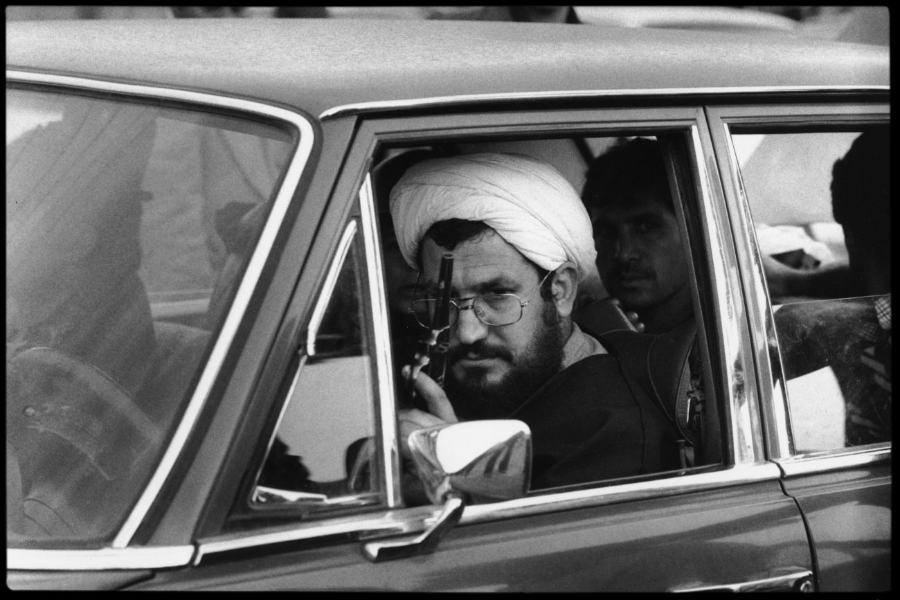

Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.

Never Mind The People

Du côté de l’Angleterre, l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en mai 1979 laisse présager des lendemains bien douloureux. Le pays se débat en effet dans une crise économique et sociale terrible, ultime convulsion d’un monde en pleine mutation. Les usines et les mines de charbon ferment les unes après les autres, laissant sur le bord de la route deux générations de Britanniques, condamnés au chômage de masse et à une inéluctable paupérisation.

« L’hiver du mécontentement », le roman de Thomas B. Reverdy, dont le nom a figuré sur la liste du Goncourt en 2015, a pour cadre cette Grande-Bretagne de 1978-1979, paralysée par des grèves monstrueuses qui vont finir par propulser à la tête du gouvernement une inconnue, Margaret Thatcher, femme inflexible.

Le pays entre dans une nouvelle ère, celle des jeunes loups aux dents aiguisées, bientôt connectés à l’ensemble de la planète, sans morale, sans dieu, vénérant le fric plus que leur propre mère. Ils préparent la grande révolution à venir, celle qui n’a pas besoin de grand soir, de rêves romantiques, d’idéaux en stuc… Ils veulent prendre les commandes de la City, devenir banquiers, actionnaires, hommes d’affaires, assureurs, courtiers, avocats fiscalistes… Et les ouvriers qui crèvent dans leurs bâtiments de briques insalubres, ils s’en foutent, à vrai dire…

« Le reste, on va le liquider. Privatisations, faillites en série, licenciements massifs. Ce sera les grands soldes d’hiver, avant changement de collection (…). Les chômeurs seront de plus en plus nombreux. Mais au moins, ils seront de droite. »

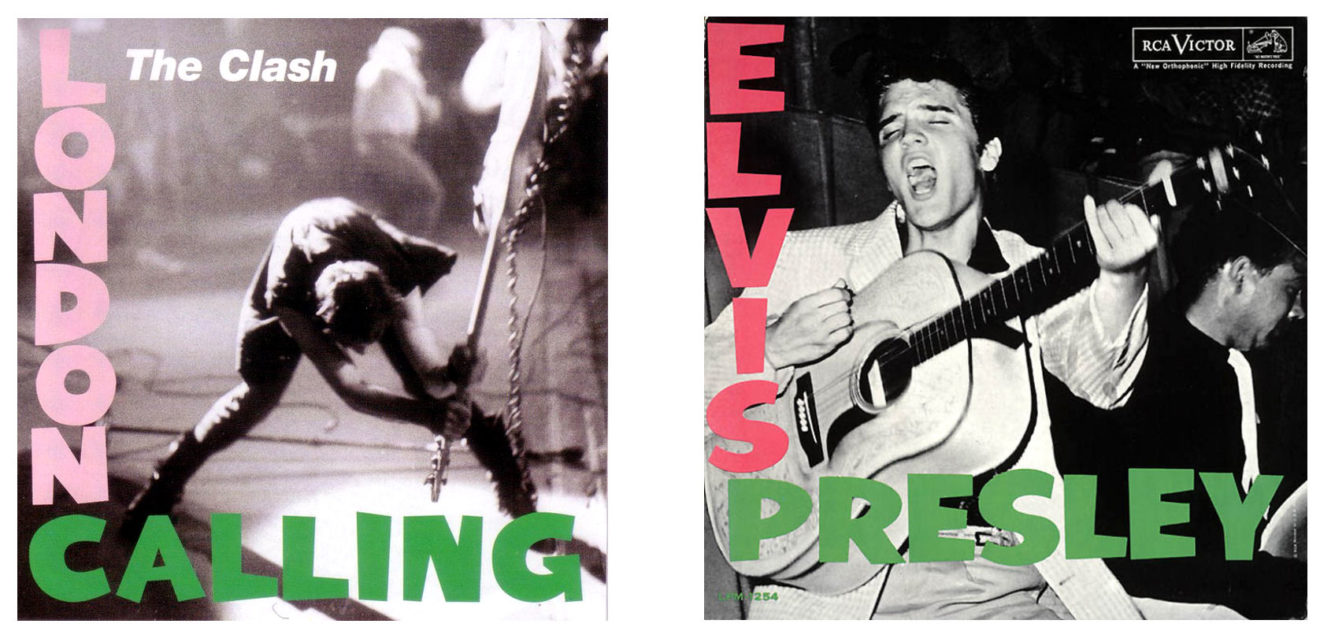

C’est dans ce contexte que paraît l’album « Reggatta de Blanc » du groupe de rock britannique The Police. Sorti le 5 octobre 1979 chez A&M Records, ce disque, à l’image de la société anglaise qui entre dans une période de mutation profonde, va permettre au groupe de sortir de la mouvance punk dont il était encore peu de temps avant l’un des piliers, avec The Clash, en saupoudrant dans sa musique des ingrédients tels que reggae, world music, pop ou rock.

Le gris bleuté de la pochette, avec ces trois blondinets qui fixent l’auditeur potentiel d’un regard glacial, en cette fin d’année 1979, ne laisse cependant pas présager un seul instant que ce jeune trio deviendrait, en un temps record, le groupe de rock le plus demandé, adulé et imité de la fin des 70’s. Tout juste un an après le succès de leur premier album, « Outlandos d’Amour », la bande à Sting a le vent en poupe et compte bien surfer sur l’immense succès des « Roxanne » et autres « Can’t Stand Losing You » qui continuent d’inonder les programmations radio.

Avec ce deuxième opus, le trio anglais se doit donc de frapper un grand coup. Il reproduit ainsi la recette imparable du premier album, avec cependant de savantes petites retouches qui vont contribuer à propulser The Police au sommet des charts du monde entier. A commencer par « Message In The Bottle » ou « Walking On The Moon » qui contiennent tous les ingrédients de tubes planétaires, avec leurs mélodies immédiates, cette petite touche reggae et des arrangements qui s’affinent nettement.

[youtube id= »zPwMdZOlPo8″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Car cette année 1979 est définitivement l’année de l’explosion du reggae à l’international, marquant le virage radical d’un certains nombre de groupes, qui surfent sur la vague initiée par Bob Marley et son oeuvre ultime, « Survival ». Dans son sillage, donc, des albums majeurs vont venir ajouter leur petite pierre à l’édifice, rendant universel et planétaire le discours de la musique jamaïcaine : « Reggatta de Blanc » de Police, « London Calling » de Clash, « Aux Armes et Caetera » de Serge Gainsbourg ou encore le hit infaillible des Specials, « Gangsters »…

[youtube id= »Wd4qEzNyzmo » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

« Reggatta de Blanc » est un album qui étonne par son originalité, sa fraîcheur et le son minimaliste qu’il dégage. La singularité de Police réside aussi dans le fait qu’ils ont su créer une musique avec des espaces et des silences qui la rendent unique. Le son cristallin et aérien de la Fender d’Andy Summers est sans conteste la marque de fabrique du groupe. La frappe ravageuse, précise et opportuniste de Stewart Copeland pose les bases d’une rythmique carrée qui sous-tend l’ensemble.

Ajouté à cela, un son travaillé, peaufiné et affiné par une multitude d’effets que maîtrise à la perfection le trio anglais et la basse ultra perfectionniste et inventive de Sting qui vient compléter cet assemblage délibérément rock. Mais pas que… Grâce aussi à un manager (Miles Copeland, le frère de Steward) redoutablement efficace, le trio va sortir une des plus innovantes et surprenantes galettes de l’histoire du rock, en cette fin des années 70. Il en résulte un album net, précis, efficace, dont vous ne ne pourrez pas écarter grand chose…

Les Anglais ont vite appris de leurs erreurs et les corrigent dès leur second album, avec notamment moins d’approximation dans l’écriture, ce qui donne un disque plus homogène. C’est au détriment des titres les plus bruts et rock, puisque la musique de The Police se lisse sensiblement et l’aspect pop l’emporte désormais sur l’énergie brute, clef de voûte de l’exercice précédent. Si les influences reggae sont omniprésentes (« The Bed’s Too Big Without You », « Walking On The Moon »…), des sonorités électroniques apparaissent sur la popisante « Contact », alors que l’intro au piano de « Does Anyone Stare » installe une ambiance blues, nouvelle pour le groupe.

Avec « Reggatta de Blanc », The Police fait son trou et est au sommet de son succès, à défaut d’être au sommet de son art, atteint en 1983 avec l’album ultime, « Synchronicity ». Mais ce disque défriche le terrain et assoit définitivement la popularité des Londoniens. L’ascension est fulgurante, comme le sera la carrière du groupe qui s’achèvera au bout de six ans et cinq albums. Il n’en faut pas plus pour écrire la légende du groupe et de ses membres, et inscrire « Reggatta de Blanc » dans la grande histoire du rock.

En cette fin de la décennie 70, The Police ont certes acquis une certaine reconnaissance en France, avec leur premier opus « Outlandos d’Amour », mais c’est certainement leur passage live le 23 décembre 1979 sur la scène du Théâtre de l’Empire, dans le cadre de l’émission musicale Chorus, qui va établir définitivement la réputation du groupe. C’était donc il y a quarante ans et c’était bien…

[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/x4onbc8″ align= »center » title= »The Police : Live au Palace (1979) » maxwidth= »900″ /]