Gilles Caron, le photographe qui immortalisa les premiers pas de Daniel Cohn-Bendit à la tête des manifestations étudiantes de Mai 68, est mis à l’honneur à l’Hôtel de Ville de Paris depuis le 04 mai 2018, et ce jusqu’au 28 juillet. 300 clichés qui évoquent la capitale en mai 68, les icônes de la révolution, les grands lieux de l’insurrection ; des événements qui pousseront ensuite le jeune photo-reporter à partir couvrir les grands conflits de la planète pour l’agence Gamma. Instant City vous fait découvrir le travail de ce témoin de notre siècle, disparu au Cambodge en 1970.

Il a capturé dans son objectif quelques-unes des grandes icônes de Mai 68. Le photo-journaliste Gilles Caron a 29 ans cette année-là et a su capter avec justesse les moments les plus marquants de la Vème République. Rencontre avec l’historien de la photographie Michel Poivert, qui nous a ouvert les portes de son exposition pendant son installation à l’Hôtel de Ville de Paris. Une occasion de remettre à plat les grandes figures de cette époque, à commencer par la plus célèbre, Daniel Cohn-Bendit.

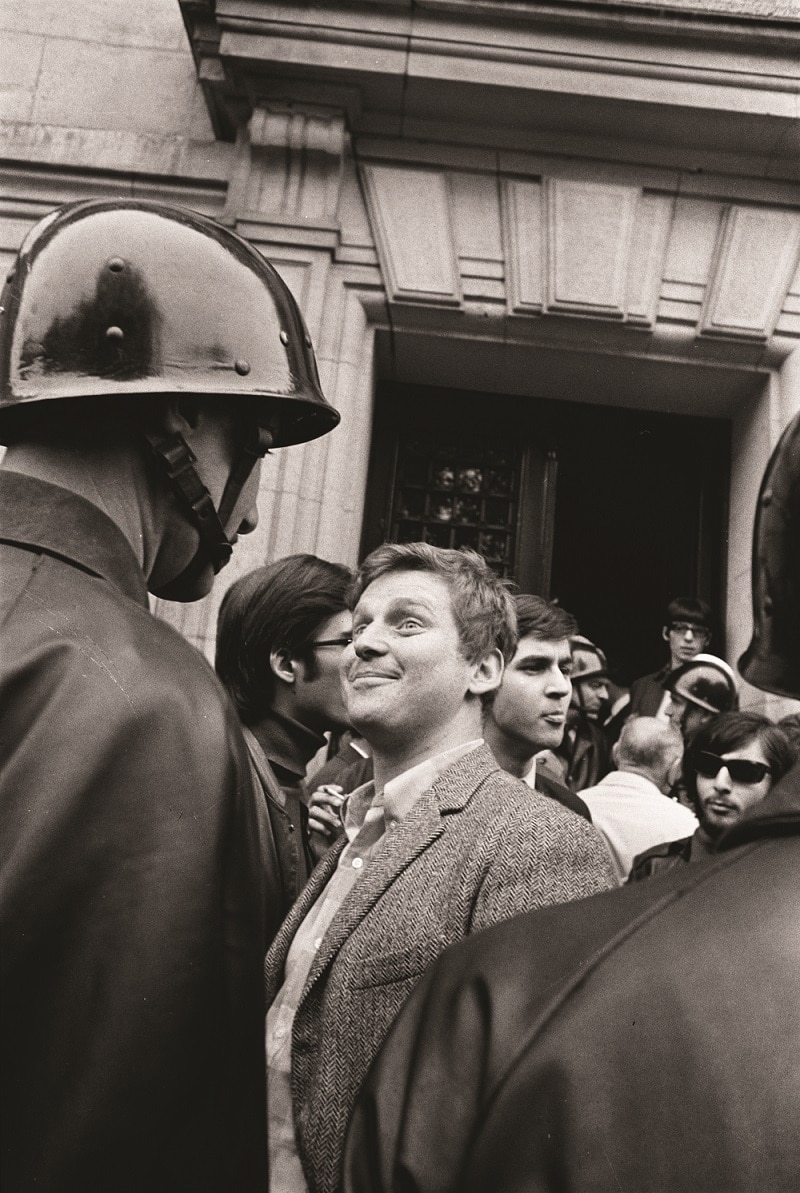

« On voit l’étudiant qui cherche manifestement à provoquer le policier. Ils se dressent l’un en face de l’autre, presque visage contre visage. Cette image est particulièrement intéressante, puisque c’est le moment où Daniel Cohn-Bendit voit le photographe. A partir de cet instant, on a véritablement l’impression que la réalité et la fiction vont se mêler, que l’étudiant va surjouer la provocation pour le photographe, et faire de cette situation une des images les plus célèbres de Mai 68. On avait dans cette série de photos quasiment tous les ingrédients de confrontation de l’ordre et de la jeunesse. »

Gilles Caron commence sa carrière au milieu des années 60. Il appartient pleinement à cette génération « Pop » qu’il incarne et qu’il représente. Photographe de presse, il navigue entre reportages de guerre, voyages politiques officiels ou coulisses du showbiz, et décrypte cette société du spectacle en train de naître.

« Le sujet de Gilles Caron, derrière la question de la vedette ou de la célébrité, c’est la jeunesse. Et cette jeunesse qui est finalement en train de devenir pratiquement une classe sociale, ou tout du moins une classe sociologique, c’est vraiment cela que Gilles Caron essaie de capter. Comment le jeune devient une figure de la modernité. »

Dès le mois de mars 1968, Gilles Caron documente le mouvement qui se met en place à la Faculté de Nanterre. Dans tout le corpus de Caron en 68, la femme est omniprésente. Pas simplement la jeune femme héroïne, mais aussi la mère de famille avec ses enfants ou l’ouvrière plus âgée qui manifeste avec la CGT. Il a compris, des amphis de Nanterre jusqu’aux pavés de la Rue du Havre, à quel point la femme joue désormais un vrai rôle politique. Avec Gilles Caron, on assiste à un tournant dans le traitement photographique de l’événement historique.

« Sur cette photo, c’est Jean Hélion. Il est en train de peindre sur le motif. Il fait des croquis sur le vif des CRS qui sont en train de reprendre la Sorbonne. On a affaire, avec Gilles Caron, à un reporter qui connaît très bien la peinture, qui est le meilleur ami du fils d’André Derain. Il voit Hélion dans la rue, le reconnait et va aller le photographier. Il compare d’ailleurs son travail de photographe à celui du peintre sur le motif… »

Cette connaissance de l’histoire de l’art permet à Gilles Caron de créer de véritables motifs visuels, comme celui des lanceurs. On voit dans la manifestation du 6 mai la perspective de la Rue Saint-Jacques, qui est d’ailleurs totalement noyée dans les gaz lacrymogènes. Le photographe a pris position derrière les tireurs ou les lanceurs les plus aguerris, qui vont avancer au plus près des forces de l’ordre. On sait à travers toutes les photos prises par Gilles Caron dès 1967 que lorsqu’il est dans une manifestation, le lanceur est pour lui l’incarnation de la rébellion. Et ses images vont s’imposer comme une sorte de stéréotype de la lutte, jusque finalement dans l’actualité actuelle la plus chaude, avec les intifadas en Palestine.

En tant que reporter de guerre, Gilles Caron a compris depuis l’Algérie que les guerres sont désormais des épisodes qui mettent en scène civils et militaires. Que ça se passe dans les villes, jusque dans le quotidien des gens. De nouveaux théâtres de conflit, véritables guérillas urbaines, qui vont acquérir une force particulière avec ses clichés nocturnes.

« On a avec ces nocturnes de Gilles Caron en mai 68 le cas d’un photographe qui cumule à peu près toutes les contraintes : le chaos, la nuit, la pluie… Finalement tous les éléments qui ne permettent pas de faire une bonne photo. Et pourtant, il parviendra à créer avec toutes ces contraintes un univers dramatique unique. »

Gilles Caron disparaît en 1970, à 31 ans, lors d’un reportage photo au Cambodge. Une vie et une carrière fulgurante qui contribueront aussi, à force de commémorations et d’hommages, à faire de lui le photographe iconique de Mai 68.

Cette exposition propose donc de plonger dans le Paris de l’année 1968, capitale d’une révolte que Gilles Caron met en résonance avec le monde, à travers ses photographies. Une France des premiers combats étudiants, du succès du cinéma de la Nouvelle Vague, de la mode des sixties ; mais également une France dont la vie politique tourbillonne autour du Général de Gaulle.

Le parcours, composé de sept sections, fait revivre ce Paris de 68 et les étapes d’une année décisive dans l’histoire des mentalités. Trois cents photographies sont ici présentées : des clichés d’époque ainsi que des épreuves modernes d’après les négatifs originaux conservés dans les archives de la fondation Gilles Caron.

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour Aller Plus Loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size= »large »] Fondation Gilles Caron