Philippe Fatien, homme d’affaire opportuniste et ex forain reconverti en roi de la nuit, crée le Boy à la fin des années 80… Et c’est la révolution. Retour en arrière… A Paris, dans les années 70, les clubs réservés aux gays étaient quasi inexistants ou juste des timbres poste, au mieux des arrière-salles de bars plus ou moins définies comme telles.

Il y avait bien le Sept, club mythique de la Rue Sainte-Anne, fréquenté par Saint Laurent, Kenzo et Lagerfeld. C’était légèrement trash, avec ce vernis happy few décadent qui rendait l’endroit faussement sulfureux. S’y mélangeaient mannequins à la mode, célébrités et parfaits inconnus, venus renifler de près toute cette crème hype. Mais l’endroit était minuscule et souffrait de ne plus pouvoir contenir une population sans cesse grandissante et toujours un peu plus nombreuse à assumer et revendiquer sa place dans les folles nuits parisiennes.

Il faudra attendre 1978 et l’ouverture du Palace, Rue du Faubourg Montmartre, pour que toute la faune branchée du Sept migre vers cet ancien théâtre reconverti en nouveau temple underground et select, et rende les nuits de la capitale encore plus novatrices et incontournables, en matière de soirées et d’ambiance.

Début 80, ce sont les Bains Douches très vite rebaptisé Les Bains, Rue du Bourg-l’Abbé, qui vont voir le jour, avec leur cortège de VIP, de coke et de musiques inédites et décalées. Endroit plus petit que le Palace, mais avec une amplitude de branchitude bien plus importante encore. La redoutable physio dénommée Marilyn, telle un cerbère, sélectionne les clients comme Pedro le ferait avec chaque grain de café.

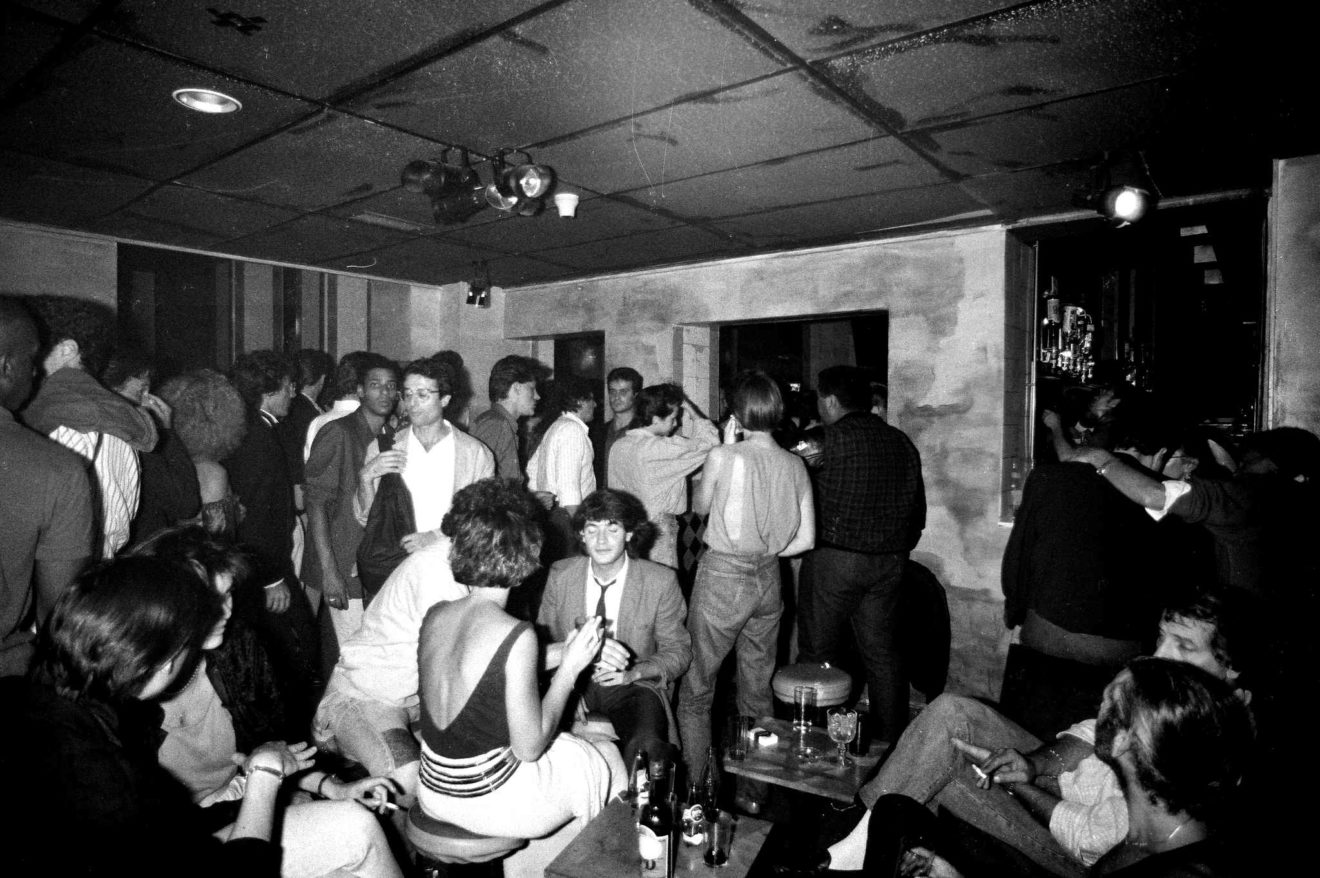

Mais en ce qui concerne les lieux gays purs et durs, des petits cabarets, davantage que des boites de nuit, émergent vers la fin des années 70, comme Le Scaramouche, Rue Vivienne, Le Rocambole, Le Sélénite ou Le Mocambo en banlieue parisienne. Courant 80, c’est Le Broad dans le quartier des Halles, Rue de la Ferronnerie, qui ouvre et devient forcément très vite « the place to be », lorsqu’on est jeune et que l’on aime le fun… Et qu’on est homo aussi.

Il faudra pourtant laisser s’écouler toute la satanée décennie des vestes à giga-épaulettes pour voir s’ouvrir un lieu de grande taille comme Le Palace, entièrement consacré aux hommes qui aiment les hommes, avec des DJs talentueux et à l’inspiration musicale avant-gardiste. Fini l’underground et le dissimulé. Terminé la marginalisation ou la clandestinité.

L’idée du Boy, c’est de transformer les nuits gays en de vastes fêtes populaires ouvertes à tous. En prenant comme modèle le célèbre club new-yorkais, le Paradise Garage, Philippe Fatien, le futur propriétaire du Queen, sent l’opportunité lui sourire en ouvrant Rue Caumartin, juste sous l’Olympia, son propre sanctuaire dédié à la House Music, Acid House, Garage et New Beat, tous ces nouveaux courants musicaux venu de Chicago, Detroit et New York.

C’est une révolution, surtout pour tous les petits gars qui débarquent de leur province, en découvrant ce lieu où l’on programme un son jamais entendu jusqu’alors. Avec l’émergence de cette nouvelle musique, à l’aune de la techno, les gays découvre une identité musicale qui répondra parfaitement à leur époque, en formant un tout.

Une identité revendicatrice qui passe d’abord par des marqueurs vestimentaires, avec l’attitude et le mode de vie qui les accompagnent. Bonjour le short cycliste avec la grande chemise blanche large portée par-dessus, ou encore le t-shirt à manche courte ultra-moulant qui rappelle un peu Laurent Fignon… La casquette et son gros Boy’z London en métal dessus, avec des petites ailes. Le DJ bag, les Ockleys et les grosses chaussures. Au revoir la sobriété et le bon goût. Le gay n’a plus peur et il s’affiche.

C’est aussi au Boy que l’on découvre cette musique noire américaine, entre gospel et soul, teinté d’électronique, qui émerge des cendres du disco dès le début des années 80. Un phoenix qui va également prendre sous son aile, au coeur de ces grandes villes outre-Atlantique, tous les laissés pour compte du grand rêve américain, celui qui lavait plus blanc que blanc et de préférence hétérosexuel.

Alors, à Paris comme à New York, la communauté queer, gay, trans et travestie, communie tous les soirs au Boy. Et ils sont plus de mille, les bras en l’air et le sourire aux lèvres, à se remuer sur la piste jusqu’à 5 ou 6 heures du matin, sur « Vogue » de Madonna, Frankie Knuckles, David Morales, les Masters At Work, Erick Morillo, Todd Terry et tant d’autres encore. On y transpire et on y suinte, on y drague accessoirement, mais ça passe toujours après la danse…

Dans ces années sida qui ratissent large, Les soirées gay ne seront désormais plus sordides, sombres et mélancoliques, mais lumineuses, pleines de paillettes et de musiques enivrantes. On danse au Boy plutôt que de hanter les sanisettes de gare, les parkings ou les escaliers de la station du RER Auber. On aspire à la lumière de la piste et à ces hauts cubes sur lesquels des danseurs lambda viennent se mesurer et avoir leur minute de gloire, à grands coups de chorégraphies synchros. A l’entrée, Sandrine la physio, impassible, encadrée de deux gorilles. Derrière les portes, ce grand escalier qui mène jusqu’à l’arène…

Se souvenir avec délice du son d’abord sourd d’un morceau House comme « Good Life » d’Inner City en 1989, ou encore « Promised Land » de Joe Smooth, qui vous bourdonnent dans les oreilles pour exploser dès que vous franchissez les portes insonorisées, en kyrielle de notes et de voix Soul comme du chocolat chaud avec des éclats de noisette. Les basses qui vrombissent dans vos oreilles et chatouillent vos tympans…

[youtube id= »KJxJxr9RlKM » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Laurent Garnier sera DJ résident tout le temps que durera l’aventure du Boy. Soit tout juste trois années inoubliables, précieuses et rares. Dans son sillage, s’engouffreront ses apôtres, David Guetta, Stéphane Pompougnac, Joachim Garraud, Fred Rister, Bruno Kauffmann et Marco, le DJ Belge qui importera en France le son Techno venu directement d’Europe du Nord, la New Beat.

Dans ce temple païen, refuge de tous les orphelins des années 80, cette décennie qui n’a pas été tendre avec les homosexuels, les nuits y sont folles. C’est aussi l’apparition pour la première fois des Drag Queens, ce phénomène pourtant apparu plus de dix ans plus tôt outre-Atlantique, à New York, et qui explose seulement maintenant en France. Tous les jeudi soir, place aux Incroyables, avec une débauche de créatures insensées, Burtoniennes, qui dansent au-dessus de la foule en transe, sur des cubes ou dans des cages. Visions baroques et oniriques qui apportent tout ce dont rêvent ceux qui viennent ici…

Mais en 1992, le couperet tombe. Une fermeture administrative vient clore cette parenthèse enchantée, qui commençait à faire grincer pas mal de dents, à commencer par celles des riverains qui se plaignaient tous les soirs de voir défiler sous leurs fenêtres cette faune bigarrée et transgressive. Il sera question d’une sombre histoire de viol, puis de trafic de drogue, qui condamnent définitivement cette arche de Noé 2.0 à fermer ses portes.

Un temps, les aficionados vont se rabattre sur des substituts, comme Le Scorpion, spécialisé dans la Techno, le Rex Club, Le Haute Tension, La Luna et Le B.H, d’autres clubs également très prisés par une clientèle plus spécifique, pour ne pas dire Hardcore.

Philipe Fatien, le créateur de cette boîte de nuit devenue en seulement trois ans une institution, entrevoit la seconde opportunité de recréer le Boy, en accédant à une adresse beaucoup plus prestigieuse encore. Fort de sa réputation qui l’accompagne désormais comme un halo, le Boy réouvre ses portes sur les Champs Elysées un an plus tard et redevient dans les premiers temps forcément la référence absolue… Mais aussi une marque de fabrique dont on parle en province et dans le monde entier.

Voici le nouveau royaume de la nuit où tout le monde veut se rendre. Désormais, agenouillez-vous devant Le Queen…

Mais difficile de reproduire les mêmes tours de magie, quand on sait justement qu’il n’y a pas de trucs et qu’il s’agit de magie pure. Ce qui s’est passé au Boy était de l’ordre de l’impensable, du miracle et avec le Queen, c’est une nouvelle époque.

Sa majesté va devoir désormais rivaliser avec d’autres lieux qui espèrent récupérer un peu du gâteau et de cette population toujours plus nombreuse, qui en ces temps d’avant téléphone portable, internet et attentats, ne pense qu’à une chose : sortir, sortir et toujours sortir. L’Enfer d’abord, derrière les Champs Elysées, non loin du Queen, puis au pied de la Tour Montparnasse, sera surtout réputé pour ses Afters.

Le Club, Rue Saint Denis, et sa clientèle Afro-Antillaise, comme d’autres lieux réquisitionnés uniquement les samedis soir pour une clientèle qui ne se reconnaît pas forcément dans le faux luxe de cette reine de la nuit autoproclamée comme telle.

Le Queen sera plus grand et plus meanstream, attirant une clientèle toujours plus diluée (et tous ces hétéros en goguette qui venaient frôler du pédé comme on va au zoo). Des soirées à thème mais qui deviennent des parodies, des caricatures, comme les dimanches soir appelés « le jour des coiffeuses », animés par Galia, une transexuelle qui débite des conneries au micro pour faire rire un public blasé et déjà triste. Les soirées OverKitch…

Entre temps la musique devient techno, ambiant, electro, deep et s’exporte dans tous les clubs de France et de Navarre. Le Queen n’a donc plus l’exclusivité de ce son et va hélas durant les années qui vont suivre s’essouffler petit à petit.

Dans la foulée, Le Palace, tombé en désuétude presque en même temps que les Bains, va connaître un temps une seconde vie avec ses « Gay Tea Dance » le dimanche et enchaîner le soir avec le Privilège, son club en sous-sol où la part belle est donnée à la musique pure et à tous ceux qui viennent pour exclusivement danser jusqu’à en mourir d’épuisement.

DJ André et ses sons magiques, quand House et Garage n’ont jamais provoqué autant d’orgasmes auditifs. La salle de concert L’Elysée Montmartre, tous les samedis soir, va programmer également des soirées gay, mais ouvertes à toutes et à tous, avec une programmation musicale toujours plus pointue et inouïe. Le Bataclan viendra proposer également des samedi thématiques, pour la faune gay parisienne.

Mais les années 2000 auront eu raison de ces chapelles païennes où l’on se rendait comme d’autres allaient à la messe, par une sorte de nostalgie anticipée, pour allumer une bougie. Tous savaient que cela ne durerait pas. Les bulles sont éphémères.

Il y avait de la magie avec Le Boy quand ça n’était plus que prestidigitation avec le Queen…

Le Queen traversera donc les années 90 sans trop d’encombre, puis les années 2000, mais le club auparavant mythique en est réduit à ne plus être qu’un logo et un patronyme dénué de sens. Les gays ont déserté les lieux depuis belle lurette et l’endroit est désormais ringard et sinistre. L’agonie durera encore jusqu’en 2015, date à laquelle le club déménage pour aller s’installer un temps juste en face sur l’avenue, et pour enfin définitivement fermer ses portes à peine deux ans plus tard, dans l’indifférence générale.

Si la crise et les attentats en pagaille auront eu raison de ces vastes lieux de communion, où tout le monde était happy, les nouveaux modes de communications, de rencontre et de drague auront aussi eu leur part de responsabilité dans l’histoire. Aujourd’hui, c’est le Dépôt, Rue aux Ours, qui fait office de synthèse aux nouvelles habitudes de sortie chez les mecs. Un bar, un club, mais surtout la plus grande backroom d’Europe.

… Mais rappelez-vous encore un peu de cette époque bénie où tout passait par le prisme de la boîte de nuit. Instantané de vie, de la vie d’un gay lambda comme on pouvait en croiser des tonnes à cette époque, avec leurs préoccupations, leurs doutes, leurs souhaits.

[youtube id= »u80VQJuGfEA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »JLizaahIt7U » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »16ibDQMY3T0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

[youtube id= »gO-hMsGB2yg » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]