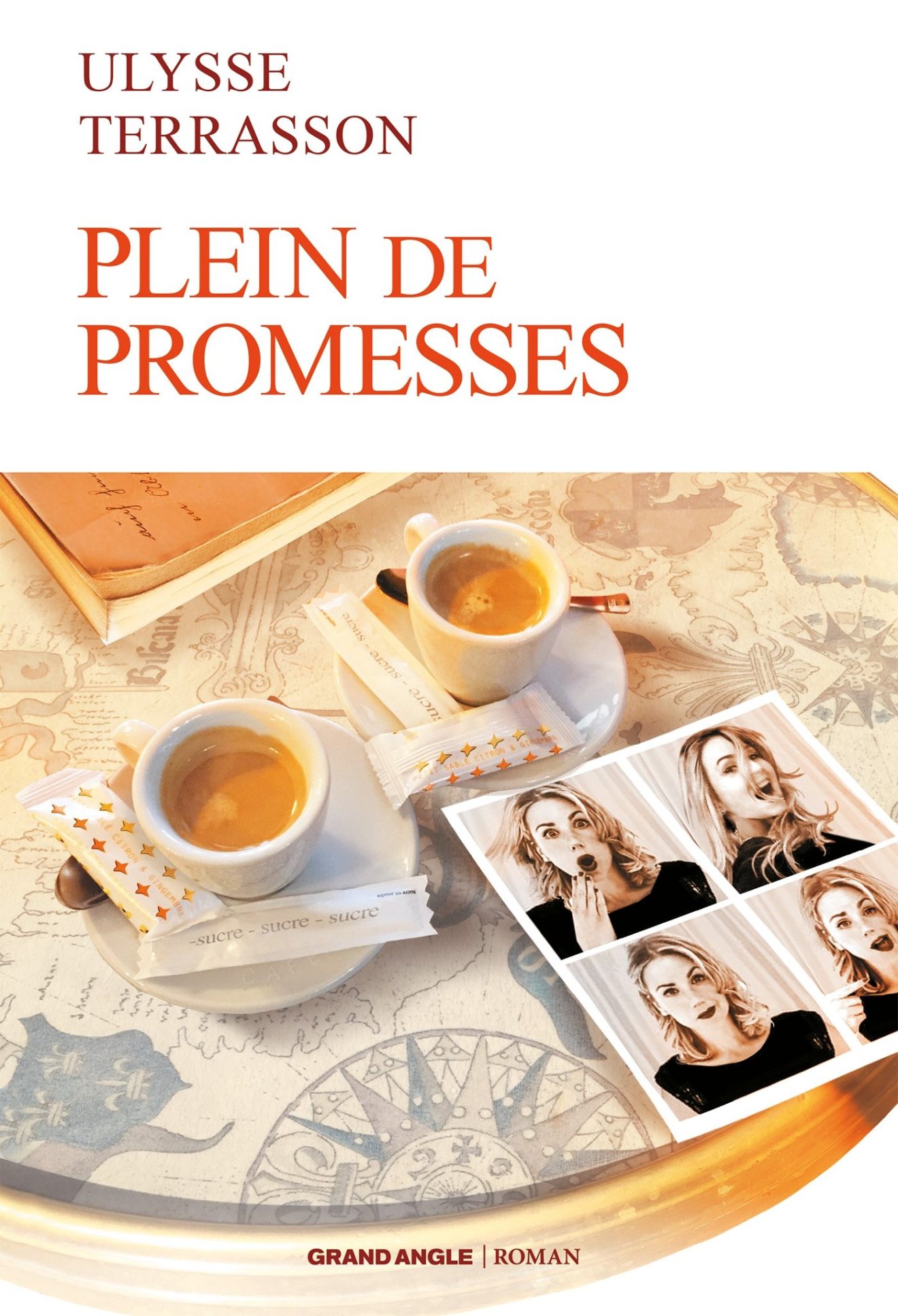

Ulysse Terrasson est un auteur « Plein de promesses ». Le format autant que l’écriture, les personnages et leur histoire contribuent à la réussite de ce premier roman dont le succès à venir est sans nul doute assuré. Car ce n’est pas un petit livre anecdotique.

Dans ce roman, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le plaisir, d’abord : le ton est à l’humour, omniprésent, aux phrases choisies, travaillées pour être percutantes. Les chapitres sont très courts, rythmés. L’émotion ensuite, produite en grande partie par une tendresse infinie qui émane de l’écriture. La verve transpire de chaleur et de bienveillance à l’égard des ces personnages parfois malmenés par les mots, mais pour lesquels on sent une immense affection. Et enfin l’histoire, dont on a tant envie de connaître l’issue.

Qui remportera les suffrages d’Ulysse, ce jeune homme de presque vingt ans dans quelques jours, qui navigue entre Ingrid et Claire, Victor et Marius, son appartement et L’Esprit Vin, Paris et Montpellier, Nicolas Rey et Frédéric Beigbeder ? Car, au-delà du passage à l’âge adulte, l’auteur nous raconte un parcours amoureux. On est surpris de manière assez globale, qu’un jeune de dix-neuf ans parle en ces termes du couple, de la paternité, des enfants. Et il en est beaucoup question. Le père, ou plutôt le papa, prend une place assez importante dans le livre. Le papa qu’on a eu et celui qu’on va devenir. Les enfants, ceux des autres, celui qu’on a été, ceux de la fratrie, ceux que l’on regarde par la fenêtre, un des thèmes forts du livre avec la relation amoureuse et la maturité.

Pour Instant City, Ulysse Terrasson a accepté de répondre à nos questions. De cet échange a émergé la partie cachée de l’iceberg, une comparaison qui lui est chère. Les personnages en première lecture égoïstes ou narcissiques eu égard à leur jeune âge, un peu immatures aussi, apparaissent en fin de roman transformés. On sent qu’une prise de conscience a eu lieu. Le passage de dix-neuf à vingt ans, comme la traversée d’une rive à l’autre, de l’état d’enfant à celui d’adulte, s’accompagne d’une compréhension du monde adulte. Il s’agit de faire des choix, de comprendre la relation à l’autre, de vouloir en toute conscience tirer parti des événements plutôt que de les subir.

Explications par l’auteur lui-même, riche d’un univers déjà bien construit.

Instant City : Bonjour Ulysse, comment est-ce qu’on se sent à trois jours de la sortie de son premier livre ?

Ulysse Terrasson : On se sent comme un type qui est interviewé pour la première fois de sa vie. C’est très excitant. Depuis un mois, je m’amuse à faire un compte à rebours sur Facebook et Instagram. Chaque jour, hop, un petit post. Des choses évidentes comme la couverture du livre, deux-trois citations, les dédicaces prévues… Mais aussi d’autres choses plus intimes, plus personnelles. Quand j’ai tenu « Plein de Promesses » pour la première fois dans mes mains, par exemple. Et là, aujourd’hui, c’est cette interview que je veux partager. Ce moment. Ce jour historique qu’est J-3, pour moi.

Instant City : Comment imaginez-vous les jours, les semaines qui vont suivre cette sortie ?

Ulysse Terrasson : Je les imagine comme des jours qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a cette chose incroyable qui apparaît en même temps qu’un livre : les dédicaces. Et il y a cette chose encore plus incroyable : la complicité entre les dédicaces en question et mon cheminement personnel. À Montpellier, par exemple. Je bosse parfois en intérim à la Fnac de Montpellier. Et bim, où vais-je dédicacer vendredi 19 mai ? À la Fnac de Montpellier. De même, j’ai travaillé quatre années de suite à la Comédie du Livre. Je faisais partie de l’équipe des bénévoles qui s’occupent des écrivains, les amènent sur leurs stands pour dédicacer, à tel ou tel café pour qu’ils soient interviewés… Et bim, où vais-je dédicacer le week-end du 25 au 27 mai ? À la Comédie du Livre. Je trouve ça magique. Les semaines qui vont suivre et ne pas se ressembler seront pour moi une gigantesque enquête, à découvrir et comprendre l’arrière du spectacle…

Instant City : Si vous deviez vous présenter à vos futurs lecteurs ?

Ulysse Terrasson : D’abord, je leur dirais bonjour. Parce que la politesse, c’est essentiel. En tout cas, le grand philosophe Vald semble de cet avis… (Rires). Et puis, ensuite, je ne sais pas, je leur parlerais de l’éternelle difficulté pour la jeunesse d’exister par elle-même. De « La Confession d’un enfant du siècle » chez Musset, devenue 150 ans plus tard le « Monde sans Pitié » d’Eric Rochant. Peut-être aussi des « 37°2 le matin » de Philippe Djian et de Jean-Jacques Beinex. Parce que « Plein de promesses », c’est un peu tout ça à la fois. C’est essayer de sauvegarder sa jeunesse tout en jouant le jeu du réel autour de soi. Comment survivre à l’éloignement de nos plus proches ? Comment s’aimer quand la magie des rencontres est remplacée par les algorithmes de Tinder ? Et surtout : comment rester jeune quand la publicité nous interdit de vieillir, et en même temps comment vieillir quand le monde du travail nous interdit de rester jeune ?

Instant City : Selon vous, qu’est-ce qui vous définit ?

Ulysse Terrasson : Je dirais : l’intimité. Mon but ultime, c’est d’être l’écrivain de l’intime. Mais une intimité qui se mêle à une ambiance un peu rock. Mes lectures préférées sont toutes comme ça : elles allient l’émotion des grands moments au fun des plus petits. Et plus que mes lectures, on peut dire que mes histoires préférées sont toutes comme ça. Ce que j’aime, au fond, c’est le genre de la comédie dramatique. S’il y a autant de dialogues dans mes écrits, c’est parce qu’il y a énormément de séries TV parmi mes influences. Je pense à « Californication », mais aussi à « How I Met Your Mother », « Friends »…

Instant City : Racontez-nous la genèse de votre roman.

Ulysse Terrasson : Au début, c’était très intime. Je piochais dans mon vécu pour en faire des nouvelles. Mon but, c’était de traduire mes émotions le plus fidèlement possible, en les transposant sur la page le plus sincèrement possible. Et, idéalement, de dégoter une petite vérité universelle là-dedans. J’étais très attiré par le romantisme américain des Bukowski, John Fante, Kerouac, Henry Miller… Ce mélange entre la vie insérée dans l’écriture et l’écriture insérée dans la vie. Et un jour, j’ai sauté le pas. J’en ai envoyé une à Nicolas Rey. Et il l’a aimée. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Dans la nuit, le téléphone sonne. Et c’est Nicolas Rey. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Après tout, c’est la nuit. Et il me dit que ce n’est pas une nouvelle, ce que je lui ai envoyé. Que c’est le début d’un roman. Qu’il me faut écrire le roman. Et voilà. Qu’auriez-vous fait à ma place ? Vous vous seriez recouchée ? (Rires)

Instant City : Comment avez-vous travaillé ?

Ulysse Terrasson : En interrogeant beaucoup mes amis. C’est ensemble qu’on a convenu d’une « crise de la vingtaine ». Dans un monde qui va toujours plus vite, où les plus jeunes obtiennent plus tôt les choses des plus grands, ça nous est apparu comme une évidence : on vieillit de plus en plus jeune. D’abord, il y a eu la crise de la cinquantaine. Ensuite, celle de la quarantaine. Enfin, celle de la trentaine. Et maintenant, voili voilou : la crise de la vingtaine. Bon, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais quand j’imagine un monde où tout est devenu à portée de main, de doigts, de clics, quand je pense à la génération de mes parents, poireautant pendant des heures dans l’espoir d’un appel, le téléphone fixe sur les genoux, rêvant à l’intonation d’une voix, aux choses qui seront dites, et quand je me rappelle avec quelle précipitation la mienne de génération a eu accès à tout ça, et encore plus, je me dis : ça a tué l’attente, la magie de l’attente. Même au cinéma, on peut réserver nos places à présent. Pour le prochain Star Wars, je n’aurai pas à patienter trois plombes dans une queue interminable : j’ai juste à être au Gaumont Multiplexe, place M17, à 13h20. Sauf que l’imagination vient justement de cette attente, de cette frustration, de cette incompréhension.

Bref, c’est comme ça que j’ai écrit « Plein de Promesses » : en reprenant goût à cette attente, cette frustration, cette incompréhension. En débranchant Internet, d’abord. En éteignant mon portable, ensuite. Et en m’enfermant chez moi ou dans un café (l’Esprit Vin), enfin. Pour écrire vraiment. C’est-à-dire : en essayant de piger les choses par moi-même, plutôt qu’en les googlisant. Mais j’interrogeais aussi beaucoup mes potes sur leur rapport au couple, aux amis, aux parents, à l’avenir – à la vie, quoi. Parce que je voulais savoir ce qu’il y avait de commun à cette génération, au-delà de mon petit cas personnel. Je voulais embrasser la vie d’un jeune homme de presque vingt ans et en saisir les rêveries, les fantasmes, les émotions, sans les étouffer tout de suite par l’immédiateté des technologies. Ça a tout déclenché. Les chapitres sont très courts, mais c’est une rapidité qui va de paire avec l’époque. C’est une suite d’épisodes avec les mêmes personnages, mais c’est comme ça qu’est faite la vie. C’est encore parfois très naïf, mais c’est une naïveté qui va de paire avec l’âge décrit. Enfin, j’aime à le croire… Ça me rassure de penser que c’est fait exprès… (Rires)

« Le meilleur café de Montpellier – et donc du monde – se situe au 3 place Chabaneau. Cette place est si merveilleuse que Francis Ponge en personne a décidé d’y naître, le 27 mars 1899. Ça n’est nullement une coïncidence. L’Esprit Vin est à côté. » (p. 14)

Instant City : Vous êtes chez vous maintenant à l’Esprit Vin (auquel un chapitre est consacré) ?

Ulysse Terrasson : C’est mon Q.G. ! D’ailleurs, à ce sujet, une petite anecdote que je trouve rigolote. J’étais censé recevoir quelques exemplaires du livre avant sa sortie. Plusieurs fois par jour, j’allais voir du côté de ma boîte aux lettres si le colis était arrivé. Avec mon père, on s’appelait souvent : « Tu l’as reçu, toi ? Dis, est-ce que tu l’as reçu ? », « Non, pas encore. », « T’es sûr ? Tu ne me mens pas afin de le garder pour toi ? », « Non, je t’assure. », « Ouais, c’est ça, je veux une preuve ! » (Rires). Bref, j’avais hâte de tenir l’objet dans ma main. Et puis, un jour, je reçois un appel. Mon père. « Va faire un tour à l’Esprit Vin, une surprise t’y attend ». Curieux, je suis son jeu de piste. Et sitôt arrivé, le serveur me sort un petit colis et, vlan ! Je me retrouve à tenir le livre dans mes mains, l’objet, la matérialisation d’un rêve, pour la première fois de ma vie. C’était le bonheur ! J’aime cette idée d’avoir un petit endroit pour soi, pour venir écrire, pour rejoindre ses potes, comme le prolongement de son propre appartement – et de soi, un peu, par la même occasion. Philippe Jaenada a son Bistrot Lafayette ; Frédéric Beigbeder a son Café de Flore ; j’ai mon Esprit Vin. J’aime cette idée d’un écrivain dont la vie intime est accessible à tout le monde. Et je continue d’y aller. Plusieurs fois par semaine, même…

Instant City : Comment s’est fait le choix de l’éditeur « Bamboo Edition » ?

Ulysse Terrasson : Ça s’est fait en deux temps, en fait. Comme Bamboo publiait seulement des BD, je n’avais pas pensé à leur envoyer un manuscrit. C’est mon père qui, auteur chez eux, curieux de savoir ce qu’ils en penseraient, leur en a envoyé un Long story short, ce qu’ils ont lu leur a plu et ils ont voulu l’adapter en BD. Je n’étais pas contre, mais je faisais la fine bouche parce que je voulais le publier en roman – d’abord. Si je me permettais de faire le compliqué comme ça, c’était parce que, au même moment, Flammarion s’intéressait à moi. Pendant une année, Robert Macia des éditions Flammarion et moi avons rebossé le manuscrit comme des malades mentaux. Voilà pour le premier temps. Sauf que, au bout de la dix-neuvième version, ça ne lui plaisait toujours pas et on a laissé tomber. Et puis, pouf : le deuxième temps. Par je ne sais quel miracle, Bamboo a fait : « Bon, rien à foutre, on ouvre une section littérature ! Ulysse, tu te joins à nous ? » J’étais tellement honoré, je me suis empressé d’accepter.

Instant City : Qu’est-ce que vous appelez « rebosser sur un manuscrit » ?

Ulysse Terrasson : Ce petit enfer qu’est la grande minutie. Hemingway racontait que le premier jet de n’importe quoi était de la merde. Je ne sais pas pour lui, mais pour moi, c’est sûr à 100 %. D’ailleurs, c’est ce que m’a raconté Robert Macia lorsque mon manuscrit a atterri sur son bureau : « Le potentiel n’est pas suffisamment exploité. Allez, au boulot ! ». J’ai eu de la chance. Il a réussi, par je ne sais quel miracle, à dégoter un peu de potentiel derrière le fouillis de mon texte. Il me l’a ensuite renvoyé, raturé au possible – de notes pertinentes, avec du rouge partout, j’avais l’impression de retourner à l’école. Il m’a donné de nombreuses pistes de travail et de réécriture : passages à modifier, passages à rajouter, passages à laisser tomber. Au tout début, il y a eu une intuition : le premier jet était la tentative d’exprimer cette intuition dans une forme romanesque. J’ai énormément écrit. Le plus souvent, tôt le matin ou tard la nuit ; j’étais en classe prépa, je venais de me faire larguer, je manquais de temps. Par je ne sais quel miracle, j’ai réussi à écrire 800 pages en une année. Ces 800 pages furent cette tentative. Ensuite, il a fallu tout retoucher et retourner à l’intuition initiale, revenir à l’émotion première. Robert Macia m’y a sacrément aidé. En fait, quand j’y pense, ce livre n’est pas si éloigné de la première version. C’est la première version qui s’éloignait du livre, plutôt…

Instant City : Dans quelle mesure votre roman est-il autobiographique ?

Ulysse Terrasson : Aïe, la question qui fâche ! (Rires). Je me rappelle Nicolas Rey me donnant un superbe conseil, une fois : « Quand tu écris et que tu penses : « Oups, non, ça c’est trop perso, pas moyen de révéler ça, c’est mon secret », eh bien, c’est très simple : tu vires tout ce qu’il y avait avant et tu commences là. Parce que c’est là que ça devient intéressant. ». Et je crois qu’il a raison. Je pense comme lui que, si ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ce qui nous tue un peu nous rend plus vrai. C’est pourquoi le livre est autant autobiographique. Parce que c’est dans les secrets, dans ce qu’on cache habituellement, que le lecteur se retrouve vraiment – enfin, je crois. Céline disait qu’il fallait « mettre sa peau sur la table ». Et c’est aussi un peu ça, « mettre sa peau sur la table », pour que le lecteur ensuite se glisse dedans…

Instant City : Que ressent-on au moment de donner à lire le contenu à son entourage ?

Ulysse Terrasson : On fait les cent pas dans son appartement, en se posant mille questions. Oui, quelque chose dans le genre : un pas, dix questions. Mais ce n’est pas aussi angoissant qu’on peut le croire. Au contraire. Bon, je suis peut-être maso sur les bords, mais je crois que j’aime carrément ça. J’aime que mon entourage me connaisse vraiment, comme j’aime à le connaître tout à fait. J’ai une bande d’amis qui sont pour moi une véritable famille, avec qui on déconne pas mal, mais avec qui on se dévoile beaucoup aussi. Et je refuse de leur cacher quoi que ce soit, parce que c’est très désagréable d’être aimé pour ce que l’on n’est pas. C’est tricher. Et les décevoir parfois fait partie du jeu. Même si, bien sûr, les décevoir parfois n’arrive jamais…! (Rires)

Instant City : Quelle a été leur réaction ? Dans le livre, vous décrivez celle de Claire qui le prend plutôt mal…

Ulysse Terrasson : Oh oui, Claire… Je m’en veux toujours, pour Claire… Au fond, il y a eu quelque chose comme trois sortes de réactions. La réaction style Claire : « Adios, tu n’es plus mon amigos ! ». La réaction qui n’en est pas vraiment une : « Je n’arrive pas à croire que tu aies écrit un roman entier, c’est dingue ! ». Et la réaction plus positive : « J’ai l’impression de te connaître davantage, et pour ça j’ai l’impression de t’aimer davantage. ». Aussi étrange que ça puisse paraître, je préfère cette dernière sorte de réaction. Avec mon amoureuse, par exemple, c’est ce qui s’est passé : on se draguait un peu, et puis je lui ai mis mon manuscrit dans les mains. Et elle a eu l’impression de me connaître davantage. Et juste pour ça, je suis l’écrivain le plus heureux du monde !

Instant City : Quels retours avez-vous de votre livre ?

Ulysse Terrasson : Il y a votre retour, qui me fait extrêmement plaisir… En fait, il n’y en a pas encore vraiment. Pas assez, du moins. J’attends la sortie du livre ! Même les critiques, celles qui m’enfonceront six pieds sous terre, je les attends de pied ferme. Bien sûr, je veux écrire des livres que j’aimerais lire. Mais je veux aussi écrire des livres que les autres aimeraient lire. Et pour ça, je veux absolument progresser. M’améliorer. Bon, je ne rechignerai pas non plus sur les compliments, hein… Je ne sais pas pourquoi, je les trouve globalement supportables… (Rires)

Instant City : Quelles valeurs vous sont les plus chères ?

Ulysse Terrasson : Je dirais l’amour et la communication. Toutes les histoires commencent avec un manque de communication. Ça marche aussi bien avec les livres, les films, qu’avec la réalité. Quelqu’un cache quelque chose à un autre quelqu’un, et c’est parti pour les quiproquos, les malentendus, les disputes. Au fond, je crois que tous les problèmes du monde sont liés à l’ego : parce qu’on veut avoir un coup d’avance sur l’autre, parce qu’on cherche le contrôle plus qu’on ne s’abandonne, la communication vient à manquer. Et ainsi l’intimité. Et ainsi l’amour. Mais pourquoi a-t-on si peu confiance en soi qu’on craint pour notre sécurité intime ? C’est sûrement très naïf, voire carrément utopique, mais si, là maintenant, tout le monde osait se dire ce qu’il avait sur le cœur, franchement, que se passerait-il ? Les gens se comprendraient, non ? Et peut-on haïr quelqu’un qu’on comprend, quand ses lâchetés sont des failles déguisées en frimes ? Qu’est-ce qu’on a à perdre, en gagnant à redevenir humain ? Ah, euh, oups ! Pardon d’être devenu sérieux, tout à coup ! (Rires)

Instant City : Parlez-nous du choix du format : des chapitres très courts.

Ulysse Terrasson : Ça va de paire avec les séries TV que je regarde, et un conseil que m’a donné Nicolas Rey. Les séries TV, d’abord. J’ai remarqué un truc : quand je me mate un film, je le regarde jusqu’à la fin et puis voilà. Quand je me mate une série, je suis poussé par le désir de binge-watcher. Et le soir, je me retrouve à passer plus de temps devant l’écran. Alors, je me suis demandé pourquoi, sachant que les épisodes de séries sont plus courts. Et j’ai réalisé ceci : justement, ils sont plus courts. Suffisamment longs pour faire avancer la narration, et suffisamment courts pour fabriquer une petite frustration. C’est comme avec les cigarettes : à peine le temps d’en savourer une qu’elle est déjà finie. Alors, pourquoi ne pas s’en griller une autre ? Le chapitre court, c’était le moyen de créer l’équivalent de la série TV en littérature : en recréant cette petite frustration qui pousse au chapitre suivant. Le rêve de tous les écrivains, c’est que le lecteur ouvre son bouquin à 22 ou 23 h, pensant : « Je vais lire dix-quinze pages et dormir », et puis qu’il le referme à 3 h du matin en maudissant l’auteur. Ensuite, le conseil de Nicolas Rey. Il m’a dit : « L’essentiel d’un chapitre, c’est son accroche et sa chute. Ce qu’il y a à l’intérieur, au fond, le lecteur s’en fout. Ça l’emmerde. Et retiens ceci, Ulysse : il est absolument interdit d’emmerder le lecteur. » La parole de Nicolas Rey est une parole biblique, pour moi. Alors, j’ai fait tous mes efforts pour retenir ce conseil…

Instant City : L’inclusion de six chapitres « mon enfant » : leur rôle, leur rédacteur ?

Ulysse Terrasson : Là aussi, ça vient de deux choses. Il y a eu la chanson de Benjamin Biolay : « Ton héritage ». Et ensuite, il y a eu un mot écrit par mon père pour mes vingt ans. Ma sœur m’avait fait un truc formidable, pour mes vingt ans. Elle avait rempli un livre vierge d’un tas de photos de nous, de moi, de tout, quoi. Elle avait demandé à tous mes proches d’écrire un quelque chose à mon sujet, et elle avait tout glissé à l’intérieur. Parmi ces proches, forcément, il y a eu mon père. Et il m’avait écrit un quelque chose sur le temps qui passe, mon premier appartement, et pourquoi je ne retournais pas vivre chez mes parents. Ce petit mot m’a tellement ému que j’ai voulu l’insérer dans le livre. C’est le premier chapitre « mon enfant ». Et j’aimais tant le principe que j’en ai écrit cinq autres dans la même veine. Les chapitres « mon enfant » étaient pour moi l’occasion de faire le point sur ma vie, mon passé, mais également le moyen de parler à l’enfant qu’hypothétiquement j’aurai un jour. Que j’ai cru être sur le point d’avoir – mais je n’en dirai pas plus, pour ne pas spoiler. Au fond, je crois que « Plein de Promesses » ne raconte pas tant le passage à la vingtaine que le passage en général. L’idée du passage. Passage du temps, passage à la vie adulte, passage d’une génération à une autre… La transmission, si on veut. Et qu’est-ce que l’écriture, sinon une forme de transmission ?

Instant City : Nicolas Rey et Frédéric Beigbeder sont vos mentors dans le livre : qu’est-ce qui vous plait chez eux ?

Ulysse Terrasson : Dans son bouquin « Ardoise », Philippe Djian note un truc intéressant : que tous les livres qu’on lit, on les lit pour retrouver l’émotion du tout premier. Celui qui nous a ouvert les portes de la lecture. Il va encore plus loin : cette émotion originelle, c’est celle que tous les écrivains, ensuite, tentent de reproduire dans leurs écrits. Et pour moi, le tout premier livre, celui qui m’a donné le déclic, c’est « L’amour est déclaré » de Nicolas Rey. J’avais déjà pris quelques claques, avant ça. Je me rappelle « Sur la Route » de Kerouac, « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, « L’amour dure trois ans » de Beigbeder. Mais avec ce livre, Nicolas Rey ne s’est pas contenté d’une claque. Il m’a giflé si fort que ma vie entière s’en est retrouvée chamboulée. Je me souviens avoir ouvert le livre, m’être dit : « Bah, je vais lire dix-quinze pages et refermer le truc », puis m’être pris la première phrase dans la tronche, puis m’être pris toutes les autres aussi. J’avais l’impression d’une rencontre, pas tant avec un livre, qu’avec une âme. Une vraie personne. Un frère. J’aime cet homme. J’aime sa sincérité et ses déguisements empruntés, sa mélancolie, ses joies, son romantisme excessif comme ses confidences pudiques.

Je me souviens, après deux-trois pages, avoir pensé : « Eh mais ça claque ! Moi aussi, je veux faire ça ! » C’est pourquoi il a autant d’importance pour moi. Parce qu’il en a eu une immense sur ma vie. Parce que c’est lui qui m’a donné envie d’écrire. Au début, bien sûr, j’ai eu envie de « faire comme ». J’ai passé des heures à recopier sur mon ordi mes livres préférés, intégralement, afin d’en comprendre la structure, pourquoi tel chapitre est placé à tel endroit, comprendre comment tout cela est construit, et puis le style, les mots, les phrases, les paragraphes, apprendre, apprendre, apprendre. Chez Beigbeder, c’est son don pour l’aphorisme qui m’épate. « L’amour dure trois ans », « 99 francs », ce sont deux suites ininterrompues d’aphorismes déguisées en romans. Tout un tas de petites phrases que j’ai envie d’apprendre par cœur. Comme si elles avaient été écrites pour se retrouver sur Evene ou Babelio. J’adore. Et puis, il y a ses titres. « L’amour dure trois ans », par exemple. Ça fait partie du top trois de mes titres préférés. Définitivement. Avec « J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part » et « Quelques uns des cent regrets ». J’adore !

Instant City : Parmi vos influences, vous citez « Californication », la série de Tom Kapinos jouée par David Duchovny.

Ulysse Terrasson : Ça mêle intime et rock : ça aussi, j’adore. C’est du Bukowski mis à l’épreuve du format série. Par contre, Tom Kapinos n’est pas le seul derrière les manettes. Jusqu’à la saison 5 – il me semble –, il travaillait sur le scénario avec Gina Fattore. Et son aide à elle était essentielle : à la seconde où elle est partie, la série a tout perdu de ses envoûtements. Tom Kapinos, solo, s’est mis à se répéter, à devenir un cliché de lui-même, à faire et refaire du sous-Bukowski invraisemblable. Mais avant, ah la la, avant ! C’était un riff de Jimmy Page enrôlé autour d’un poème de Raymond Carver. C’était profondément léger, et romantique, et drôle, et triste, et humain. C’était, et c’est toujours, une gigantesque source d’inspiration pour moi.

Instant City : Traitons de ces thèmes qui se dégagent de votre roman. Tout d’abord, la paternité. On sent bien la transformation entre l’avant et l’après vingt ans. Au départ, un jeune plutôt ado, enferré dans le reproche vis-à-vis de son père, puis cet adulte qui prend conscience qu’il y a un homme derrière ce père.

Ulysse Terrasson : Ce qui m’intéressait dans le traitement d’une « crise de la vingtaine », c’était toutes les petites transformations qui changent un enfant en homme. Qui dans son entourage est le mieux placé pour lui filer un conseil, sinon son papa ? Sauf qu’Ulysse ne le voit pas de cet œil-là. Sur le moment, il préfère se chercher un nouveau père, en quelque sorte un mentor, dans ces figures d’écrivains qu’il adule. Sauf que, tous ces écrivains s’avèrent de la même trempe que son père : une génération d’hommes qui sortent, voient leurs amis, font la fête, souvent travaillent, ne sont donc pas forcément disponibles ou partent du principe qu’il vaut mieux laisser la jeunesse grandir par elle-même – en les laissant faire leurs propres choix, leurs propres erreurs. Toute sa vie, le héros a vu son papa comme ce type inaccessible alors que, en réalité, c’était seulement lui qui le rendait inaccessible. Il l’a tellement idéalisé qu’il en veut à présent à ce père d’être une version idéalisée de lui-même. Parler du père, c’est parler d’une version idéalisée de soi. Or, il faut accepter que le père soit juste un être humain. Derrière la fonction, il y a un homme qui a vécu et qui a plein de choses à nous apporter. Il faut sortir de l’idéalisation.

Instant City : Vous avez écrit cette phrase magnifique : « Freud avait tort. Il ne s’agit pas de tuer le père, mais de lui donner naissance. » (p. 83)

Ulysse Terrasson : Oh, merci ! Oui, c’est une de ces petites phrases que j’apprécie beaucoup dans le roman. Ça arrive justement au moment où le héros réalise qu’il a fait le con. Et puis, que la relation père-fils se déroule en deux temps : d’abord, le père permet la naissance du fils ; ensuite, le fils permet celle du père. Il découvre l’homme caché derrière la représentation qu’il s’est faite du père : un homme, juste un homme, qui fait de son mieux au quotidien, un homme comme lui-même en est un.

Instant City : Le second thème, c’est la relation amoureuse des jeunes vingtenaires. On ressent à nouveau cette dualité objet du livre : rester enfant ou devenir adulte, la liberté sexuelle ou la quête d’un bonheur durable en couple, la parentalité ou l’avortement. Le ton utilisé pour parler des femmes oscille entre sexe et romantisme. On retrouve là beaucoup l’univers de Beigbeder et de « L’amour dure trois ans ». La femme à la fois considérée comme un partenaire sexuel et comme une Vénus transformée en Graal. Le héros oscille entre le bad boy et l’hyper romantique.

Ulysse Terrasson : C’est vrai, il y a un peu de ça. Cette attitude a peut-être à voir avec le travail solitaire de l’écrivain qui plonge dans son intériorité. Quand on a passé le cul vissé sur une chaise pendant de longues semaines, à s’efforcer de traduire en mots ce qui nous anime à l’intérieur, eh bien, ça nous éteint un peu à l’extérieur. Alors, quand enfin on redécouvre le dehors, c’est avec l’envie d’en récolter tous les fruits ! Et puis, il y a aussi peut-être une lutte entre deux conditionnements : celui de la jeunesse, plus insouciant, avec sexe, drogue, déconne, et celui plus petit-bourgeois, avec cet autre à trouver, à chérir jusqu’à la nuit des temps, à aimer jusqu’à l’épreuve de la grande mort. Derrière ça, c’est la lutte entre le jeune et l’adulte qui est racontée. La lutte entre le boulot à trouver, le fric à gagner, les meubles Ikea à acheter, et cette sensation que, au fond, quatre murs et un toit, un frigo pour ranger la bière, et un lit aussi peut-être, ça suffit. C’est l’éternelle lutte entre la réalité et le rock ‘n’ roll. Entre la lumière et le côté obscur de la Force. Le Bien et le Mal…

Instant City : « La fidélité, j’ai essayé » dit Victor. La relation plurielle semble acceptée : un phénomène visible chez les 20 ans ?

Ulysse Terrasson : Ce sont des personnages à la recherche d’un plaisir faux, par défaut, par faiblesse un peu, par refus des responsabilités permettant le vrai bonheur. Des personnages qui essayent de s’en sortir à plusieurs, pour moins souffrir tout seul. Et puis, à plusieurs, il y a moins d’intimité : c’est plus un jeu qu’un dévouement sérieux. Si je parle autant de « crise de la vingtaine », c’est parce qu’il y a justement une crise dans ce choix à faire, entre jouer ou être. Mais je m’égare… Ce que je veux dire, c’est que ce sont des personnages blessés, aux cœurs brisés, qui tentent d’en recoller les morceaux à travers l’autre. En remplaçant la personne absente par une autre présente. Comme si ça leur suffisait pour récupérer ce quelque chose qui leur manque. Comme si c’était une solution. Enfin, du moins, ils agissent comme ça jusqu’à comprendre que, finalement, la solution est en eux. Et ce qui leur manque, ce n’est pas tant une personne que le courage d’affronter le passage du temps.

Instant City : Les femmes de vingt ans prennent le contrôle et semblent plus libérées encore que leurs homologues masculins; Ingrid va jusqu’à proposer la vie à trois…

Ulysse Terrasson : Elles sont libres. Elles sont belles. Elles veulent s’amuser, être heureuses. Pourquoi devraient-elles attendre jusqu’au mariage si elles en ont envie ? Pourquoi devraient-elles se soucier de ce que pensent la voisine, la famille, tous les qu’en-dira-t-on ? Heureusement, nous ne sommes plus dans un monde où les hommes sont les maîtres de maison. En tout cas, presque plus. En tout cas, je l’espère. Le rapport homme/femme me paraît complètement faussé. C’est seulement un rapport de personne à personne. On doit s’ôter de la tête toutes ces conneries que sont les préjugés. Pourquoi la sensibilité serait-elle l’apanage des femmes et l’adultère celui des hommes ?

Quant à Ingrid, son comportement a plus à voir avec sa fragilité qu’avec sa sexualité – je pense. Ingrid, c’est le personnage que je trouvais le plus intéressant, quoique peut-être le plus discret. Elle est à la fois mystérieuse, fascinante, manipulatrice, et blessée, vivante, libre. Elle est bien plus libre que le narrateur, par exemple. Et cette proposition de vie à trois, ça traduit son état d’esprit : elle est tiraillée entre Ulysse et Guillaume, entre deux histoires d’amour. Elle sait que choisir engendrera une insatisfaction, alors, pourquoi choisir ? Ce n’est pas vraiment une revendication de liberté sexuelle. C’est davantage lié à sa psychologie personnelle. Les personnages sont excessifs, mais c’est peut-être parce qu’ils craignent le vide qui les attend : ce qu’ils considèrent comme la vie adulte. En fait, au fond, ils sont juste des personnages en manque d’amour. Ils demandent à être aimés, sans savoir eux-mêmes le faire. Mais dans leurs choix, on se rend compte qu’ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes.

Instant City : Le risque de grossesse fortuit est-il un vrai sujet pour les jeunes de vingt ans, l’avortement, l’alcoolisme ?

Ulysse Terrasson : C’est vrai, c’est une question qui se pose. Dans mon entourage, ça s’est répété plusieurs fois. On picole, on couche ensemble, on avorte : ce sont des choses qui arrivent. Je me suis souvent demandé pourquoi il y a autant d’alcool dans les soirées. J’imagine que ça a toujours été le cas. Mais peut-être que la mort du Coca-Cola a joué un rôle là-dedans. Une amie de cinquante ans m’a raconté qu’avant, dans un bar, elle avait le choix entre boire un Coca ou un verre d’alcool. Qu’on pouvait boire du Coca et être cool. Aujourd’hui, dans les bars, il suffit qu’un jeune commande un Coca pour qu’on le harcèle de questions : « T’es sûr ? Tout va bien ? T’as une pancréatite aiguë, c’est ça ? Ton foie t’a lâché ? Tu as décidé de changer de camp ? Tu nous lâches pour devenir un sportif végétarien ? Vas-y, explique-nous pourquoi tu t’en vas méditer dans un monastère tibétain pendant trois ans ! Mec, je ne te reconnais plus ! ». Et c’est triste. Même si, bon, j’exagère peut-être un peu… (Rires)

Instant City : La maturité : Le ton oscille entre jeunesse et maturité.

Ulysse Terrasson : C’est ce qui m’amusait dans le livre, justement. Tout cela découle du concept initial : la crise de la vingtaine. Ce passage entre l’avant et l’après vingt ans. Les personnages, et le héros tout particulièrement, jonglent entre ces deux états d’esprit : la jeunesse insouciante, la vieillesse plus sérieuse. Et comme le passage n’est pas évident, Ulysse est sujet à quelques égarements. Avec son père et sa petite sœur, par exemple. S’il est dans le jugement, s’il regarde tout ce beau monde de haut, c’est parce qu’il ne se sent proche d’aucun d’eux. Il n’est pas encore un adulte comme son père, il n’est plus vraiment un jeune comme sa sœur. Il est perdu, complètement perdu. « Plein de Promesses », j’ai essayé d’en faire l’histoire d’un peu tout le monde. De ces gens qui, comme moi, ont enclenché le pilotage automatique une fois entré dans le système scolaire. Ces gens qui sont passés, sans réfléchir, de l’école primaire au collège, du collège au lycée, du lycée à la fac. Ces gens qui, d’un coup, au moment où il faut trouver un boulot, regardent avec nostalgie le passé, les anniversaires surprises, les premiers amours, le temps où c’était plus simple. Quand ils mouraient d’impatience d’avoir 18 ans pour quitter leurs parents, pour enfin être libres, et qui découvrent, quand ça arrive, quand enfin ils ont atteint le stade de liberté qu’ils croyaient absolu, que ce n’étaient rien d’autres que des fantasmes, des attentes cristallisées sur un chiffre, que les choses ne seront pas aussi simples que prévues…

« Mon avenir est chaque jour un peu plus tracé. » (p. 102)

Instant City : L’appartement et la fin des études : deux symboles forts du passage à l’âge adulte.

Ulysse Terrasson : Carrément. Avant, il y a les journées de cours et le dodo chez les parents. C’est inscrit en soi, parce que ça a toujours été comme ça. Et puis après, boum ! Plus de journées de cours, plus de dodo chez les parents ! Plus rien. Et dans le livre, Ulysse souffre de ce plus rien. Il pensait que sa vie démarrerait à ce moment-là. Et il découvre qu’en réalité, elle s’arrête. Ses amis partent dans d’autres villes, pour leurs études. Son amoureuse veut qu’ils emménagent ensemble. Il n’a jamais vraiment décidé de ce qu’il fera quand il sera grand : et voilà qu’il l’est, grand. C’est vraiment un passage, un pont, entre deux mondes que sont la jeunesse et l’âge adulte. Et si Ulysse refuse de traverser ce pont, il voit aussi tout le monde s’occuper à le franchir. Et même lui dire : « Hé, mec ! Tu viens ? ». Et il comprend que rester jeune, ce sera peut-être rester seul. Et il n’en a pas tellement envie, finalement…

Ulysse est quelqu’un d’un peu passif. Il attend que le monde lui apporte le bonheur plus qu’il ne part lui-même à sa recherche. Il est enchaîné à tellement de choses, quand on y pense : son pote, ses parents, sa chérie. Il a besoin d’apprendre à transcender tout ça. Il a besoin d’apprendre à devenir lui-même. Et c’est ce que raconte le roman : comment il y est parvenu. Comment il a perdu beaucoup de choses : des amis, des amours, des emmerdes. Mais aussi comment il en gagné d’autres : un père, un livre, une meilleure compréhension de lui-même. Bref, comment il est devenu adulte. C’est-à-dire : comment il a traversé le pont, vers une nouvelle vie pleine de promesses…

Instant City : Vous avez répondu à beaucoup de questions. Quelle question n’aimez-vous pas que l’on vous pose ?

Ulysse Terrasson : Je suis comme tout le monde. Quand j’entends : « T’as l’air fatigué, aujourd’hui. Tout va bien ? », ça n’est pas vraiment du miel pour mes oreilles… Mais sinon, je ne sais pas. Je n’ai absolument aucune idée. Euh, celle-ci peut-être ? (Rires)

Instant City : Quelle question ne vous pose-t-on jamais alors que vous auriez aimé y répondre ?

Ulysse Terrasson : J’aimerais bien qu’un jour quelqu’un vienne me voir pour me demander : « Tu veux boire une bière avec Dieu ? » Alors je répondrais : « Ouais, grave. » Et on me dirait : « C’est bon. Il t’attend dans son bureau. ». Je serais curieux d’avoir une conversation avec le Grand Bonhomme. Enfin, s’il existe. Enfin, même s’il n’existe pas, je serais curieux… Ah, vous vouliez dire : au sujet de mon livre ? Oh, mince… (Rires)

[arve url= »https://www.facebook.com/editions.grandangle/videos/10156540173984345/?hc_ref=ARQBl8B0e8PacihpUI9yyhWN4xTR5pI_OB14zf8CjKKpXF7TN3t5ge0xqu8D0z4DBfc » align= »center » description= »Ulysse Terrasson » maxwidth= »900″ /]

[kleo_divider type= »full » double= »no » position= »center » text= »Pour Aller Plus Loin » class= » » id= » »]

[kleo_icon icon= »link » icon_size=« large »] Ulysse Terrasson Facebook

[kleo_icon icon= »link » icon_size=« large »] Ulysse Terrasson Instagram