En mai dernier, le tout premier album de The Cure, « Three Imaginary Boys », fêtait son 40ème anniversaire, avec son ambiance post-Punk minimaliste, sa pochette rose bonbon et ses appareils ménagers.

Pour les fans les plus pointus ou les historiens du rock, la rencontre entre les trois membres fondateurs du futur groupe The Cure, Lol Tolhurst, Michael Dempsey et Robert Smith, qui en deviendra le leader charismatique, remonte à 1976. Après plusieurs formations successives aux doux noms de The Group, The Obelisks, Malice ou encore Easy Cure (on se rapproche…), les trois acolytes finirent par arrêter leur choix sur le nom qui leur permettra de traverser quarante années de musique. S’ensuivent des petits concerts ici et là et c’est finalement en 1978 que celui dont la coupe de cheveux fut copiée plus tard par Tim Burton bombarde les maisons de disques avec une maquette composée des quatre premiers titres originaux de The Cure.

Chris Parry, l’ex-manager des Jam, directeur artistique chez Polydor, souhaite à l’époque fonder son propre label indépendant (Fiction Records). Il perçoit de suite avec The Cure l’opportunité de concrétiser son projet. Cette histoire d’amour et de fidélité durera jusqu’en 2001. Avec l’avènement du mouvement Punk à la toute fin de cette décennie, The Cure commence à s’inventer en se créant enfin une identité propre, tandis que l’Angleterre rentre dans une crise économique durable, implacable, qui laissera sur le carreau un bon nombre de Britanniques.

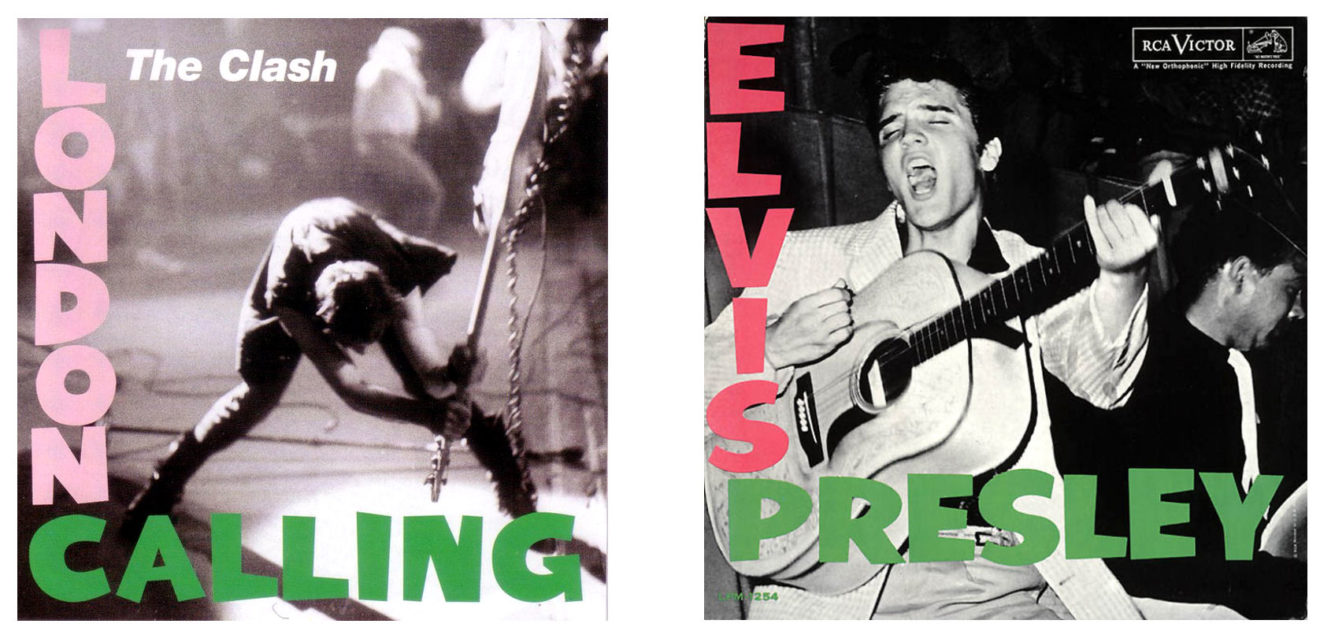

Tandis que les Sex Pistols et surtout The Clash se font les nouveaux chantres de l’opposition à la première ministre Margaret Thatcher et à sa politique d’austérité, The Cure, même s’ils surfent dans un premier temps sur cette vague Punk, vont quant à eux privilégier les contenus plus littéraires et poétiques à la basique contestation politique. Et face au marasme général, Robert Smith, qui écrit tous les textes des chansons du groupe, distille plutôt un spleen romantique tout droit sorti des poèmes de Baudelaire ou d’Edgar Allan Poe.

Tel un message subliminal, le premier single du groupe, « Killing an Arab », dont le thème est emprunté à un texte d’Albert Camus, offre d’ailleurs une lecture à peine voilée du racisme ambiant qui prévaut en Angleterre durant ces années de profonde mutation. Trois ans après leurs débuts dans la petite ville anglaise de Crawley, The Cure font leur toute première apparition télé en décembre 1979 au Théâtre de l’Empire à Paris, dans le cadre de l’émission « Chorus » d’Antoine de Caunes. On notera le pyjama rose du poupon Robert Smith qui n’avait pas encore adopté le fameux look curiste qu’il arborera ensuite.

[arve url= »https://www.dailymotion.com/video/xn3itu » title= »The Cure, First TV appearance (Paris, Dec. 08, 1979) » description= »The Cure Chorus » align= »center » maxwidth= »900″ loop= »no » muted= »no » /]

Entretemps, Robert Smith fera quelques vacations en tant que simple guitariste au sein du groupe Siouxsie and The Banshees. Il en gardera dès lors cet esprit Glam-Rock en version dark (eye liner, rouge à lèvres baveux, tenue de corbeau, cheveux crêpés et fixés avec trois tonnes de laque), qui deviendra dans les années 80 une esthétique à part entière baptisée « Gothique », et la silhouette reconnaissable entre toutes de cet enfant-adulte à la mine narquoise originaire de Crawley dans le Sussex.

Pour l’adolescent français tout juste sorti de l’enfance, The Cure s’impose ainsi comme une expérience sensorielle, vestimentaire et intellectuelle ; une empreinte qui façonnera durablement son ADN, avec une approche particulière du monde qui l’entoure, cette manière diffuse d’entretenir la flamme d’une éternelle mélancolie et ce grand écart entre réalité et imagination morbide.

Pour toutes ces raisons, The Cure deviendra le groupe qui sous-tendra le mieux les doutes existentiels qui peuvent naturellement traverser cette période-clé chez l’adolescent, avant qu’il ne devienne un homme, un vrai… ou pas… En recherche permanente de repères et de modèles à singer, le jeune bien souvent en lutte avec l’autorité parentale et le monde qui l’entoure, se choisit alors cette panoplie et la posture qui va avec.

[youtube id= »ijxk-fgcg7c » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Et ça n’est pas avec le premier album « Three Imaginary Boys », ni même avec sa réédition agrémentée du premier single et futur classique du groupe, « Boys Don’t Cry », que la métamorphose se produit. Car tout est question de timing… Non, c’est surtout avec la trilogie sortie entre 1980 et 1982, « Seventeen Seconds », « Faith » et « Pornography », (les) trois (meilleurs) albums, peut-être un peu (ou sûrement) sous influence des quatre groupes majeurs de l’époque que sont Joy Division, Sisters of Mercy, Bauhaus et Killing Joke, que The Cure prend véritablement son envol pour devenir le groupe représentatif des errements de cette génération tiraillée entre la musique Punk qu’elle juge un peu trop violente à son goût, du Rock FM lavasse et du Funk joyeux et sautillant.

Mais les influences et les citations, qu’elles soient en musique, au cinéma ou dans tout autre domaine artistique, sont des volutes et des boucles… Aujourd’hui, rétrospectivement, The Cure doit en effet en partie son son aux groupes cités plus haut, comme inversement d’autres groupes tels que The Smashing Pumpkins, Placebo ou plus récemment The XX se sont par la suite grandement goinfrés des accords et des tonalités du groupe toujours en noir.

A commencer par ce fameux son de basse utilisé par toutes ces formations, comme un poids, une ombre, une menace latente qui revient sans cesse sur tous leurs morceaux et qui ici est distillé par le guitariste Simon Gallup, comme un poison moelleux ; une gravité, une mélancolie qui vous ensorcelle et qui sera la signature de The Cure pendant plusieurs années. On appellera ce nouveau genre musical la « Cold Wave ».

Rester dans sa chambre des après-midi d’automne et d’hiver entiers, avec en fond musical « A Forest », « Secrets », « The Hanging Garden » ou « Primary », s’avérait être une expérience immersive assez saisissante. Le son lourd et amniotique qui vous enveloppait, la voix douce et lointaine de Robert Smith, caressante, qui accompagnait ces mélodies lancinantes et dépressives.

[youtube id= »xik-y0xlpZ0″ align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Avec le recul, la filiation entre le premier album « Three Imaginary Boys » sorti en 1979, qui s’inscrivait encore dans cette mouvance post-Punk, et ce que le groupe allait proposer par la suite, ne semblait pas si évidente que cela. Et même si, au premier abord, « Seventeen Seconds » fût difficile d’accès, il finit par trouver son public et ses fans. « Faith », enregistré dans la foulée, poussait plus loin encore les frontières de cet univers musical glacial et déprimant à souhait. Quant au troisième volet de la trilogie, « Pornography », il devait parachever l’oeuvre, avec ses batteries lourdes et martiales, ses textes morbides, cauchemardesques, et toujours ce son de basse qui vous enveloppe autant qu’il vous étrangle. De tous les groupes de l’époque, malgré ses spécificités, The Cure est celui qui va marquer le plus l’inconscient collectif.

Alors, comme souvent, après une ascension à ce point fulgurante, The Cure va connaître ensuite une période plus décousue. Peut-être que Robert Smith ne souhaite pas non plus être enfermé dans un genre ; probablement pressent-il que ce succès si rapide risque de le condamner pour l’éternité à ces ambiances atmosphériques et quasi expérimentales. Toujours est-il que les fans de la première heure sont assez déconcertés à l’écoute des singles qui vont suivre…

Tout en voulant goûter de nouveau à d’autres influences, Robert Smith opte pour le tout synthétiseur avec « Let’s Go to Bed », « The Walk » ou encore une heureuse anomalie et le son jazzy barré de « Love Cats ». Nous entrons en effet à ce moment précis en pleine révolution électronique, avec Depeche Mode, Soft Cell, Visage, XTC, New Order, Anne Clark, OMD, Ultravox, The Human League et bien d’autres groupes émergeants de l’époque.

[youtube id= »mcUza_wWCfA » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

En 1984, The Cure sort enfin un véritable nouvel album, psychédélique et déroutant : « The Top ». Plusieurs directions et autant de styles abordés. Mais une fois encore, pour les aficionados, cette livraison ne fait pas l’unanimité. Mis à part « The Caterpillar », « Birdmad Girl » ou peut-être « Shake Dog Shake », les autres morceaux du 33 tours nous laissent quelque peu dubitatifs. Le succès est relatif et les critiques musicaux restent sur leur faim. Mais Robert Smith ne se résigne pas et continue à chercher la recette gagnante. Il veut remporter le jackpot avec un album qui plaira au plus grand nombre.

Deux ans plus tard, l’album « The Head On The Door » et ses tubes planétaires « In Between Days » et « Close To Me » déferlent sur toutes les radios. A l’heure du tout clip vidéo, chaque chanteur, chaque groupe, se doit d’avoir son clip pour illustrer et soutenir les ventes de disques. Celui réalisé pour « In Between Days » va marquer les esprits durablement. Le réalisateur Tim Pope deviendra d’ailleurs le directeur artistique attitré du groupe, affichant une liste impressionnante de clips produits entre 1982 et 1997. Dépositaire du style, il saura parfaitement retranscrire en image l’esprit de The Cure, comme une marque déposée doublée d’un concept fort.

[youtube id= »scif2vfg1ug » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

The Cure entre ainsi dans la cour des grands. On les voit partout, en particulier en France, jusque chez Michel Drucker le samedi soir dans son émission de variétés Champs Elysées. Un succès cependant à double tranchant, car les fans de la première heure ne s’y reconnaissent plus du tout ; ce qui faisait le sel du groupe, son identité… Et ils n’aiment pas cette façon qu’a Robert Smith de se diluer pour essayer de plaire au plus grand nombre. The Cure perd certes une partie de ses fans parmi les plus radicaux, mais en conquiert quatre fois plus par ailleurs. The Cure devient mondialement connu…

Là encore, l’album « The Head On The Door » n’est pas désagréable et l’on y retrouve parfois un peu de l’esprit sombre et dépressif des débuts, avec notamment deux morceaux, « A Night Like This » et « Sinking » qui clôt l’album. Mais les deux véritables tubes n’ont quant à eux rien de déprimant, et c’est probablement pour cette raison qu’ils deviennent de tels monuments. Ils s’inscrivent plutôt dans un registre Pop-Folk et même si les textes ne sont pas très portés sur la gaudriole, on sent que le divorce est désormais consommé avec leur première période musicale.

Fort de cet énorme succès, The Cure publie son septième opus en 1987, « Kiss Me Kiss Me Kiss Me », un double album qui propulse définitivement le groupe en orbite, en se voulant encore plus gros et plus fort que le précédent, qui avait pourtant ouvert la voie à tous les records… Mais cette fois-ci, cette nouvelle salve de chansons fait l’effet d’un gavage d’oie. Les concerts qui vont suivre la sortie des deux singles qui seront eux aussi des tubes (« Why Can’t I Be You » et « Just Like Heaven », un morceau intégralement instrumental) se joueront cette fois dans des stades, à l’instar de Depeche Mode, INXS ou U2, ces groupes qui cartonnent à la fin de ces années 80.

[youtube id= »n3nPiBai66M » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

The Cure est au firmament, à son apogée, en proposant une musique plus variée que jamais ; un son Rock et Folk qui enterre définitivement les ambiances Cold Wave des débuts. Pourtant, en 1989, prenant tout le monde à revers et surtout les fans de la première heure qui n’y croyaient plus, arrive « Disintegration ». De tous les albums confondus, Robert Smith tient enfin son chef d’œuvre absolu… Le disque qui réconcilie les anciennes et les nouvelles influences. Un album dense, puissant, sombre et magnifique, où chaque morceau est un diamant noir ciselé, aux multiples facettes.

Sous ses abords rutilants de magnifique production promise au succès facile, se cachent dans « Disintegration », en deuxième écoute, des mélodies entêtantes et précieuses. Et hormis les tubes que l’on entend sans cesse sur les ondes (« Lullaby », « Fascination Street » et « Lovesong »), toutes les chansons s’avèrent essentielles à cet édifice grandiose, qui forme une cathédrale élevée à la gloire de Robert Smith et de la contre-culture. L’album dont rêvaient tous les admirateurs depuis « Pornography ». On retrouve d’ailleurs ce son lourd et ces guitares qui pleurent, comme la pluie battante.

En cette année 1989 qui marque l’avènement des sons électroniques et de l’Acid House, il faut reconnaître que le pari de prendre le contre-pied des tendances émergeantes en revenant ainsi à ses fondamentaux, après dix années d’exposition et de succès, pouvait paraître quelque peu osé. Mais le pari de reprendre l’expérience Cold Wave laissée en friche sept ans plus tôt s’avère payant, car écouter à fond les douze morceaux qui composent « Disintegration », c’est sentir un vent puissant et mélancolique souffler dans les cheveux. Nous revoilà donc adolescents…

[youtube id= »ks_qOI0lzho » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

L’album qui suivra en 1992, « Wish », semble vouloir garder le même cap que son prédécesseur. Les dix morceaux qui le composent sont cependant moins inspirés et on sent bien que Robert Smith peine à réitérer le même exploit. Nous rêvions tous en secret d’une nouvelle trilogie mais le miracle n’aura pas lieu. Certes, « High » ressortira de l’ensemble mais hélas, le reste évoque plus le pot pourri que le disque qui marquera les esprits. Même si « Wish » est à ce jour, en terme de ventes, le plus gros succès national et international de The Cure, en se plaçant pour la toute première fois de l’histoire du groupe numéro 1 des charts en Angleterre, la fée de l’inspiration semble cette fois-ci bel et bien envolée…

« Wild Mood Swings », le nouvel album qui sort quatre ans plus tard ne parviendra pas non plus à nous réveiller de notre profonde léthargie. Après des tensions au sein du groupe, des procès et des portes qui claquent, Robert Smith tente d’intégrer d’autres musiciens à ce nouveau projet. Le résultat final n’est que chansons banales, rythme général décousu, sans aucune ligne réelle qui pourrait donner de la cohérence à l’ensemble.

En 2000, Robert Smith, toujours accroché à la barre du vaisseau contre vents et marées, sort « Bloodflowers » et tente une nouvelle fois de rééditer le miracle « Disintegration ». C’est peine perdue. L’album s’écoute sans que l’on ne retienne un seul des morceaux qui le composent. Il en ressort une énième redite paresseuse et l’on ne croit plus à cette mélancolie d’adolescent blafard ; indigeste et tout au plus bourratif.

On aurait pu penser avec l’album éponyme « The Cure » sorti en 2004 qu’enfin, les compteurs allaient être remis à zéro et que nous allions assister à une vraie renaissance. Robert Smith & Co nous proposent cette fois-ci un album plus sec, moins produit et plus rock. Des riffs de guitare tonitruants pour des chansons paradoxalement sans véritable force… On n’y ressent ni la ferveur d’antan, ni le renouveau escompté, voire espéré. C’est comme si le logiciel « The Cure » avait été installé dans votre esprit et qu’il devait désormais en théorie façonner à l’infini les mêmes morceaux, même si dans la pratique, on s’éloignait de plus en plus de l’univers originel du groupe.

Le dernier album paru à ce jour s’intitule « 4 :13 Dream ». Nous sommes en 2008, à savoir presque trente ans après la sortie de la graine originelle, « Three Imaginary Boys ». Tout ce qui pouvait nous ramener à ce qu’était The Cure vingt ans plus tôt n’est plus que vain espoir. On cherche sur chacun des morceaux ce qui pourrait ressembler à du Cure d’avant, neuf et débarrassé de tous les tics encombrants.

Et pour la première fois, il faut se rendre à l’évidence : il est difficilement envisageable de parvenir à écouter les treize morceaux d’une seule traite, tant l’expérience est douloureuse pour les oreilles. Pathétiques ritournelles qui semblent encore avoir été créées par des algorithmes piochant ici et là dans la discographie du groupe, entre envolées pop, solos de guitare reconnaissables ou encore la façon de chanter de son leader. Tout sonne faux. Tout tourne à vide.

Au point que certains en oublient que Robert Smith est un grand guitariste et un immense artiste, probablement un des musiciens parmi les plus influents du 20ème Siècle, qui a aussi consacré des Debussy, Rachmaninov, Ravel, Satie, Messiaen, Chostakovitch, Prokofiev, Bernstein, Riley, Cage, Villa-lobos, Morricone et bien d’autres encore. Conféré son passage télé chez Ardisson en juillet 2003, quand une bande d’idiots semblent ne pas avoir conscience qu’ils sont face à un artiste majeur, à l’immense culture et à la sensibilité exacerbée. On peut comprendre que Smith ait souvent fui les plateaux télé pour privilégier la scène, là où tout est vrai…

[youtube id= »it-1xpVE5Qs » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]

Depuis 2009, The Cure, réduit désormais à trois membres, se contente donc d’écumer les festivals à travers le monde. Sa popularité est pourtant restée intacte, malgré les errements artistiques des vingt dernières années. Robert Smith se cantonne à reprendre indéfiniment ses standards, en surfant depuis dix ans sur la vague de la nostalgie en tube. Tous les vieux dinosaures n’ont d’ailleurs jamais autant tourné dans ces festivals. Et chaque année, on ressort de son bocal telle ou telle célébrité d’un autre siècle…

Quel étrange paradoxe, qui d’un côté montre l’accélération exponentielle de la technologie et des rapports froids et déshumanisés qui l’illustrent, et de l’autre, inversement, cette course effrénée à la nostalgie et au passéisme, où l’on n’a de cesse que de convoquer les fantômes et divers motifs d’antan. Que ce soit pour la musique ou pour le cinéma, du reste… Toutes ces vieilles badernes ont décidément encore de beaux jours devant elles, à ressasser leurs vieux titres ou se contenter comme Depeche Mode de continuer à enregistrer des disques ineptes, tandis que leurs concerts ne reposent pratiquement plus que sur leurs gloires passées.

Alors, dans un futur plus ou moins proche, Robert Smith tentera-t-il une nouvelle fois de franchir le Rubicon en poussant la porte d’un studio d’enregistrement. ll sait au fond de lui que malgré l’érosion du temps, l’attente est restée intacte, pour les vieux fans de la première heure que nous sommes restés, qui passent toujours en boucle chez eux les morceaux qui ont tant compté pour eux, quand ils avaient 13 ans, qu’ils étaient dans leur chambre et qu’il pleuvait dehors…

[youtube id= »RQFykrCo6yQ » align= »center » mode= »normal » maxwidth= »900px »]