[kleo_pin type= »circle » left= »yes » right= » » top= » » bottom= » »] « FOCUS » : un article de fond sur un thème que nos rédacteurs ont sélectionné.

L’année 1979 est définitivement une année-charnière, comme la fin d’un cycle. Elle scelle le sort des dernières utopies. Le monde prend une pelle et enterre à la hâte les cadavres encore fumants de nos illusions perdues. Après 1979, rien ne sera plus vraiment comme avant…

Coincée à la fin d’une décennie qui paraît un peu creuse, durant laquelle les dirigeants politiques semblent manquer de charisme (le pâle Carter face au cowboy médiatique Reagan, VGE après De Gaulle et Pompidou), l’année 1979 n’attire décidément pas les flashes. Et pourtant… Que d’événements considérables ont eu lieu cette année-là, autant de tremblements qui ont marqué la face du monde et dont on ressent encore les répliques quarante ans plus tard.

Révolution iranienne, arrivée de Saddam Hussein au pouvoir en Irak, début de la Guerre d’Afghanistan qui mènera à la chute de l’URSS et à l’apparition du terrorisme islamiste, second choc pétrolier et crise économique mondiale, paix entre Israël et l’Egypte, fin des Khmers Rouges… Il n’est pas insensé de penser que 1979 a en réalité été l’année la plus importante de l’après-Seconde Guerre Mondiale.

Bien des événements emblématiques de notre époque, de la chute du mur de Berlin à l’écroulement des tours du World Trade Center, partent ainsi du même point : 1979. Une année où sont survenus des bouleversements tels qu’on en subit encore les conséquences, soutient l’écrivain Amin Maalouf.

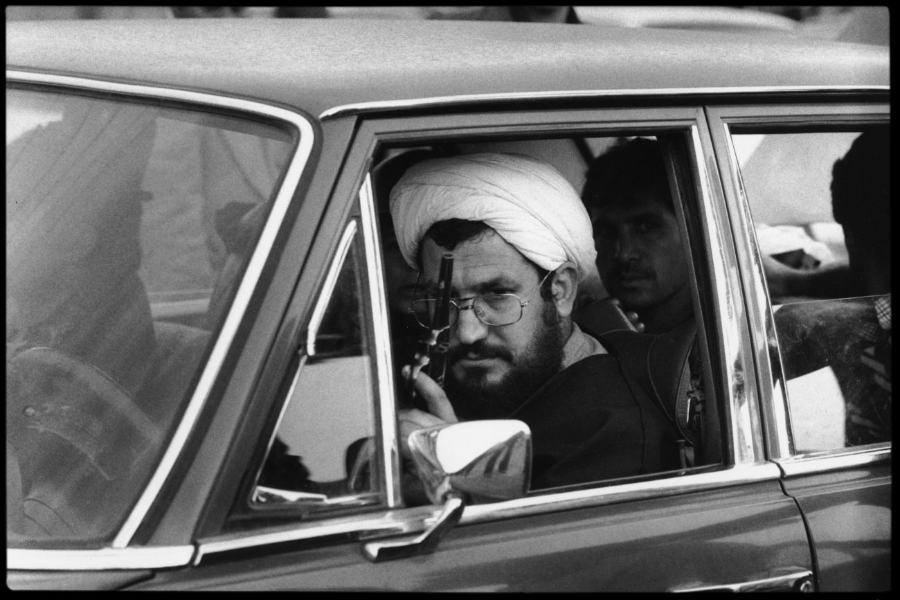

En 1979, le monde est ébranlé par deux événements majeurs : la révolution iranienne, qui va propulser l’ayatollah Khomeiny au pouvoir, et la révolution conservatrice au Royaume-Uni, marquée par l’élection de Margaret Thatcher. Ces révolutions enclenchent ce qu’Amin Maalouf, écrivain franco-libanais, qualifie de « grand retournement » et dont nous subissons toujours les secousses. Dans son tout dernier essai, « Le naufrage des civilisations » (paru cette année chez Grasset), l’auteur de « Léon l’Africain », de « Samarcande » et d’une dizaine d’autres livres (et membre de l’Académie française) écrit que les événements de cette année fatidique ont métamorphosé les sociétés humaines et conduit les civilisations au bord du précipice.

Vous établissez l’année 1979 comme celle marquant le début des dérèglements mondiaux. Pourquoi ?

Il y a des dates qui deviennent en quelque sorte des marque-pages dans le grand registre du temps, signalant la fin d’un chapitre et le commencement d’un autre. En 1979 se sont mis en place les paramètres politiques et intellectuels qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui : la montée de l’islamisme radical et, plus généralement, des tensions identitaires ; et la montée d’une nouvelle forme de gestion économique, caractérisée par un reflux des politiques sociales et par une dénonciation de l’« Etat-Providence ». Les deux événements emblématiques de cette évolution sont le triomphe de la révolution iranienne, en février 1979, avec la proclamation par l’ayatollah Khomeiny d’une République islamique ; puis, trois mois plus tard, en mai, au Royaume-Uni, la victoire électorale de Margaret Thatcher et l’avènement de ce qu’elle a appelé sa « révolution conservatrice », qui allait influencer les dirigeants du monde entier.

Ces deux phénomènes ne sont pas semblables. Pourquoi les relier ?

Il est vrai qu’il y a d’énormes différences entre les deux événements, entre les deux personnages, comme entre les deux conservatismes. Mais ils ont provoqué, sur l’ensemble de la planète, un « retournement » durable des idées et des attitudes. Leur proximité dans le temps n’était sûrement pas le résultat d’une action concertée, mais elle n’était pas non plus le fruit du hasard. Je parlerai plutôt de « conjonction ». C’est comme si une nouvelle « saison » était arrivée à maturité, et qu’elle faisait éclore ses fleurs en mille endroits à la fois. Ou comme si « l’esprit du temps » était en train de nous signifier la fin d’un cycle, et le commencement d’un autre. Désormais, c’est le conservatisme qui se proclamera révolutionnaire, tandis que les tenants du « progressisme » n’auront plus d’autre but que la conservation des acquis.

Commençons par les turbulences identitaires. Pourquoi frappent-elles surtout le monde arabo-musulman ?

Dans mon dernier livre, je m’efforce de trouver les raisons pour lesquelles ma région natale, le Proche-Orient, a connu une dérive identitaire meurtrière. Je ne prétends pas expliquer l’ensemble du phénomène, mais j’essaie d’offrir quelques pistes de réflexion. En partant de ma propre expérience. Je suis né à Beyrouth, et j’ai eu le triste privilège d’assister, en avril 1975, de la fenêtre de mon appartement, au massacre qui fut le déclencheur de la guerre du Liban. À partir de là, la coexistence entre les ressortissants des diverses communautés a été rompue. Jusque-là, elle fonctionnait à peu près, même si elle n’a jamais été idyllique.

Mais le Proche-Orient a été secoué par d’autres événements. Vous montrez du doigt les actions de Nasser, le dirigeant égyptien qui a renversé la monarchie en 1952. N’est-il pas tout à la fois héros et fossoyeur du monde arabe ?

Nasser arrive à un moment clé de l’histoire de cette région et du monde. Lorsqu’il prend le pouvoir en 1952, il est vu comme un libérateur. Il renverse une monarchie discréditée et redonne aux peuples arabes leur fierté. Il atteint son moment de gloire en 1956 lorsqu’il nationalise le canal de Suez et sort politiquement gagnant de son différend avec la France, le Royaume-Uni et Israël. Il devient un leader de stature mondiale, et une idole pour les foules arabes. Mais sa manière de gouverner se révèle désastreuse. Il nationalise à tour de bras, réprime l’opposition et pousse vers la sortie les communautés dites « égyptianisées » — des centaines de milliers de Grecs, d’Italiens, de Juifs, de Syro-Libanais, de Français, etc. — dont certaines étaient installées dans la vallée du Nil depuis plusieurs générations, voire plusieurs siècles. En 1967, il perd la guerre contre Israël. Et le monde arabe ne s’est jamais relevé de cette défaite.

L’échec de Nasser signe la montée d’une autre force politique déjà bien ancrée dans le monde arabo-musulman, l’islamisme. Et c’est l’Iran de Khomeiny qui va s’en emparer, n’est-ce pas ?

La révolution khomeiniste de 1979 va effectivement marquer une victoire spectaculaire pour l’islamisme politique et ébranler la civilisation arabo-musulmane. L’Iran, bien que n’étant pas un pays arabe, va se faire le champion des causes que défendait jusque-là le nationalisme arabe, notamment le soutien aux mouvements palestiniens et le combat contre Israël. Les monarchies arabes sont blâmées pour leur faiblesse face aux Occidentaux. L’Iran leur apparaît comme une menace mortelle.

Mais d’autres événements vont alimenter l’islamisme ?

Là encore, 1979 est une année charnière. La révolution iranienne éclate donc en février. En mars, le premier ministre laïque du Pakistan, Ali Bhutto, est exécuté par des militaires prônant l’application de la loi coranique. En juillet, Washington commence à armer les moudjahidines islamistes afghans. En novembre, des militants radicaux prennent d’assaut la grande mosquée de La Mecque et ébranlent le pouvoir saoudien, ce qui le pousse à se durcir considérablement. Enfin, en décembre, l’Union soviétique envahit l’Afghanistan, ce qui déclenche une mobilisation sans précédent dans le monde arabo-musulman, et précipite la défaite du communisme.

Et nous vivons toujours les effets de cet ébranlement ?

Bien des moments emblématiques qui ont façonné notre époque, de la chute du mur de Berlin en 1989 à l’écroulement des tours jumelles de Manhattan en 2001, trouvent effectivement leur origine dans les événements de cette année-là.

L’autre événement clé du grand retournement dont vous parlez est la révolution conservatrice. Vous l’attribuez à Margaret Thatcher. En quoi est-ce important ?

L’avènement au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 n’aurait pas eu la même portée s’il ne s’inscrivait pas dans un mouvement profond et ample qui allait dépasser très vite les frontières du Royaume-Uni. Son socle reposait sur le soulèvement des acteurs économiques, et plus généralement des possédants, contre les empiétements de l’État redistributeur des richesses. Cette révolution avait comme programme de diminuer l’intervention du gouvernement dans la vie économique, de limiter les dépenses sociales, d’accorder plus de latitude aux entrepreneurs et de réduire l’influence des syndicats.

Et cette révolution a rapidement touché la planète entière ?

Elle s’est révélée, en effet, fort attrayante. Et elle s’est propagée très vite. D’abord vers les États-Unis, avec l’élection de Ronald Reagan en novembre 1980 ; puis vers le reste du monde. Les préceptes de la révolution conservatrice anglo-américaine seront adoptés par de nombreux dirigeants de droite comme de gauche, parfois avec enthousiasme, parfois avec résignation. La révolution conservatrice a mis fin à la « timidité » qu’éprouvait jusqu’alors la droite dans le débat politique et intellectuel, notamment sur les questions sociales. C’est là une dimension difficile à saisir, mais elle est essentielle pour comprendre le bouleversement qui s’est opéré dans les mentalités, partout dans le monde. La domination qu’exerçaient jusque-là les idées et le vocabulaire de la gauche s’est effritée.

Quels ont été ses résultats ?

Ils ont été nuancés. Le triomphe d’un capitalisme décomplexé a eu pour effet de libérer des forces économiques puissantes, et de favoriser le décollage des plus grandes nations non occidentales, comme la Chine ou l’Inde. Mais il a accentué les inégalités, au point de créer une petite caste d’hypermilliardaires, chacun d’eux plus riche que des nations entières ; et il a désavantagé de vastes couches de la population, qui se sentent aujourd’hui marginalisées, et même délaissées.

Vous parlez de naufrage des civilisations, alors que le professeur Samuel Huntington, dans son livre phare de 1996, parle de « choc des civilisations ». Y a-t-il une différence ?

Samuel Huntington a prédit que le monde allait se constituer en sept ou huit blocs, ou « aires de civilisation ». Pourtant, ce qui caractérise l’humanité aujourd’hui, ce n’est pas une tendance à se regrouper au sein de très vastes ensembles, mais une propension au morcellement, au fractionnement, souvent dans la violence. C’est évidemment vrai dans le monde arabe, mais c’est également vrai en Europe, et ailleurs. Partout dans le monde, il y a au sein des sociétés humaines de plus en plus de facteurs qui fragmentent, et de moins en moins de facteurs qui cimentent.

Faut-il donc conclure à l’inexorable naufrage des civilisations ?

Les années à venir vont très probablement nous apporter des secousses majeures. Mais je reste persuadé que l’on finira par connaître une prise de conscience, et un sursaut. C’est dans cet espoir que j’ai écrit mon livre.

Entretien avec Jocelyn Coulon pour L’Actualité (09 octobre 2019)