Si le terme Manga peut être traduit originellement par « image dérisoire », l’artiste japonais Osamu Tezuka a donné à la bande dessinée et à l’animation japonaise ses lettres de noblesse, tout en les modernisant au cours du 20ème siècle, en posant les bases et codes de ce qui se fait encore aujourd’hui dans ces domaines, au pays du Soleil levant. Et si Osamu Tezuka est parfois surnommé au Japon « Manga no Kami-Sama », littéralement « le Dieu du Manga », ce n’est pas pour rien.

Son enfance…

Né le 3 novembre 1928 à Toyonaka, près de la ville d’Osaka au Japon, Osamu Tezuka fut très vite bercé par l’animation et la bande dessinée occidentale, ainsi que japonaise, grâce à ses parents. Son père était en effet un lecteur assidu de comics strips américains, mais aussi des premiers mangas créés dans l’archipel et a tout naturellement transmis cette passion à son fils.

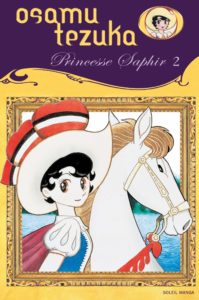

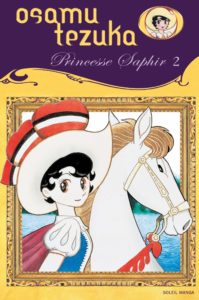

La mère du jeune Osamu avait quant à elle l’habitude de lui lire ces bandes dessinées et l’emmenait souvent voir la troupe de théâtre de Takarazuka, type de théâtre créé dans la ville nipponne de Takarazuka, où tous les rôles sont uniquement tenus par des femmes. Ce qui a probablement dû inspirer le jeune Tezuka pour certaines de ses œuvres, notamment « Princesse Saphir ».

A noter d’ailleurs que la famille Tezuka possédait un projecteur et n’hésitait pas à passer régulièrement des films, notamment des dessins animés créés par la toute jeune compagnie Disney. On peut ainsi dire que les parents d’Osamu ont préparé le terrain et probablement initié la passion grandissante de ce dernier pour la bande dessinée et l’animation.

C’est alors qu’éclate la Seconde Guerre mondiale et que le jeune Osamu, alors adolescent, est témoin d’un bombardement sur Osaka et des pertes humaines qui en résultent, ce qui le marquera à tout jamais. Ayant survécu à ce drame, il décide de se lancer à l’âge de 17 ans dans la carrière de dessinateur de manga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fit pas les choses à moitié…

Premiers succès…

Dans son premier manga publié en 1947, « La nouvelle île au trésor », les pages affichent un découpage clair, tandis que celui des cases fait parfois penser à un storyboard, alors qu’à l’époque, il reste souvent très classique. Osamu Tezuka, dont les dessins sont épurés, au dynamisme cinématographique, présente des personnages avec de grands yeux, centrant l’attention du lecteur sur ces derniers, sans parler de l’emploi d’autre techniques issues du 7ème art, parmi lesquelles le gros plan.

Si de nombreux mangas reprennent aujourd’hui les mêmes canons esthétiques, avec ces personnages aux grands yeux, Tezuka fut néanmoins le premier à utiliser cette technique, inspirée de l’animation américaine, afin d’attirer l’œil du lecteur sur les personnages principaux, généralement les protagonistes de l’histoire, et les rendre plus sympathiques.

Et le succès fut immédiat… « La nouvelle île au trésor » paraît dans un type de revues dénommées « Akkabon », des livres dont l’encre rouge vif mettait en valeur une couverture aux couleurs criardes, et s’écoule à 400.000 exemplaires.

Autres caractéristiques de son style, les véhicules se tordent et de nombreux traits dans le dessin ajoutent à l’impression de vitesse, ces traits qui seront présents dans toutes les œuvres de Tezuka, repris ensuite par d’autres Manga et mangaka, dans le même but. La modernisation du manga, autrefois très statique dans ses dessins, est en marche et ce style plaît définitivement à la jeune génération d’après-guerre.

Fort de son succès naissant, Tezuka-san a désormais les mains plus libres et peut raconter ses histoires comme il le désire. En 1949, son éditeur lui laisse ainsi carte blanche pour créer une histoire de science-fiction. Tezuka choisira de faire une adaptation très libre de « Metropolis », où l’un des thèmes récurrents du dessinateur fait son chemin, celui du progrès technique et technologique incontrôlé, qui échappe à l’humanité.

Dans la jungle, un roi est né…

Osamu Tezuka réalise d’autres one-shots au cours des deux années suivant la parution de « Metropolis ». Mais c’est incontestablement son manga « Le Roi Léo », sorti en 1950, qui initie une véritable série. Ce manga comportera plusieurs volumes et deviendra un vrai feuilleton.

L’histoire contée par Tezuka est celle d’un petit lion blanc, futur roi de la jungle, dont le père est assassiné par des chasseurs. Adopté par un humain, Léo finit par revenir en Afrique, pour constater que le trône de son père a été usurpé par un lion borgne à la crinière noire. Léo aura fort à faire pour retrouver sa place légitime, en évinçant le traître (assisté de deux hyènes particulièrement obéissantes et stupides). Pour y parvenir, Léo est lui-même aidé par un Mandrill, aussi vieux que sage, un oiseau facétieux et d’autres acolytes. Finalement, Léo, une fois adulte, vaincra l’usurpateur qui tombera du haut d’une falaise, scellant son destin.

Dans ce manga, Tezuka met en avant l’impérieuse nécessité pour les hommes de vivre en harmonie avec la nature. Mais même dans cette nature par essence bienveillante et précieuse, les choses ne sont guère aisées et la lutte est partout, pour y faire ses preuves. Car la nature est certes omniprésente dans l’oeuvre du maître, mais elle a le pouvoir de se rebeller contre l’homme, lorsque celui-ci va trop loin en la malmenant.

En 1954, la série « Le Roi Léo » s’arrête, après sa publication intégrale, en trois volumes. Une chose importante est à noter à propos de son adaptation en Anime : en 1965, le manga sera adapté pour la tv par le studio Mushi Production, créé par Osamu Tezuka lui-même, devenant ainsi le tout premier animé en couleur de l’histoire du Japon.

Très rapidement, Tezuka ne se contente plus de dessiner des histoires pour le 8ème Art, car il prend conscience que s’il veut proposer des adaptations à l’écran qui restent fidèles à l’esprit de ses mangas, par le dynamisme des personnages, des scènes ou des plans, mais surtout le respect des thèmes abordés, il lui faut un moyen de superviser, voire même de contrôler tout le processus créatif.

En fondant ainsi ses propres studios d’animation, lui qui était un fan de Walt Disney et de sa manière de rendre réalistes et vivants ses personnages – il a quand même regardé Bambi quatre-vingts fois au cours de sa vie – Tezuka se dote avec Mushi Production d’un outil qui lui permettra de mener à bien ses projets les plus fous.

La boucle semble donc bouclée. Et en fait, ça n’est que le début, car c’est également la révolution de l’animation japonaise qu’il met en branle, lui permettant ainsi d’acquérir la reconnaissance internationale dont elle jouit aujourd’hui.

Pour faire un petit aparté, si l’histoire de ce petit lion blanc vous semble si familière, c’est normal… « Le Roi Lion » de Disney, sorti en salle en 1994, reprend les grandes lignes de l’histoire, et même les plans de l’anime du « Roi Léo » de Tezuka paru quelque 44 ans plus tôt…

1952, Naissance d’un petit robot, icône du Manga.

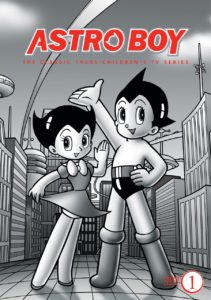

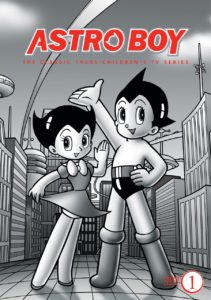

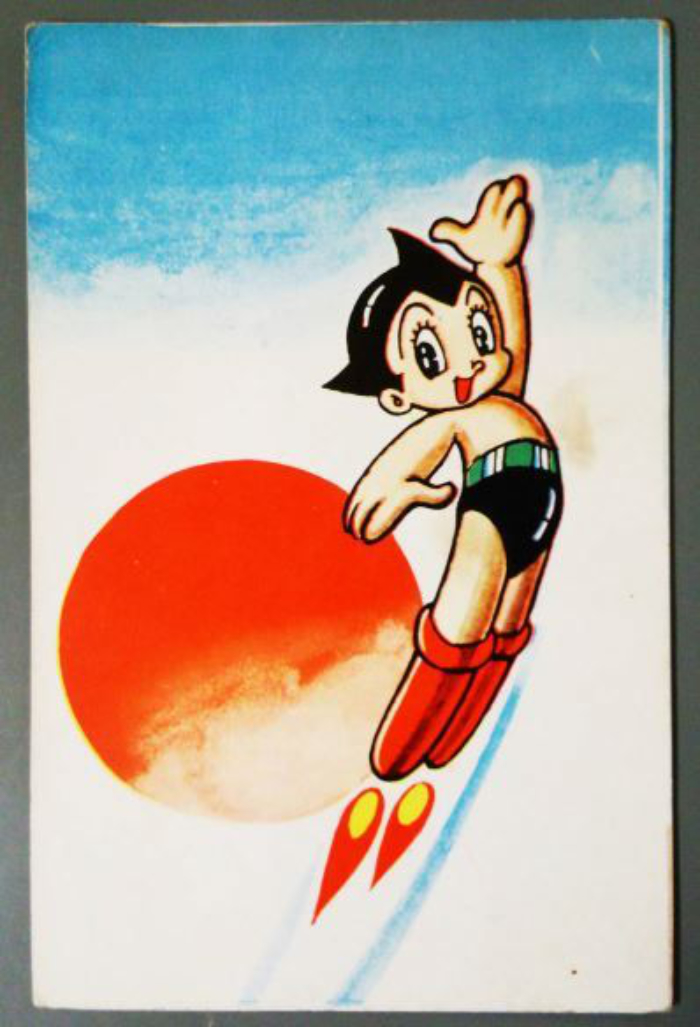

Tandis qu’il écrivait et dessinait « Le Roi Léo » en 1950, Tezuka s’affairait également à créer un nouveau manga de science-fiction, « Astro Boy », sorti en 1952, et dont la diffusion durera plus d’une décennie.

Connue en France sous le titre « Astro, le Petit Robot », c’est avec mes yeux d’enfants que je découvre cette version moderne mais également futuriste de Pinocchio (je pense surtout au conte) pour la première fois devant mon poste de télévision, dans les années 80. Cette série animée, diffusée sur TF1 à partir de janvier 1986, n’est certes pas la première version (diffusée au Japon dans les années 60), mais elle respecte les grandes lignes du manga originel.

En effet, celui-ci dépeint les aventures d’un robot androïde à l’apparence d’enfant, créé par un savant qui a perdu son fils dans un accident de voiture. Le robot ayant la même apparence que son défunt fils, il est un temps aimé par son créateur, qui le rejette ensuite, voyant qu’il ne peut grandir et encore moins vieillir.

De rage, le père, en Geppetto indigne, vend le robot à un cirque, où il fait sensation sous son nom d’artiste, Astro. Car le robot créé par le savant, piètre paternel, est doté d’une force surhumaine et sera remarqué par un homme dénommé professeur Ochanumizu, reconnaissable par son nez très imposant ; personnage dont la silhouette et les apparitions seront d’ailleurs récurrentes dans les œuvres de Tezuka.

Dans cette histoire, le robot à l’apparence enfantine montre un regard tellement « humain » qu’on peut même se demander s’il n’est pas doté d’une âme (ne pas oublier que le Japon est un pays bouddhiste ET Shintoïste, et dans les croyances shintô, les objets peuvent avoir une âme). Le bon professeur va adopter Astro et développer son potentiel. Désormais, le robot peut voler, tirer des rayons laser de ses doigts et il va se servir de ses capacités extraordinaires pour défendre la veuve et l’orphelin.

Ce qu’il ne manquera pas de faire, car Astro doit affronter nombre de savants fous et leurs créations, notamment dans l’arc narratif « Pluto », où Astro doit arrêter le robot Pluto qui a été programmé pour anéantir les robots les plus puissants de la Terre, dont Astro. Le manga rencontre un franc succès et sera publié jusqu’en 1968, sur 23 tomes.

Si ce passage est un peu long, c’est parce que l’on aborde les caractéristiques d’un schéma que l’on peut retrouver dans de nombreux mangas ; un héros attachant attirant l’empathie des lecteurs, un personnage vil et détestable qui trahit le protagoniste (ici Astro), un personnage qui lui va s’attacher au protagoniste et l’aider, voire l’adopter pour qu’il développe tout son potentiel.

Mais surtout, quand on y regarde de plus près, on perçoit que Tezuka ne prend pas son lectorat pour une bande d’enfants idiots. Car c’est bel et bien un drame qui entraîne la création d’Astro, après la mort d’un enfant, ni plus ni moins. Le père crée un être artificiel pour remplacer son fils et c’est un échec : un être humain est unique. Mais le robot est lui aussi un être unique, à part entière, qui possède des sentiments et ses propres capacités, d’où son adoption par une autre personne qui, elle, reconnaît son individualité.

On remarque également de nombreux passages comiques dans le manga « Astro Boy », comme dans son adaptation en animé, qui démontre que déjà, dans un manga, on peut passer des larmes aux rires, de la comédie au drame. Et cette capacité à passer de l’un à l’autre est une caractéristique des mangas, même encore aujourd’hui.

Il est important de remarquer que c’est durant toute la période de publication d’« Astro Boy » au Japon que les enfants de l’archipel du Soleil levant recommencent à rêver et à regarder vers l’avenir, selon les dires de nombre d’entre eux, une fois devenus adultes. En effet, si l’histoire d’Astro Boy n’est pas exempte de conflits, elle leur présente un avenir où la technologie est florissante. Et dans le Japon d’après-guerre, c’est une véritable bouffée d’oxygène pour ce pays qui se cherche encore.

En 2020, on peut dire que même si les adaptations d’« Astro Boy » sont nombreuses, le personnage originel créé par par Tezuka compte incontestablement parmi les personnages de fiction cultes du manga moderne. Une version en animatronique est ainsi présentée pour accueillir les visiteurs du musée Tezuka à Takarazuka.

Une princesse déguisée en prince…

C’est en 1953 qu’Osamu Tezuka commence la rédaction d’un manga de type « Shōjo », à savoir un manga destiné à un lectorat de jeunes adolescentes, qu’il nommera « Ribon no Kishi » (le chevalier au ruban), traduit en Français par « Princesse Saphir ». A mille lieux de nous proposer une romance sentimentale, Tezuka transpose son histoire dans un pays européen fictif (Silverland) et la situe vers la fin du Moyen Âge, lorsqu’un couple royal désirant un garçon, pour que la succession au trône puisse être directe, donne naissance à une fille, Saphir, que ses parents s’empressent de faire passer pour un garçon.

Il faut dire que deux évènements compliquent l’histoire… Lord Nylon, qui pourrait prétendre au trône, est un gredin digne des Rois Maudits. D’autre part, après la naissance de la princesse, un ange (Tink), jouant les bonnes fées, se penche sur le berceau de la petite Saphir et fait l’erreur de lui donner deux « esprits » (Kokoro en Japonais, ce qui se traduit à la fois par cœur, âme, esprit, mais peut-être aussi par volonté) : un de fille qui la rend sensible et un de garçon qui la rend intrépide. Dieu, mécontent de l’erreur commise par l’ange inexpérimenté, le renvoie alors sur Terre pour veiller sur Saphir.

Malgré ce cliché des deux « esprits » qui fait référence au rôle traditionnel des hommes et des femmes dans le Japon des années 50, Tezuka joue sur cette « dualité », d’abord pour faire de notre héroïne un garçon manqué, ce qui lui sera fort utile quand elle sera confrontée au Lord comploteur et à ses sbires, mais également pour montrer une jeune femme capable de combattre ses adversaires à la pointe de l’épée, faisant de sa Princesse Saphir un personnage qui sort des sentiers battus de l’époque. Ce qui pavera la voie à d’autres héroïnes au caractère tout aussi trempé : Usagi dans la franchise « Sailor Moon » ou encore Gally dans « Gunnm », pour n’en citer que deux).

Malgré tout, la vie sentimentale de l’héroïne n’est pas oubliée car, shōjo oblige, elle tombe amoureuse d’un prince, et malgré son côté garçon manqué, elle rêve de rencontrer l’âme sœur (ne pas oublier le public ciblé par le manga).

Après de nombreuses péripéties, Princesse Saphir finit par épouser le prince Franz, non sans avoir au préalable vaincu l’ignoble Lord Nylon, qui lui avait pris son trône en la démasquant. Et comme beaucoup de contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… En fait, ils en eurent deux et un manga relatant la suite des aventures de Saphir s’attarde dans un des volumes de la série sur l’histoire des deux enfants.

Tout comme « Le Roi Léo » et « Astro, le petit robot », « Princesse Saphir », dont les aventures s’étalent sur trois volumes, aura droit à son adaptation tv en couleur…

Les Années 70, des années sombres…

Si cette période plus sombre dans le travail de Tezuka commence en fait en 1967 avec le manga « Dororo », elle se poursuit toute la décennie suivante, jusqu’au début des années 80. Les thèmes abordés y deviennent rapidement plus mûrs, figurant même parfois de façon assez crue les détails anatomiques d’opérations médicales, notamment dans une de ses œuvres-phares, « Black Jack », publiée entre 1973 et 1983.

Trois mangas ressortent incontestablement de cette période : « Dororo » et « Black Jack », cités précédemment, mais également « La Femme Insecte » publié en un seul volume en 1970. Et on peut dire que durant cette période où le japon se cherche encore et l’économie de l’Archipel reste chancelante, Osamu Tezuka traduit cette atmosphère en mettant en scène des personnages arrivistes et peu empathiques.

Dans « Dororo », Tezuka nous narre l’histoire d’un jeune garçon dont le père a pactisé avec 48 démons et a cédé 48 partis du corps de son fils pour acquérir de la puissance (l’image du père indigne est étonnamment récurrente). Le héros devra ainsi pourchasser les 48 démons pour retrouver toutes les parties manquantes de son corps. Tezuka concèdera avoir été lui-même surpris du tournant plus sombre pris par son histoire, ce qui écourtera finalement le manga (un problème avec son éditeur ?).

Dans « La Femme Insecte », Tezuka aborde le genre du « Seinen » de façon plus marquée. Rappelons que le Seinen est un genre de manga destiné à un public plus adulte. Les histoires y sont plus psychologiques, les thèmes abordés ne sont en général pas des plus légers, et s’il y a parfois de l’érotisme, ça ne va guère plus loin (sous peine de tomber dans un autre genre).

Bref, pour en revenir à la « La Femme Insecte », l’histoire dépeint des individus sans scrupules, prêts à tout pour parvenir à leurs fins, surtout avec le personnage principal de Toshiko Tomura, une véritable femme fatale dans tous les sens du terme, qui use de ses charmes pour réussir et qui cache derrière une réussite personnelle spectaculaire des secrets particulièrement sombres, entre meurtres et chantage.

Le récit est parfois teinté de surnaturel, car il semble que cette femme, à la fois styliste, actrice et romancière reconnue, vole les œuvres d’autres personnes pour son propre profit, mais elle serait aussi capable d’absorber les capacités de ses partenaires avant de les faire taire. Tezuka nous décrit un milieu des affaires corruptible et corrompu à merci et le policier qui enquête sur Tomura a vraiment du souci à se faire…

Ce one-shot sera suivi du manga « Black Jack », dans lequel Tezuka, qui a réussi à obtenir un diplôme en médecine malgré son emploi du temps très chargé, dépeint les aventures d’un médecin qui, dégoûté du système de santé japonais, opère en toute illégalité et propose ses services au plus offrant, sans aucune moralité, mais toujours avec une compétence des plus impressionnante.

Contrairement à l’arriviste sans état-âme décrite dans « La Femme Insecte », « Black Jack » évoque un héros balafré à cause d’une bombe mal désamorcée, qui va progressivement s’humaniser au contact de ses patients et de son entourage, malgré une très forte misanthropie doublée d’un cynisme à toute épreuve. Toutefois, même si le personnage est peu regardant sur ses patients, Hazama Kuroo, le héros de « Black Jack », n’est pas dénué de principes et fait tout pour les soigner au mieux et les guérir, à grand renfort de détails médicaux dignes d’un épisode de série médicale américaine.

Il en résulte un manga mûr dans lequel le héros cherche à se venger de la compagnie de déminage responsable de son apparence physique. À propos de cette apparence, justement, en plus de sa cicatrice et de son visage bicolore, Hazama Kuroo arbore une chevelure également bicolore, le noir et le blanc, que l’on retrouve dans le symbole du Yin et du Yang, accentuant ainsi le côté moralement ambivalent du personnage.

Tout comme dans « La Femme Insecte », le surnaturel s’invite de nouveau dans « Black Jack », le héros a affaire à des maladies surnaturelles qui doivent être soignées de manière tout aussi peu naturelle, quand ce ne sont pas tout simplement des créatures surnaturelles qui lui font face.

Encore aujourd’hui, « Black Jack » reste l’un des mangas de Tezuka parmi les plus connus et cet honorable misanthrope est quant à lui l’un des personnages-phares et des plus emblématiques de l’oeuvre du maître.

Dans le même temps, outre la création de mangas, Tezuka s’attèle à l’animation, avec son nouveau studio Tezuka Productions, Mushi Production ayant fait faillite en 1973. Ce nouvel outil va lui permettre de continuer à mener de front l’adaptation de ses mangas en animes, comme de créer des œuvres originales où ses premières amours pour la science-fiction resurgissent, comme « Le Prince du Soleil » (« Hyakumannen Chikyu no Tabi Bandar Book ») en 1978.

En 1972, en marge de ses activités habituelles, Tezuka, qui était profondément bouddhiste, signe une biographie sur Bouddha. Et pour l’anecdote, Il aurait également réalisé un anime consacré à la bible avec Tezuka Productions…

Les Années 1980, les dernières années…

Dans les années 1980, les œuvres les plus mûres et réfléchies sortent de l’esprit encore fertile de Tezuka, notamment « L’Histoire des 3 Adolf » en 1983, dans laquelle des personnages fictifs et historiques de la Seconde guerre mondiale s’entrecroisent dans une histoire de dossiers secrets qui démontreraient, dans la fiction, qu’Adolf Hitler (l’un des trois Adolf) aurait un grand-père juif. Les deux autres Adolf, dont les destins sont désormais liés à jamais, seront emportés dans la tourmente.

Un reporter japonais, Shôei Tôge, se retrouve détenteur bien malgré lui des documents compromettants. C’est alors que Wolfgang Kaufman, un nazi convaincu vivant au Japon, le prend en chasse afin de récupérer le dossier secret attestant des origines juives d’Hitler. Mais très vite, on apprend qu’il est marié à une Japonaise et qu’ils ont un fils, Adolf Kaufman, qui finira dans la Waffen SS après un passage dans les Jeunesses Hitlériennes.

On retrouve plus tard notre infortuné journaliste à Kobe, dans le ghetto juif de la ville, où il rencontre Adolf Kamil, tenancier d’une boulangerie. L’un des nombreux drames de cette épopée, c’est qu’Adolf Kamil et Adolf Kaufman sont en fait amis d’enfance. L’histoire les séparera, faisant de A. Kaufman un être déshumanisé et sans scrupules, n’hésitant pas à aller jusqu’à commettre des meurtres, si on a le malheur de lui déplaire. Il tuera par exemple un violoniste juif, qui jouait une musique trop triste à son goût.

Si cette action avait suscité chez lui certains remords, ils les perdra assez vite pour poursuivre la mission de son père, en assassinant les parents d’une jeune juive sino-allemande (qu’il fera passer toutefois au Japon). Cette jeune femme deviendra finalement l’épouse de son ami d’enfance Adolf Kamil, dégoûté de ce qu’est devenu Adolf Kaufman, surtout après l’invasion de la Chine par le Japon.

Sur fond de tragédie et d’espionnage, le Japon, l’Union Soviétique et l’Allemagne nazie traquent Shôei Tôge, qui a pu confier le dossier secret à diverses personnes, parmi lesquelles A. Kamil. Les fameux documents seront enterrés, mais A. Kaufman, de retour au Japon pour sa mission, découvre que le journaliste a épousé sa mère et que Kamil est marié à la jeune femme qu’il avait épargné, lorsqu’il lui restait encore un peu d’humanité. Il finit par retrouver les documents, mais il est trop tard : Hitler est mort et tous ses efforts et exactions diverses n’auront servi à rien…

L’histoire se termine durant le conflit israélo-libanais dans les années 60, lorsque les deux derniers Adolf se livreront un duel à mort au Moyen-Orient ; chacun révèlera ce qu’il sait sur l’autre, et Kamil (chasseur de nazis) finira par triompher, pour mourir ensuite, victime d’un attentat. Sa famille racontera à Tôge, toujours en vie, la triste histoire de ces deux amis que la vie a transformé en ennemis jurés.

Osamu Tezuka signe là son œuvre la plus profonde. Il y dévoile son dégoût absolu pour les régimes totalitaires, qui endoctrinent les peuples pour leur faire commettre les pires atrocités, le bombardement d’Osaka l’ayant particulièrement marqué dans son adolescence. « L’Histoire des 3 Adolf » est résolument une de ses œuvres les plus complexes et adultes, mais aussi une de ses dernières. Il se demande néanmoins encore jusqu’à quelles extrémités les hommes peuvent aller.

Côté animation, nous retiendrons également l’adaptation d’un de ses anciens mangas, « Fumoon », où une humanité en pleine guerre froide doit faire face à l’apparition d’une nouvelle espèce pensante sur Terre. Si cette nouvelle espèce d’origine insectoïde éprouve un profond dédain pour les humains, qu’elle trouve destructeurs et agressifs, elle ne cherche cependant pas la guerre, car un nuage de particules spatiales mortelles menace la Terre.

Cette « nouvelle humanité » (comme présentée dans l’anime) cherche en effet à s’enfuir au plus vite de ce monde condamné, leur technologie dépassant de loin la nôtre. L’humanité ne devra son salut qu’au sacrifice d’une de ces insectoïdes qui dissipera le nuage, ayant fait connaissance avec des humains qui ont fait preuve de compassion, en s’alarmant de la situation, confrontés à l’inertie des dirigeants de tous bords (thème que l’on retrouvera dans « Albator »).

Durant les dernières années de sa vie, Osamu Tezuka s’attelle à achever « Phénix, l’oiseau de feu », commencé dans les années 1950 (mais qu’il ne parvint finalement pas à terminer), où un jeune homme, qui est l’élu de cet oiseau, représente une force cosmique censée empêcher une humanité sur le déclin de détruire l’univers. Le héros voyagera ainsi à travers le temps.

Et les tomes ne respectent pas la chronologie des intrigues. Dans un tome, on se retrouve dans le futur, pour être dans le passé dans le suivant. Tezuka nous livre ici sa vision assez pessimiste des choses, et les thèmes de la robotique, de la définition de l’âme humaine y sont déjà abordés.

En 1989, Osamu Tezuka décède sur son lit d’hôpital, atteint d’un cancer de l’estomac. La légende urbaine veut qu’il serait mort la planche à dessin à la main, en demandant à l’infirmière de le laisser encore dessiner…

En Conclusion…

Osamu Tezuka laisse derrière lui une œuvre immense, constituée d’environ 700 mangas et de 170.000 pages, sans même parler des 70 animes réalisés. En tout cas, trop d’oeuvres à évoquer dans cet article, où je me bornerai ainsi à ne citer que les plus marquantes.

Ces œuvres sortent ainsi très vite du strict cadre enfantin, pour aborder des thèmes des plus variés, entre comédie (« Don Dracula » dans les années 1970), science-fiction, avec « Astro Boy », « Phénix, l’oiseau de feu » ou « Fumoon », mais aussi polar ou espionnage, avec « La Femme Insecte » et « L’Histoire des 3 Adolf ». Voire même le conte de fée… Tezuka, qui a vu quatre-vingts fois Bambi dans sa vie, sera un touche-à-tout durant toute sa carrière, dans les domaines tant du manga que de l’animation.

Il alternera également dans la plupart de ses mangas les moments de rires et de larmes, tout en abordant des thèmes sérieux, comme la pollution, les dérives qui pourraient potentiellement devenir les nôtres, tout en les rendant abordables et compréhensibles, d’abord à un jeune public, puis aux jeunes adultes dans les œuvres les plus tardives des années 1970 et 1980.

Tezuka a non seulement totalement réinventé la bande dessinée japonaise, de son vivant, excusez du peu, mais il a de surcroît fait beaucoup d’émules, de par son style très dynamique, rapide et son approche cinématographique du média, mais également avec cette façon de faire passer des émotions à travers une narration prenante.

Dès les années 1970, Leiji Matsumoto, le père d’« Albator » et l’ancien assistant de Tezuka, aborde le thème d’une humanité apathique et désarmée face à une menace mortelle, celle des Sylvidres. D’autres lui emboîteront le pas, comme Go Nagai, le créateur de « Goldorak ». Puis évidemment l’incontournable « Dragon Ball », sans parler des « Chevaliers du Zodiaque » (« Saint Seiya ») et de « Sailor Moon », qui suivront dans les années 80 et 90.

« Gunnm » (acronyme pour Gun & Dream) de Yukito Kishiro, manga cyberpunk des années 90, a également en commun avec toutes ces œuvres le dynamisme des traits, des thèmes essentiellement pour adultes, ainsi que cette recherche effrénée dans la conjugaison des histoires divertissantes et réfléchies. Les passages légers y sont rares, les dessins et dialogues de cet univers font percevoir la dureté du monde dans lequel évolue l’héroïne. En substance, imaginons que Mad Max rencontre Robocop… Même les années 2000 ne sont pas en reste, avec « Naruto », « Death Note » et « Bleach ».

Mais ce qui est certain, c’est que tous ces mangas et animes sont les dignes héritiers des oeuvres de Tezuka et de son savoir-faire, et n’auraient probablement jamais existé si un jeune garçon sorti de la Seconde guerre mondiale n’avait décidé de prendre ensuite la plume.