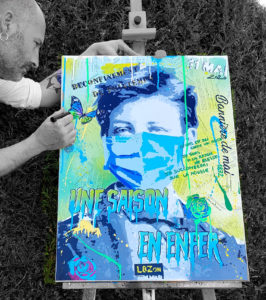

Ça ne vous aura probablement pas échappé, mais nous publions chaque lundi, depuis juin 2020, un épisode du récit d’Hubert Touzot, « La Pudeur ». Et vous avez pris l’habitude de voir passer régulièrement ce nom à Instant City. En effet, le photographe, à qui nous avions consacré un portrait en septembre 2015, est l’un de nos plus fidèles contributeurs. Il nous fait partager sa passion pour le cinéma, la mode ou la musique, et nous fait maintenant l’honneur de nous faire découvrir en exclusivité son premier récit.

Comment vous est venue cette envie d’écrire sur vous ou ceux qui vous ont côtoyé, sans passer par des personnages fictifs et inventés ? Et comment avez-vous appréhendé votre propre vie en essayant de ne jamais vous épargner ?

Depuis que je suis enfant, j’ai toujours gribouillé, sur des coins de cahiers, des bouts d’histoires, des poèmes, des phrases comme ça, des trucs que j’avais sur le cœur. A différents moments de ma vie, j’ai essayé de mettre tout ça en forme, d’après ce grand verbatim. Mais à chaque fois que je relisais, je me disais que cela ne pouvait intéresser que moi-même et ma petite personne contente d’elle.

Mais c’est lorsque je suis arrivé à Paris, justement comme je le raconte dans le livre, que j’ai repris cette idée d’écrire mes états d’âme de jeune gay provincial. Là encore, j’ai finalisé un petit livre que j’ai fait lire à droite et à gauche, pour finalement le ranger soigneusement dans un tiroir. Bref, tous les dix ans environ, je suis revenu sur « ces mémoires » en jachère, en y ajoutant de nouvelles péripéties, de nouvelles rencontres. Enfin, il y a environ un an, j’ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de terminer une bonne fois pour toute ce que j’avais entamé il y a un peu plus de quarante ans. En l’état, « La Pudeur », c’est un peu ma vie non rêvée, non fantasmée et exprimée de la façon la plus naturaliste, la plus crue possible, avec cela dit un principe de collage et d’impression. Comme une grande malle ou je retrouve des tas de choses que j’avais oubliées.

Écrire un roman autobiographique, lorsqu’on n’a rien accompli de vraiment spécifique ou extraordinaire, risque de plus tenir de l’exercice vaniteux, autocentré et assez vain, non ?

Oui, c’est sûr, et surtout quand on ne s’appelle ni Yann Machin ni Raphaël Truc, qui quant à eux trouveront forcément un échos favorable et toujours des lecteurs de leurs tocades. Mais là, c’est un parfait inconnu qui vient se répandre, avec des non-événements et des anecdotes banales, si ce n’est qu’il est homosexuel à Paris, dans le début des années 90. C’est probablement le seul attrait « exotique » à mettre au crédit de ce récit d’apprentissage. Après, je ne serais pas un super vendeur, pour mettre en avant ce qui m’est arrivé jusqu’alors, en prétendant que j’ai fait des trucs de dingo. Il faut plutôt se laisser porter par les mots et les affects du personnage. Il faut oublier d’être présomptueux et croire juste à ce que l’on écrit.

En quoi cette histoire peut-elle constituer quelque chose de pertinent à raconter, outre son contexte et les orientations sexuelles du personnage principal ?

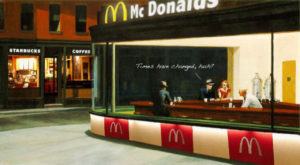

Il y a tout un pan d’une époque, qui n’est pourtant pas si reculée, mais qui n’a plus rien à voir avec ce que l’on vit aujourd’hui. Rien que pour cela, c’est vrai que ça peut être drôle à lire, comme une espèce de voyage dans le temps. Et justement, cette histoire du temps est très importante à mes yeux, dans la mesure où j’ai toujours avancé très lentement par rapport à tout ce qui m’entourait. Non pas que je sois une sorte de nostalgique indécrottable qui ne voit sa vie que par le prisme du passé, mais j’ai une vision très personnelle de tout cela, en particulier de ces lois physiques qui nous régissent. Je pense qu’on a besoin du passé pour avancer et que l’on peut se servir d’éléments pour colmater des brèches du futur. Tout se rejoint. J’apporte donc beaucoup de détails à relater toute une époque.

Le personnage est tour à tour dépeint comme quelqu’un d’assez vain, égoïste, qui ne se soucie de rien d’autre que de son propre plaisir et de son bien-être. Comment peut-on s’attacher à lui alors que tous autour, ses amis ou sa famille, sont plutôt bienveillants à son égard ?

C’est justement ça qui peut constituer tout l’intérêt de ce parcours de vie. Si j’avais présenté un personnage juste bien, gentil et compréhensif, l’ennui aurait guetté le lecteur au bout de cinq pages… Au contraire, la nature vaine et tournée sur lui va lui permettre de s’ouvrir finalement au fur et à mesure, et de s’accomplir.

Vous agrémentez l’histoire de poèmes, qui viennent illustrer la fin de certains chapitres, comme s’il s’agissait de chansons. Quel était le but exact de cette démarche ?

J’y verrais deux raisons. Comme je le disais au début, j’ai toujours écrit de la poésie. Dès que je faisais une rencontre amoureuse ou une rencontre tout court, me venaient alors des mots que je voulais chantants à mon esprit. Je voulais que ça voltige. Je l’explique d’ailleurs dans le livre. Tous ces poèmes pourraient à jamais dormir dans l’obscurité. Avec « La Pudeur », ça pouvait alors devenir comme une évidence. Puisqu’ils font partie intrinsèque de ma vie, il était donc normal qu’ils soient présents également.

Tout se passe du point de vue du personnage principal, qui a une vision très ironique, très acide, du monde et de ses contemporains. On le sent en fait le plus souvent perdu, et il semble en manque de ce fameux amour qu’il recherche par-dessus tout. C’est un garçon très complexe et difficile d’accès dans sa compréhension. Pensez-vous malgré tout qu’il soit semblable à bon nombre de gens ?

Oui, j’en suis persuadé. On est tous là sur terre, avec nos desiderata, nos envies et nos rêves. On recherche tous la même chose, à savoir le bonheur ; être heureux et que la chance soit toujours de notre côté… Seulement, si on est un peu plus perplexe que la moyenne, on va vite se rendre compte que le monde est un vaste champ de mines. Deux solutions vont alors s’offrir à vous, pour souffrir le moins possible et ne jamais être déçu. Soit vous avez un talent certain pour la manipulation, pour toujours arriver à vos fins, ou bien vous êtes lâche face à l’adversité et vous vous contenterez de jouer avec la mauvaise fortune, en étant éternellement le chevalier sans le sou, celui que l’on croise sur le bord de la route, mais avec un certain panache. Alors, il vous reste la franchise et l’honnêteté.

Le thème de l’homosexualité est traité de manière assez brute, sans excuse ni complaisance, ni même de quelconque volonté de victimisation du personnage. Pensez-vous qu’aujourd’hui, on puisse se moquer de tout et de tout le monde, ou porter des avis tranchés, pour ne pas dire péremptoires, sur le sujet, à l’heure de l’émotion à outrance et des associations fustigeant le moindre avis négatif sur la question ?

Étant le premier concerné par ce sujet, oui, je m’accorde le droit de me moquer d’abord de moi-même, mais également de mon entourage et de tous les cercles que j’ai pu côtoyer lors de mes pérégrinations… Et puis ce milieu n’est pas un monde de bisounours. Les gens que l’on croise sont sans pitié aucune. Mais tout ça, c’était dans les années 80-90. La soupape de sécurité, c’était l’auto-dérision. Depuis quelques années, on note un gout prononcé pour la victimisation à outrance. Ce que l’on appelle les minorités sont traitées avec de la Cajoline. Des mots sont devenus interdits, tabous. Que vous soyez désormais « différents », cela vous donne un statut d’intouchable, de rareté. On a l’impression ces derniers temps d’évoluer dans un immense magasin de porcelaine.

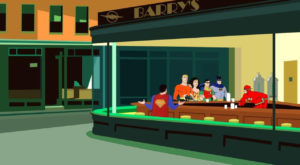

Dans le livre, on note de nombreuses références, qu’elles soient musicales, cinématographiques ou encore littéraires. Est-ce une manière de présenter le personnage comme quelqu’un qui ne s’accepte pas à part entière, et qui a besoin de se réfugier sans cesse dans un imaginaire qu’il s’est construit au fil du temps ?

Ce name-dropping justifie à lui seul tout le personnage, qui est toujours à côté de la plaque. Tout ce qu’il lit, voit ou écoute, lui sert de carburant. Dans chacune des situations évoquées, il y a soit un poème qu’il a écrit, soit une référence culturelle qui vient illustrer ce qu’il ressent. Il y a presque une forme d’autisme Asperger dans sa démarche. C’est comme une solution aux problèmes. Il se protège ainsi.

Nous évoquions précédemment les poèmes qui jalonnent le récit, comme s’il s’agissait de chansons. Vous mettez également en avant de nombreuses musiques, pour illustrer certaines situations, avec les références exactes, comme pour inviter les lecteurs à aller aussi écouter les morceaux en question. Est-ce que vous tentez là un concept qui serait le roman-comédie musicale ?

Pourquoi pas ? Plus qu’un ton littéraire, je pense que le livre se rapproche davantage d’un scénario de film. C’est vrai que je ne laisse pas beaucoup de liberté d’imagination au lecteur. C’est peut-être un peu trop pré-mâché. Je ne sais pas, ça peut s’avérer frustrant, à la longue. En tout cas, on ne pourra pas venir me reprocher mon manque de détails. Mais il y a un ton, c’est sûr, emprunté à ces récits pour la télévision ou le cinéma, dans lesquels on casse le 4ème mur, à l’image par exemple de la mini-série « Flea Bag », où l’héroïne n’a de cesse que de s’adresser au spectateur, comme aux autres personnages de la fiction. A vrai dire, ça n’était pas voulu, puisque j’ai découvert cette série vraiment très récemment.

Y a-t-il beaucoup de choses inventées dans ce récit, ou est-ce que tout est vrai, dans la chronologie présentée ?

Tout est vrai, avec cependant quelques infimes libertés prises ici et là. J’ai inversé deux ou trois trucs, mais personne ne va venir me faire un quelconque procès là-dessus, ou alors ça pourrait signifier que des forces extra-terrestres me surveillent bel et bien depuis le début. Je vais commencer à flipper… Tous les personnages existent ou ont existé, et ce sont le plus souvent leurs vrais prénoms qui sont mentionnés, à deux ou trois exceptions près… Mais « le chapitre caché » est quant à lui évidemment totalement inventé.

Eu égard à la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, est-ce qu’écrire fait encore sens ? Hormis l’aspect cathartique, que peut-on encore attendre de l’exercice ?

Pour celui qui écrit, il y a forcément une envie d’en découdre avec lui-même, un bras de fer avec son égo, afin de déterminer celui des deux qui est le plus apte à tenir la barque. Pour le lecteur et ce qu’il va entreprendre de lire, c’est une forme de voyeurisme. Personne n’est dupe et chacun va venir trouver ce qu’il veut y trouver… Entre l’exercice psychanalytique, le matériau journalistique qui tient lieu de marqueur de la société à l’instant t, ou juste des évènements croustillants qu’on a toujours envie de connaître, sans avoir à passer derrière le gros rideau rouge.

Après avoir parlé de soi, a-t-on encore quelque chose à dire ?

Oui, bien-sûr, tout le reste. Des tas d’histoires sur les autres, surtout. Une fois achevé cet exercice du « je est un autre », on est tranquille et on est enfin légitime, pour aller se défouler sur le reste du monde.

Vous êtes également passionné de photo. Quel pont pourriez-vous justement construire entre la photographie et l’écriture ?

Euh non, avant d’être passionné, je suis surtout photographe. Et ça n’est pas tout à fait pareil… En ce qui concerne mon approche de la photo, là encore, il y a des velléités de raconter des histoires, des récits. C’est la passerelle idéale tendue vers le cinéma, cette fois-ci. On tente par la photo de soumettre une émotion, de transmettre des sentiments et des réactions fortes. On peut dire que oui, je suis passionné de cinéma, parce que je vois beaucoup de films, que j’aime en parler, et à défaut d’essayer d’en faire, je cherche par d’autres moyens de faire exister cette passion. Mais la photo n’est en revanche pas une passion. Non, je fais de la photographie…

C’est là toute mon ambition et pas seulement que l’on dise de mes photos : « Oh, c’est joli ! », comme si j’étais en train de m’amuser. Je trouve d’ailleurs cette expression inepte, et employée dans ce contexte, cela renvoie à un travail assez vain. On résume votre boulot par un « Que c’est mignon, ce que tu fais ! ». Même si demain, je prenais des chatons dans un panier avec des rubans, je ferai en sorte que le résultat ne soit pas joli mais que ce soit beau, fort, puissant… Que mes chatons aient de la gueule et de la fierté. Les gens qui parlent de votre travail avec ce genre de vocabulaire ne vous veulent pas que du bien. Dire de quelqu’un ou de quelque chose que c’est joli, est en fait assez odieux.

Dans « La Pudeur », vous êtes-vous censuré, ou interdit d’aborder certains sujets ?

La saucisse. C’est un tabou chez moi… Euh… Sinon, je ne crois pas. J’ai oublié ou j’ai supprimé des choses, ou encore décidé de ne pas faire référence à certaines périodes, parce que le livre aurait été trop long. J’ai dû faire des choix mais je ne me suis jamais interdit quoi que ce soit. Il y a tous les passages avec ma mère ou mon père que j’ai essayé de retranscrire le mieux possible, sans verser pour autant dans la pornographie ou la complaisance. J’ai tenté d’être le plus « pudique » possible, car le dernier chapitre rebat justement les cartes et remet tout à plat. C’était en partie mon excuse pour ne pas devoir les affronter vraiment.

J’ai donc plutôt opté pour l’apport fantastique. Certes, on pourra toujours me reprocher d’avoir botté en touche. Je n’aime pas trop les scandales et les trucs un peu fétides. Je préfère me salir moi, avec distance, plutôt que de jouer les procureurs bon teint avec les autres et surtout avec ma famille. Sinon, il y a un vrai travail sur la mémoire et il se peut que des éléments soient passés à la trappe de manière inconsciente. J’ai épargné beaucoup de gens en leur donnant le beau rôle, alors qu’à mon sujet, il y a eu ce travail masochiste qui a consisté à ne rien laisser passer. Personne ne le sera jamais vraiment [rire de Fantômas]…

Que pensez-vous de votre vie, jusqu’à aujourd’hui ? Certes, on ne se refait jamais vraiment, mais avec le recul, y a-t-il des choses que vous auriez faites autrement ?

C’est le sujet du dernier chapitre, justement, le fameux chapitre caché… Cela traite des échecs et des possibilités de modifier le cours du temps. Une vie se traduit par des tas de chemins et des rencontres qui interviennent. Il y a sur terre depuis toujours deux sortes d’individus : ceux qui vont provoquer les rencontres et les autres qui attendent que la rencontre se produise de manière fortuite. J’ai tendance à plutôt me placer dans la seconde catégorie. Je suis réactif mais incapable de mettre en branle une situation. J’ai énormément foiré les choses jusqu’à présent, que ce soit avec les gens qui m’entourent ou les évènements. Dans le genre, je suis un cas d’école. A croire que je le fais exprès…

Des regrets ? Des remords ?

Mais c’est toute cette histoire que je raconte justement !