Le 6 juin 1944, à Omaha Beach, Robert Capa prend plus de 100 clichés au péril de sa vie. Une maladresse dans un laboratoire les détruira presque tous. Récit…

A 6h30 du matin, quand les barges américaines acheminent les premiers soldats vers Omaha Beach au rythme des remous et des vomissements, un photojournaliste est présent. Un seul… Robert Capa. En effet, en dehors du futur cofondateur de l’agence Magnum, aucun autre photographe civil n’est assez fou pour débarquer avec les Boys, non seulement au Jour J, mais aussi à l’Heure H, dans la salve d’assaut inaugurale. De fait, le témoignage livré par Capa dans la grisaille du 6 juin 1944, entre les balles et les obus, est historique, unique, précieux.

Ce témoignage photographique, personne ne l’a jamais vu dans son intégralité. Et personne ne le verra jamais… Sur les 106 clichés pris par Robert Capa ce jour-là à Omaha Beach, 95 n’ont jamais vu le jour, purement et simplement détruits. 11 seulement nous sont parvenus, dont celui, mythique, du « visage dans les vagues ». Récit d’un épisode parmi les plus rocambolesques de l’histoire de la photographie.

« Si tes photos ne sont pas bonnes, c’est que tu n’es pas assez près. »

Robert Capa va bien devoir s’appliquer son célèbre conseil à lui-même lorsqu’il choisit, à la veille du D-Day, de se joindre à la Compagnie E du 116ème régiment d’infanterie américaine. Destination : Easy Red, l’un des secteurs d’Omaha, plage surplombée par les blockhaus allemands. « Le correspondant de guerre a son sort – et sa vie – entre ses mains, il peut parier sur ce cheval-ci ou ce cheval-là, ou remettre sa mise dans sa poche à la dernière minute », déclare Capa dans ses mémoires. « Je suis un joueur. Je décidais de partir avec la Compagnie E dans la première vague ».

La flotte alliée mouille à Weymouth, dans le sud de l’Angleterre. Dans la nuit du 5 au 6 juin, Capa et 300.000 Alliés traversent la Manche dans une opération logistique d’ampleur inédite. Atteint par la tension ambiante, le reporter écrit une dernière lettre à ses proches (il ne la postera jamais), joue au poker avec des soldats, néglige enfin son petit déj’ « pré-débarquement », composé de petits pains, d’œufs et de saucisses. Au ventre, rien d’autre que la peur…

« Le soleil, ignorant que ce jour serait différent de tous les autres, s’est levé à l’heure habituelle », décrit Capa. Les vedettes sont alors mises à l’eau, avec à bord les premières centaines de soldats voués à participer à la boucherie. 15 kilomètres plus loin, à l’approche du mur de l’Atlantique érigé par les Allemands, une pluie de plomb les accueille en Normandie. Lorsque les barges de débarquement touchent le fond, les hommes sautent pour parcourir les 100 derniers mètres à pied. Robert Capa commence à mitrailler – non avec une arme, mais avec l’un de ses Contax.

« Ma belle France était repoussante et horrible. […] Les hommes de mon bateau pataugeaient dans l’eau jusqu’à la taille, leurs fusils prêts à tirer, les poteaux jaillissaient de la mer et la plage fumait en arrière-plan – tout cela était parfait pour la photographie. » (Robert Capa)

Cerné par les projectiles, et bientôt par les cadavres, Robert Capa trouve refuge derrière l’un des pieux d’acier de la défense nazie. Ainsi adossé, il photographie les combattants américains alourdis par leur équipement, qui tentent péniblement, parfois vainement, de maintenir la tête au-dessus de la surface de l’eau. Le soldat de première classe Huston « Hu » Riley est l’un d’eux. Ironie du sort : l’homme occupe dans sa compagnie le poste d’instructeur pour la natation. Seulement voilà, il vient de recevoir quatre balles à l’épaule.

« Deux gars m’ont aidé à sortir de l’eau, un sergent et un photographe avec un appareil autour du cou. Ce devait être Robert Capa. Il n’y en avait pas d’autre. Je me souviens très bien m’être dit : mais que diable ce dingue de photographe fait-il ici ? » (Huston Riley, via « Slate »)

Le Private First Class, ensuite pris en charge par un infirmier, est alors à mille lieues nautiques de soupçonner que son visage deviendra « The Face in the Surf » (« le visage dans les vagues »), l’icône du Débarquement, à l’aura d’autant plus légendaire qu’il faudra un demi-siècle pour déterminer son identité avec exactitude. En effet, un autre soldat, Edward Regan, a affirmé être le héros immortalisé par Capa, avant de se faire contredire par des vérifications approfondies.

Pour l’heure, à Omaha Beach, Robert Capa continue d’employer toute son énergie à se maintenir en vie… Abandonnant finalement son pieu d’acier, le photoreporter s’abrite derrière un tank amphibie. L’opération Neptune lui rappelle un autre enfer, la guerre d’Espagne. « Es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria » (« la situation est grave »), répète-t-il comme un mantra.

D’après son récit, Capa abandonne ensuite son imperméable Burberry, qui pèse une tonne. Il rejoint la plage en se plaçant dans le sillage de deux militaires. Tente brièvement de creuser un trou avec une pelle. Tremble tellement qu’il n’arrive plus à changer de pellicule. Fait marche arrière, s’engouffre dans un bateau dans lequel un obus fait exploser les gilets de sauvetage. C’est à bord de cette barge, en fin de compte, que le photographe épuisé est ramené vers l’USS Chase. Il fait partie des 10 % qui ressortent indemnes de la première vague d’assaut sur Omaha la sanglante. Les 90 % restants sont blessés ou tués.

« Les légendes expliquaient que les photos étaient floues parce que les mains de Capa tremblaient trop. »

De retour dans le sud de l’Angleterre, le photojournaliste expédie sa production au bureau londonien du magazine « Life » : 4 rouleaux de 36 poses qui contiennent le plus grand moment de sa carrière. Faisant confiance à sa baraka, Robert Capa reprend le premier bateau militaire en partance pour la France, rejoint la tête de pont, où on le croyait mort, puis commence à couvrir la campagne de Normandie.

Parallèlement, à Londres, ses négatifs atterrissent entre les mains d’un laborantin nommé Dennis Banks. Dans la précipitation, ou l’excitation, le jeune homme commet une erreur. Il ferme la porte du séchoir à films. Témoignage historique ou pas, la chaleur fait implacablement son effet sur les pellicules : elles fondent.

Le directeur photo de « Life », John G. Morris, parvient à sauver en catastrophe 11 négatifs d’un des quatre rouleaux (il n’en reste aujourd’hui plus que 8). Les pertes s’élèvent à environ 90 %. Le même chiffre que les pertes de la première vague américaine à Omaha Beach ! Lorsqu’il est informé de la catastrophe, Capa se lamente : « Le peu qui reste imprimable n’est rien par rapport au matériel gâché ».

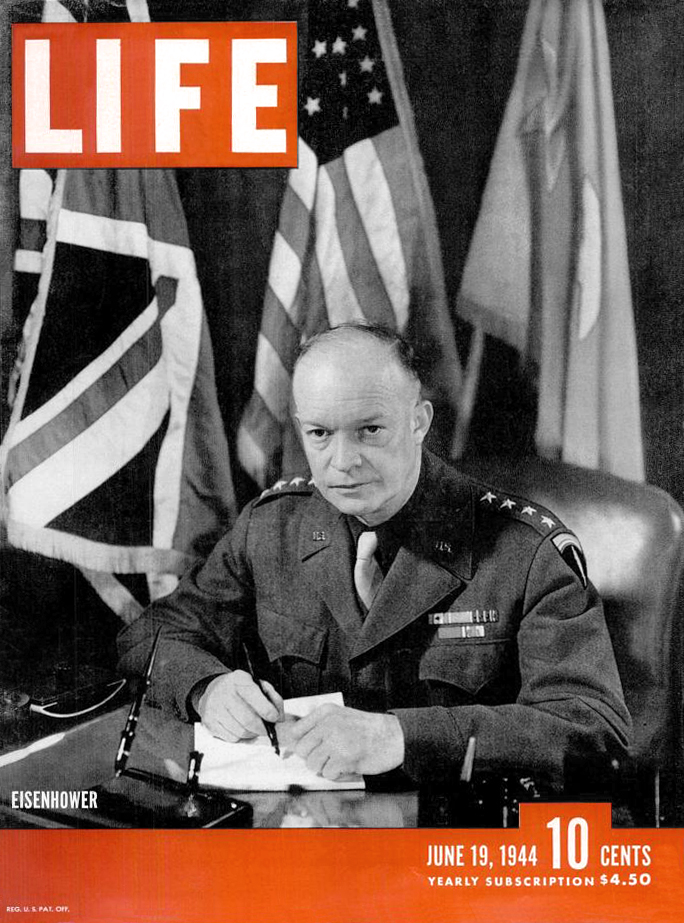

L’accident de laboratoire n’empêche pas « Life Magazine » de publier le 19 juin les images épargnées. Épargnées… mais défigurées. « Les légendes expliquaient que les photos étaient floues parce que les mains de Capa tremblaient trop », note placidement le photographe d’origine hongroise.

Le rescapé du Débarquement n’a pas tout perdu. Outre les négatifs sauvés de la destruction, qui deviendront avec la postérité les « Magnificent Eleven » (« Les Onze Magnifiques »), Robert Capa se fait embaucher définitivement par « Life ». En compagnie du rédacteur Christian Wertenbaker, il suit la progression des Alliés en France, voit la Libération de Paris, « le plus beau jour du monde ».

En 1947, Robert Capa prend la plume – il s’est toujours rêvé écrivain – et raconte sur un ton détaché ses aventures de reporter de guerre. Il choisit un titre symbolique : « Slightly Out of Focus », « Juste un peu flou »…

Source : Cyril Bonnet pour le Nouvel Obs (06 juin 2014)

Crédit Photos : Robert Capa / Magnum